書業奇書《臺灣漫遊錄》當之無愧

「在美島先生看來——儘管是出於善意的援助,根本上也只是一種傲慢罷了,是嗎?」

美島在煙霧裡沉默了片刻。

「這個世間,再也沒有比自以為是的善意更難拒絕的燙手山芋了。」

這段對話出自楊双子的小說《臺灣漫遊錄》,是主角覺察日治時期殖民政府對台灣人施予恩惠卻難被領情的複雜心境。

其實以現在眼光來看,這就是一種情緒勒索,也就是《情緒賽局》書中所說「權威人士只要對我們施些小恩小惠,情緒機制也會誇大我們感激的程度,使我們過分強調這些小恩小惠的重要性,從而於理無據地相信權威人士擁有純直良善的品格。」這種略施小惠之計,小至長輩情勒、男性說教,大至種族歧視、殖民教化,都適用。

這也讓我想起電影《賽德克・巴萊》 的那句名言:

如果你的文明是要我們卑躬屈膝,那我就讓你們看見野蠻的驕傲。

《臺灣漫遊錄》的背景已是政治穩定期,野蠻起義實難收效,愈趨日常的是慣性卑躬屈膝。我在另一本書裡也看到相同意境,那就是紀實文學名著《像我一樣黑》。作者 John Howard Griffin 在 1959 年底親自進行了一項很厲害的社會實驗報告,身為白人的他利用藥物與易容術,將自己皮膚黑化,偽裝成「黑鬼」進入美國深南方多處城市,在近兩個月中親自體會種族歧視下的黑人日常生活。由於偽裝成功無人懷疑,他才得以忠實記錄一路上的深刻點滴。他自認身為對黑人友善的進步派白人,卻發現以黑人盟友自居的白人論述,也頂多是帶著「教化」意味的上對下態度,並非真心平等待之。

如果把上面粗體句子中的白人換成日治時期的在台日本人、黑人換成本島台灣人,是不是毫無違和?

Griffin 觀察到還有一個更詭異的現象,就是如果黑人是黑人群體的一分子,那白人則永遠是獨立的個體。白人會真誠地否認自己像「那樣」,說自己總是試圖對黑人公平而友善。這樣的人發現黑人懷疑他們時,總是會很生氣,說「你們」都不相信我;這時候,黑人又變成「你們」了,又不是站在他對面的一個具有獨立生命個體之人了。

而這個觀點,在《台灣漫遊錄》中也有出現類似橋段:

——「哩呀!」

這是內地人對本島人的蔑稱。

起先我並沒有意會過來,經過解釋才明白那是臺灣話「你啊」的意思。原是蠻橫的呼喝,視本島人為隨意使喚的對象,不知何時演變成為針對本島人而生的輕蔑稱呼。

內地就是日本,內地人就是日本來的人,他們用「哩呀」稱呼台灣人,也就是帶有「誒誒誒那個誰誰誰就你呀」的意思。在日本人眼中,台灣人就是「你們」,而不是具有獨立生命個體的人們。

各種不平等隨處可見,在那上世紀初的台灣,或甚至民智未開的世界各處,乃至當今亦然。

楊双子用溫柔美麗的文筆寫著兩個女生純愛故事,卻藏著深深厚厚的平權意識,在同性間,也在不同種族間。沒有明晃晃的說教氣,卻用獨樹一幟的創新手法來寫故事,有夠厲害。

所謂創新手法,不僅小說內容,更彰限於書籍有形的外表,以及介乎內容與外表之間的出版紀事。不識者如我,是從去年英譯本獲得美國國家圖書獎的翻譯獎(譯者金翎)的新聞方認識此書, 但展卷前仍對背景一無所知。 所以當我才翻開首頁就看到獻詞下方用小字寫著「 本書從第一頁到最後一頁,均為小說的設計。以虛構譯作的形式,呈現那個時代的真實。」,不禁納悶這是怎麼一回事?難道連書腰正面上的「文學評論家 新日嵯峨子」都是虛構的?而書腰背面引用了《紐約時報》「一場文學多聲複調的精湛演繹」與《日本時報》「一部多音複調的文本」之讚譽,這到底又是什麼意思?

既然獻詞頁下方都說了本書內容全為虛構,我也不需要藏梗。讀完後查了一下,本書確實為楊双子的小說創作,只是諧擬成虛構的翻譯書籍(日翻中)。由於整體編排太過真實,有些買了書的讀者感覺被騙,竟然為了這種逼真的諧擬去跟出版社抗議,出版社發現弄假成真,才改變宣傳策略而平息爭議,也就是在獻詞頁下方標注警語的現在版本。這段插曲可參見這裡。

小說內容是虛構就算了,連推薦序、出版緣起與過程、後記等等等,全是虛構,讀完深感猛絕,楊双子編故事能力極為高超,若沒有破題警語,真的很容易信以為真!

不過回歸故事本身,書中豐富的日治時期台灣在地飲食文化與民間習俗,佐以幽微的女性同性情懷,將性別與種族之間的平等意識偕納並置,確實有多聲複調之意味。

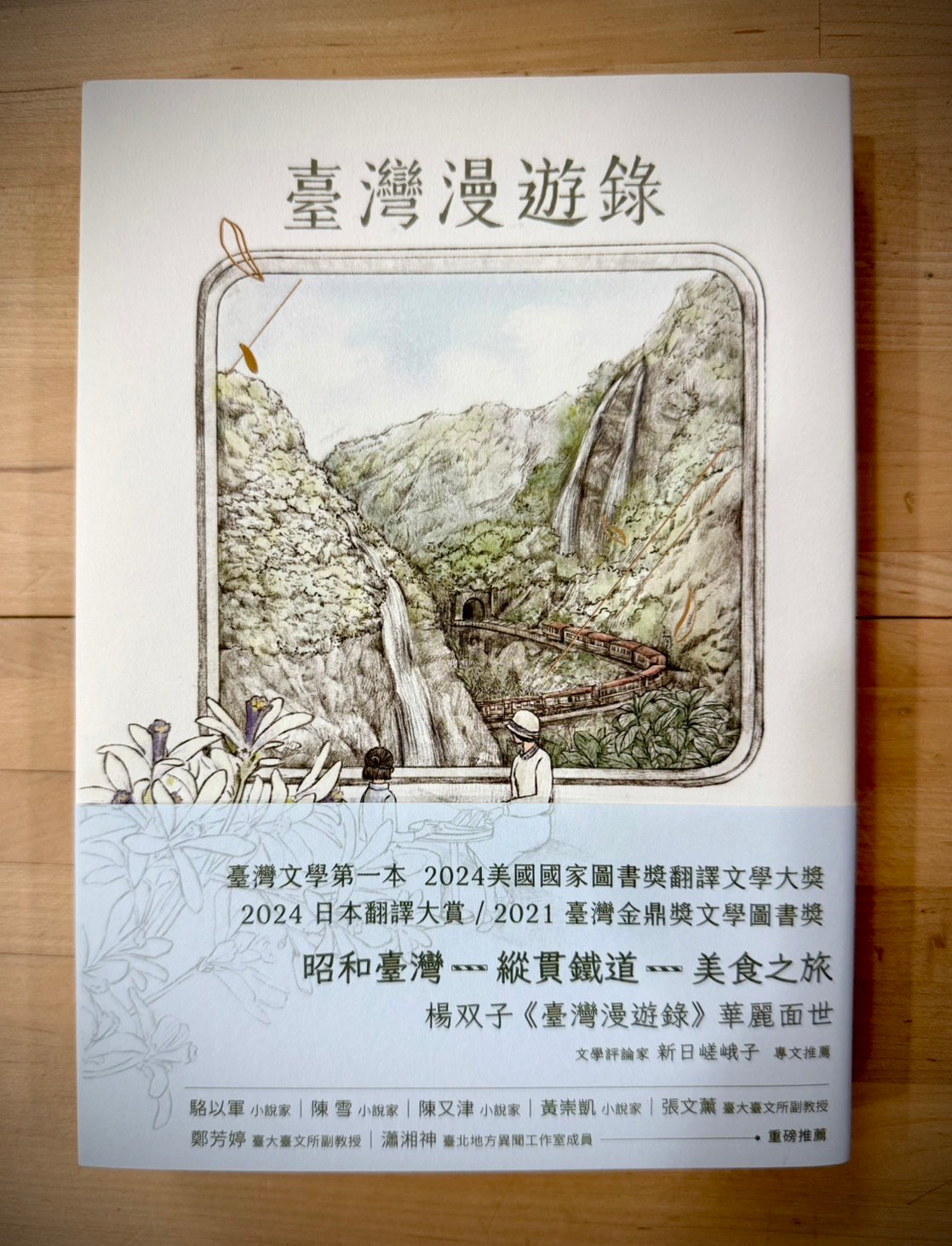

內容與形式兼備,楊双子裡裡外外一人分飾多角,《臺灣漫遊錄》被譽為台灣出版業當代奇書,當之無塊。而美麗的封面,更叫我捨不得賣掉。