不找方向,才找到自己

最近在社交媒体上,经常看到这样的问题:“如何找到你的天赋使命”、“如何找到你的人生之路”、“人生目标”、“人生方向”等等。

就好像“人生方向”或者“天赋使命”,是某种固定不变的东西,就只等着我们去发现。而一旦我们发现了它,我们的人生就不再浑浑噩噩,我们就可以“活出真我”了。

所以这几年的热门标签“大厂裸辞”,“第二人生”,其叙事都是告别某一种社会认可、但我们内心并不喜欢的工作或身份,而找到自己真正的“人生方向”或“天赋使命”。

我并不否定这种路径选择,恰恰相反,我们现在开始不再遵循某一条既定的人生路线,开始问自己,我究竟想要做什么,我来到这个世界上,我的位置是什么,我的贡献又是什么?这种追问,是因为我们有了更多的选择,更多的可能性,来活出我们每个人独一无二的特质。我认为这是很棒的事情。

但我对这种叙事不满的一点,恰恰在于它又陷入了另一种对可能性的否认:它把“人生方向”或“天赋使命”看作一种唯一的、一成不变的东西,从而否认了我们的“天赋使命”可以是多元的,我们的“人生方向”也可以是不断变动的。

回到那些关于裸辞换赛道的故事,我也是正在开启一个跟以前完全不同的第二人生。我的第一人生是学者、大学老师,在学术界待了15年 ,因为从事的是国际法,所以也有很多在世界各地出差、开会、参加工作组的机会;而现在我是占星师、在法国认证的整合冥想疗愈师(sophrologue certifiée RNCP),正在解锁的下一个职业认证是人生教练。

但是,这并不是因为我人到中年,突然发现了我命定的“人生方向”或“天赋使命”,而是因为我本来就有非常多不同的兴趣。我当初选择学术生涯,选择国际法专业,是因为热爱,我今天选择身心灵相关的方向,也是因为热爱。更不要说我在业余时间钻研和尝试过的各种东西,从写小说到买股票,从画画到古琴,到各种语言……

可是在我的这些尝试和探索的过程中,我最大的迷茫和自我怀疑之一,恰好就是来自于这种“找到单一的人生方向”的叙事。现在大家都说,做内容要垂直,其实我们的社会似乎在鼓励我们的人生也要垂直,在某个领域不断积累,成为专家。

可是我的人生,垂直不了一点。

在我原来的领域,我就是在成为专家之后,开始越来越感觉厌倦。

给我最大满足感的不是做专家,而是做学生。

学习的过程、探索和发现新的东西的过程,是最让我着迷的。

在我涉猎多个领域之后,在这些看起来完全不相关的领域之间搭设桥梁,发现它们的共通之处、整合不同的视角,这也是让我最着迷的。

但在一个领域里两耳不闻窗外事地深耕,那完全不是我。

可是“找到人生方向”的主流叙事告诉你的是:这样是不行的,这样没有方向地四处涉猎,主流叙事给你的四字批语是:多学少成!

所以我也曾经怀疑过:是不是我还没有找到那个唯一的、命定的“人生方向”?是不是我有什么问题?最要命的是,我从来没有违背过自己的心意,路都是我自己选的,可我为什么总是走着走着就又被别的东西吸引了?所以是不是我没有恒心、没有毅力,所以是不是我注定不会有成就?

因为这些疑问和焦虑,我在这件事情上,做了很多探索。

我读了一些书,有的是对历史上所谓“通才”的研究,比如英国历史学家Peter Burke的“The Polymath: A Cultural History from Leonardo da Vinci to Susan Sontag”。

还有的是偏自助类的书籍,告诉你我们为什么会这样四处涉猎,我们可能会遇到什么样的问题以及要怎么样发挥我们的长处,比如 Emilie Wapnick 的“How to be Everything”。

探索的结果就是,我发现,像我这样“垂直不了一点”的人并不少见。而且在很长的历史阶段,这样的人都是被称颂的。只是到了工业革命之后,随着社会分工的逐渐细化,我们的社会才转而更推崇专才。

我更发现,这种“垂直不了一点”,这种看似找不到单一的“人生方向”、“天赋使命”的状态,有可能恰好就是我的“天赋使命”,我的“超能力”。

而尤其给了我很大帮助的,是以下的三个工具。

第一个工具是盖洛普优势测验,通过这个测验,测出你的五个主要的优势。我前三位的优势是理念(ideation)、学习(learner)和思维(intellection)。

我觉得有“学习”这个优势的人,可能都会多少有一些难以集中的问题,当然取决于你其他的优势是什么,它的表现方式和程度会有所不同。但有“学习”这个优势的人,其特点就是喜欢学习,而且这种喜欢不是结果导向的,就是被学习的过程所吸引。最让我们兴奋是从一无所知到逐步了解和掌握一个领域,不断发现新事物、逐渐积累知识和经验的那种成就感。就好像打游戏,打怪升级的过程是最有意思的。有时候,通关了反而有种微妙的落寞感。

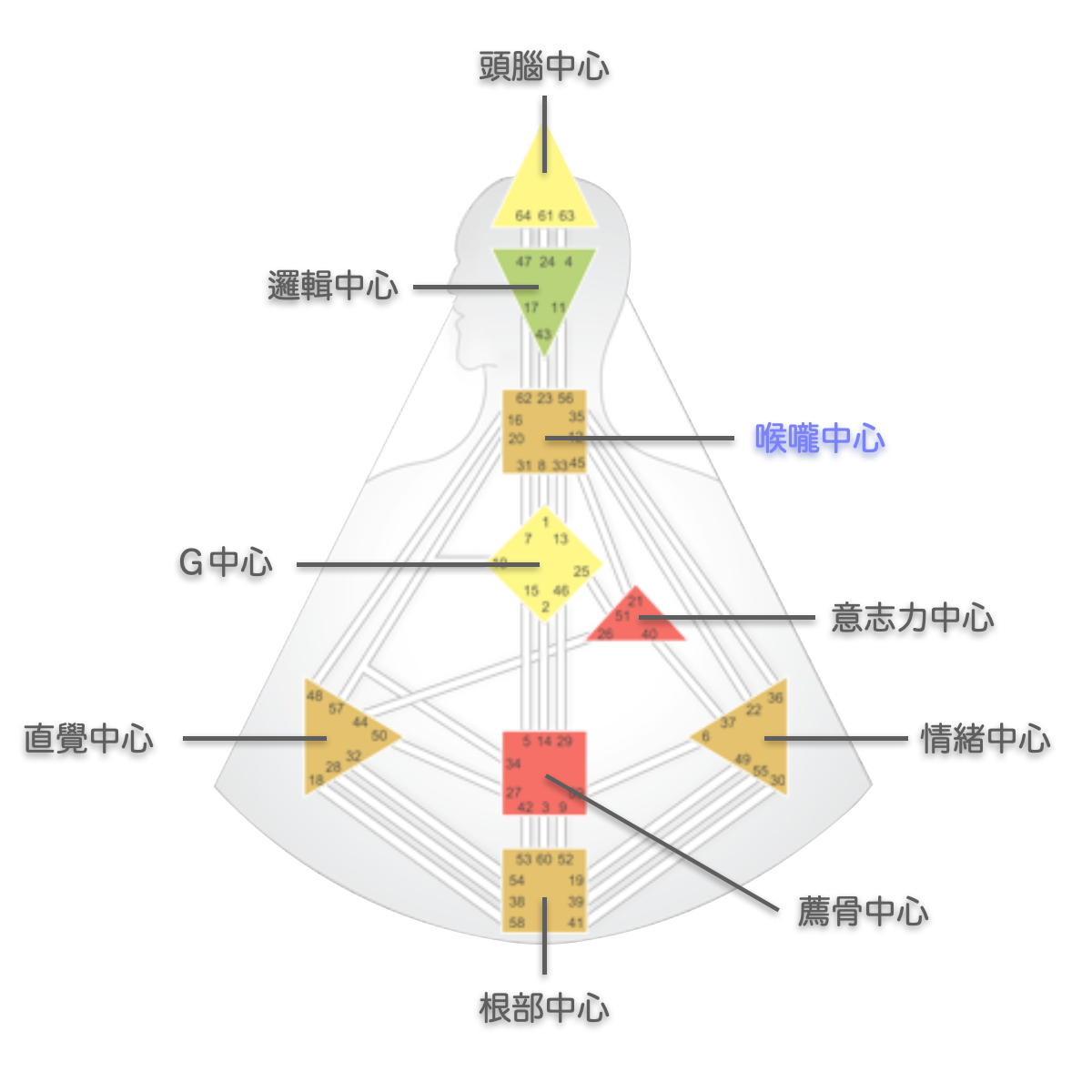

第二个工具是人类图。人类图有九大中心,其中的G中心,也叫自我中心,是跟我们的自我定义、爱和人生方向有关的。

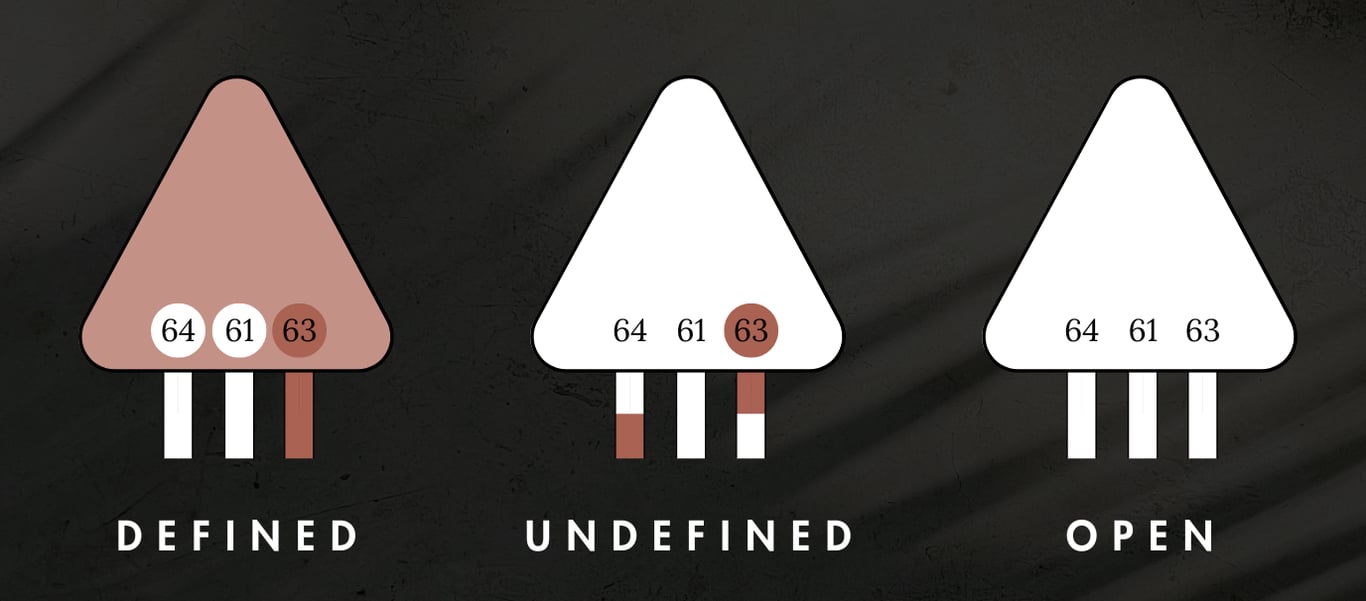

每个人的每个中心都可能有定义、未定义和开放三种状态,当然其实开放也可以算作未定义的一种极端情况。

如果一个人的自我中心是有定义的,那么 ta 可能比较容易有稳定的人生方向和目标。

而像我这样自我中心未定义的人,就更容易没有固定的自我定位。

可以想见,这种不固定的自我定位很有可能会带来迷失感。尤其是如果主流叙事一再告诉我们,你应该要有一个固定的自我定位,固定的人生方向。那我们就可能一直在寻觅,却越来越迷失。

可是人类图告诉我的是,自我中心未定义的人,我们这种不固定的、流动的状态,恰好就是我们的超能力。自我中心未定义不是说我们没有自我,而是说我们的自我是流动的、多变的,我们的适应能力极强;因为对环境的开放,我们也有极强的同理心;我们对生活充满好奇,能够不断地探索新的方向。我们的人生是不被定义的,在不同的人生阶段,我们可能会发展出全然不同的人生路径。

第三个工具当然就是占星了。我的水星、命主星、天顶等的配置,都指向强烈的好奇心,多领域和跨界发展的兴趣。

星盘中跟这种兴趣广泛的倾向强相关的元素包括水星的落座,比如水星是不是落在双子、射手、水瓶、双鱼等星座,水星是否跟木星和天王星成相位,又或者三宫、九宫被强调等。

当然,这些都是泛泛而谈,星盘要看整体的配置,很难单独拎出一个元素即断定盘主的状态。总之我用了不同的工具,却看到了殊途同归的结果:我就是一个“垂直不了一点”的人,我就是没有固定的、单一的人生方向,没有固定的兴趣点。如果主流叙事认为我“多学少成”,那是因为这种叙事对“成就”的定义本来就是单一的。事实上,我们这种无法垂直的人,也有我们发光发热的方式。

所以这里说回前面提到的艾米丽,在她的书里,她总结了“多潜能者”的四种路径:

一是在一个团队里工作,有一些团队会同时需要专才和通才,这种路径适合喜欢团队工作的人

二是斜杠式的工作,这个适用于那些喜欢在不同的工作中切换的人

三是从事一种给你经济稳定性、而你不太讨厌的工作,然后在业余时间去充分探索自己的兴趣

第四种,是一个一个来,在某一个领域工作数年,然后再换另一个领域,这个适用于那种虽然兴趣广泛,但也喜欢深入钻研的人。我自己目前为止其实在职业发展上走的基本上是这条路径,虽然我业余还会同时发展很多不同的兴趣

艾米丽的网站上还有一个小测试,可以测你是属于那种“多潜能者”,她还有一个关于“多潜能者”的Ted 演讲,也非常推荐。

(附上链接:www.ted.com/talks/em...)

一点小总结:

如果你兴趣广泛,找不到单一的人生方向,先不要自我怀疑、自我否定,那可能就是你的超能力。

这些超能力可能包括超强的学习能力、适应能力;以及在看起来毫不相关的领域之间找到相关性并加以整合的能力。

最后,虽然我们社会的主流仍然是提倡专才,但新的时代已经越来越依赖跨学科思维带来的融合和创新,我相信在未来,无论是专才还是通才,都会有用武之地,会有我们独一无二的位置

那么你呢?你是一个“垂直不了”的人吗?你都有些什么样千奇百怪的兴趣呢?你尝试过什么样的人生方向呢?如果你也用过盖洛普测试、人类图、占星或是任何别的自我探索工具,也欢迎分享。