夏日、秋日的一些絮語

秋分後兩日,我仍然在東南亞獅城·新加坡

上午大概九時許,從酒店步行十來分鐘至山海塢活動會場,駐足等候行人路綠燈的時候,看到一片黃葉從樹上飄落到地面。

那一刻,感受到秋意。即使在四季炎熱的東南亞,熱日下我仍然穿著短袖。

最近看了一些挺溫情、細膩的故事,“六月五日淩晨03:30,照射範圍為4%的海上殘月。畫的簡介卡上寫的是:距離滿月還有17天,祝你17天後生日快樂,我很想你。”

清晨五時許醒來,斷斷續續想著人與人之間的關系與連系。I See You,你出現在我的眼里,在我的眼里或心里。

在愛人的眼里,與你有關的一切是放大的;在友人的眼里,你是具體、具象的;在其它人的眼里,或許就還於虛無了。

那一刻,突然有點能感受到魯迅與秋白的“人生得一知己足矣”。「一」就夠了啊。

當下的這個世界,更加地快速與流沙化。能留下什麽呢?你願意留下什麽,你願意讓他人的什麽東西在你心里留下?

在我心里有留下的,一直有一個「浪人的身影」,與我剛過去的星期六文章《海峽華人與傳統華人;「陸的原理」與「海的原理」》有關。

浪人是生長在「海的原理」很喜歡去海邊沖浪的人。也剛好是最近在聽的小宇宙播客《在音樂與海浪之間,張震岳只“跟著感覺走”》日談公園第735期。

十二載的時光才出一張專輯,十二載的時光悄然流過,五十一歲的他依然像浪尖上的風,清澈、自由、帶著不曾被年月磨鈍的真誠告訴我們,有時候,“跟著感覺走”本身就是答案。

聽著播客的時候,也讓我想起了中學時期,喜歡看的日劇《海灘男孩》反町隆史與竹野內豐主演;還有台劇《我在墾丁,天氣晴》也是關於大海與沖浪的故事。

近些年,我一直流連在台灣的東部,其實也是因為大海、沖浪與造船。

剛剛過去的星期天上午,聽的也是海灘男孩(The Beach Boys)的歌,腦海中浮現的,或許是永不褪色的加州陽光、無盡的沖浪、飛馳的跑車,以及那無可挑剔的完美和聲。然而,在這層燦爛的糖衣之下,隱藏著一段關於藝術革命、天才的癲狂,與人性掙紮的深刻故事。

謝謝你看到這里,聽我絮語了808字。

下面有三場與我相關的內容分享更新:

一、數字遊民與《主權個人》;有線上同步直播

1997 年,是互聯網剛剛商業化的黎明時分。

同一年,《主權個人》與《數字遊民》兩本書相繼出版——一個從宏觀的權力結構出發,一個從微觀的生活方式切入,卻不約而同地預言了同一場未來:

個人將因信息技術而獲得前所未有的自由。

如今,數字遊民已經不再只是“邊旅行邊工作”的姿態,而是《主權個人》理論與《數字遊民》實踐的結合體:他們正在無意或有意地,成為信息時代的“未來公民”。

本周日,來未完成,一起討論:

自由,到底是漂泊,還是一種更深刻的重建?

⸻

📍 未完成書店(新加坡牛車水)

🕰 9月28日(周日) 晚上7:30

分享人:胡翌霖教授 & 文倩

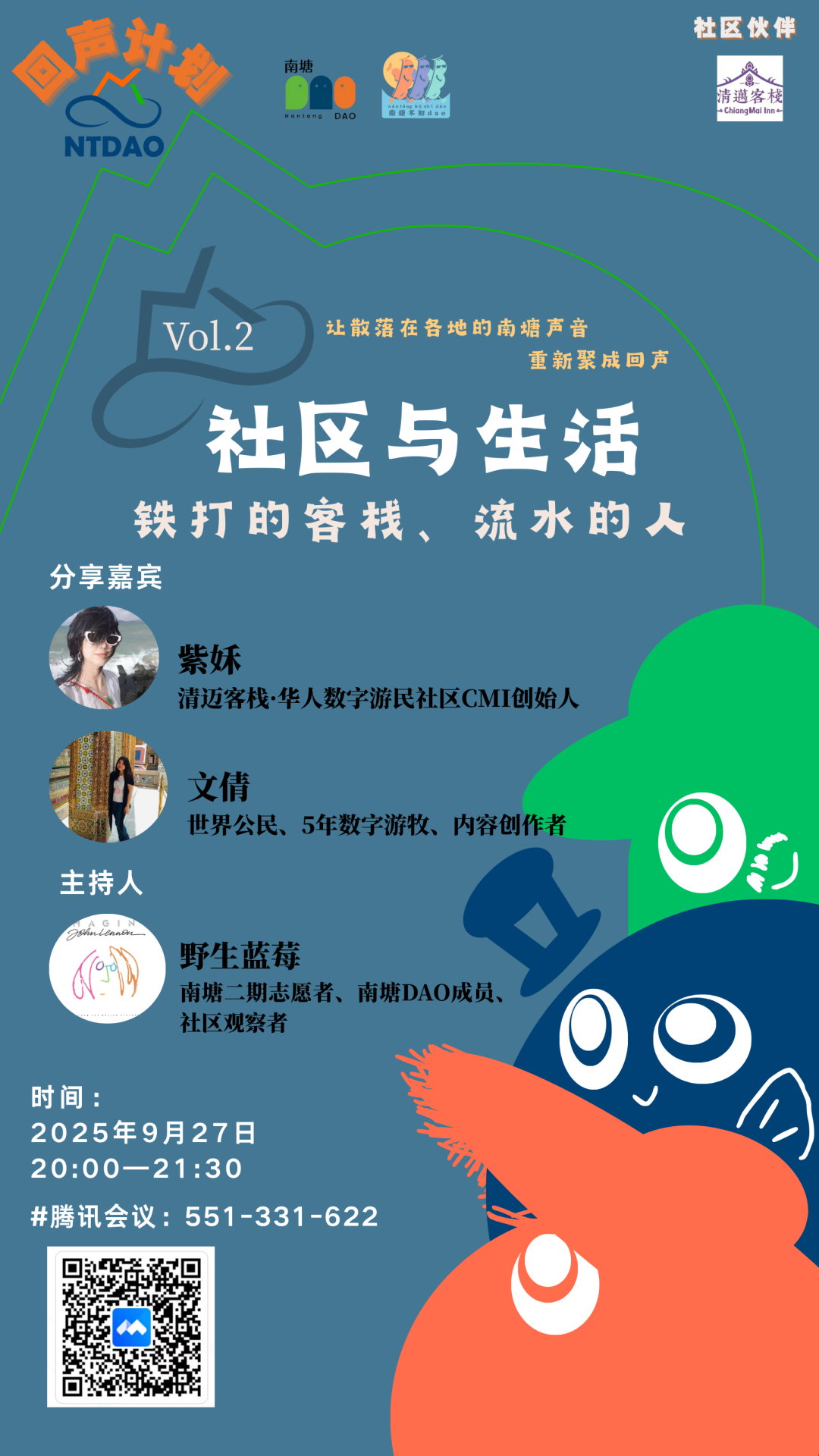

二、社區與生活 9月27日晚上八點 騰訊會議

分享人:清邁古城客棧發起人 紫姀

文倩:從背包到世界公民,五年數字遊牧,內容創作者,喜歡一邊遊歷一邊寫作。

三、關於黃山碧山村的碧山共同體計劃,播客出街再與大家分享。挺激動的

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐