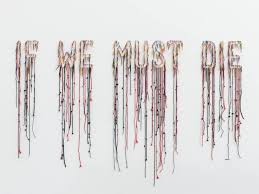

一起去逛美術館|If We Must Die |關於那場紅色夏季

一種蘊含血腥、榮耀與民族驕傲的色彩,層層交織出生命的張力與反抗的輪廓。垂落的線條如同靜止的血流,既訴說著犧牲的重量,也銘記著不屈的勇氣。

牙買加裔藝術家Nari Ward擅長在日常周圍尋找found object——將平凡無奇的用品經由簡單改造,賦予新的詮釋。作品常藉由不同材質的編織處理,來展示他對種族、貧窮與消費主義的觀察。這副作品受到詩人、作家Claude McKay的作品《If We Must Die》的啟發,帶我們重返1919年,那灼熱、躁動、充滿血腥味的夏天。

1919年夏天,當美國士兵從一戰戰場陸續返回時,迎接他們的並不是凱旋的榮耀與社會的尊敬,而是一場因種族、階級與政治矛盾長期累積而引爆的血腥風暴。這一年夏天,美國超過二十五個城市爆發白人對黑人社區的大規模暴力襲擊,這段歷史被稱為「紅色夏季(Red Summer)」。在這場種族衝突中,黑人社區不再沉默,首次大規模組織起來反抗暴力,這也成為民權運動的歷史轉捩點。

🧭 焦慮的起點

社會對黑人的焦慮與仇視,其實早在1910年代的大遷徙(Great Migration)中已經開始累積。為了逃離美國南方Jim Crow 種族隔離法制度——這些法條合法化了公共設施、教育、交通的種族隔離,也縱容了暴力、私刑與政治排除——超過一百萬名黑人在1916至1920年間離開南方,期盼著北方的自由與機會。

而這也於一戰帶來的勞動市場巨變。1914年一戰爆發後,歐洲移民的中斷,加上1917年美國參戰後大規模徵兵,大量白人男性被送往前線,造成勞動力短缺。北方工廠開始主動前往南方招募黑人,吸引他們遷徙。

這種「推力與拉力」的雙重驅動下,北方城市的黑人人口迅速膨脹。芝加哥的黑人人口在十年間增加了約 150%,費城成長了近 5倍,底特律更在短短數年間暴增超過 6倍。

這些城市原本由歐洲移民與白人工人主導的社會與勞動體系,開始感受到來自黑人社群的壓力與「入侵」。

💥 階級衝突轉換成種族衝突

然而,北方並非真正的自由天堂。黑人在北方雖不面對南方那般公開的隔離制度,但依然遭遇就業歧視、住房隔離與社會排斥。尤其在1919年前後,隨著戰爭結束、通貨膨脹飆升與經濟動盪加劇,白人工人為了維權發起罷工潮,期望提高工資與改善待遇。

為了生存,許多剛遷來的黑人願意繼續工作、不參與罷工,在無意中被企業主當作「破壞罷工者」使用。這使得黑人在白人工人眼中變成「工會的背叛者」、「搶走飯碗的人」,兩者之間的衝突不再僅是經濟競爭,而上升為帶有仇恨性的種族對立。

🎖️ 退伍黑人士兵成為鬥爭目標

約有近40萬名黑人士兵在一戰中被徵召,他們多數被派往歐洲前線,尤其是法國。他們在戰場上不僅與白人士兵共同作戰,還首次體驗到非隔離的社會與尊重。戰後返回美國,他們身穿軍裝、胸掛勳章,期望能獲得平等待遇與社會地位的提升。

然而,這種自尊與新覺醒在美國引發白人社會的強烈焦慮。尤其是這批士兵具備軍事訓練、組織能力與國際視野,被視為潛在的不安定份子。白人擔心:這些「不再順從的黑人」會激起更大範圍的抗爭與革命。

正是在這種氛圍下,1919年夏天,各地出現了針對黑人退伍軍人的襲擊:他們的軍裝被強行脫、他們的榮譽被否認、他們的家庭與社區被暴民包圍焚燒……

其中以芝加哥暴動與伊萊恩屠殺(阿肯色州)最為慘烈,整個夏季有 25個城市發生暴力衝突,造成超過 200人死亡(多數為黑人),數千人受傷或無家可歸。

面對這一切,政府選擇沈默。時任總統威爾遜(Woodrow Wilson)是一位公開的種族主義者。他不僅在上任初期重新推動聯邦政府內部的種族隔離政策,還在白宮放映了美國影史上最具爭議、宣揚 K.K.K. 的電影《一個國家的誕生》(A Birth of a Nation),視其為「歷史傑作」。

雖然他在戰爭期間徵召了近 40萬名黑人士兵,但戰後對他們的犧牲與期待完全無視。面對紅色夏季期間的暴力浪潮,威爾遜沒有公開譴責白人暴徒,也沒有保護黑人社區,甚至與司法部合作,在1917年俄國革命後引發的反共浪潮下,將部分黑人社運人士貼上「激進份子」、「布爾什維克」標籤,納入鎮壓行列。

🛡️ 黑人首次反擊

與過往不同的是,黑人這次反擊了。他們不再被動忍受襲擊,而是自發組織社區自衛隊,退伍軍人帶頭保護自己的社區。他們結合法律、媒體、文化、政治力量,開始提出正當的抗爭理由,並透過報紙、詩文與集會發聲。

這正是詩人Claude McKay在此背景下寫下著名詩作《If We Must Die》的時刻,他呼籲黑人即使面對死亡,也要有尊嚴地反抗壓迫:

If we must die, let it not be like hogs

若我們必須死去,那就不要像豬一般被獵殺

Hunted and penned in an inglorious spot,

被獵捕、困於無光之地

While round us bark the mad and hungry dogs

四周皆是飢餓的瘋狗狂吠

Making their mock at our accursed lot;

對我們被詛咒的命運嘲笑不已

If we must die, O let us nobly die,

若我們必須死,歐,願我們死得高貴

So that our precious blood may not be shed

使我們寶貴的鮮血不致白流

In vain; then even the monsters we defy

即便是那些我們敢於抗拒的惡獸,

Shall be constrained to honour us though dead.

也將不得不對我們之死致以敬意

O kinsmen! We must meet the common foe!

啊,親族們!我們必須面對共同的敵人!

Though far outnumbered let us show us brave,

雖然敵眾我寡,我們也要表現無畏

And for their thousand blows deal one death blow!

以他們千擊之一,還以致命一擊!

What though before us lies the open grave?

就算在我們面前敞開墳墓又如何?

Like men we'll face the murderous, cowardly pack.

我們也要像勇士般迎戰

pressed to the wall, dying, but fighting back!

即使被逼至絕境,死時仍奮勇還擊!—— Claude McKay, 1919