失敗者回憶錄121:無意中成了「動亂的醞釀」

1989年北京發生六四屠城慘案。慘案後的6月30日,北京市長陳希同向人大作了《關於制止動亂和平息反革命暴亂的情況報告》,在報告中赫然看到我的名字,講的是我在前一年即1988年的一篇文章,說它是「動亂的醞釀」。報告原文是:「反動雜誌《九十年代》總編輯李怡(化名齊辛)在香港《信報》發表《大家長該退休了》的文章,叫囂『排除超級老人政治的障礙』,使趙紫陽有足夠的權力。《九十年代》的另一篇文章則呼籲趙成為『獨裁者』。」

我讀到時,真是如墮五里霧中。一則我在半年前寫的文章,如何預估到半年後胡耀邦會去世並引發八九民運?二則我那篇文章,不僅語調溫和,而且都是根據鄧小平早幾年講過的「老幹部應該退休、不要繼續干政」之類的話,怎麼變成「叫囂排除老人政治」呢?三來,我翻遍了近期的《九十年代》,也找不到呼籲趙紫陽成為獨裁者的文章。此外,齊辛是我筆名,早已公開,不是什麼見不得人的「化名」。

陳希同後來因涉貪下馬並進了監獄,他在晚年解釋這報告是由黨中央起草的,中央叫他做報告,他不能不做。

不過,後來我再細讀《大家長該退休了》那篇無心之作,卻發現真是在無意中擊中了超級老人的要害,實際上也正是八九民運和六四產生的政治社會根源。

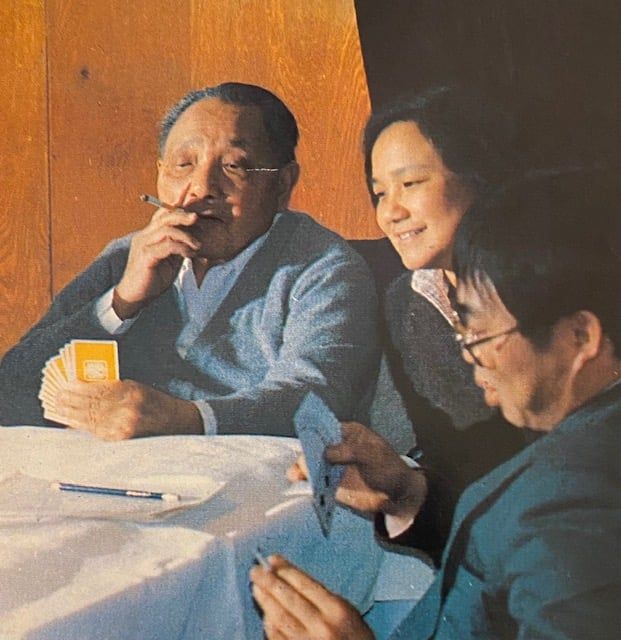

大家長,指的是鄧小平,當時他在中共黨和政府已沒有任何職務,只擔任中央軍委主席,但實際上他並非只管軍務,而是真正掌管所有黨政大事,成為毛澤東後執掌絕對權力的人。八十年代之初,他曾說過:「天塌下來,有胡耀邦,趙紫陽頂著」。但當胡耀邦按照他的意旨推動改革開放,市場化使「特權」和「關係」成為變相的商品,並滋生大量貪腐,激起民憤。從1986年底開始,合肥等17個城市爆發示威遊行,震驚中共高層。鄧小平就歸咎於胡耀邦縱容「資產階級自由化」造成。胡耀邦打算召開政治局常委會討論。鄧小平反對按黨的機制開會。他在家裡找幾個老人聚會,決定了胡耀邦去留。然後叫胡耀邦參加「黨內生活會」。所謂「黨內生活會」,就是選定一些已經在黨內沒有職務的元老開會,眾元老輪番批評胡耀邦,逼他辭職。在連續七天批鬥下,1987年1月召開政治局擴大會議,以舉手通過方式批准胡耀邦辭職。

回想1976年的四五天安門事件後,毛澤東也是以政治局擴大會議方式,撤銷鄧小平當時的黨政職務。所謂「擴大會議」,就是加入許多不是政治局委員的「自己人」來作決定。毛死後後鄧小平復出,曾經表示不能夠違反機制,又說開會最忌「一言堂」,其他人鴉雀無聲。想不到他自己掌絕對權力後,也忘記前言,用一個在機制中不存在的「生活會」,來決定居最高權位者的去留。

趙紫陽接替胡耀邦任總書記,實際上掌最高權力的是鄧小平。1988年,鄧小平提出要在這一年內把所有的物價管制全部取消。一開始,在五月放開四種主要副食品的價格,立即引起物價暴漲。但鄧小平表示膽子要大些,不怕風險,「頭破血流」也要硬闖物價關。

取消管制,物價由市場來調節,當然是市場化應有之義,問題是工資沒有市場化,幹部的「特權」和「關係」掌控著許多物資的來源。價格放開引致數月內物價平均張了20%(官方數字),老百姓叫苦連天,社會人心波動。趙紫陽及其智囊,和其他領導層,都早已發覺不妥,但鑑於是鄧小平提議,無人敢反對,也無人敢對鄧進言。在社會動盪中,8月17日政治局會議,仍然強調絕大部分商品價格放開。

趙紫陽終於想到辦法,就是找元老薄一波商量,請薄老勸鄧。在論資排輩中,薄與鄧同輩,而且他已不在權力核心,鄧對他沒有猜忌。薄向鄧說,大家意見是情勢未成熟,建議緩一緩。鄧聽了同輩老人意見才轉過彎來。於是,8月30日國務院會議,就把絕大部分物價放開說成「是指五年或更長時間要達到的目標」。

這是我從某渠道聽到的內幕消息。在《大家長該退休了》一文中,講了這件事,肯定鄧小平終於從善如流,但提到這種由大家長決定一切,大家長一句話所有人鴉雀無聲,明知有問題但連向他進言都不敢,這樣的政治氛圍絕不正常。大家長這次聽從勸告雖好,但不保證以後任何事他都會聽從勸告。而且也不一定找到其他老人進言。因此,倘若政治改革短期無法實現,當務之急是讓大家長完全退休,不再干政,只是用他的威望繼續支持在體制上掌實際權力的趙紫陽。

我當時真是出於善意。想不到無意之間就傷害了超級老人的弱小心靈。中國政治文化千年不變的其中之一,就是「多年媳婦熬成婆」。受欺負的媳婦熬成掌權的婆婆後,就用當年被婆婆欺負的姿態去對待媳婦。這句民間俗語在前面還有一句,較少人知道的,就是「千年大道走成河」。走了千年的大道,早已經積成一條河似的水窪,車輛再也走不動也。

(原文發佈於2022年3月16日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》

- 一國兩制的根本問題

- 港人治港只是誘餌

- 「京人治港」是否較好?

- 「基本煩」和霎眼族

- 與勞思光的交往

- 不受術數擺佈的勞思光

- 在德國的訪問的感觸與認知

- 在新加坡初識黃春明

- 首次踏上台灣土地

- 第一道晨光

- 無意中成了「動亂的醞釀」