被霸凌、被孤立、被批斗的童年校园经历,教会我比 “乖” 更重要的事

有粉丝留言,想知道我的幼儿园和小学教育经历。说实话,这并不是一段“温馨童年”的故事。

一旦孩子被送入学校、进入集体生活,就不可避免地会遭遇暴力、人性的粗糙,甚至权力的滥用。

一、当你太小、太弱,世界并不会因此对你温柔

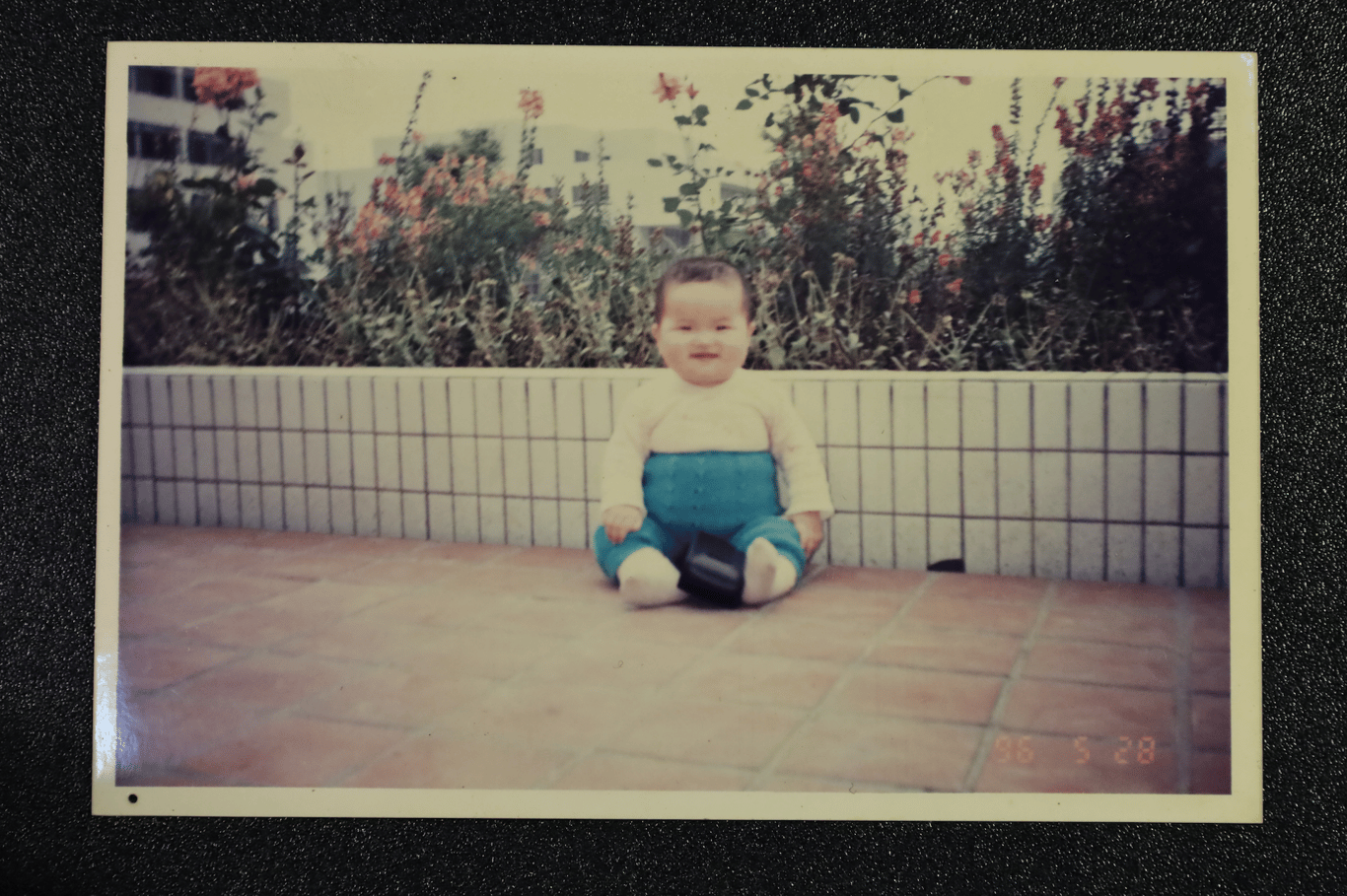

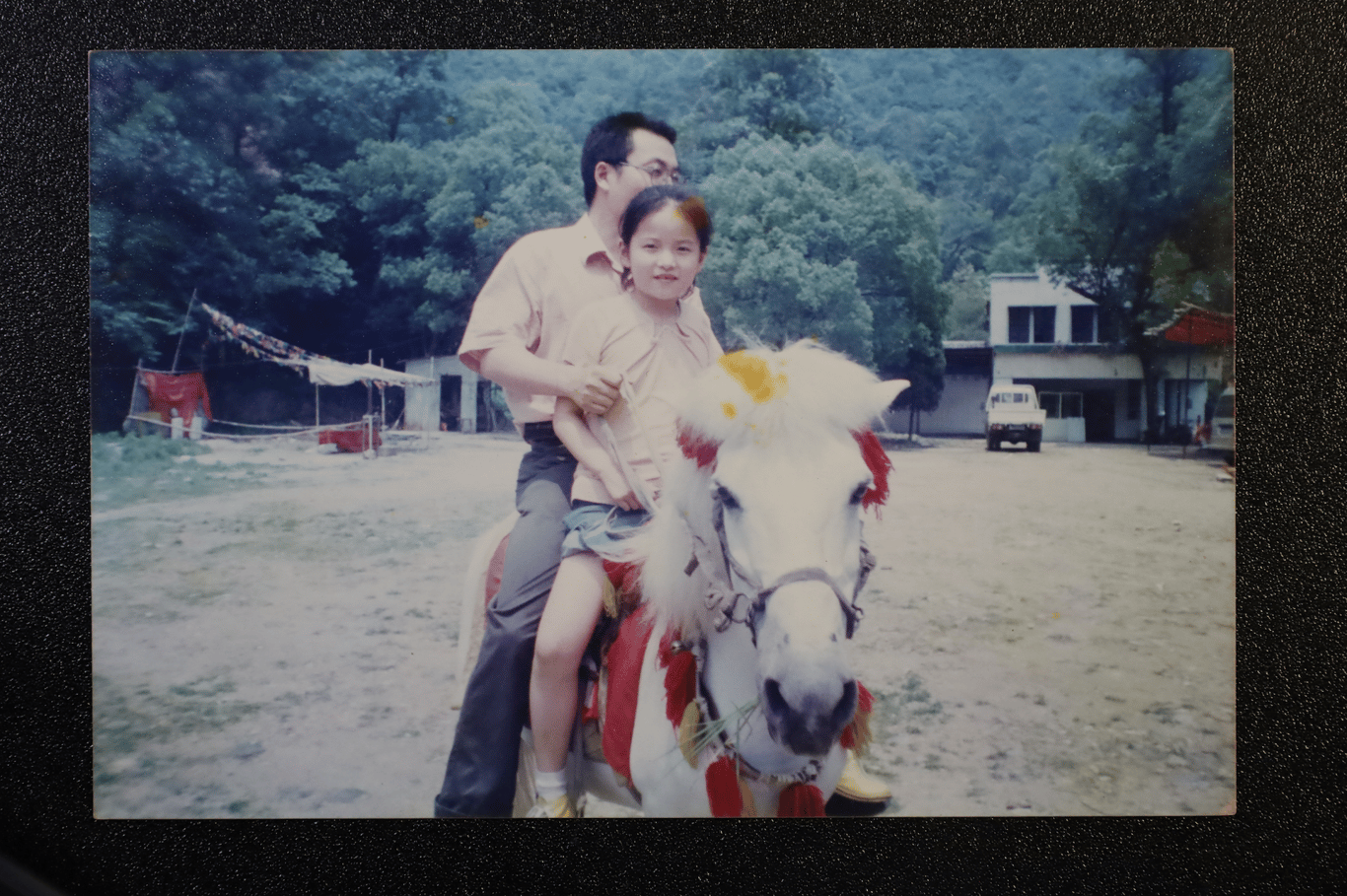

因为父母都要上班,没人带我,我一岁多就被送进幼儿园托管。

问题在于,我的同伴几乎都是三岁以上的孩子,而我还不会走路。

一群孩子觉得我像“不倒翁”,撞倒我、看我摔跤,对他们来说只是好玩。放学回家后,我妈发现我身上青一块、紫一块。

摔几跤倒还算小事。人生第一次濒临残疾,是四五岁时的一次午睡。

我左边躺着一个西瓜头男孩,手里拿着恐龙玩具。他不停地动,我哭喊,老师却走过来让我“别吵”。男孩见状更加得意,继续做小动作。

我让他离我远一点,他不听。下一秒,他突然把恐龙尾巴戳进了我的左耳道。

当时没什么明显异常。直到晚上回家,睡觉时我哼哼唧唧、喊疼,原来我的左耳开始流脓。我妈立刻带我去医院,温州的医院不敢接治这么小的孩子,建议转去上海。

后来,幼儿园的老师和校长拎着一大袋旺旺大礼包来我家“探望”。

很有趣的是,我健康的时候,似乎没有一位幼儿园老师如此关心我。

我那时睡眼惺忪,左耳也不太灵光,几乎听不清他们在说什么。

所幸,小孩子鼓膜的再生能力强,几个月后长回来了,没有耽误我学习音乐的乐趣。

二、学校并不是净土,而是社会逻辑的预演

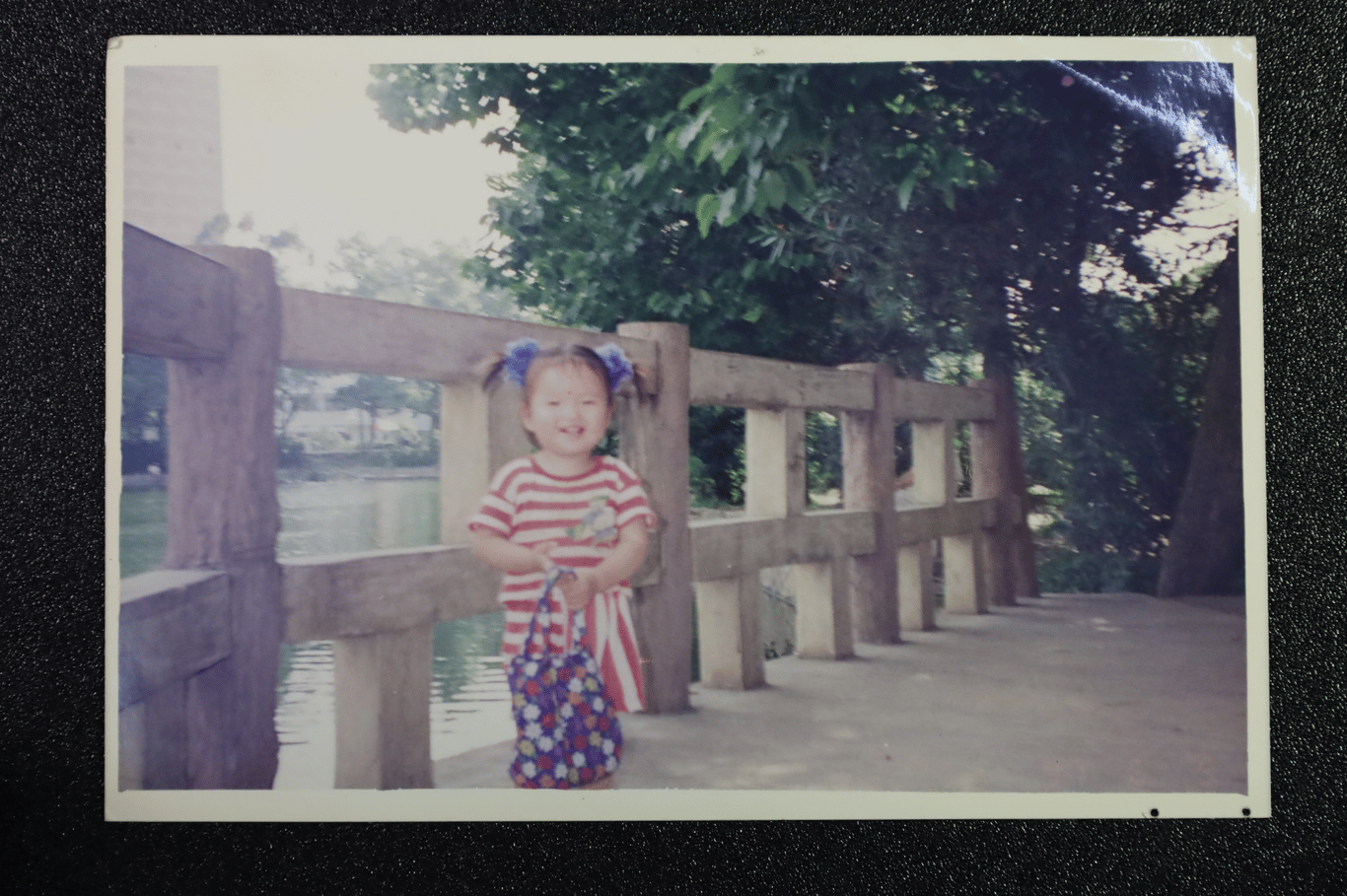

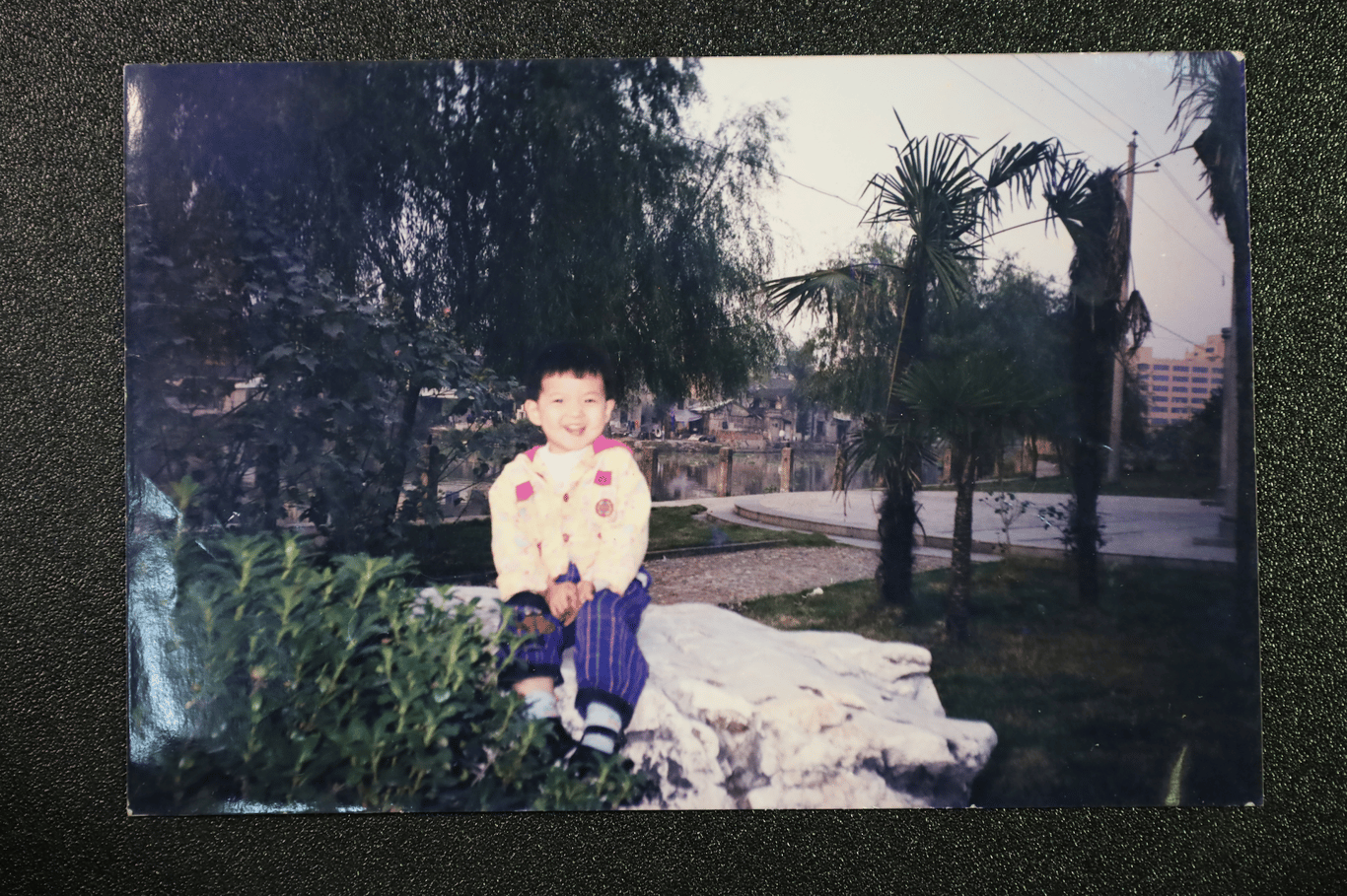

熬过五年幼儿园生活,我六周岁上了小学。

后来我越来越觉得,学校某种程度上像一个动物园——当大量个体被密集地关在有限空间里,彼此撕咬的暴力发生概率只会更高。

三年级,一次“胶带纸事件”,让我第一次清楚意识到:懦弱只会让暴力升级。

班主任嫌课堂吵闹,把十多个孩子叫到讲台前,包括我最好的朋友。她掏出一卷胶带,让孩子们自己封住嘴巴。

孩子们照做了。老师又吼:“把嘴巴、鼻子都给我贴起来!” 孩子们一边流泪,一边继续贴。

贴上后,老师吼道:“让你们尝尝无法呼吸的滋味!”

最后,老师警告:谁也不准告诉家长,不然“收拾你们”。

我不在讲台上,但坐在他们的正前方,心里一阵愤怒。我对好朋友说:“你回家告诉你妈妈,这是体罚。” 她摇摇头,说她不敢。

四五年级的时候,暴力体罚越来越频繁。

有位科学老师在课上直接揪住女孩的头,往墙上撞,连着发出砰的两声巨响;有位数学老师,直接拎起一摞书,砸在上课开小差的同学头上。

那一刻,我心里埋下了一颗种子:如果面对不公不反抗,暴力只会变本加厉——对孩子如此,对成年人亦然。

三、小学的我,第一次学会使用法律武器

四年级,体育老师嫌大家集合不整齐,让全班回教室抄书 50 遍。

我没动笔。旁边的班干部问:“你为什么不抄?”

我说:“我没有吵闹,体育课本来就是活动课,凭什么罚我?”

她回我一句:“好大的胆子!我告老师去!”

我被叫到老师面前。她问我为什么不抄。

我说了两点:第一,我没有违反纪律;第二,抄书属于变相体罚。

然后,我把《未成年人保护法》里关于禁止体罚、变相体罚的条款背了一遍,说:“您这是变相体罚。违法了。”

体育老师问我:“你不知道严师出高徒吗?”

我回答她:“时代不同了。温柔的老师,才能培养出有教养的学生。”

结果我是全班唯一被豁免抄书的人。

那一次,我第一次清晰地意识到:我们可以、也应该用规则和法律保护自己。至少,我们要敢于发声,表达诉求。

四、当反抗触碰到利益,围猎就开始了

五年级,我们小学推出“强制课后管理”:所有学生下午三四点下课后,必须留校写作业到六点,并缴纳管理费。

我试了两天。半个多小时就写完了全部作业,剩下的时间只能干坐着。

这让我非常痛苦。我只想回家玩。

于是,我开始每天放学“逃跑”。门卫留条缝,我钻;没留,我就翻围栏。

有同学看见我逃跑,立刻举报:“老师!夏雪逃跑了!”

小学班主任(正是三年级贴胶带纸的那位)命令同学们:“给我追!”

我一路狂奔冲出校门,回家,反锁了门。

过了一会儿,我从厨房窗户探出头,看看他们走了没有。一不小心被,这位同学看见了,他大喊:“老师!夏雪躲在窗户后面!”

就这样,一个老师、一个班干部,蹲在我家楼下几小时,想让我回去。我决不妥协。

后来,我爸下班回家,我告诉他:我不想参加课后管理,放学后是我的自由玩耍时间。

我爸全力支持我,和我一起,打电话给温州市教育局。得到的答复很明确:强制课后管理不合规。

教育局联系了我们小学。校长灵机一动,把责任推给了班主任,声称他对此事毫不知情,都是班主任私下发起的强制收费。

那位二十多岁的班主任,第一次经历了职场黑锅,在办公室里大哭。

五、集体的暴力,比个人更可怕

七八个同学看到老师哭了,冲进教室,把我围在座位上,挥着拳头质问我:“你把张老师弄哭了!都是你的错!”

我说:“强制课后管理本来就是违规的。”

一个个拳头在我眼前飞舞,越来越近。我紧张地跳到桌子上,盯着他们说:“我要是能让她哭?你信不信,明天她就消失!”

那一刻,教室安静了。他们散开了。

小学被教育局通报后的第二天下午,我照常背起书包,准备逃跑回家。

身后有一双大手抓住了我的手,我转头一看,是班主任。

她把80元课后管理费塞到了我的手心里,说:“你回家吧。”

这或许是成年人与叛逆孩子之间的和解。

六、被公开“批斗”,享受“无同桌”特殊待遇

六年级,我成绩始终在班级前几,所以成绩方面,无可挑剔。

另外,作文、艺术比赛,班主任仍会主动让我参加,因为乐器弹得好的孩子不多,这会为班级年度评比带来荣誉。

但在服从性上,我是全班最差的学生,这让班主任很头疼。

我拒绝集体广播操,排斥动作整齐、口号统一,却完全不关心个体感受的形式主义。

我拒绝无意义的作业,只做我认为有价值的部分。放学时间,我看动画片,打电脑游戏,在公园里玩泥巴、爬树、荡秋千。我还带着同学们一起抵抗过多作业。

我还以交白卷的方式,抵抗数学老师在午休时间进行考试。在我看来,中午是用来休息的时间,不该被占用。

班主任把我叫到办公室,和她的四位同事一起“教育”我:“你凭什么不做作业?你凭什么交白卷?你还不知道错吗?”

我说:“中午是用来午休的,不应该考试。我没有违反任何规则,我也没错。”

这群老师被激怒了。她们关上了办公室的门,继续“教育”一小时:“你爸妈怎么会教出你这种东西?如此厚颜无耻?”“你错了没有?”

我没有道歉,也没有改口。争执持续了一段时间,最终,她们放弃了。

班主任冷冷地说了一句:“你很厉害啊,有你爸撑腰是吧?”

这些冲突事件叠加起来,让班主任忍无可忍。

于是,她发起了一次班会,主题是:到底是夏雪对,还是老师对!

一些原本私下抱怨作业多的同学,立刻当场“站队”老师:“我们觉得作业一点都不多!”“我们都看见夏雪放学就上 QQ,还玩电脑游戏,玩物丧志!”

班主任说:“她天不怕地不怕,就是一个女流氓!”

“对!就是!” 全班齐声附和。

最后,老师下了通牒:“谁都不准跟夏雪玩。”

我被安排到最后一排,没有同桌。朋友们不敢靠近我,怕被举报。

就这样,我享受了一年无同桌VIP待遇。很快,结束了我的小学生活。

七、不合群,并不是问题本身

青少年时期,是自我意识萌芽的阶段。

成年人构建的旧秩序,必然会与正在成长的个体发生冲突。

很多人以为,“乖”是孩子最大的优点。但我认为,真正决定一个人能否思考独立、精神独立的,是他是否清楚:哪里是别人不能越过的线。

校园并不是社会的避风港,而是社会运行逻辑的第一站。权力、服从、暴虐、甩锅、站队,人性的博弈,在小学就已经开始演练。

当世界充满不公时,人其实只有三种选择:要么反抗,要么欣然接受,如果无法接受,却不敢反抗,最终会变成向内的自我攻击。

很多伤害,并不来自暴力本身,而来自一种持续的暗示:“如果你反抗,你有意见,说明你有问题。”

八、这些经历,塑造了我后来的人生

现在回想起来,我很感激小学时期的这些经历。它让我很早就对被否定产生免疫。不是所有的不同,都需要被纠正。

这也让我在成年后,走自己的路,很少纠结和犹豫。

在身边同学都追逐高薪的金融学专业时,选择我喜欢的新闻学,刨根问底追问真相;在采访药物成瘾者、枪支受害者等边缘群体时,不回避、不噤声,让他们被看见;也让我在工作中遇到同事试图捏造虚假案例用于企业宣传时,当场拒绝参与。

历史规律早已告诉我们,在面对人人都说对、群体狂欢的时候,总要有人敢提出疑问,做出独立的判断;在价值冲突中,依然愿意对自己的良知、事实判断负责。

你可以说这些经历是童年创伤,但我把它看作成长中的“精神免疫训练”。

挫折就像是人体必然会碰到的“病原体”。孩子无法与“病原体”完全隔绝,他们是在一次次接触和感染中,产生强壮的抗体,建立起完善的精神免疫系统。

即便小时候被保护得再好,成年之后,也终将面对人云亦云的抉择时刻以及人的攻击性和暴虐。

如果你是家长,我想说一句并不讨喜的话:无论学区多好、学校多优秀,有人的地方,就一定有权力结构和暴力。

真正重要的,不是把孩子送进一个看起来安全的温室,而是让他知道,当不公发生时,他可以求助、可以反抗、可以被相信、值得被倾听,而不必压抑、忍耐和自我怀疑。

教育的终点,从来不是让孩子学会服从。它真正应该完成的,是让一个人清楚地知道:当权力越界、规则失效、集体失声时,他依然有权说“不”,有能力保护自己,心中有正义感,也有勇气承担不随波逐流的代价。

一个敢于独立思考的孩子,才可能在成年之后,既不卑微,也不残忍。带着边界、良知与创造力,站在世界面前。

一个社会的进步,从来不是靠所有人变得“更听话”,而是来自越来越多的人,被允许思考、表达、质疑与不同,以自己独特的方式为世界创造价值。

而当我们从曾经的孩子,走到今天的成年人位置上,我们有责任不再复制那套熟悉却伤人的权力逻辑,而是为年轻人留下一个更有人性、也更能容纳不同的世界。