台湾现代工人运动历史(下)

四、工运三国志——左统、左独,中间派

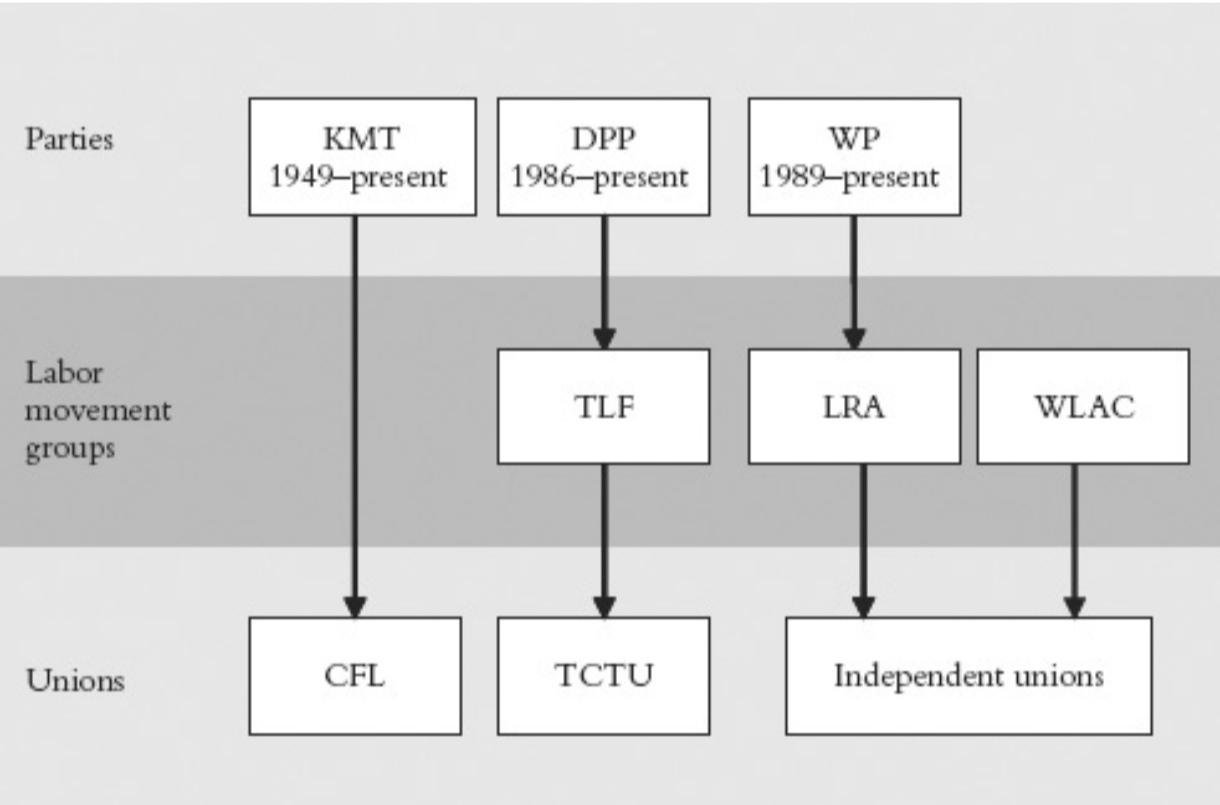

正是在1990年代,台湾工人运动正式奠定了自己三国志的格局,而这个格局也一直延续至今——左统派的「劳动党」、「劳权会」谱系;中间派的「工人立法行动委员会」(工委会),到今天的「人民火大行动联盟」、「人民民主党」;以及左独派工会,也就是从属于民进党的「劳工阵线」(劳阵),以及「全国产业总工会」(全产总)。

当然,此外还有国民党系统的「全总」等全国总工会,以及21世纪兴起的「团结工联」等新工会,但要说到在工人运动高潮期兴起的工会,还是要回到上面所说的御三家。

左统派的苦恼使命:劳动党

事前看来,很难想象现在的左统派居然会成为御三家之中选举最成功的一支。当初劳动党就是反对选举路线才从工党决裂而出的,而劳动党的立场也是御三家之中最敌视岛内现今政治认同体制的。

然而历史的讽刺就在此处:当工委会系统在选举中屡战屡败时,当民进党已经不再需要工运领袖来标榜自己进步时,他们却成了唯一一支依然拥有民代的势力。我们都知道,由于劳动党深植新竹工运的路线成功,劳动党最鼎盛时期,成功在新竹县议会拥有2席(2018年);即使到了现在,也在新竹县议会拥有1席,即罗美文。除此以外,劳动党系统还得到了南部工联会的颜坤泉等人的支持。

对于劳动党、劳权会来说,他们的左统派路线是相当明确的,是夏潮派理论的,也是支持一国两制的。何雪影如此总结他们的现状认识:

台湾的问题不仅是国民党统治所造成,同时也是由于资本主义体系,以及美国与日本对台湾进行帝国主义式的介入所造成的。台湾的经济如果一直无望地在美日两国的政经宰制下,与世界资本主义经济相连结,那么谈论独立是毫无意义的。

劳动党确信社会主义才能扫荡所有剥削、压抑,保护台湾工人阶级的福利与权利,是台湾民主化与平等化的唯一出路。在他们所继承的夏潮派理论之中,反对帝国主义、特别是反对美帝国主义是相当重要的部分,「反对帝国主义是牵涉到社会主义的最重要原则国际主义的原则」,在帝国主义的宰割下,台湾劳工无法完全掌握自己的命运。因此,他们觉得「至少先接触一个外在的分裂的民族的现况,那么也许两岸的劳工界也许可以自己走出一条路来,那么这样可能会更好来推动相关的运动。」

值得一提的是,他们并不认为蓝营系统是统派:

我们不觉得全总是统派,我们去合作是基于他邀请我们,我们认为全总有改革的空间,会有转向的空间,所以我们进去协助他,你刚刚说劳权会不觉得怎么样,劳权会不觉得全总是统派,那如果你要写说它是统派,为什么我们那么觉得的话,我们的说法理论就是说,宋楚瑜他那个态度,是引用外国人势力,这不是统派!那连战只是维持现状,他们顶多只能这么讲维持现状。

劳动党在90年代倾向于与工委会系统合作,进入21世纪以后则更政治上与反独的社会力量结合,著墨于两岸交流、统一的民族大业进程,逐渐减少了九十年代的大规模街头抗议活动。不过工运毕竟还是劳动党的生命之源,随着工人运动的衰退,劳动党近年来的人员也有老化之嫌,比如现今的新竹县议员依然是近四十年前已活跃在运动中的罗美文。

甘愿受骗的主流派——民进党系工运

曾有学者李允卿认为,与南韩相较,台湾的劳工运动抗争性较薄弱,也缺乏勇武的英雄气概,原因正在于异议劳工与反对党(民进党)之间这种制度性的连系。两地几乎是在同一时间开启了民主化的转型,但是南韩一直等到2000年民主劳动党成立,异议劳工才有进入国会殿堂的机会。

相对于此,台湾的自主工会运动者很早就与发展中的搭上线,早在80年代,就让刚成立不久的民进党接连在1986年和1989年两次立委选举中,获得工人团体的席次;90年代也有自主工会领袖或是劳工运动干部获得民进党提名,当选不分区立委。

李允卿的批评或许一语中的。岛内工人运动正是通过民进党而过早地遭到体制化、温和化,一方面被民进党拖着背弃了左翼主张,一方面又为民进党所累,就连自己的运动动能也丧失殆尽。

要追究民进党与工人的联系,当然可以回到相当基层、相当久远之处。我们已经提到过,台湾工运领袖大多是先接触民主化政治议题,之后才进入工运现场斗争的,因此往往陷入「先政治、后阶级」的思考结构之中。就以民进党系的石油工会来说,它的工运领袖大都认为民进党代表着一种不同于国民党的工运路线。在早期的工会选举之中,工运领袖黄清贤会特意在自己的宣传单上印民进党的党徽,其他劳方联线的参者也有类似举动,或是在宣传中强调民进党市议员的「推荐」,或是在宿舍区挂上民进党的党旗。他们劳方阵线的规章里甚至曾有一条「鼓励会员加入民进党」的规定。

另一方面,他们也并非不接受民进党主张的核心——「台湾人出头天」的族群认同,即这种将本省人在政治、社会上夺权视作民主化的观点。创刊于1992年的石油工会第一分会会刊,曾在第三期刊登过一篇批判公司弊端的台语文章,引发正反两面的回响;持正面态度者觉得用台语文批判更能切中他们的心声,持反面态度者则认为会刊不应使用台语文。第四期的编辑之声对此事做了检讨,认为殖民体制长久以来的迫害,使本来应该是母语的台语被认为没水准,并造成本土文化的流失。此后,该会刊不定期会有「台语情诗」、「台语之美」、「台湾俗谚」或「台湾俗语」等名称的专栏。明显地,这就是民进党当时的独立民族主义主张。

2006年当时,就有学者指出:

工人和工会成员也认为他们在工作场所内外遭受的压迫主要是族群不公。因此,那些经历过大陆老板或主管不公平对待的工人将民进党视为代表和解决他们不满的政治代理人。对于斄灣工人来说,种族认同本身就是一个阶级问题,因为他们是最依附于本土台湾认同的人。

从组织上来看,民进党一直都拥有工人的强大支持,比如它在创党之初就享有劳支会的支持。1986年夏潮派从劳支会分裂而出以后,劳支会的独派色彩更为鲜明,不久1988年7月31日改名「台湾劳工运动支援会」。新「劳支会」成员以「编联会」、「新潮流」杂志的编辑为主,民进党新潮流系统的李文忠、赖劲麟、周威佑等,当时也以台大学生身份加入组织,可以说「劳支会」其实就等于「新潮流」这个党中之党的党工会。

新潮流的做法是通过「劳支会」在各个工会系统扶植民进党的党干部,或者秘密吸纳工会干部「入流」。与此同时,他们也会在劳资斗争中,以新潮流系民代、工会的身份倾巢而出,介入到斗争之中——值得一提的是,当新潮流这么做的时候,他们是极其排他的,会试图将同样参与这次劳资斗争的其他工运团体边缘化。通过这两种方法,新潮流不断地在工运中扩大着自己的势力,得到了大量的劳工选票,同时也不断流水线式生产一批参与工运几年、随后离开工运进入议会的「社运」精英议员。新潮流系这种工运方法被嘲讽为「揾豆油」(即点酱油式参与工运,尝到味道就离开),但新潮流还是很快在大量工人中建立起了自己的霸权,而工人的支持也让他们在选举之中不断扩大议席。

民进党的工运议员是这样,工运领袖也是这样。典型的新潮流系工运领袖张照碧就是「工运传教士」,很擅长不厌其烦地给人做「政治教育」,灌输国民党=罪魁祸首的理念。非新潮流的民进党工运领袖也大致类此,吴永毅曾经批评说,他担任「自主工联」执行长时,曾茂兴担任「自主工联」的会长,但曾已经加入民进党的「台独联盟」,所以经常泡在「台独联盟」的活动之中,一星期只进办公室一两次。作为台南产业总工会领袖的方来进更是开血汗工厂的神人,但后文再提及他的事迹。

由于「劳支会」只是工运支援机构,不是工会联盟,新潮流系一直尝试组建属于自己的全国总工会。1988~1992年之间,他们通过张照碧、古尚洁、郭吉仁的同盟控制「自主工联」,但也许是他们发现「自主工联」中的「自主派」(刘庸、林子文、陈素娥等人)难以控制,最终决定从「自主工联」中彻底抽身。1992年5月1日,新潮流系将「劳支会」改组为「劳工阵线」,并毫不客气地修改章程,希望将「劳工阵线」作为自己的总工会。随着大量民进党系工会的加入,「劳阵」顺势成为岛内势力最大的工会之一。

某种程度上,「劳阵」的诞生带有着岛内政治气候的必然。在统独问题与国族认同问题(而非阶级问题。成为最为主导的社会问题、在民进党成功地垄断民间社会运动力量唯一代表者的情况下,因「社运=民主化=民进党之友=台独之友」的逻辑下,以台独主张而凝聚大多数工人的工会是必然。

吴永毅曾在2002年的访谈中指出:

政党取向和认同明显左右台湾工会。以全总來說,全总基层力量薄弱,领导者自然就被国民党操控、或者依赖国民党。劳阵领导者则是主动的政治选择,理念上认同民进党,甚至属于民进党的一份子。台湾工运发展,无论是劳阵、全产总、劳权会、全总等,政治因素确实会影响工会領袖的作为,他们对政党的信赖,往往使工运无法发挥力量。

……

工运领袖在政治上选择了民进党或台独,往往就会干扰他们的运动立场。之所以这样,除了名利心之外,另有一个原因他们的政治考虑大过社会反抗运动,政治使命大过阶级使命。再加上劳工界至今还觉得民进党虽烂,但还比国民党好一些,工人阶段性觉醒不易。

的确,中间派工会在1994年批判劳阵依附于政党时,曾得到劳阵的严肃回应:「……虽然阶级立场不同于民进党的『全民政党』,但是在国家认同上,与民进党看法一致,阶段性合作的信任度较高,游说的效果较好,所以我们选择民进党。」

前半部分不假。曾任劳工阵线副秘书长黄晓铃说:「在探讨台湾的劳工权益问题时,你面对的政府是什么样的政府?你本来就应该先弄清楚才对。」也有劳阵领袖赤裸裸地在采访中强调:

劳工阵线一直是挑战分配,挑战分配,这是一个,包括我们提出的福利国家,所以其实在这一点,我要强调,我就是说劳阵是独派,为什么是独派,因为我们敢讲福利国家,讲到福利国家,我说实在的啦!老郑还是回避的啦!老郑还是不敢讲国家一定有界线啦!劳阵至少我们提的是建构一个类似瑞典社会民主模式的福利国家,福利国家有界线,界线在那里,台澎金马还是包括对岸,这很清楚,至少我们有分配的机制是台澎金马这样的一个理念,全民健保也是一样,2300万健保的基金,您是要和十二亿人口来分配,还是您自己2300万人来分配,这就是一个我们很具体的解答。

依附于民进党,也是劳阵的具体解答。全总在当时依附国民党当局,每年以获得官方两千万元以上的补助才得以生存;劳阵则依附民进党新潮流系,获得政治捐款及公职人员的支持而赖以生存。

对于「劳工阵线」的工运领袖而言,他们并不甘心自己只做新潮流的工具人。他们也有自己的追求。具体来说,就是以下两条:

①在政治上,努力推动民进党成为「社会民主式的阶级政党」。

具体方法是向民进党候选人提出劳工说帖、与新潮流系的立委一起在立法工作中奋战等等,即使被批评为「将自主工运的成果奉送给民进党」也在所不辞。特别是在选举中大力帮民进党吸纳工人群众的选票,打造其为工农阶级争取权益的进步形象。

②在工运层面,努力走德国模式、北欧模式,推动法律知识与工会运作方面、基于社会民主主义的劳动教育。特别是在国营、公营事业中推动「产业民主化」,即效法德国,通过「劳工董事」等方法增加工人在公司中的议价权,并进一步推动全国政策层面上的劳资政三方谈判。

具体来说,他们希望通过民进党实现福利国家、产业民主的社会民主主义梦想。然而,现实却没有那么简单。

1992年立法机构全面直选,换来的是民进党的「选举总路线」,过去的社运路线靠边站了。本就主张经济自由主义的美丽岛系自不用说,新潮流系也逐渐从「体制外抗争」走向「体制内选举」,民进党执政的县市,在处理劳资争议时越来越亲商。由于以选票极大化为考虑,民进党开始向中产阶级(如中小企业老板、民营企业的管理人员、本省知识分子、下层公务员)进一步靠拢,换成政策诉求以中产阶级市民的利益为主,对于工农阶级的态度由关注转为疏离。「最显著的做法是,民进党将代表弱势群体的特种党部逐渐边缘化,更将社会运动与选举予以划分,主张社会运动所引发的社会不稳定不应成为阻碍赢得选举的负面因素」。

1992年立委选举结束之后,民进党举行了一场社运座谈会,广邀各个领域的社运工作者,前来交往意见。在会场中,各个团体代表纷纷发言批判民党利用社会运动,从中夺取资源与人才。一旦选举过后,却没有对于社运界有所协助或回馈。民进党党首许信良表示,基本上同情社运的诉求,但是民进党的目标在于执政,不可能完全与社运团体的想法一致。从1992年之后,民进党就快速扔掉了左翼的词藻,逐渐不再提起社会民主主义政策的口号。

走进90年代中旬,民进党的官员与民代更加积极地向资本家、厂商靠拢,争做资本家的代理人——毕竟随着民进党在选举中不断获胜,上台之日越来越近,民进党必须得到大资产阶级的支持。何明修指出,「民进党无法承受违逆资本家所要付出的代价。在迈向执政的道路上,资本家的意愿要被纳入,在迈向执政的道路上,没有他们某种程度的支持是不可能的。」

民进党投靠大资产阶级的程度甚至到了荒谬的程度。苏焕智就曾表示,民进党为了避免反商的大帽子,却落入了「媚商」的极端。主导滨南问题的烨隆财团长期以来与国民党保持长期友好关系,但烨隆财团在滨南公害问题上的负责人居然还是民进党员,此人还招募了上千名党员。一名立委也承认,「财团渗透民进党的情形太严重。」

民进党拉拢工运的方式,一向是派出民代声援工运;然而在民进党执政的县市,担起这个责任的反而变成了蓝营的民代。1996年桃园的福昌纺织工运当时,先后赶来声援工人的是新党乃至国民党的民代(纪欣、赖来焜、杨镇雄、黄婉如),代表资方与工人谈判的反而是民进党的民代郑宝清。

1996年更发生了极度幽默的事件。1995年立法机构选举之后,国民党以3席优势过半,从那时起,许多反核人士就期待民进党能有所表现。隔年5月,在新党与民进党联手之下,民进党巧妙地利用国民党内讧时机,「废止所有核电厂兴建计划」案三读通过。废核案涉及了当时的工程开标作业,如果国民党无法在期限内完成复议,核四厂计划将胎死腹中。由于行政机构所提的复议案只需达到三分之一的低门坎,便可通过。反核团体要求民进党务必焦土抗争,阻止复议案列入议程或是表决。反核团体也在立法机构门口守夜,举行静坐守夜。

然而,10月18日当天却出现了十分戏剧化的演变。表面上,会场内一片混乱,不同党派的立委相互殴打,在国民党人数绝对优势之下,覆议案通过了。然而,场外人士却知道这只是表演作秀,因为他们找到了「三党协商的文件,上面有三党党鞭的签名,上面同意在10月18日5、6点左右进行无记名表决。当时我们知道了,场外的群众很不满」。反核群众认为被民进党欺骗了,愤怒的情绪再也抑制不住了,整个事件演变成立法机构场外的流血冲突,民进党的立委成为攻击的对象。

覆议案事件后,民进党与反核人士陷入一阵交相指责。部分民进党成员扬言与「暴力」划分界限,今后完全放弃群众路线。而反核人士则不满民进党暗中放水,与国民党妥协。诚如媒体所指出,「以社运起家的民进党可以说在群众运动中倒台了」。经历了这个事件之后,出现在反核游行的民进党政治人物,都会被叫骂侮辱,也有民进党高层在中常会提议以后都不要参加反核游行。

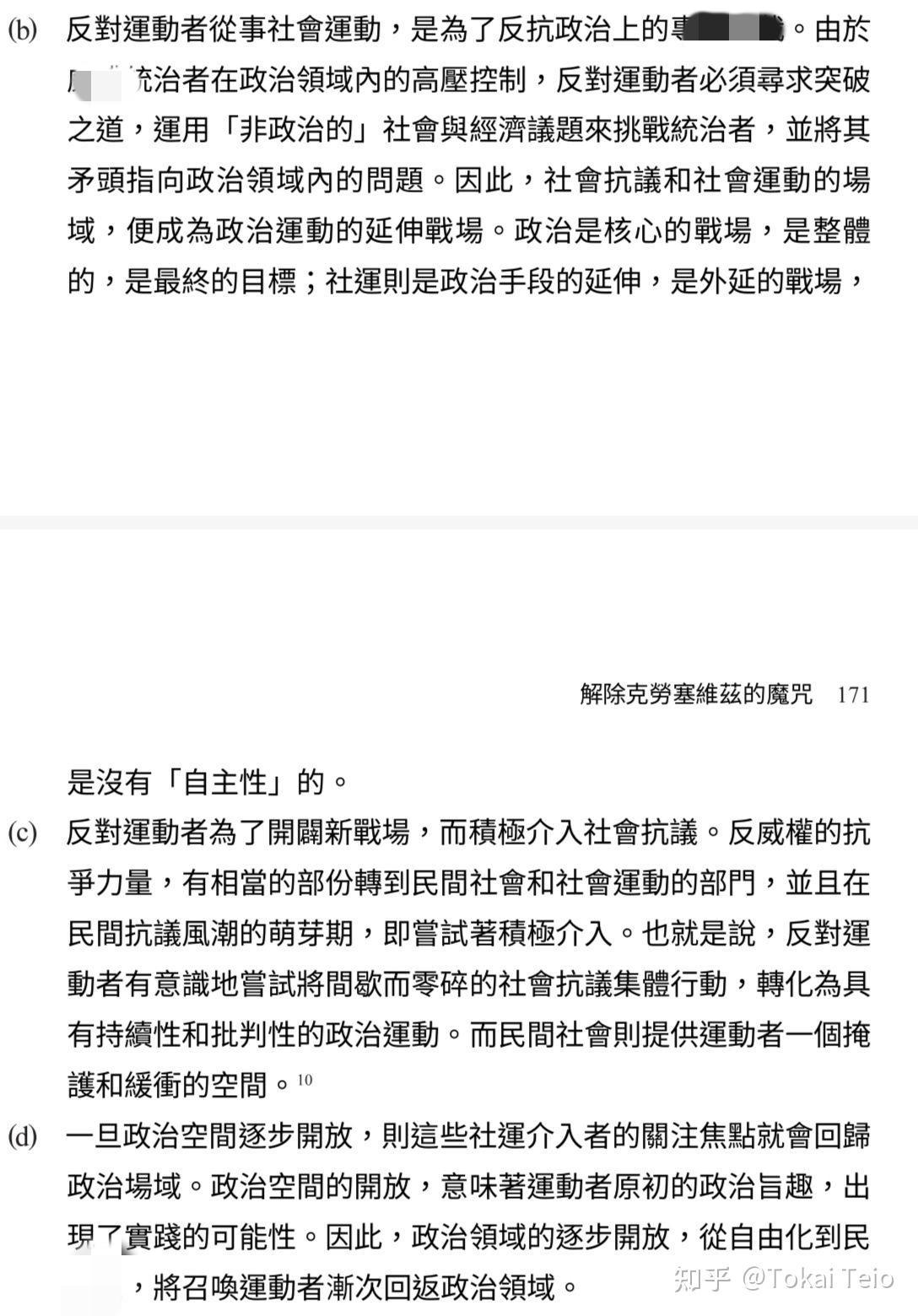

之所以会这样,是因为对于民进党来说,社会运动、左翼课题是要服从于自己,也服从于自己的核心目标——政治夺权的。为此必须要将社运垄断于一党,控制民间左翼运动的代表权。一旦夺权初有成就,民进党得以从体制外斗争转型体制内选举,重新将政治战场转移到议会内部。正如吴介民指出的一样,对于民进党来说,发动社会运动本质上是一种「克劳塞维兹逻辑」:

对于「劳阵」来说,跟随着一个这样的主人,代价无疑是沉重的。1994年省长选举时,民进党号称这是「四百年来第一战」,劳阵也全力助选。然而,劳阵向民进党候选人陈定南发「劳工说贴」时,却遭到陈的杀价。民进党在这次选举中根本没有主动提出工人的政见,顶多是在社福、妇女议题中「顺便」夹带出现而已。中间派工会当时就指责劳阵「扼杀了工人在党外议价的空间」。

1995年立委选举,劳阵提出「劳工投票指南反辅选主张」,但中间派的工委会批评劳阵点名的12位反辅选立委,仅有一位民进党员刘文庆,刘文庆也已脱党参选,根本是民进党封杀对象。劳阵当列出的七大伤害劳工法案中,唯独缺全民健保法,主因是健保法是由新潮流系大老洪奇昌是协商代表,劳阵不便修理自己人。

事实上,他们自己也并非没有醒悟。1991~1994年之间,劳支会与劳阵的官方刊物『劳动者』,多次出现讽刺民进党的词句。四一七抗议过后,他们嘲讽说:「民进党立院党团为了是否回立法机构,开了好几次会,最后终于以很难堪的比数通过回立院的决议,感觉上这些立委诸公们,当初宣称放弃议会路线,重回群众路线,却在离开议场后,除了四一七𫠘緈站在第一线,表现一下道德勇气之外,就不知道要做些甚么似的。」

同年,林秋明也露骨地讽刺说:

「在反对运动者内部却存在一种曲解群众路线真义的错误心态,这种心态貌似主张群众路线,但本质上却是十足的菁英主义。我们只能以「群众尾巴主义」名之。……参加群众运动的目的是为了扩大自己的政治资源,当作与统治者谈判的筹码。」

林明贤也异曲同工地指责说:「然而民进党在进入议会之后,分享到权力的滋味,进步性显然在衰退之中。尤其是美丽岛系,显然地向资产阶级靠拢;新潮流号称支持弱势团体的一边,亦将劳工团体视为其中之一,然从反体制到进入体制虽大概是迫于台湾的政治现实:觉得公职是累积政治资源最快的工具,选举是拓展实力最好的时机。然而一般将力量过分集中投入选举时,资本家、中小企业主是最大的金钱来源,劳工只有选票而已。」

刘思龙也在1995年9月控诉说:

认为民进党仍可胜任社会改造领导角色的主张,必须说明,面对环保、妇女、原住民、劳工等社会运动,对现行资本主义金权体制,所提出的挑战和诉求,民进党将如何处理支持者(金主和选民)的不同态度和立场?面对社会矛盾的双方,民进党除了和稀泥回避之外,有无相应的政策和做法?

「劳阵」的内爆接二连三。1994年,新潮流系就为了垄断劳工阵线,将中兴法商系的成员清洗出领导层。1995年8月,中兴法商系的工运组织者如周嵩禄、丁勇言等人,以不满劳阵秘书长简锡堦接受新潮流系征召参选不分区立委为由,决定离开劳阵。当时他们出版了一本小册子『红灯左转——工运的路线与实践』,因而他们也被称为「红灯左转派」或者「红灯派」。然而红灯派的反新潮流实践却是投靠谢长廷以获得政治资源。即便如此,他们还是很快在争夺劳工的红海市场之中落败,就这样退出了历史舞台。

1997年1月20日,「劳阵」再次爆发内斗风暴,重磅工运领袖方来进、曾茂兴以及王文洋等50余人召开记者会,宣布退出劳阵。他们声言,新潮流系掌控台湾劳工发言权,作为其政治利益交换条件的筹码,这种「挂羊头卖狗肉」的作法,已严重地阻碍台湾工运发展,为了台湾劳动者的长远权益,集体宣布退出劳阵,借此揭穿派系操控的无耻阴谋、以正社会视听,并重建台湾工运的主体性,号召台湾所有劳工群众,从事真正属于劳工阶级的反剥削、反腐败、争平等的劳工运动。不过,这次分裂依然更像是民进党系劳工领袖的内斗,而他们的出走也并未能撼动劳阵在工运领域的霸权。

在这种情况下,劳阵自身也逐渐向民进党的黄色工会蜕变。前文已经提到,劳阵在1993年以后,就转向专心经营国营、公营事业工会。然而,在国营、公营工会至关重要的反私有化斗争之中,劳阵所被民进党的新自由主义国企私有化主张所拖累,无法带领这些工会提出强力的反对主张。

劳工阵线对于这方面的观点,已经在他们1999年的『新国有政策:台湾民营化政策总批判』,张晋芬对于这本书明确的指出:

就具体政策而言,该书一方面主张「暂缓执行」目前的私有化政策,并「解除国营事业部分法律束缚,使国营事业更有效率」的主张;另一方面则是提出规范和制度的建立,以确保市场竞争的公平性和保护消费者的利益。主张透过产业民主的落实、预算和用人法规的松绑、和多角化经营等手段,增强公营事业的竞争力和获利能力。」

也就是,其实劳阵并不反对私有化,他们所要求的只是「产业民主」,即企业内的工会精英成为劳工董事,坐上谈判桌。或许这也就是为什么2000年民进党上台,立法满足了他们的要求(国营公营事业需要有五分之一劳工董事)之后,继续推进民营化时,民进党系的工会几乎全无反抗,就这么坐视着国营、公营事业的工会因私有化而支离破碎。

1998年全产总组建之后,劳工阵线更是逐渐退出历史舞台。劳工阵线与全产总在当年联合举办五一「新社会之梦:五一受雇者圆梦行动游行」,并提出六大诉求:「1.要工作/反失业;2.要团结/反压迫;3.要均富/反财阀;4.要参政/反金权;5.要安全/反职灾;6.要受教/反剥削」。当天有两万多名劳工一同浩浩荡荡走在街头,人力与物力都创下历年行动的最高纪录。

然而,这也是劳工阵线最后的风光。民进党有了全产总之后,就不需要劳工阵线了。1999年11月28日劳阵举行14届第2次会员代表大会,宣布劳阵转型成非营利的「劳工阵线协会」法人组织,未來将是一个理念倡导、议案研究的政策研究机关。结果,劳阵变成了一个民进党专属的劳工政策智库。劳阵自己的干部也承认,自己已经退出工运第一线,变成「被动员」的角色:

劳阵97年98年以后,就办一些比较政策性,包括每年的一些政策性的探讨,98以前也办一些集体性的侑𫒝跟仪式性的活动,我在看待我自已会觉得说,坦白讲,工运团体必须承认,您现在是被动员的……

原因就像他们说的一样:「但是全产总的秘书处被劳阵取得以后,劳阵几乎就应该算是算什么?借壳上市了嘛!所以他劳阵本身就是在萎缩中嘛,意料中呀,我认为劳阵自己也没有想到说,他掌握全产总以后,劳阵自己也会萎缩,但是结构性的因素,因为他人力都已经投下去了嘛,然后整个社会焦点都集中到全产总那里去了,那它原来所有的那些组织性的认定就往全产总移去了,你知道,那他自己反而背空洞化了。我认为劳阵介入全产总成立,自己反而被空洞化。」

那么,拥有更多工人的「全产总」表现又如何呢?这一点,我们且留到下一章介绍。

统独不论、坚决斗争的工委会

郑村棋、夏林清等人本是80年代留美左派海归知识分子,但他们决定蹲点工运现场,逐渐发展出了自己的「工作室」在工运中的人际脉络,特别是与「自主工联」、机场工会联谊会等工会中的基层工会领袖结成同盟,逐渐发展成为工会运动中的一方诸侯。与此同时,不希望被统独蓝绿政党所吸纳的激进工运领袖也因立场的相似性,逐渐与他们靠拢。比如「自主工联」的刘庸就曾说:「工运应该和政党分开,会游说政党制定有利劳工的政策,但不要直接与政党挂钩。」也有人曾回忆道,担任「自主工联」会长的曾茂兴曾在公开场合发表支持燤𧐰的言论,却在回到工会内部后被狂批,指责他不应该以会长身份发表「不当言论」。

1992年,包括女工团结生产线、中正机场工厂联谊会、工联会、劳工阵线、自主工联、基客工会、劳权会在内的七个团体组建「三法一案行动委员会」,并在11月的抗议行动后改名「工人立法行动委员会」(工委会)。由于觉察到自己无法在工委会中获得压倒性地位,民进党系的「劳工阵线」在1993年、劳动党系的「劳权会」在1994年相继退出,此后工委会便成为中间派专属的工运组织。

1993年当时,工委会的领袖郑村棋就发表文章『统独和工人什么关系』,强调「工人不必赶搭统独列车,先壮大自己」。他说:

我們認為工運現階段最重要的任務是壯大台灣工人階級的力量,建立自己的主體,而不是跟著資產階級瞎忙什麽國家認同,或非統即獨的議題!因為,如果照統派的主張,則台灣工運最主要的任務就變成要去保衛「祖國」敞篷車不會「變質」,因為只有敞篷車不走資,台灣工人才能因統一而被解放。至於照獨派的主張,則台灣工運最主要任務,就要變成要全力去改造民進黨成為工人階級政黨,因為只有讓它成為執政的工人政黨,則台灣工人將因台獨而出頭天!

這種兩岸「非統即獨」的二分法不但在運動圈内對許多人帶來壓迫,且造成工運團體之間不能合作,更嚴重的是迷惑了廣大工人群眾與工會幹部的思考,誤導了工運的方向,實在是愚不可及又令人心痛!……對這兩種提法,我們都深不以為然,但我們不會反對有人要為她們的統獨信仰而努力,但我們決不會投入!不投入統獨運動並不等於迴避國家認同,我們關心的是如何有力量去實現屬於工人階級「自己」的社會,而不是在統治階級的「這個」或「那個」國家裡面去選一個!我們根本拒絕在「別人」出的國家認同題目上做選擇,我們這種作法是對目前統獨問題的「否定」而不是「迴避」。只有陷在民族主義情結中的人才會有非統即獨的苦惱。

鄭村棋也提过:「各派所提的各种统一或台独主张,基本上都是为了服务统治阶级的利益。」何方也提过类似的论点:「第一、不统不独,亦即,工人内部决不分统独;第二又统又独,亦即,统独双方谁支持工人,工人就支持谁。」

与此同时,主流媒体『新新闻』曾报道工委会的立场:

「工委会在意识形态上,既排斥劳权会的左统立场,也排斥劳工阵线的左独立场。工委会发言人李易昆强调,国家认同问题,他们看不出和工人的阶级利益有什么样的关联,虽然他们也同意两岸关系是未来思考台湾经济议题所不可避免的,但是他们在内部讨论的场合中(例如读书会),从没有像劳权会和劳阵一样,刻意关注社会主义理论或国家认同方向,工委会所要面对的,是更实际的现实制度问题。如果真要为工委会冠上一个意识型态的框架,李易昆说,他们所主张的是公平、正义的社会主义。」

当然,工委会也曾因这种态度而遭到统独两边的围攻。吴永毅回忆道,1992年9月「自主工联」的刘庸、曾茂兴等工会干部发起「武林大会」,试图将统派的「劳权会」、独派的「劳工阵线」统一到「自主工联」之中。当时第一天就是统独大辩论,但反而是郑村棋等人遭到统独两边的围攻。

在针对政党的态度上,「工委会」也采取「等距外交、等比结盟」的态度,强调劳工利益至上,不愿意与任一政党结盟,但也会与任一政党在立法工作中展开合作。「工委会」的行动纲领甚至强调:「有奶就是娘,先喝再说」。

另一方面,「工委会」也在90年代通过介入历次立法、修法进程,试图不断揭发政党——尤其是民进党的——自私自利的面目,想要让工人看清他们支持的政党在关键时刻如何出卖工人,从而推动阶级意识觉醒。在九十年代李登辉当局推动社会福利立法(特别是全民健保)时,他们也不断监督立法、动员基层、进行街头抗争,乃至于与劳工阵线多次交锋。1994年工委会在秋斗中提出「不修健保、不给选票」的主张,「工委会认为,依附政党,短期内个别工运派系有利,但对长期的阶级运动不利。…以当前各工运团体有限资源,若不与政党适度结盟,很难在政治上发挥影响力。但工运力量也没有小到要依、投靠政党才能存活的地步。」

1996年第一次总统直选前,工委会喊出了这样的口号:

「如果所有候选人都不能让工人命运改变,活出尊严与力量,我们宁可投『以上皆非』!民主选举如果只是在一堆烂苹果中选一个最不烂的,那是『烂民主』,我们根本拒绝!民主政治如果只是资产阶级轮流作庄,而工人永远是输家,这是『假民主』,我们彻对抗!不要『烂民主』,不要『假民主』,我们要自己当家作主!」

对于工委会来说,重要的是清楚「拨开」资产阶级的统独与夺权及攫取利益间所制造出的各式烟幕把「谁的国家」认同与「阶级的依附性」分别对待,通过解离此依附性,夺得工人阶级自主发展的空间,生成具有阶级认同的主体意识。

在工人运动上,90年代的劳工抗争逐渐形成工委会与劳阵两分天下的局面:与劳阵的温和斗争、组织训练方针相比,工委会则以激烈的抗争手段,要唤起工人的阶级意识。与劳阵专注于公营、国营事业的工会不同,工委会选择民营企业的厂场工会发展,因此,中化、台机、台化等以国营事业为主的工会找劳阵帮忙,而新光化纤、长荣重工等民营企业找工委会帮忙,使得劳阵与工委会在协助个案工运抗争上,二者泾渭分明。许多工会团体向外求援时,也很清楚找了劳阵,就不要找工委会;找了工委会,就不必再找劳阵。

另一方面,在街头抗议上,工委会也以他们的「春斗」、「秋斗」而闻名,从早期白布条、幡旗的悲情抗争,发展到后来的各种演唱、搞笑剧,这一点上文已有提及,这里不再赘述。

对于九十年代的不少工人运动参与者来说,或许最让他们惊讶的,当属1998年马英九成为台北市长后,郑村棋接受他的邀约,成为了台北的劳工局长——不过,考虑到郑村棋等人参与的日日春公娼运动,在1998年市长选举中起到了陈水扁落败的关键作用,马英九的邀约也不显得很奇怪。总的来说,郑村棋在八年的劳工局长任上坚持了自己的立场,也一度曾让执政的国民党感到难堪,但还是在任上,以局长的身份帮助工会壮大。2001年郑村棋曾以劳工局长的身份参与工人在劳委会前的抗议,结果遭到时任市议员王世坚等人的抗议。

尽管工委会已经摸索出了正确的路线,但时与势已经渐渐不在他们一边了。1998、1999年当时,参与秋斗的人数都不如预期,担心工运衰落的声音当时已有。事实上,他们也观察到工人运动的动能已经不如过往:

中高龄劳工的就业危机却成为资方压抑工人劳动条件的利器,工会在面对经济不景气的外在因素,与工人内部团结意识消沉的情况下,除了发生像关厂、歇业这类劳动契约终止的冲突,才会有积极的抗争意愿,工运也难以拓展。

在工人运动衰落的当下,大多数工人依然支持民进党,参与民进党的抗议行动,也为民进党投票,将此视作反抗不公不义的方法——而不是通过工运。

工人运动开始十多年之后,它对政坛各方的最重要角色还是提供选票来源。一名民进党立委承认:

很少有政治家真正支持劳工,但所有政治家都关心工人的选票,因为选举竞争非常激烈,工会可以使政治家看起来很丑陋。

工人的支持,即将让民进党坐上他们梦寐以求的位置。然而,这时民进党却不是1986年,那个曾经犹豫着要不要取名叫「社民党」的民进党了。

五、吞噬工运的民选:21世纪初的劳工世界

唉!朋友

我的心就像一片落叶

在春天还没来到之前就已经

腐败了

——莫那能,『落叶』

一路得到大多数自主工运支持的民进党,终于在2000年的大选中侥幸击败国民党、亲民党,让过去钳制工运的国民党体制彻底崩溃。

然而,陈水扁当局很快就让工运领导者看清了民进党敌视劳工、钳制劳工运动的真面目。掌握着自主工运大多数力量的民进党工会领袖对此却有苦难言,只是一味地帮民进党当局保驾护航,他们引以为豪的总工会很快沦为黄色工会。

在蓝绿政党的恶斗下,国家定位、族群矛盾的激化成为政治的焦点,这些问题挤压著社会议题的发言空间,工运的诉求、零星抗争被高度漠视。当国内外观察家都欢呼民主化成功完成时,工人运动却在两党的共同镇压下默不作声。

民进党确实赢了。它不但在选举中获胜,成为足以接连打败国民党的巨无霸政党,还在意识形态的阵地战中获胜了,垄断了人们对1980年代~21世纪初的社会运动历史记忆。在民进党的正确集体记忆之中,不需要工运的存在。

「历史的终结」

正如谢长廷所言:「民进党在建党的第一阶段已经和革命团体做了划分,明确我们不是要革命;第二阶段,我们给民进党的定位为运动政党,在我们执政后第三阶段,其实民进党就是一个议会政党。」民进党的心态已经完全变成「我们就是要执政」,对于左翼社运团体的态度也变成「不要忘记现在是我们执政了」。在21世纪初的「后革命时代」之中,陈水扁当局也顺理成章地全盘继承了新自由主义意识形态与政策,甚至加速推行国营、公营事业新自由主义化。除此以外,放松对资本的管制、不对企业增税、减半征收土地增值税,种种亲商政策也来自于陈水扁当局的手笔。

陈水扁在上台以后唯一的考虑就是如何巩固民进党当局,于是抛弃了竞选时对民间的左翼改革许诺,与大财团、资本力量紧密合作。他凭借着自己的当权优势,积极地寻求大型财团的支持,旨在建构坚固的政商寻租网络,并以此获得了他们大量的政治捐赠,又通过与财团的政策合作巩固了自己的政治权力。陈水扁不但与大型财团的领导人密切接触,化解大资产阶级对民进党「反商情结」的怀疑,还让财团参与到当局运作之中,比如在引进民间人才的掩护下,允许财团将势力伸入主控的金融机构、国营事业和公营机构中。如果说过去的民进党还有一点左翼色彩的话,陈水扁也已经将其抹消了。

一开始当时,陈水扁的民进党还能伪装成亲劳工政党的样子,批准了「全产总」的合法化,而这也成为了自主工会运动的最高峰。「全产总」的民进党工运领袖也发誓要「改善台湾劳动者的生活,促进工作场所的民主。经济平等与社会正义的实现。我们要透过工会的壮大与劳工运动的发展,挑战金权政治,改善台湾社会。」新选举产生的「全产总」理事长黄清贤也强调:「全产总是运动型工会组织,也是永远的反对党」。

与此同时,随着国民党的下台,过去的总工会「全总」也因3月的理监事选举出现矛盾而分崩离析:由于力量下降的国民党协调失败,吴海瑞、侯彩凤(本人就是资本家)两人鹤蚌相争,反而导致自行参选的台铁代表林惠官意外当选,亲林惠官的「台北市总工会」、「国公营事业产业工会」控制了「全总」,侯彩凤落入候补理事,国民党更失去过半监事,历史上第一次丧失对「全总」的控制权。

结果吴海瑞、侯彩凤拥兵自重,相继宣布出走,成立「中华民国联合总工会」(吴)、「中华民国全国劳工联盟总会」(候)。随之「全总」进一步崩溃,原台北市总工会理事长邱保安成立「中华民国全国职业总工会」、原省驾驶员工会联合会理事长张富雄成立「中华民国职业总工会」、原台北市旧货业总工会理事长林祺明成立「中华民国职业工会全国联合总会」,总工会彻底分崩离析。

林惠官本身就是在80年代末的台铁工人运动之中崛起的,不是那种传统的国民党黄色工会官僚。他本人也接受了亲民党的政治酬庸,成为立委,因而当时有很多认为全总可以由此走向自主化的观点。

另一方面,民进党系的工会领袖更纷纷被吸纳进入民进党当局之中,邱义仁成为国安会秘书长,贺端藩成为了劳委会主任秘书,郭吉仁成为了劳保局监理委员会主委、刘进兴成为了行政机构顾问、「全产总」理事长黄清贤成为了总统府顾问,曾茂兴也成为了国策顾问,一时似乎众正盈朝,跟不少左翼人士熟识的陈菊则成为了劳委会主任。难道劳工出头天的日子要来到了吗?

对于各方来说,陈水扁时期的第一场战役就是84工时决战。陈水扁竞选时就支持缩短劳工工时,承诺上台后立即缩短到每周44小时,再在2004年缩短到每周40小时;然而2000年6月,国民党与亲民党却为了政治斗争,提出两周84小时的议案。

民进党当局一见就慌了神,6月13日当晚急忙召集劳委会主任陈菊、全产总理事长黄清贤,内部达成「每周44小时」的共识,然后让工总理事长林坤钟、全总理事长林惠官签署这份文件,这也就是所谓的「613协议」。不过,6月16日立法机构正式讨论「两周84小时」的劳基法修正案时,国民党与亲民党还是通过了这部法律议案,于是民进党的绝大多数立委也强烈欢迎并高呼「劳工万岁」!劳委会主任陈菊也表示「乐见其成」。

然而,资本家已经在这个议题上明确地表达自己的愤怒。于是民进党已经决心在这个问题保卫资本家的权益,竟然让「全产总」理事长黄清贤提出:「将争取行政机构对立法机构提出覆议案,要求尊重原来劳资协商的44小时版本,而非双周84小时」。随后民进党的「府院党九人小组」又在11月决议将工时翻案为每周44小时。经此一事,民进党没有再提及每周40工时的事情。

面对工运界组成的「八四工时大联盟」,自许「运动型工会」的「全产总」故意拒绝在12月10日,与「八四工时大联盟」一起抗议,而较量般地将街头抗议的日子放在12月15日。当天的抗议之中,工人的口号也不是强烈批判民进党当局,而是期待地呼吁「阿扁,阿扁,我要八四」。隔年五月一日「全产总」举办的「全国劳工补破网大游行」,更是让会员喊出「立院别再乱」的口号,要将工时立法失败的责任推给国民党与亲民党。

到2002年,「全产总」更直接放弃五一游行,在『宁静的革命——劳工政策白皮书』中自卖自夸:

全产总成立两年,历经了八四工时案及经发会的洗礼,逐渐站稳脚步后,更感任重道远,在全球化影响及工会改造、工作品质提升已刻不容缓的关头,决定放弃过往大釉緈的方式,以完整的「劳工政策白皮书」取代……

「全产总」在这一时期不断试图争取各种劳工法制,如劳工退休金附加年金、『大量解雇保护法』等等,但都未能如愿推动。原本用来保护劳工的『大量解雇保护法』,反而在陈水扁当局的手中变成了「帮助雇主解雇大量劳工的程序法」;用来推动社会经济资源再分配的劳工福利制度,是「劳工阵线」以来的追求,但陈水扁当局2004年的『劳退新制』与2007年的『国民年金』甚至连支持民进党的学者都看不过去,批评为「大幅缩水」的「穷人互助会」,并没有完成社会再分配。自从陈水扁上台以来,台湾「劳动人权分数」连年倒退。

民进党的劳委会也依然是劳工的阎魔殿。陈水扁的劳委会主任陈菊协助推动一系列亲资方反劳工政策:2001年的经发会上强调「No Work,No Pay」,推动派遣工合法化、女工夜间务工合法化与部分工时制,也决定外劳薪资包括膳宿费;针对中高年劳工,强调「先求有,再求好」。2005年卸任前,陈菊已经完成了一系列新自由主义大业,包括劳动弹性化政策、加速外包化政策、加速国营企业民营化等等,完成了资方的使命。

陈水扁当局可以如此肆无忌惮地推行这些政策,正是因为体制内参政的劳工领袖都是他们的自己人,如此民进党既有倾听劳工声音的进步之名,又不用害怕劳工代表阻拦他们的政策。

在陈水扁当局之下,「全产总」终于得到了自己梦寐以求的劳资政三方协议,只不过「全产总」的代表都是工贼。2001年8月,民进党邀请劳、资、学三方举行为期三天的国家经济发展会议,但工人的代表黄清贤却被「八四工时大联盟」批评太过妥协,简直是「重党意、轻劳意」。郑村棋更直接点名劳工代表黄清贤、白正宪、黄水泉等人是「御用工具」,并愿意与他们公开辩论。

之所以会这样,也是因为民进党已经决定将「全产总」作为自己的御用工会:民进党上台以后,「全产总」就像昔日的「全总」一样,得到民进党当局大力补贴。与此同时,民进党想要将「全产总」作为专属自己的「劳工代表」。2002年1月6日期间,民进党当局举行「全国经济发展会议」,会上有400多名学者,却只有4个劳工代表,「全产总」只由黄清贤一人代表。之后8月24日举行的「经济发展咨询委员会」120席代表之中,劳工代表依然是4人,全产总就占了三人。

的确,「全产总」是由黄清贤等民进党工运领袖控制,他们都曾承认自己对民进党的感情很深,某种意义上他们的党性很强。就以大同工会的白正宪为例,过去白正宪曾经与资方打了八年官司,却在成为「劳动基准咨询委员」、「劳工退休基金监理委员会委员」、「社会福利推动委员会委员」、「经济发展咨询委员会委员」之后,未能严守政策把关责任,在劳工问题上严重失职。

面对陈水扁当局的民营化政策,身为国营企业工会领袖的黄清贤自己就采取不抵抗政策,甚至主动在自己的石油工会为「中油」民营化辩护:

……若外在环境已自由化,而中油不民营化则会限制中油的发展空间,因此不希望中油民营化时程拖延过久,延误了公司转型的契机。

中油的石油工会第一分会是黄清贤经营已久的根据地,但他不惜丧失根据地,也要对民进党忠诚到底。民进党要推行危及国营企业工人的民营化政策时,他不加阻拦,反而在2001年台塑油品上市时,让工会自费在报纸刊登广告,希望消费者不要喜新厌旧,要支持「中油」的产品。

2002年初,石油公司公然要求减少20%年度加班费,会员都希望黄清贤坚决抗争,他却拒绝对抗资方,引爆工会严重内讧,甚至有工人辱骂他是「走资派」。就在2002年5月,石油工会第一分会出现严重分裂,部分工会代表另外组建「团结工联」,对抗工会理事长黄清贤。2004年初,许俊雄更通过与团结工联合作,夺取第一分会控制权,此后他领导的第一分会甚至在2010年公开支持国民党。

丧失根据地的黄清贤这才被迫狼狈下台,2003年没能继续担任「全产总」理事长。在他任内,全产总的不抵抗路线已经引发内部争议,以至于「台铁工会」退出全产总,受到工委会影响的「台北县产总」也一度退出,「台电工会」也一度退出,三年内风雨不断。

吴介民指出:

面对民进党的执政困境,社会运动团体也陷入了某种集体不动员的难堪;以往与民进党关系亲近的社运团体时常被动消极地为新潮流的政策「背书」,这种窘境不时以「发牢骚」的方式,出现在私人对话的场合。

也有一名劳工领袖透露道:「劳工阵线和全产总在民进党下复合。劳工运动追随民进党,在大多数情况下选择与之合作。但当民进党政客未能兑现他们的承诺时,工会没有动员力量来迫使民进党兑现承诺。」

2003年「全产总」理事长第一次改选,结果民进党当局的新潮流系强力介入选举,大力扶植新潮流系的汉翔工会理事长卢天麟,与自主工会推荐的电信工会理事长张緒中竞选。新潮流系居然公然招待工会代表集体住宿阳明山,以此买票绑椿,最终才让卢天麟以三票之差战胜张绪中。

对此,罗美文、颜坤泉、汪立峡在6月17日举行「对全产总的诘难和期待」记者会,他们指出民进党政府上任以來,「抑劳扶资」、「劫贫济富」,造成贫富差距日钜、社会问题丛生,但未见全产总有积极作为。而且,全产总已变成民进党政府劳工政策的橡皮图章,不断地为民进党政府藩动的劳工政策背书,已经背弃当年自主工会为劳工权益打拼的理想形象,希望给予全产总清新空间。

卢天麟也发表当选感言,假惺惺地宣称要让「全产总」成为「真正自主的总工会」,任内「绝不担任政党职务」。结果,2004年大选当时,理事长卢天麟、副理事长钟孔炤却公开替陈水扁站台、拉票,常务理事张绪中为此在理事会提案要求理事长等干部,未经会员代表及理事长决议,不得以全产总名义支持特定党候选人。然而,卢、钟依旧我行我素,照样活跃在民进党拉票场合之中。2004年6月24日「全产总」第二次会员代表大会上,张绪中等人要求卢天麟公开宣布退出政党活动,卢天麟不愿表态。对此张绪中要求大会表决,卢天麟随即率众退席,故意造成大会流会。不久,卢天麟就成为了民进党的不分区立委候选人。

事实上,到2004年大选前,岛内工运已经失去活力。「全产总」过去痛骂「全总」是国民党的「花瓶」、劳委会的「传声筒」,是无用的「阉鸡」,但如今却沦为了劳委会主任陈菊的玩偶。「掌握的行政资源让民进党一方面可以对不同政治光谱的工会运动团体加以分化,一方面对原本亲国民党的总工会系统工会头人招降纳叛,进行两手统治」。

「全产总」如此,民进党系统以外的工会也或是堕落,或遭到民进党的铁拳打压。林惠官曾经在1991年当选台铁工会理事长后,以给人「不要死、敢冲」的姿态改革台铁工会,要「终结阉鸡工会、工人自主」。然而,2000年成为全总理事长之后,林惠官更多的还是一个蓝营政客,而非工人领袖:在『大量解雇保护法』、『劳工退休金条例』等问题上,他的表现都相当温和、妥协。林一度招募劳动党系统的王娟萍担任副秘书长,却不欢而散。

另一方面,民进党也不介意使用铁拳,打压坚决抵抗的工会。2002年「八二七反健保双涨游行」当时,工人几次冲撞行政机构大门,结果行政机构将台北县产总王醒之、劳权会政策召集人唐曙等人移送法办,王醒之被判55天。11月20日,全总、工委会、台铁工会等十余个劳工团体因此在立法机构举行记者会,批评民进党制造「绿色恐怖」。

2003年~2004年期间,民进党当局尝试修改劳动三法,也被评价为是「工会戒严法」。2004年6月10日立法机构安排审查劳动三法,工人再度到立法机构陈情抗议,批评民进党管制工会发展,比国民党时期还严苛。汪立峡也批评说:

民进党当局透过工会法及劳资争议法的修改,强势干预老公的团结权及争议权,意图陷劳工于万劫不复之深渊,更可恶的是明明是要破坏要控制,却又挂着『工会组织自由化、工会会务自主化、工会运作民主化』的羊头,弱化工会实力。

令人悲哀的是,这些劳动三法修正案还都是「全产总」大力介入其中,支持修改的。「全总」、「教师会」、「电信工会」等工会多次在立法机构前陈情,「全产总」却在2004年6月7日,立法机构审议劳动三法前夕,发表「落实劳工团结权——全产总要求尽速通过劳动三法」新闻稿,怪不得工委会指责「全产总」已经变成了民进党的样板工会。

在陈水扁当局的新自由主义政策下,岛内失业率越发严重,失业人数不断翻倍。对此,「工委会」在2002年发起「活不起!真贫穷」大游行,一一检视执政党的财经、社福、劳工、教育等政策后,从阶级利益分配不公的角度批判民进党的施政,同时定性其上台前高唱的「新中间路线」其实是服膺于新自由主义的资本优先、政府退位、市场至上。

然而,在11月10日工委会「秋斗」当天早上,民进党籍立委李明宪、廖本烟、李镇楠却在台大校友馆召开记者会,指责秋斗是「国共合作、斗臭台湾」,是马英九市府、旧特务势力、敞篷车同路人三方合作,通过大力炒作来抹黑工委会。

其实,陈水扁可以不断推行反劳工的政策,正是因为他可以通过玩弄族群民粹主义,通过族群民粹主义不断制造政治冲突,从而再生产支撑陈水扁当局的民粹主义运动,来获取劳工阶层的支持。在2000~2008年激烈的蓝绿交锋背后,是岛内工人阶级的失声。

正如工委会人士所哀叹的一样,2000年政党轮替后,社会运动快速萎缩,政客不断操弄夺权、压制底层人民,全社会的主要矛盾似乎只剩下族群矛盾。由国族认同所衍生的统独议题,成为政治动员的重心,成为社会运动的「黑洞」,运动团体不仅无力动弹,甚至被吸卷进去消解得无声无息。

不是失望,而是绝望

这种扭曲的现状,最终造就了方来进这样的人:他本是台南县产业总工会的领袖,也担任劳工阵线的领袖。然而,他却在担任高雄市劳工局长时,与高雄捷运公司官商勾结,让捷运公司给泰国外劳提供奴隶待遇、集中营住宿,「住劣屋吃烂菜、电击棒打人」,极其残酷的剥削最终造成外劳发起长达17小时的暴动,导致「高雄捷运外劳弊案」事发。事后方来进辞职,被地检署判刑五年。

民进党系的工人领袖,也对这种状况赤裸裸地表达了自己的苦恼。曾茂兴就表示,他对民进党「不是失望,而是绝望」。他还说过:

阿扁要陈菊担任劳委会主委,我就知道不是真心关心劳工,因为陈菊是社运出身的,不是工运界出身。我举个例子,如果民进党没执政,黄清贤如果不是国策顾问、不是新潮流的死忠党员,上街头绝对不是这么软趴趴。说到林惠官,国民党执政时代我没見过他上过街头;至于侯彩凤,根本是老板娘,当不分区立委又能怎么样。我早就看出來,劳工早已被政党利用了。④

④:其他工运领袖的访谈(2003年)如下:

政治立場的確會干擾工運發展。比如說,全產總的領導階層,往往優先考慮的是如何維繫扁政權繼續存在,這時候所有涉及工人階級利益,在護扁的前提下變成了次要。這是非常嚴重的事,過去勞工界批判全總是國民黨的卸用工會,現在的全產總也沒有兩樣,赤裸裸地讓人一眼就看得出來。政黨利用各種關係把你工運領袖困住、抓住,工運領袖很難擺脫政黨利誘、或某種壓力、某一種說項, 這是影響燤灣工運發展的很重要因素。

——汪立峡

「工運對政治影響很小,政治反而影響工運較多,工會往往被迫必需靠邊,否則就很難面對各方壓力。」

——白正憲

「這個問題要回歸到燤灣的政經背景。早期工運領袖,著力於政治上的改革,長期與各政黨合作、互動,使得整個勞工運動也被政黨瓜分,工運領袖無論加入政黨與否,都會對政黨心有所衷;第二點,燤灣存在的統獨意識糾葛,造成各工會團體間的鬥爭,減弱工會領袖的凝聚力,在國家認同的矛盾沒有解決前,短期內很難有階級政黨發展空間。」

——黃清賢

「族群問題對勞工運動產生嚴重影響,很難整合,工運一旦以統獨思考,很容易就和政治掛勾。國家認同沒有解決,工運就會出問題。」

——郭吉仁

「事實上,統、獨問題是政治人物為了政治利益搞出來的,不是為了弱勢勞工,政黨和勞工團體接觸,大都是利用勞工團體,不是真正關心勞工。更可悲的是,許多勞工領袖為了自身利益,往往甘願做政黨的附屬或次級團體,造成政黨予取予求。」

——劉渤

「林惠官和黃清賢都有政治和現實利益。林惠官如果僅是全總理事長,階級立場就會相當突出,因為只有和勞工兄弟站在一起才有成就感,但有了親民黨不分區立委,立委位子的比重就會大上許多。 同樣地,黃清賢也有類似困擾,全產總理事長的位子,可以做很多事,卻去接受總統府顧問。」

——汪立峽

「工运走上仕途,不是工人的政治实践。如果以他们的位置來定位,說不定他们不承认自己是工人。我举几个例子,像早期国民党的葛雨琴、李友吉,现在的候彩凤,民进党的邱义仁、劉进与、陈菊、郭吉仁、赖劲麟、李文忠,亲民党的林惠官,他们在工人政治实践上,实践了什么?」

——林子文

「過去,國民黨利用政治酬傭收買工會領袖,現在各政黨仍採取這種手段,如果工會領袖不能拋開一己之私,燤灣工會仍難有明天, 且會愈走愈下波,尤其是工會領袖為了爭取政黨酬傭,往往相互惡鬥,這種結果,對內造成工會的內訌,對外讓政黨更無視工會的存在。」

——羅美文

「在國外,工運領袖拒絕政治酬庸,政黨反而要看工會領袖臉色。 幾年前,日本工會領袖來台參訪,問到全總理事長也是政黨不分區民代 時,直說『把自己做小了』。因為政黨意識與勞工立場相違背時,除非去職否則只有取黨意棄勞工。再加上,工運領袖身兼數職,又如何全心放在勞工身上?」

——邱清暉

不过,曾茂兴也跟其他劳工领袖一样渴望从政,以至于在2004年接受了陈水扁的邀约,成为了陈水扁当局的国策顾问,甚至还公开支持吴淑珍为其子陈致中购买豪车,被嘲讽「晚节不保」。

新潮流系控制工会的核心人物简锡堦,在卸任立委后,与民进党渐行渐远,终于在2004年大选前组建「泛紫联盟」,希望由此撑开左右界限。简锡堦沉痛坦白,国民党、民进党都是一丘之貉,执政是以资本主义竞争逻辑为根本;新潮流系已经沦为保皇党,对工农阶级「冷血政策」,以至于他不得不割袍断义。

民进党的治国理念,是以建立一个独立的台湾国为最终目标,对于左右的意识型态的中心思想可说毫无共识,甚至说是一无所知。所以政党间是以「统、独」作为「区隔」,也难怪在选举时会以操作族群议题为竞选策略,以分化族群和谐作为获取选票的手段。

然而,他想要组建的「泛紫联盟」大部分成员还是民进党旗下的社运团体,而「泛紫联盟」本身在2004年大选后也几乎不再活动。

在2004年大选前,工委会的赖香伶等人深感民进党有意识的混用「反威权、反外来政权、反殖民统治、反共、反大中华」等文化论述,吸纳着大量的知识菁英投入其民族主义的「台湾人意识」建国运动中,有效的截夺了自解严前反威权、反压迫的社会民主运动诠释权,自主工运亦在此强大的文化论述中逐渐边缘化。

于是,他们决定发起百万废票运动。赖香伶就说:

最让我难以理解的是明明蓝绿政党都在操弄族群议题,为夺权私利制造人民之间的分裂,社运界及弱势者的声音、诉求在政治上完全被漠视,为何还有这么多人支持他们?

……

电视上民进党使用「二二八」的政治悲剧为其夺权服务、失去政权的国亲联盟把农民/劳工当竞选道具,大开记者会,但在掌握国会多数的实力中还是与财团一家亲、牺牲劳工权益,我做为阶级政治的运动者,对两党排山倒海的政治操弄束手无策,「废票」是我唯一可以制衡政客的工具……

尽管蓝绿两大工会的领袖都没有响应他们的运动,但最终,工委会得到了33万多张废票。这个票数当然足以左右这次大选的胜负,后来也成为不少人怀疑「马英九主导废票运动」的来源,但如今已经几乎没有人知道这段故事背后的阶级悲愤之情。

经过陈水扁的灾难八年,社会运动都已经有了「不要蓝绿」的常识。然而,代价却是社会运动普遍消沉、停滞不前,仿佛回到二十多年前的原点。民进党的灾难其实早已浮现,1996年核四覆议案后,有一个评论家问道:「这是一个没有政治或社会运动的时代?」当时在民进党任职的陈文茜更大胆宣称,党外与社运是八十年代的产物,但「所有这些浪漫的情怀到了90年代以后就逐一仆倒,反对力量就剩民进党这股力量而已」。

2000年代「全产总」的内乱接连不断,最终反对现状路线的一派——包括高雄、台南、新竹、桃园等地产业总工会,与电信工会、自主工联等——在2007年五一节退出「全产总」,成立「团结工联」,尝试让工运恢复左翼的战斗性。「团结工联」为了不被建制化,故意不设立秘书处,也拒绝寻求得到官方承认为总工会。

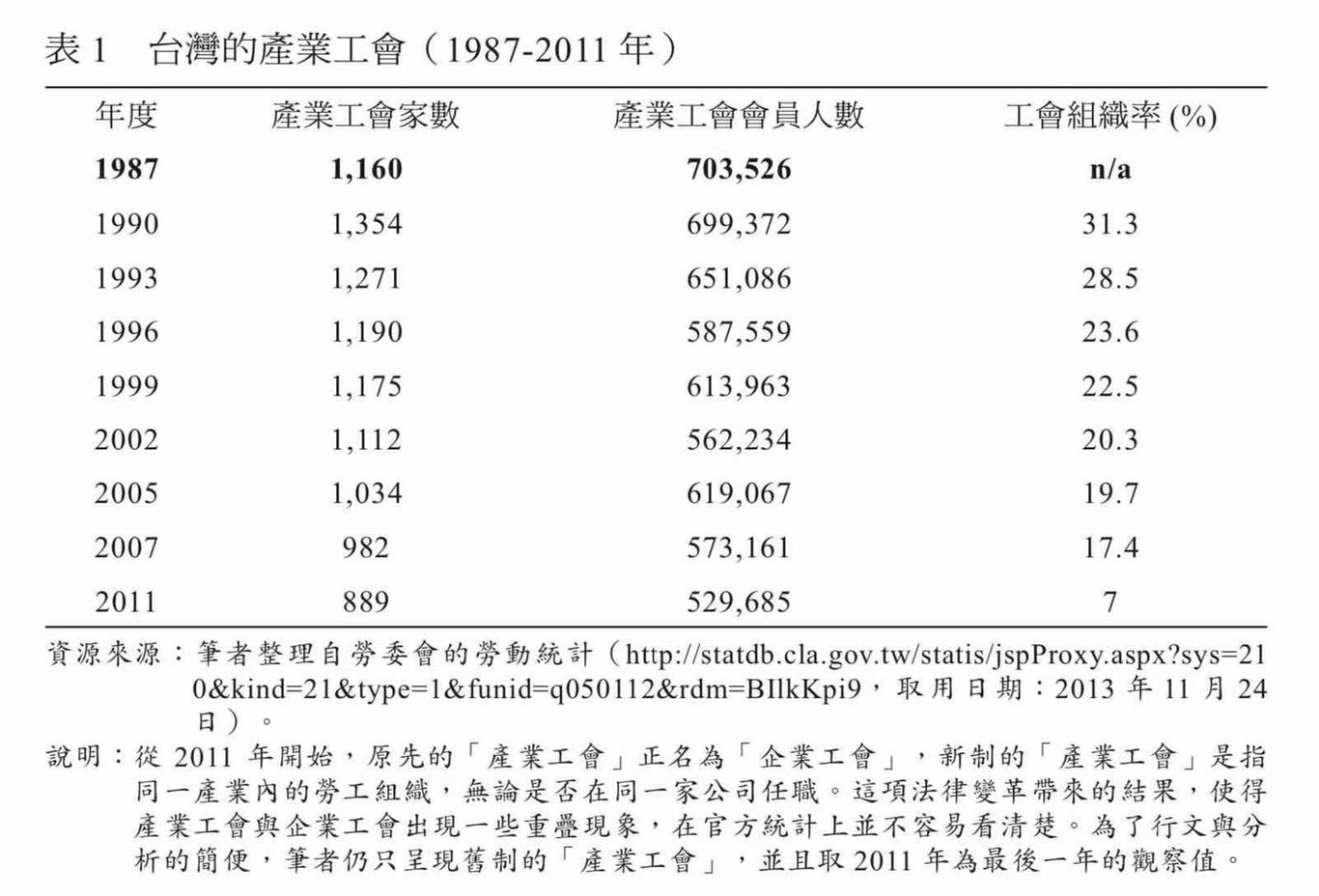

然而,此时已为时已晚。正如社会研究季刊指出的那样,这一时期:「对应着政治自由化和民主化而兴起的各种社会运动,在激情地对抗过威权政体后,却逐渐失去方向和活力」。早在90年代工运人士在全岛串联建立工会时,就发现因为工厂停工、生产线外移,许多产业工会早已名存实亡。到2000年代,自主工运已经呈现出停滞不前的状态,产业工会的组织情况一直下滑。产业工会数一度在1990年达到1354个的最高潮,随后逐年下滑,到2005年,产业工会只剩下1027个,甚至比1987年——解严的那一年——还要低。到2012年,登记在案的产业工会只剩892间,会员人数也已经下降到53万人。

依然是非国民党系最大工会的「全产总」本身几经分裂,越发衰退。2000年~2013年之间,它的会员人数从28万下降到22万。除了一直没有加入全产总的「桃园市产业总工会」等少数工会依然保有战斗性以外,大多数工会已经沦为体制内黄色工会。2016年华航罢工之中,产业工会就是站在资方一边的,反而罢工者需要自行组建新工会。

民营企业领域的工会运动到2000年时已经陷入强弩之末的境地,自发性的罢工越来越少,存活下来的工会也以小心谨慎的态度与雇主互动,他们有关劳资抗争的演戏越来越多,打倒资本家的战术却越来越少。其原因正是,解严后诞生的民营企业工会大多集中于劳动密集型产业、各种制造业与重工业,然而随着后工业化的经济转型,经济体制的重建也就快速抵消了政治机会为工人运动提供的激进动能。在产业转型之下,过去的工会主力丧失了自己的人员基础。

90年代当时,工会已经出现这样的处境:

工会想要去动员人的活动实际上会有一些困难,也不晓得是大家冷漠了呢?还是每个工厂都在减人,像我们一千多人减到现在七百多个人,反正这几年动员起来蛮不容易的,大家总认为我现在有个工作做顾饭碗就好了,就参与团体这部分热情不再了,所以这东西当然工会干部会了解,尤其像我们这种每年必到的工会干部,我们都很清楚,但是动员起来就是不易很困难的。

要让新崛起的服务业筹组工会,却越来越困难。新兴的电子高科技产业本来可以是工会的新阵地,然而弹性化的劳动控制、股票分红制度的分割,却让工会组织者难以打入。一直到2005年,第一家电子产业工会(南亚电路)才正式成立;2011年,成功筹组第一个跨厂场的电子电机讯息产业工会。但即使是官方认可的正式组织,工会仍无法进行劳资协商,也无法申请劳动巡查。到2013年,电子电机讯息产业工会还是只有110位会员,这让工会祖织者相当感慨,「心情好的时候一起来游行,就从这个角度来说,我们又很像慈济,大家做点功德为了台湾劳工好。」一直到现在,「科技园区零工会」依然是难以打破的神话。

注:慈济,即财团法人中华民国佛教慈济慈善事业基金会,简称慈济基金会,佛教系慈善基金会团体。

1990年代民营企业工会抗争动能几乎消失殆尽之余,拥有稳健组织基础的国营事业工会「俨然成了支撑劳工运动的主力部队」。然而在陈水扁当局的新自由主义民营化政策,与民进党系工会的不抵抗政策下,劳工人人自危,担心自己的饭碗不保,纷纷大难临头各自飞,基层劳工的抗争行动也就陷入瓦解的境地。

当时的国营工会处境,可以从石油工会的内部哀叹略见分晓:

工会到底怎么了?会员一团雾水、不满、质疑此起彼落……团体内部因路线竞争一再恶性分裂,选票成为内斗筹码,职务反成为打压异已工具;劳劳相争,会员权益打半折,遑论工作权了,可预见的未来,工会人气溃散在基层反应已是不争事实,恨铁不成钢就清楚写在会员脸上。

过去石油工会的会刊每期都有「劳阵」的捐款广告,但从2003年开始,却变成了某个专门负责「劳资中介」的基金会的广告。

除此以外,在台湾越发扩大的外籍劳工群体,与兼职打工的学生、家庭主妇、失业者,也长期保持了自己不被工会吸纳的边缘弱势角色,而他们的数量却不断上升。2013年为止,台湾已经有49万外劳,只比参加产业工会的本地工人略少一点。不过,「全产总」并不关心他们的待遇。

到2011年,台湾工会组织率只有7%;全岛只有98份团体契约。似乎正如学者总结的一样,台湾的劳工团结在大部分时期是呈现一种支离破碎的状态 ,只有在少数特殊的条件配合下,才会出现如昙花一现般,短暂而间歇的阶级抗争。

陈政亮曾在2005年指责,「全产总」过度相信「谈判桌的策略」,背离了传统基层的抗争路线,结果一再而再地丧失了发动工潮的机会,无法迫使资方做出实质性的让步。正因如此,自主工运陷入了停滞的陷阱之中。

21世纪初,似乎成为了最后的命运节点。尽管此后每年依然有工人运动不断爆发,不少工运团体也不时走上街头进行抗争,甚至2012~2014年出现过「全国关厂工人连线」激进抗争的复活,2017年也有劳基法的抗争;但是,工运自己本身都完全边缘化,甚至在大部分时间成为社会运动「边缘的边缘」,这似乎成为了难以改变的现实。

假如台湾劳工采取更具激进性的斗争策略,是否历史会不同于现在?但是,历史是没有if的。

尾声 你们这些踩着工人血肉上去的人

在2008年7月去世的林长昇,曾经有过一段这样的回忆:

「开台北分部会员大会那天,包括邱义仁等新潮流大老都跑来了,两方票数相当,可是简锡阶硬要表决。当时的劳阵副主席,也就是前统联客运工会理事长余世昌气得翻桌,所有的人开始喧闱、推挤……。我还记得我跳上桌子,大喊:你们这些踏着工人血肉上去的人……!!!顿时,全场鸦雀无声,宇宙的时间似乎就停在那一秒。」

真正相信左独路线的林长昇,1994年在新潮流系清洗中兴法商系成员时,一并被赶出了「劳工阵线」。1997年台塑工会联谊会准备利用股东大会的时机进行「年终奖金抗争」的戏码,工会客客气气地谈了一些提高员工分红的诉求,王永庆三言两语就把他们打发走了。这时林长昇却跳出来,指责王永庆,大骂他是剥削工人的资本家。等他骂完之后,王永庆即指示几个身强力壮的保安将他拖出去一顿痛打,这时没有一个工会干部出来阻拦。

工会如此,离开工会抗争的人也如此。现任「劳动部长」何佩珊曾在大学时投入到安强、十全美工运之中,不但休学,还遭到判刑。她也一度属于劳动党,属于「民学联」的系统,「民学联」也是当时主张社会主义、反对民进党式自由主义的学生组织。然而1992年立法机构集体改选,民进党需要招一批国会助理时,「民学联」的学生就纷纷抛弃运动现场,成为了民进党议员的助理,何佩珊则成为了柯建铭的亲信,一路终于得到今天的位置。工会并不期待她能干什么,因为她在2018年劳基法改恶时,就曾大力表态支持。

主张不蓝不绿、不统不独的工委会路线,最终养出了赖香伶这样能言善辩的发言人。然而随着运动陷入低潮,工委会也在2013~2015年被迫面临要不要改组为政党的问题,最终他们也因此而陷入分裂。正当工委会内斗之时,赖香伶在2014年投靠了柯文哲的民众党,做上了她师父曾经的位置:台北市劳工局长。她虽然一度顺风顺水,做上了立委的位置——这是工委会系统多次选举而不得的,却还是逐渐在民众党内失势、边缘化。对于过去的她来说,桃园是具有特殊意义的地方,这里的客家族群象征着一种不为蓝绿族群对抗所容的边缘性,这种边缘性可以与无产阶级并列。然而,现在的她既然被抛弃在桃园,也只能像其他政客一样卖弄自己客家人的身份,融入过去所批判的民主体制。

2003年,白正宪曾经在接受采访时说:

有乐观部分、也有悲观部分。乐观的是,我觉得台湾成立阶级政党是早晚的事。过去国民党太爛

烂,民进党随便拿个诉求就可以取得人民的信任,现在民进党执政了,慢慢劳工会体认到他只是比国民党较不烂罢了,并不能代表弱势者声音,因此阶级政党是迟早的事。

悲观是投入工运的人太少了,想想全台六、七百万受雇者,才有几十个专职工运者,怎能搞得起工运。但乐观看,投入这么少人,也能搞出一些局面。时势造英雄,英雄造时势,台湾勞工没有英雄可以造时势,只有等待时势的来临。

时势还是没有来临,台湾至今没有一个阶级政党,连一个左翼政党都没有。不仅如此,就连这段记忆本身也被民进党主导的意识形态世界所吃的干干净净,只留下民进党高明的歌功颂德长廊。

回首过去,这段历史其实是「处身于1990年代及其后的『后革命时代』,大环境已全然被『资本主义』所包围的情势下,一群怀抱著社会主义理念的工运分子,在台湾通过组织纪律的团体生活,试图扭转乾坤推进阶级运动。」

他们的失败固然让人挥泪,但这段历史最不需要的就是因此陷入「自溺式的悔恨和犬儒地将实践全盘否定」,恰恰是这种思考造就了无数个背叛工人而投入「现实」政治的工运头人。

斗争并没有结束。工委会所总结出来的宝贵运动经验,依然值得我们参考。在运动的现场,劳动党与工委会,以及更多的工运组织,依然有人无悔无怨地在工运现场继续着冗长而出路不明的蹲点生活,随时准备着下一次的运动爆发。忍耐寂寞、接受重复的事务工作,面对弱势者生命中的无奈与纠缠,是一切左翼运动陷入低潮中的必需品。

乌马尔·赛义德曾经说过:

在印尼死去的共产党员是不会被超度的,他们生前受尽迫害,死后也被文化世俗的锁链所捆绑,成为了他们被屠杀地的冤魂恶灵,成为了民俗恐怖故事的大反派,巫师和神婆们用尽一切方法来驱散他们的怨念,但是继续他们的斗争才是唯一一个让他们安息的方法。

放在台湾……以及更多地方,这句话也是适用的。

参考文献:

『左工二流誌——組織生活的出櫃書寫』(吴永毅)

『秋鬥——台灣勞工運動的儀式性集體行動』(林子文)

『工人開基祖——台灣勞工研究二十年掠影』(陳信行編)

『支離破碎的團結:戰後煉油廠與糖廠的勞工』(何明修)

『民王化時期的國家與工運』(郭國文)

『個別勞工利益與工會集體行動的辯證:以華隆頭分廠的個案為例』(柳婉玲、劉梅君)

『解除克勞塞維茲的魔咒: 分析當前社會改革運動的困境』(吳介民)

『《勞動者》雜誌與台灣現代勞工運動的發展(1984-2015)』(許凱婷)

『走自己的路!一條台灣左翼工運路徑的回看』(賴香伶)

「『勞動人權』年年退步的背後:政治經濟學批判的分析」(劉梅君)

『70與80年代台灣的勞工運動與環境運動』(何明修)

『體制化及其不滿——二十年來的台灣勞工運動』(何明修)

『介於抗爭與協商:勞工運動在台灣的經濟社會學意涵』(何明修)

『台灣勞工運動的突圍與創進』(孫友聯)

『工厂内的阶级团结:连结石化工人的工作現場與集體行動』(何明修)

『沒有階級認同的勞工運動:台灣的自主工會與兄弟義氣的極限』(何明修)

『激進1949:白色恐怖郵電案紀實』(陳柏謙)

『舊台共與省工委在戰後組織工人運動中的承繼與開展初探』(陳柏謙)

『政治民王化與環境運動的制度化(1993~1999)』(何明修)

『民王化轉型中的國家與民間社會:以台灣分環境運動為例(1986~1998)』(何明修)

『台灣工運領袖類型分析』(徐國淦)

Militants or partisans : labor unions and democratic politics in Korea and Taiwan (Yoonkyung Lee.)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!