荷兰政府又倒了:一个“小国”的移民大麻烦

又来了。6月3日,荷兰政府再次因为移民问题垮台,距离上一次因为同样原因倒台才不到两年。这一次,是那个金发飞扬、言辞激烈的极右翼政客海尔特·维尔德斯(Geert Wilders)拍桌子走人。他所领导的自由党(PVV)退出了成立仅11个月的右翼联合政府,理由是其他三个政党——自由民主人民党(VVD)、农民公民运动党(BBB)和新社会契约党(NSC)拒绝支持他提出的“史上最严移民政策”。

问题是,荷兰到底发生了什么?为什么一个传统上以宽容著称的国家,会因为移民问题搞得政府接连倒台,连基本的治理都维持不下去?

如果你以为这只是关于难民营人满为患的故事,那就太简单了。荷兰正在经历的,是一场更复杂的身份危机——如何在保持开放繁荣的同时,平衡日益紧张的社会资源与政治压力。

威尔德斯的十点“大杀器”

让我们先从直接导火索说起。威尔德斯这次发飙,是因为他那个激进的十点移民计划没人买账。这份计划读起来像是从某个极右翼论坛复制粘贴的:完全停止庇护申请、暂停难民家庭团聚、驱逐所有叙利亚申请,以及在边境部署军队。这些提议不仅违反了欧洲人权法和联合国难民公约,更暴露出荷兰政治精英对移民问题认知的巨大分歧。

听起来很吓人对吧?但数据告诉我们一个不太一样的故事。2024年荷兰共收到32,175份庇护申请,相比2023年的38,377份实际有所下降。按人口比例计算,荷兰的庇护申请数量与欧盟平均水平相当,甚至低于德国、奥地利等十个欧洲国家。

那为什么威尔德斯还能把“难民危机”这个词喊得震天响?因为真正的问题不在数字,而在于接收系统的严重超负荷。在 Ter Apel 这个主要的难民接收中心,场面确实很糟糕。申请者经常被迫睡在临时建筑的地板上,有些人等待审批的时间超过了法定的21个月上限。截至2025年2月,超过50,000个庇护案件积压未决。监察部门的报告毫不客气:这地方的"安全和生活质量仍然很差"。这种人道主义危机为威尔德斯等政客提供了政治操作的空间,将系统性的管理问题包装成了移民数量的"失控"。

威尔德斯很聪明,他把管理不善包装成了人数失控,把系统性问题简化成了一个简单的解决方案:把人都赶走就行了。

高技能移民的政治困境:30% ruling与融入难题

威尔德针对的并不只是难民,甚至为荷兰经济做出重要贡献的高技能移民也成为被针对的对象。

在讨论高技能移民群体,有一个经常被忽视但争议巨大的政策:30% ruling。这项1952年开始实施的税收减免政策,允许符合条件的外国雇员将30%的收入免税,并享受其他税收优惠。政策的初衷是吸引国际人才,弥补荷兰在某些高技能领域的人才短缺。现实中,30% ruling的受益者往往是荷兰最需要的人才,平均年薪超过10万欧元,在ASML、飞利浦、壳牌等荷兰支柱企业工作,为国家创造了远超税收减免的经济价值。

而现在,这项政策正在成为政治博弈的新战场。威尔德斯等右翼政客抓住了这个把柄。在他们的叙述中,30% ruling成了"不公平的特权":外国人享受税收优惠,而辛苦工作的荷兰人却要承担全额税负。这种对比在经济压力加大的背景下特别有杀伤力。2023年,政府已经决定将减免期限从8年缩短到5年,并提高了薪资门槛,但反对声音仍然很大。2024年底,政府宣布从2027年起减免额度将从30%降低到27%。

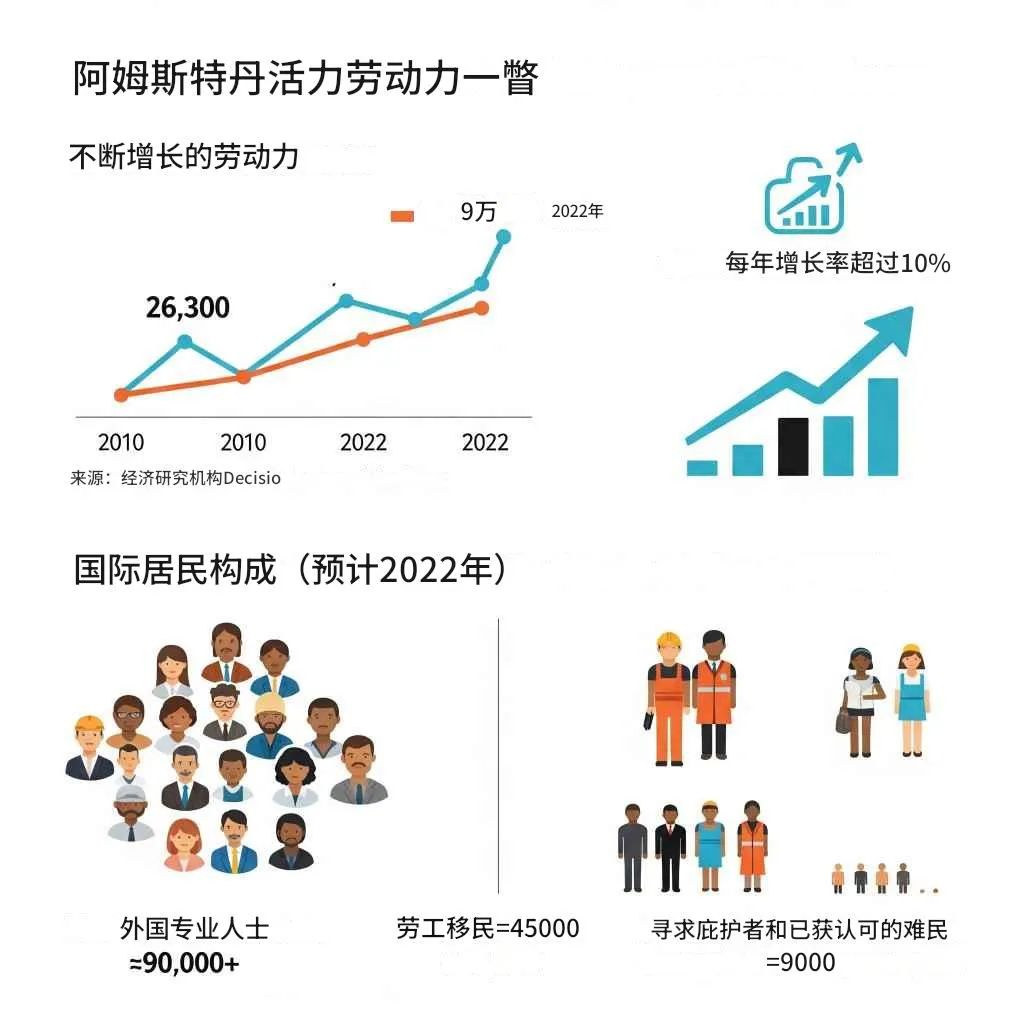

与在经济上较成功的这一群体有关的另一争议是所谓的“融入”问题。以荷兰的首都阿姆斯特丹为例,据经济研究机构Decisio统计,2022年有超过9万名外国专业人士,而2010年只有2.63万。这个数字每年仍在以超过10%的速度增长。外国专业人士现在的数量估计是劳工移民的两倍,大约是寻求庇护者和获得认可难民的十倍。这个群体的存在对住房、语言使用和社会的动态都产生了影响。

面对这种政治压力,阿姆斯特丹市政府推出了一个雄心勃勃的解决方案:强制性融入课程。这项由工党(PvdA)领袖莉安·海因休斯(Lian Heinhuis)提出的提案,要求外国专业人士参加涵盖荷兰语、文化习俗以及医疗、交通法规和公共服务基本信息的课程。

但现实很骨感。这些融入课程的效果甚微,参与度不高,即使参加了也很难看到明显的融入效果。问题在哪?首先是语言本身的难度——荷兰语对大多数外国人来说确实不好学。更深层的问题是,这种融入政策暴露了荷兰社会的内在矛盾。一方面,荷兰积极招募国际人才和学生,享受他们带来的经济利益;另一方面,又要求他们放弃自己的语言和文化特征,变成"荷兰人"。这种同化主义的思路在多元文化时代显得有些过时。

结果就是,政策执行起来阻力重重。国际居民抱怨课程内容枯燥、时间冲突,雇主担心影响员工工作效率,甚至一些荷兰本地人也质疑这种强制性融入的必要性。政策制定者的善意被现实的复杂性稀释了。

国际学生:意想不到的"罪魁祸首"

而这还不是问题的全部。真正让这个国家头疼的,是另一群人:国际学生。

荷兰大学这些年简直成了吸金机器。作为"欧洲衡水",荷兰高等教育以其英语授课、相对低廉的学费和优质的教学质量吸引了大量国际学生。据统计,2024年荷兰有超过12.2万名国际学生,比去年增加1万名,创下历史新高。这一数字比2008年增长了96%,每年增长约10%。

这种教育国际化原本被视为荷兰的成功故事。国际学生不仅带来了可观的经济收入,还为荷兰提供了急需的高技能人才。数据显示,2017年毕业的国际学生中有40%在毕业一年后仍居住在荷兰,到2022年这一比例上升至57%。这些留荷的国际学生平均收入甚至高于本土学生,在工程技术等荷兰急需的领域发挥着重要作用。

然而,教育国际化的成功却带来了始料未及的住房危机。荷兰的大学不提供宿舍,国际学生必须在竞争激烈的私人租赁市场寻找住房。想象一下:每年有几万国际学生涌入阿姆斯特丹、鹿特丹这些本来房子就不够的城市,去跟本地学生和年轻人抢那可怜的租房资源。目前荷兰缺少近27,000个学生床位,预计到2029-2030学年这一缺口将扩大至45,000套。在阿姆斯特丹,学生通过ROOM.nl等平台平均需要等待2.5-3年才能获得学生住房。格罗宁根甚至建立过帐篷营地供学生临时居住,一晚上收费12.5欧元。格罗宁根大学甚至要求员工在家中为学生提供备用房间。

结果可想而知。原本的教育出口成功故事变成了社会问题。本地家庭抱怨外国学生抢了他们孩子的房子,国际学生抱怨遭受歧视和剥削。这种局面为反移民情绪提供了具体的抓手。租房网站上到处都是"不要国际学生"、"只要荷兰人"这样带有明显歧视色彩的广告。2021年的调查显示,57%的国际学生在寻找住房时遭遇"不接受国际学生"的拒绝。

面对危机,荷兰政府和大学不得不急刹车。2024年,荷兰大学协会宣布不再开发新的英语学士学位课程,将部分现有课程转为荷兰语授课,并对国际学生实施招生配额。这种从积极招募到主动限制的政策转变,这个180度大转弯说明了什么?说明荷兰在教育国际化这条路上走得太快,根本没考虑好基础设施能不能跟上。

全民住房焦虑

学生住房只是荷兰整体住房危机的冰山一角。整个荷兰都在为找房子发愁。

数字很残酷:根据政府委托的研究,2023年荷兰缺39万套房子,比前年又多了7.5万套。按照这个趋势,到2027年缺口会达到45万套。这相当于什么概念?大概是整个荷兰住房存量的5%。在海牙、阿姆斯特丹、乌得勒支等主要城市,住房短缺率预计将超过7%。

房价当然是一路飞涨。2024年涨了8.77%,2025年4月这一涨幅加速至10.23%。荷兰央行预测2025年房价将继续上涨7.5%。对于想买第一套房的年轻人来说,市场已经变成了不可能完成的任务。更要命的是,买房和租房的负担差距在扩大:有房贷的人住房成本占收入比例从2010年的15-24%下降到2020年的12-15%,租房的人却越来越吃不消,负担从14-32%恶化到17-36%,

政府的雄心壮志是到2030年建90万套新房,但现实很骨感。2024年只完成了6.9万套,还比前年少了6%。为什么建不动?利率高、材料贵、工人短缺,加上荷兰复杂得要命的环保法规和审批程序。氮排放的限制让很多建设项目停摆,地方政府在土地供应上的保守态度也加剧了供应瓶颈。

这种住房供需严重失衡为反移民政治提供了肥沃的土壤。当本地人为房子焦虑时,看到国际学生、难民、外来务工人员同样在竞争住房资源,任何新增的人口压力都容易被政治化。威尔德斯这样的政客正是抓住了这种焦虑,把复杂的住房政策问题包装成了简单的移民叙事:人太多了,把外人赶走就好了。

政治游戏的恶性循环

荷兰社会关于移民的政治讨论中,不同类型的移民流动在政治话语中被混为一谈。庇护申请者、留学生、技术移民、劳务移民——这些有着完全不同背景、需求和贡献的群体,在选举政治中被简单粗暴地混为一谈,都成了"移民问题"。

一边是高薪的技术移民,享受税收优惠,在舒适的办公楼里工作;另一边是逃离战乱的难民,住在条件恶劣的收容中心,成为政治争论的焦点。虽然这两个群体的处境完全不同,但在反移民政治中,他们都被简化为"外来者"。这种简化产生了奇怪的政治后果。威尔德斯一边抨击难民是"负担",一边又批评技术移民享受"不公平的特权"。两个群体都成了替罪羊,但理由完全相反:难民被指控拖累经济,技术移民被指控享受过多优待。这种双重标准暴露了反移民政治的虚伪性——问题不在于移民的经济贡献,而在于他们的"外来者"身份。

然而讽刺的是,荷兰经济对这两个群体都有需求。技术移民填补了高技能岗位的空缺,难民(经过培训后)可以缓解低技能行业的劳动力短缺。事实上,难民中也有相当比例的人最终成功融入劳动市场。但在选举政治中,复杂的经济分析敌不过简单的情感动员,特别是当这种精英移民的特权在普通选民眼中,与住房短缺、生活成本上升形成了鲜明对比时。

威尔德斯的高明之处就在于此。他把荷兰面临的所有困难——房子贵、医院忙、学校挤——都推到移民头上,提出"荷兰人优先"的万能解药。这套说辞虽然经不起仔细分析,但在面临实际困难的选民中确实有吸引力,即使数据显示移民对荷兰经济整体上是正面贡献。然而,这种简化不仅误导了公众认知,也使得精确的政策制定变得困难。

更麻烦的是,荷兰的政治制度很难产生稳定的长期政策。多党制和联合政府传统意味着每次政府更迭都可能带来政策大调整。马克·吕特(Mark Rutte)政府因移民分歧倒台,威尔德斯联盟上台推行严厉政策,然后又因为内部分歧解体。这种反复折腾不仅影响政府效率,也让荷兰作为移民目的地失去了可预测性。

10月的选举会带来什么?目前民调显示威尔德斯的PVV支持率从23%跌到20%,跟工党-绿左联盟的19%咬得很紧。如果威尔德斯重新掌权,荷兰可能会走向更严厉的移民限制;如果中左翼上台,政策可能会回摆到更加人道和开放的方向。但不管谁当家,都得面对同样的现实:如何在有限的资源约束下管理多元化的移民需求。

小国的大野心

荷兰的经验揭示了21世纪发达国家面临的一个核心困境:在全球化时代,国家边界对资本、商品和信息流动的意义在减弱,但对人员流动的控制仍然是国内政治的核心议题。说到底,荷兰的问题在于这个国家想要的太多了。它想当国际教育中心,吸引全世界的学生;想当创新枢纽,招揽各种人才;想当人道主义典范,接收需要保护的难民;还想维持高福利社会,让本国公民享受优质生活。

这些目标本身都没错,但这众多角色之间是存在内在张力的。在一个只有1700万人口、国土面积比重庆还小的国家里,想要同时实现所有目标就有点力不从心了。特别是当基础设施——尤其是住房——跟不上各种雄心壮志的时候。

真正的解决方案可能需要荷兰人做一些艰难的选择。要么大幅增加住房建设,为更多人口做好准备;要么调整各种国际化政策的节奏,让供给和需求更好地匹配;要么两者兼而有之,但这需要政治勇气和社会共识。

最重要的是,荷兰需要一个超越党派政治的长期战略。移民不是可以用行政命令"解决"的技术问题,而是需要在经济需求、人道主义义务和社会承受力之间不断调节的复杂议题。

威尔德斯这次把桌子拍得很响,但拍桌子解决不了根本问题。荷兰需要的不是更响的口号,而是更实际的行动:建更多房子,理顺政策逻辑,建立可持续的移民管理体系。

在这个日益相互连接的世界里,没有哪个国家能够完全关起门来。荷兰的挑战也是许多发达国家共同面临的挑战:如何在保持开放的同时管理好开放带来的后果。这个问题的答案,可能决定着21世纪民主国家的未来。