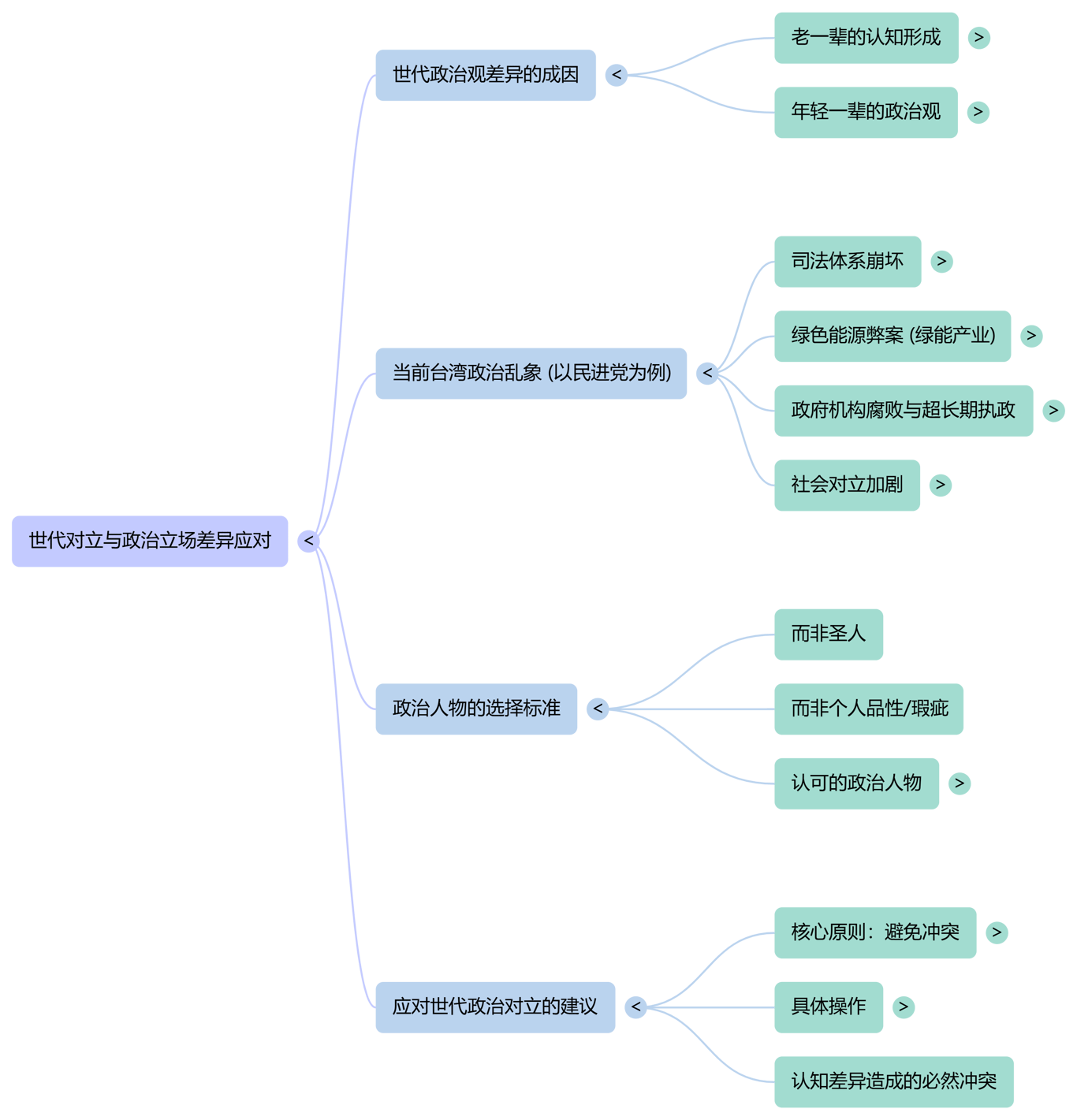

为什么你永远无法在政治上说服你的长辈:关于代际对立的3个残酷真相

这是第132期的夜话回放,感谢@泡澡的太陽 ,图文均由genini生成,未修改。

引言:家庭聚餐时的政治“雷区”

你一定对这个场景不陌生:家庭聚会上,气氛本是其乐融融,直到有人开启了政治话题。空气瞬间凝固,一场没有硝烟的战争一触即发。你试图摆事实、讲道理,却发现长辈们的立场坚如磐石,任何理性的论证都如同石沉大海。最终,对话往往在不欢而散或尴尬的沉默中收场。

你可能会将此归咎于他们的“固执”。但这份洞察,并非来自一位置身事外的观察者,而是一位自述“在民进党家庭长大的孩子”的亲历者。他通过痛苦的个人经历,试图引导我们思考:这难以跨越的鸿沟背后,是否隐藏着比“固执”更深层、更复杂的原因?本文将逐层揭示代际政治对立背后的3个残酷真相。

--------------------------------------------------------------------------------

1. 他们的忠诚源于“黄金时代”的记忆,而非逻辑

要真正理解他们,我们必须首先认识到,长辈的政治忠诚往往并非源于逻辑,而是一种近乎“信仰”的情感联结,深深植根于他们人生中的“黄金时代”。

对于经历过国民党带领台湾经济腾飞的“黄金十年”的祖辈一代而言,那个时代代表着稳定与繁荣。当他们年老,不再为生计奔波时,他们的记忆就永远定格在了那个最好的时代,国民党也因此成为他们身份认同的一部分。

而对于亲历民进党执政、见证首次政党轮替带来社会活力的父辈一代来说,他们最美好的回忆则与民进党紧紧绑定。他们将那段时期的经济活力和民主进程,内化为对特定政党的深厚情感。

演讲者敦促我们用同理心去看待这一点,他一针见血地指出:

“导致说就是他们会支持国民党的最大原因就是因为他们经历过最美好的时代就是国民党执政的时代…那我们的父辈他们经历过最美好的那个时代,就是民进党执政的那个年代。”

因此,当你试图用当下的数据去挑战他们时,你攻击的并不是一个孤立的观点,而是他们人生中最珍贵的回忆。演讲者打了一个极为深刻的比方:这就像你对一个虔诚的基督徒说“耶稣很烂”,对方没有一拳打爆你的头,已经算是很有修养了。这种根植于美好回忆的忠诚,自然会让他们更倾向于接纳那些能巩固其世界观的媒体,并对任何挑战性的信息抱持着深深的怀疑。这就为我们揭开了第二层真相。

--------------------------------------------------------------------------------

2. 我们活在信息茧房的两端,无法交集

代际之间的鸿沟,也体现在信息获取渠道的巨大差异上。双方看似在讨论同一件事,实际上,认知的基础早已天差地别,仿佛生活在两个“平行世界”。

长辈的信息世界,往往是一个由“吃饭配新闻”这个夜间仪式所维系的封闭循环。他们依赖传统电视媒体,而这些媒体常常带有特定倾向,持续不断地强化着他们已有的信念。

年轻一代则身处信息海洋,拥有“太多太广”的渠道。他们习惯于通过互联网进行交叉比对,甚至会直接去政府官网查阅公报原文,进行事实核查。

演讲者分享了他的亲身困惑:面对长辈相信媒体渲染的“政府经费被砍光”,他将官方公报原文摆在眼前,上面清清楚楚地写着事实,却依然无法动摇对方。他看到的白纸黑字,在对方眼中,竟不如电视新闻里的几句评论来得“真实”。

“人家都已经公告出来放在那边了,你们为什么要讲跟公告完全相反,甚至根本搭不上边的事情…这并不是一件很难的事情,但很多人他们不愿意思考。”

简而言之,这场争论从一开始,双方所依据的“事实”本身就是不一样的。当讨论的基础都不存在时,任何有效的沟通都无从谈起。

--------------------------------------------------------------------------------

3. 年轻一代“对事不对党”,而长辈“对党不对事”

当一个人的政治认同由珍贵的记忆锻造,并由单向的信息流滋养时,他们的思维模式便会发生根本性的转变:对党的忠诚,压倒了对单一议题的是非判断。

年轻一代普遍没有对某个政党“狂热支持的习惯”,他们的立场更为灵活,通常是“看事情”来做决定。他们关心的是议题本身的是非对错,而不是提出这个议题的政党是谁。一件事你能说服我,我就支持你;下一件事不能,我便会反对你。

“我们通常都是看事情…能不能说服我。能说服我在这件事情就支持你…不会因为你是我支持的政党的的人我就无条件的支持你。这是我们这一辈的年轻人的想法。”

相比之下,长辈的思维模式更倾向于“对党不对事”。他们的政治信仰与身份认同深度绑定,因此,他们更关心的是“你支不支持我所支持的(政党)”。这使得讨论的焦点从“这件事本身是对是错”,滑向了“你是不是和我站在同一阵营”。这是一种根本性的思维错位,也是代际政治对话常常陷入僵局的关键原因。

--------------------------------------------------------------------------------

结论:放弃改变,回归家庭

当我们理解了代际政治冲突背后深刻的根源——个人经历的情感投射、信息渠道的平行世界、以及思维模式的根本差异——就会发现,试图在一次餐桌谈话中改变对方,几乎是不可能的。

这份建议并非空洞的说教,而是源于演讲者自身的惨痛经历——一次激烈的争吵,换来了与家人近两个月的紧张沉默。这份亲身之痛让他给出了最直接也最现实的忠告:

“你他妈想在短的几句话里面把他整个人生观扭转过来,这怎么可能?…家庭才是最重要的,所以不要去跟他冲突。”

面对不可避免的冲突,或许最智慧的做法不是赢得辩论,而是维系关系。与其争个面红耳赤,不如选择用一句“哦好,对,你说的都对”来温和地结束争吵。这并非懦弱的退让,而是一种清醒的选择——因为维系来之不易的家庭情感,远比在一场关于陌生政治人物的辩论中获胜重要得多。

当我们放弃‘说服’,开始真正‘倾听’时,即使无法达成共识,我们是否能找到一种新的方式来理解和关爱彼此?