失敗者回憶錄148:台灣人像白痴,大陸人妙計百出

前文寫了余英時先生在《九十年代》評論政治現實的往事。我翻閱舊雜誌,又想起了1990年10月在台北圓山飯店跟余先生會晤與談話的情形。那時候,儘管離大陸的六四才一年多,香港和西方世界對中共的態度,仍以抗議和制裁為主流,但台灣和南韓似乎就走另外的路,出現了大陸熱。

據《九十年代》取得的中共內部材料,自1987年台灣開放人民赴大陸以來,到1990年初,已經有約130萬人次的台灣人去大陸。而大陸批准赴台的人數是5000人,其中有180名中共黨員。中共內部材料指示各級幹部,要做好接待台胞工作,「政治上不強加於人」,「積極主動順乎自然地宣傳自己,做好工作」。中共雖然沒有說對台放棄武力,但鄧小平會見台灣訪客時就說:「大陸與台灣是一家人,不必打仗了,打仗對雙方都不好。」在統戰笑臉相迎下,台商固然紛紛前往大陸找商機,而民意代表、意見領袖也都以能夠與中共高幹交談為榮。

那一年,李登輝總統成立「國家統一委員會」,並在成立會上說,世界潮流所趨,使身居鐵幕的人民,「對政治民主、經濟自由與社會開放的嚮往,已由祈求化為行動」,「中共絕沒有力量,長期抵抗此一潮流」,因此,「中國統一的契機已經展現」。

當然,後來發現由利益集團掌控的世界潮流並非如此,國統會也漸行漸遠漸無疾而終了。不過,當時確牽引起台灣一些人對大陸的幻想。國台辦副主任跟《中國時報》總編輯黃肇松說:「《人民日報》若可以在台灣發行台灣版,《中國時報》也不是不可以在大陸發行大陸版。」因這句模稜兩可的話,好些人就談論到大陸去辦報。也有人主張台灣的政黨應到大陸去發展組織,有人則主張台灣應透過農業技術團的合作去影響大陸,「促進共產體制的質變」……。

台灣投入不少金錢和人力支持北京辦亞運會,有中共官員對台灣訪客說:「站在中國人的立場,當然希望亞運會能夠在另一個中國的地方舉行。」於是台灣就有人認為中共已經講好支持台灣舉辦亞運了!

余先生說:「我不相信講這句話的人真有這麼強大的中國意識。共產黨沒有,你接受他這個說法也是騙自己的。海峽兩岸運動員一起聯歡,說什麼為中國人爭光。全是假話。不必聽,也不必看。」

他說,共產黨哪有這麼簡單?你以為你很聰明,「認為共產黨人就個人來說不比你聰明,但真正鬥起來你就知道,以共產黨的組織能力,以他們的厲害與技巧,你是鬥不過他們的」。

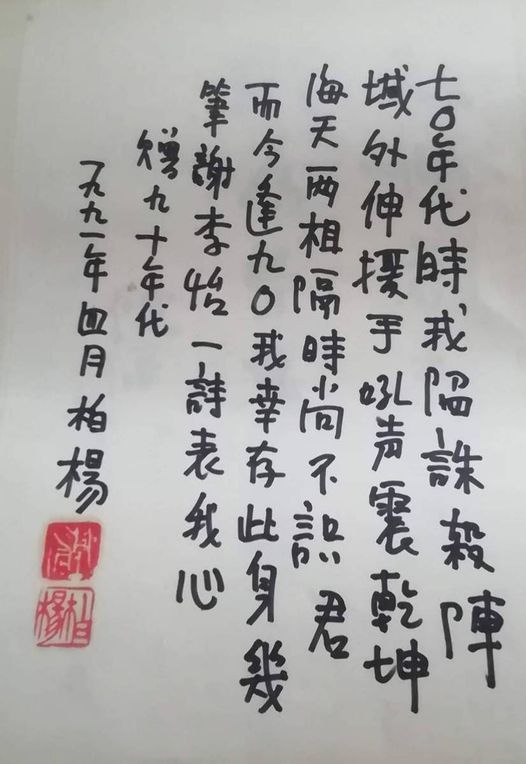

我得到余先生的同意,把我們的談話整理,刊在《九十年代》1990年12月號上。同一期,針對台灣人的「大陸熱」,作家柏楊也寫了篇文章說,「美國人跟台灣人比,美國人像白痴,台灣人妙計百出。但是台灣人跟大陸人比,台灣人就像白痴,大陸人妙計百出」。

他說的白痴和妙計百出,是指政治計算。美國人一切按規則辦事,實話實說,台灣人就較靈活。但跟大陸人比,大陸人用各種飾辭讓你相信他的鬼話。相信這些飾辭並以為可以改變共產黨的台灣人就像白痴。

余先生當時針對台灣的大陸熱,說香港人比較知道共產黨。他的一些香港商人朋友,有的還是人大、政協,都只是與共產黨口頭合作,事實上資本早就移到外國了。將來如果能混的話,就跟你混一混,不能混就遠走高飛。他的朋友對他說,「第二次傻瓜我是不會再當的了」。

香港人就其大多數來說,確實比台灣人更了解共產黨。因為大部分香港人是從大陸避秦而來的。柏楊在文章中說:「對中國的前途,都是距離越遠,所抱希望越大,也越樂觀;距大陸越近,就越失望、越悲觀。而留住在大陸的中國人,卻完全絕望。」

香港人從1980年香港前途問題浮現以來,拒共、抗共的思潮就一直蔓延。迫於無奈接受九七主權轉移,部分有條件的人就移民外國,或取得外籍身份再回到香港一邊工作一邊觀察形勢。走不了或不想走的,就從中英聯合聲明簽署後,極力要在香港本地建立可以制衡行政權力的民主體制。

是有傻瓜在中國每更換一個最高領導人時,就寄託一次新希望。但較多香港人會認同余先生1990年所說:「在共產黨的統治下,中國文化受到極嚴重的挫傷。歷史上即使秦始皇的暴政,也不能把整個社會改變,因為社會結構是動不了的。但共產黨把所有生機、一切社會組織都毀光了,只剩下一個組織,就是黨組織,從中央一直滲透到每一個鄉村,每一個人,都被控制。家族的、宗教的、文化的,一切民間組織都被毀掉,這樣的社會要恢復起來很困難。」

認識到中國的社會現實,香港人大多數不會對中共在九七後一段時間的忍住手不干預有幻想,不會對江澤民說的「井水不犯河水」有幻想。自六四以後,對中國民主化也沒有幻想。對一些民主派主張「促進中國民主而使香港可以有民主」,支持者越來越少。

至於後來香港年輕人奮起抗爭的堅強意志,倒是我那時想不到的。

(原文發佈於2022年5月20日)

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

- 從認同到重新認識中國

- 九七覺醒

- 美麗島大審對我的啟示

- 從事媒體一生的座右銘

- 念茲在茲要記下的輝煌

- 香港前途問題帶來的恐慌

- 從來沒有「民主回歸」

- 和許家屯的一次交鋒

- 牢記至今的一段話

- 從創辦到離開天地圖書

- 《七十年代》和天地分道揚鑣

- 「庚申改革」的流產

- 中共幫我們洗脫左派色彩

- 與徐復觀先生的兩年交往

- 徐先生的臨終呼喚

- 「愛國是無賴的最後防線」

- 守護我們的心智

- 江南案的考驗

- 專權政治逆轉的里程碑

- 「李匪怡」和《香港1997》

- 一國兩制的根本問題

- 港人治港只是誘餌

- 「京人治港」是否較好?

- 「基本煩」和霎眼族

- 與勞思光的交往

- 不受術數擺佈的勞思光

- 在德國的訪問的感觸與認知

- 在新加坡初識黃春明

- 首次踏上台灣土地

- 第一道晨光

- 無意中成了「動亂的醞釀」

- 獄中老人成就一名奇才

- 六四的記憶與感受

- 中國,一口活的「官財」

- 我曾愛過這四十歲的女人

- 中共高層第二代揭露的內幕

- 內幕之外

- 《九十年代》台灣版創刊

- 江澤民施計過關保位

- 我的愧疚

- 我所認識的黎智英

- 我所認識的黎智英(中)

- 我所認識的黎智英(之三)

- 我所認識的黎智英(終章)

- 與黃永玉的交往

- 真有「九二共識」嗎?

- 俄羅斯歷險記

- 一個預言,一首輓歌

- 香港不會再有張敏儀

- 共產黨不會再有羅孚

- 以感激心情,告別殖民主義

- 永遠的港督彭定康

- 別了,無法再「複製」的英治香港

- 董建華開頭不是這樣的

- 回歸前的保釣鬧劇與悲劇

- 一生事業與心路所繫

- 余英時與《九十年代》

- 台灣人像白痴,大陸人妙計百出