佛朗哥的水梦:西班牙的水利建设

在弗朗西斯科·佛朗哥·巴哈蒙德将军(General Francisco Franco Bahamonde)的领导下,西班牙共建造了600多座水坝(Vallarino 1992,第67页),对西班牙本土的十个主要流域进行了彻底重塑。在整个佛朗哥时期,水利基础设施和对西班牙“技术—自然结构”(technonatural edifice)的改造,被持续用作宣传机器的动员工具,程度之深以至于佛朗哥的一个民间绰号是“青蛙帕科”(Paco Rana,“青蛙佛朗哥”)。

佛朗哥最广为人知的形象,就是他站在水面上,为一个又一个水利工程剪彩、主持落成仪式的画面。到他去世时,西班牙几乎所有的河流流域都已被充分开发,西班牙也成为世界上人均水坝数量最多的国家(每百万人29座)。南部流域的水资源被“用到最后一滴”,以支持高耗水的灌溉农业和以旅游为基础的发展模式。正如Gomez De Pablos所言:

本文将简要回顾西班牙20世纪初“水利使命”(hydraulic mission)的失败——这一使命将国家的救赎寄托于对“水利政治”(Hydraulic Politics)的拥抱。接着,将概述法西斯时期的水利工程项目,该项目以一种特殊的方式动员自然与水资源。本文将梳理支撑民族主义水利愿景的精英网络,水与技术如何被纳入其中,以及它们在权力网络中的地位,同时也将探讨文化-象征性权力与宣传机器的运作。

“水利政治”一词由华金·科斯塔(Joaquín Costa)在十九世纪末提出,当时西班牙正经历深刻的政治、经济与社会文化危机(参见 Costa Martínez 1975 [1892]; Swyngedouw 1999)。随着1898年“灾难年”标志着西班牙殖民帝国的终结——“彻底关闭了我们的海外视野,让我们将目光重新投向这片古老的土地,并重新审视它的状况”(Gonzalez Paz 1970,第983-984页)。最初构想中的水利“使命”,被设定为一种战略与综合行动计划,旨在“治疗”国家的经济与社会病灶、修补四分五裂的国土,以“重塑”并“再生”西班牙的问题地理格局。它旨在解决农业危机,以及因贫困日益加剧而愈发不满与反抗的农民阶层所引发的社会紧张局势,同时也意在回应土地精英阶层未能“现代化”农业生产的失败(Swyngedouw 1999)。水利工程与对国家不可控水资源的动员,被视为理顺生产体系的手段,也被寄望于成为实现结构性土地改革的楔子,并为无地农民提供获得土地与水资源的可能性。

然而,二十世纪初试图落实科斯塔“水利政治”的提议,并未产生预期的影响。这个处于萌芽状态的“民主式”水利现代化取得的成就非常有限,反而加剧了社会不平等,引发了更大规模的社会动员,加深了社会冲突与分化。西班牙内战(1936–1939)的结局最终将局势扭转为传统精英阶层所掌控。佛朗哥时代的水利政治彻底放弃了最初“再生主义”纲领中所设想的激进社会改革,而是将重心转向了对水库与灌溉水的“工程化”建设。

20世纪初的“再生主义”话语坚决主张由国家主导水利工程的发展。水资源的可获得性,被界定为一个依赖于国家“意志”的问题,而非源于“自然”的稀缺。如果存在水资源匮乏的问题,那只是国家未能有效履行其职能所致。国家对水资源的管理营造出一种水资源具有无限潜力的印象。于是,“自然”的限制被重新解释,并被“科学地”界定为一个“赤字”——即地区对水量的期望与国家总体可用水量之间的差距。事实上,自20世纪初以来,降雨与水资源的“自然”分布日益被描述为一种需要“纠正”的“不平衡”(Sánchez de Toca 1911, 第299–300页)。实现这一目标的手段,就是“在全国铺设一张动脉式的水利网络——一个由水坝和水库组成的国家系统,从而‘创造自然’”(Costa Martínez 1975 [1892], 第259页;Gómez Mendoza 1992, 第241页)。必须打一场与干旱的“内战”,通过一种“外科手术式的疗法”,让“闲置”的河流向西班牙干涸的土地“输送饮水”,以此重构国家的社会—生态格局(Rodríguez Ferrero 2001, 第126页)。正是这套被建构出来的神话,被佛朗哥政权有效地吸收,并被上升为其“官方”的水—社会理论教义。

在1932年出台的第一份《国家水利规划》中,西班牙的水文地理已被界定为存在“水文不平衡”——即部分流域水资源“短缺”,而另一些流域则存在“过剩”的问题(Pardo 1999 [1933]; Arrojo Agudo 2000,第44页)。那些水资源匮乏的地区被视为遭受了“自然的不公”,国家必须对此种“歧视”加以干预,通过“纠正这种自然的混乱”来恢复平衡。其根本逻辑是:“只要西班牙的河流还流入大海,国家就永远不会富强”(Maluquer de Motes 1983,第96页)。于是,民族主义式的水—社会工程被明确提出为一种“对国家地理问题的水文纠正”(Gómez Mendoza 1992,第236页),其目标是“让一套水利动脉系统贯通整个国家——一张由水坝与灌溉渠构成的国家网络”(Gómez Mendoza 和 Ortega Cantero 1992,第174页)。到了1930年代末,这种将“水资源”社会—物质性地建构为西班牙困境根源的观念,已被广泛接受:即水资源在时间上的不稳定和空间上的不均分布是国家发展的障碍,而这一问题可以通过相应的技术—自然结构来“纠正”。这一叙事最终被佛朗哥有效地吸纳与利用:

宣传机器巧妙地利用了水的双重角色——既是西班牙问题的根源,又是实现“救赎”的工具。例如,农业部长卡韦斯塔尼·德·安杜阿加(R. Cavestany de Anduaga)曾表示:“我们试图获得的每一滴水,之后都不能白白流入大海。”(1958年,第192页)。弗朗哥及其支持者不断援引“持续干旱”(pertinaz sequía)的形象来为社会经济困境开脱。同时,构建一种能补救这种“持续干旱”的新型社会—自然秩序(socio-nature),被作为实现法西斯乌托邦的重要工程之一(参见 Sabio Alcutén,1994)。水问题被塑造成整个国家所面临的最主要的集体挑战,从而转移了人们对社会正义或土地分配等议题的关注。以下摘录只是弗朗哥动员水资源作为其政治核心手段的诸多例证之一:

围绕水资源及其工程的争论,完全围绕着这样一种愿望展开:通过对水流进行大规模的地理重组,构建一个在全国范围内更加公平正义的水资源分配体系。流域间的水资源调配成为这一想象中的国家水利网络的支柱。而这一系统的骨架——塔霍河-塞古拉河(Tajo-Segura)调水工程,正是在弗朗哥政权时期建成的。正如马丁内斯·希尔(Martínez Gil)所指出的,二十世纪后半叶长期以来形成的水利想象的理论核心就是:

要“纠正这一‘错误’”,并恢复国家层面的水资源平衡,就必须将水资源的管理与规划从流域层级提升到国家层级。这要求实现国家一体化、建立集中统一的水利管理体系,以及一个对全国水资源拥有集中和绝对控制权的强大中央国家——这是弗朗哥承诺要实现的使命。

西班牙在建立流域管理机构方面可谓先驱。早在1865年,就曾尝试建立基于流域的组织(见 Cano García 1992;Swyngedouw 1999)。在普里莫·德·里维拉(Primo de Rivera)独裁统治时期(1923–1930),强有力的“流域工会联合体”(Confederaciones Sindicales Hidrográficas,即流域管理局)逐步建立起来。第一个成立的是埃布罗流域管理局(Confederación del Ebro),设立于1926年3月5日(见 Pardo 1930)。1926至1929年之间又设立了五个流域管理局,西班牙共和国时期设立了一个(1934年),其余四个则是在1948至1961年间设立的。

这些管理局最初的制度结构基于四项原则:

1.流域整体作为管理水资源的适当地理尺度;

2.流域作为综合规划的单元;

3.水资源使用者参与流域管理;

4.国家职能下放至流域层级进行管理(见 Pardo 1930)。

然而,在法西斯政权胜利之后,这一管理理念被中央集权的国家领土视角所取代。

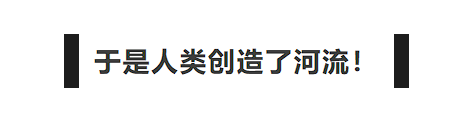

1937年,在佛朗哥尚未巩固其权力之前,他就已指示工程师阿方索·佩尼亚·博埃夫(Alfonso Peña Boeuf,后于1939年起担任公共工程部长)起草一份《公共工程总计划》,其中很大一部分内容专注于水利基础设施建设。这项提议于1941年正式获批,并成为此后数十年西班牙水利开发的骨架(Peña Boeuf 1955,第615页)。该方案重复了1933年国家计划的大致框架,但更明确地将战略方向转向一个国家层级统一规划的系统,旨在保障西班牙的自力更生发展。然而,佛朗哥统治初期的财政与政治经济状况处于灾难性的“自给自足”体制之中,使得所设想的大规模水—社会革命无法实现。直到20世纪50年代中期,西班牙依然严重缺乏足够的钢材、混凝土、资金和机械,无法“让水逆流而上”。在那些早期,唯一不短缺的,是一支廉价(有时甚至是免费的——见下文)、顺从、被打败且贫困的工人阶级。正如图1所示,大坝与水库的建设在佛朗哥统治后期才真正启动,而他也确实实现了自己为西班牙描绘的“水梦”。在其35年统治期间,大坝数量从1939年的约180座增长到800多座,水库容量呈指数式扩张。

在法西斯水—社会景观的建构过程中,确实可以划分为两个阶段。第一阶段是1939年至1955年,其特征是持续强调修建水坝与灌溉设施的紧迫性,但实际成就不多。在1941年至1955年间建成了106座新水坝,但水库的蓄水能力仅从约40亿立方米增长到80亿立方米。西班牙水—社会网络的尺度重构进入加速期,则需等到地缘政治关系重新定位及其相关政治经济网络的重组之后。确实,自1953年西班牙与美国签署秘密协议以来,资本、专业知识与钢铁的流入发生了根本性转变(详见下文)。这一时刻成为实现“青蛙佛朗哥”(Paco Rana)所设想的水利愿景的“分水岭”。在1955年至1970年之间,共建成276座大坝,水库容量在1970年达到370亿立方米,1980年达到420亿立方米。此期间兴建的巨型水坝极大地增强了西班牙的调蓄、发电与灌溉能力。在纪念“我们的运动”和“胜利”二十周年的演讲中,佛朗哥亲自强调道,他的“伟大的水利与灌溉工程正在改变西班牙的地理面貌”(Franco 1959,第1页)。一个用于全国范围内跨流域调水的统一系统骨架也正在佛朗哥去世前建设中(即塔霍-塞古拉(Tajo-Segura)调水工程),该系统意在将水—社会循环视为一个整体而统一的国家循环系统(Hernández 1994,第15页):如果华金·科斯塔(Joaquín Costa)的思想是以流域统一作为水利工程实施的基本框架,那么1933年之后的水文规划则将这一框架扩展到了国家层面,其目标之一就是通过连接不同流域,来纠正伊比利亚半岛上现存的不平衡现象。(Melgarejo Moreno(2000年,第273页))

1955年,部长会议作出了推进水资源调配工程的政治决定,但实际工程直到1968年才开始动工(López Bermúdez 1974)。在第一阶段中,每年将6亿立方米的水被调往塞古拉河流域的水库,旨在为穆尔西亚和阿利坎特省的灌溉和城市供水提供保障。第二阶段中,调水量将增加至每年10亿立方米。

当弗朗哥于1963年为水文研究中心(Centro de Estudios Hidrográficos)揭幕时(ROP 1963,第553页;Urbistondo 1963),该中心的首要任务之一就是对塔霍-塞古拉(Tajo-Segura)以及其他可能的水资源调配项目开展前期研究。这一愿景宣告了传统河流流域封闭边界观念的终结。从那时起,水被视为一种国家财产,必须被输送至最具生产力和最为稀缺的地方。(Saenz Garcia 1967,第190页)

1966年7月30日,政府下令筹备一项调水工程的项目建议书(Martín Mendiluce 和 Pliego 1967)。1968年2月5日,该项目正式获得批准,同年9月13日,部长会议批准启动工程建设(Gonzalez Paz 1970,第987页)。水被提升至300米的高度,流经286公里的距离,其中有69公里是隧道(包括穿越朱卡尔河和塞古拉河流域之间赫林山脉的32公里隧道,深度达300米),11公里为高架渡槽,其余部分为地面明渠(Gomez De Pablos 1972,第471页)。1971年,时任公共工程部长贡萨洛·费尔南德斯·德·拉·莫拉再次使用“水利外科手术”的比喻来形容这些“西班牙水利史上最重要的工程”(Fernández de la Mora 1971,第338、339页)。

1971年,西班牙及国际大坝委员会主席在一次致弗朗哥的演讲中向其致敬,称他为:

Paco Rana(“青蛙弗朗哥”)确实指挥并监督了其祖国全面的社会—水利革命。当然,这一成就关键地依赖于一系列强大且彼此交织的国内外“利益网络”和联盟的忠诚支持(Melgarejo Moreno 1995,第7页)。这些网络之间常常部分重叠,偶尔彼此对立,因此需要在整体的“长枪党”(Falangist)计划与意识形态框架内,经过精细的协调与“管理”。

接下来,本文转向分析这些支持并巩固了弗朗哥政权的国家利益网络,它们与水资源的动员一起,共同构建了那些使得社会—水利结构得以建立的组合体——用拉图尔(Latour 1996)的术语来说,使其得以“站立”并持续存在。

佛朗哥所建立的社会经济与宗教联盟构成了一张权力关系的迷宫,支撑着政权并保障了其持久统治。胜利之后,佛朗哥通过处决、监禁或流放的方式清除掉了反对运动中最为激进的部分,同时争取了许多保皇派、民族主义者、教会高层、军队以及国内重要工业资产阶级的忠诚。长枪党成为唯一合法的政党,成为佛朗哥政治支持的传导渠道。国家与经济之间的紧密联系巩固了一个社团主义的国家结构,该结构依赖于一个内生的资本主义部门,其成功与利润与国家的投资流动密切相关。这些支持政权的利益网络中的若干重要角色已在相关文献中被广泛研究。然而,在本文的语境下,我将重点关注那些在现有文献中被忽视、但对西班牙水社会地理革命至关重要的网络。这些网络由关键的意识形态者与实践者组成,为一个统一的法西斯主义西班牙中日益扩张的国家一体化水坝、管道、水利机械与灌溉系统网络提供了技术、科学与话语上的支持,既维持了物质层面也维持了象征意义上的建构。这些群体包括:大型地主、电力企业家、工程师以及媒体。

当20世纪初大众运动兴起时,农民工人对土地和水的权利问题被提出,但西班牙内战的结果巩固了大地主(latifundistas)的利益,尤其是在西班牙南部,尽管并不局限于此(Bernal 1990;Ortí 1994,第243页)。虽然在技术官僚和工程方面存在延续性,但共和国时期具有社会改革性质的议程被彻底改变。尤其是,内战中左翼的失败打破了社会改革与水利基础设施建设之间的联系(del Moral Ituarte 1991,第508页;1994年),从而恢复了地主阶级的霸权地位(del Moral Ituarte 1999,第186-187页)。主要的土地再分配计划被停止。原本设立用于为无地农民提供土地的“殖民化研究所”(Instituto de Colonización, INC)变成了一个巨大的宣传工具,但实际成效有限。1939年至1975年间,INC仅获得了149,358公顷灌溉土地,并将这些土地分配给了24,047名殖民农民。此外,还有323,385公顷非灌溉土地被征用,最终分配给了23,773名农民(Ortega 1975,第240页)。

确实,在水利基础设施建设中,国家承担了基础设施的成本,而地主们则获得了丰厚的回报,据估计其经济收益提升了1200%到2000%(Bernal 2004,第xxxvi页)。大地主成为弗朗哥政治和社会文化体系的支柱之一,自然也就不足为奇了。尽管“内部殖民主义”(Ortega 1975)和“社会土地问题”仍被用作宣传辞令,但弗朗哥的水利政策实质上应被视为一项农业“反改革”,它保障了拉蒂芬迪亚(latifundia,大地产制度)体系的长期稳定(Martinez Alier 1968)。然而,尽管大地主能够扩展其灌溉土地,国家水利工程所谓“社会使命”的言辞,主要只是作为宣传机器的一部分,旨在为大规模水利基础设施建设提供合法性支持(Díaz-Marta Pinilla 1997,第73页)。

不过,更深入的分析表明,灌溉虽然重要,但实际上只是更大、也许更关键的一个项目的一部分——西班牙的水电化(Gomez De Pablos 1973b,第338页;Simpson 1995,第261页)。实际上,从1940年到1963年,共修建了322座大坝,其中仅有132座的主要目的是灌溉(Melgarejo Moreno 2000,第302页;Barciela López 和 López Ortiz 2003,第65页)。直到1950年代末,西班牙超过75%的能源需求依赖于水电。在1939年到1957年之间,西班牙水电装机容量从1400兆瓦增加到5200兆瓦,发电总量从1939年的28.44亿千瓦时增长到1957年的187.9亿千瓦时。大部分扩张发生在1950年代中期之后,总价值约为4.58亿美元(按1957年币值计算)(Garrido Moyron 1957)。1964年之后,灌溉与水利工程之间的关系进一步削弱,取而代之的是对水电开发的优先考量。在1964年至1977年间修建的大坝中,仅96座(38.2%)用于灌溉,而有57.6%的新增蓄水能力被用于发电。此外,这一时期还建造了29座超大型水坝,其中许多也是电力调节的重要基础设施(Vera Rebollo 1995,第313页)。到弗朗哥统治末期,西班牙的总能源装机容量超过了25,000兆瓦,总发电量达到了82,000吉瓦时(Antolín Fargas 1997,第202页)。虽然水电在全国能源结构中的占比从1949年的78%下降到1975年的46.9%,但它在西班牙现代化进程中依然起着至关重要的作用(见图2)。此外,北部地区,尤其是巴斯克地区和加泰罗尼亚的工业化进程需要大量的能源输入。这一发展趋势反过来又促使了全国其他地区向北方的迁徙潮,进一步稀释了这两个地区中残存的反法西斯区域主义文化。

电力生产部门与构建法西斯政体的“利益网络”密切相关(Núñez 2003)。内战结束后的直接时期,见证了电力公司的纵向与横向整合过程,以及国家与这些以寡头垄断方式组织的公司之间的交织(Buesa 1986;Antolín 1999)。资本与组织结构的地理整合,与电力网络在国家领土上的物理整合并行发展,体现在高压电网的建设上(Puente Diaz 1949)。

尽管在实行自给自足政策的“发展”时期存在严重的能源短缺,但电力公司(及其银行盟友)依然是国家最赚钱的企业之一。国家的政策与干预促成了公共资本向私营部门的大量转移,这种转移要么是通过修建水利设施以保障电力连续生产的方式间接进行,要么是通过补贴、低息贷款及交叉资本化方式实现(Antolín Fargas 1997)。虽然私营企业确实在国家授予特许权的前提下投资建造水坝和电力设施,但其投入仅占调控水流总成本的一小部分。例如,国家修建了大规模的调蓄水坝,从而使电力公司得以在下游建造自己的基础设施。西班牙一些最大的能源寡头正是在这一时期形成的,而公共工程和工业政策管理部门正是这些寡头的主要推动者(Núñez 1995)。国家与能源生产者之间形成了一种共生关系,这种关系被公开呈现为一种互利的合作事业(参见 Vicens Gomez-Tortosa 1961,第438–439页)。

尽管关于水利工程的言论大多聚焦于南方的灌溉需求,但实际上,正如表一所示,在1950年代和1960年代建造的大坝数量最多的地区是北方,因为那里拥有最大的水电潜力。通过灌溉实现“农业现代化”的“复兴主义”(regeneracionist)话语,在意识形态上发挥了强大的作用,用以为大规模水利工程的正当性提供辩护,然而,实际上相当大一部分工程直接与提升能源产能有关。

土木工程师当然成为该政权水利政治议程制定与实施的关键主角(Gil Olcina 2003,第56页)。通过“公共工程的重生与高效水利政治的成功”(Sánchez Rey 2003,第26页)来实现新制造的国家水利地理格局的追求,使这一工程师兄弟团体(他们全部为男性)走上了西班牙法西斯现代化的前台。《公共工程杂志》(Revista de Obras Públicas,简称 ROP)作为土木工程师团体的喉舌,反映了该团体在当时社会、政治与工程议题上的观点与设想(见 Songel González 2003,第83页)。

早在20世纪初,土木工程师便已拥护水利更新的必要性,并积极倡导一种现代化政治,以取代旧有传统秩序、其腐败的精英以及他们对过去的保守怀旧(ROP 2003a)。然而,他们对20世纪20至30年代席卷西班牙的激进革命运动持敌意。在这二十年间的革命热情与反动浪潮之中,《公共工程杂志》的编辑们经常发表政治观点,同时坚持技术官僚的中立性和为国家行政服务的立场。他们在1923年谨慎地欢迎米格尔·普里莫·德·里维拉的独裁统治(ROP 1923),但在1929年为其独裁政权结束发表的社论中,却赞扬了该独裁时期的成就以及其发展部长瓜达尔奥塞伯爵所实施的大型工程(ROP 1930)。当1931年共和国成立时,《公共工程杂志》发表了一篇正式但不甚热情的社论以示支持(ROP 1931)。至于1936年的人民阵线政府,“受到的欢迎更是冷淡”(Sáenz Ridruejo 2003,第11页)。

工程师们与社会的其他群体一样,在西班牙内战期间也存在政治分裂。内战爆发后,工程学院及其附属的《公共工程杂志》(Revista de Obras Públicas)曾一度被左翼的“建筑与工程工会联盟”成员接管。在1936年8月15日发表的一篇题为《确立立场》的社论中(ROP 1936),他们号召团结一致,抗击法西斯敌人,建设一个现代且文明的西班牙(ROP 1936,第1页)。在他们主编下,《公共工程杂志》在1936年仅发行了六期,且篇幅缩减、发行混乱。

然而,当“官方”出版于1940年3月1日恢复时,整个团体已铁板一块地围绕着法西斯的胜利团结起来。事实上,到1940年初,工程师群体已经坚定地支持新政权。西班牙工程师从未如此毫无保留地拥护并热情支持一个政治政权。杂志专门出版了一期纪念“西班牙圣战(1936–1939)”的特刊,封面是佛朗哥将军的画像,并附有副标题“佛朗哥!佛朗哥!佛朗哥!”(“¡FRANCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO!”)。文中向那些在“辉煌的解放战役”中为元首而战并牺牲的同行致敬(ROP 1940a / 2003b,第53页),歌颂新政权,并表达了对民族主义事业的无条件支持。

这一期还转载了土木工程师托马斯·加西亚-迭戈·德拉·乌尔加(Tomás García-Diego de la Huerga)于1937年10月17日发表的一篇讲话,作为所应遵循的意识形态准则的象征。他指出需要:

1940年改版后的《公共工程杂志》第一期也以国家元首的肖像作为开篇,并确认了工程师团体对长枪党(法朗吉主义)事业的支持,即“重建永恒的西班牙传统”(ROP 1940b,第1页)。在工程师群体中,那些没有被流放、监禁或杀害的人,将集体努力投入到新政权所塑造的国家集体事业中,参与国家的现代化建设。正如佛朗哥所言,公共工程成为政权的支柱之一——“一种极佳的防护手段和促进繁荣的推动力”(ROP 1940b,第2页)。确实,“工程师团体因此构成了新政权政策最坚实的支持力量之一”(Songel González 2003,第84页)。在随后的45年里,工程师团体未再发表明确的政治声明,但他们的期刊大量刊登颂扬水坝建设价值的文章,详述新建水坝的技术细节与成就,定期总结水坝建设和大型水利工程的推进情况,并刊发大量颂扬性质的报道,记录佛朗哥或其他政府高官视察并主持重要水利工程落成典礼的盛况。

例如,在1961年6月刊中,何塞·路易斯·门多萨·吉梅诺(José Luis Mendoza Gimeno)在一篇对西班牙水利工程师美誉的自我颂扬文章中,以诗意的语言描绘了这些为民族主义事业服务的水利工程师。他称他们具备一种:

同一期刊还收录了所有已建水坝的目录,并附上了所有承接水利工程的公司名单。这些公司中除一家之外,全部是在独裁时期成立的,几乎专门承接由国家出资的公共工程项目。除了详尽列出这些公司的技术能力外,数据还显示出水利工程在就业方面的重要性。仅九家公司就雇佣了358名工程师,总计超过48,000名工人。该行业对经济作出了重要贡献,尤其是在早期就业机会稀缺的时期。

1971年,西班牙大坝委员会主席在佛朗哥面前致辞,赞颂工程师们的贡献:

这种自我表扬、以国家为中心、崇拜佛朗哥风格的《公共工程杂志》自此延续了整整17年,期间持续不加批判地支持重大公共工程项目,不遗余力地巩固西班牙的水利建设工程。直到1992年以后,更具批判性和社会参与精神的写作风格才逐步开始出现(Nárdiz Ortiz 2003,第104页)。尽管如此,“钢筋与混凝土的热潮”——通过不断建造以恢复西班牙水利平衡的强烈推动——依旧是杂志中挥之不去的主题。

正如德国和意大利所做的那样(参见 Caprotti 2004),在弗朗哥统治的西班牙,法西斯胜利后也迅速建立起了一套精密的宣传机器。对新闻媒体的控制与审查这一惯用手段被迅速实施,同时还设立了国家新闻纪录片机构 NO-DO(Noticiario Español Cinematográfico)。NO-DO 植根于电影这一大众文化的流行形式,制作“新闻”和综合类影片短片,在全国各地影院强制放映。这个获得大量政府补贴的宣传工具,被用来颂扬以弗朗哥为化身的政权,激发人民对政权建设工作的热情,歌颂西班牙传统文化价值,并将“为一个新的、重新振兴的、保守而虔诚的天主教西班牙而进行的十字军东征”神话化(Rodríguez 1999)。

从1943年到1981年 NO-DO 被正式废止之间,约制作了3925部纪录片胶卷。在1956年电视正式进入西班牙之前,它几乎是唯一的电影资讯来源。关于 NO-DO 胶片的内容,Rodríguez(1999,第223–224页)指出:开幕典礼尤其频繁地出现在荧幕上。政权有意地系统性地将弗朗哥与全国性的水电与灌溉使命之间建立起一种共生关系。

NO-DO 广泛宣传弗朗哥出席各种竣工典礼的“巡礼”,而这一场场“盛典”也在杂志、报纸以及专业工程期刊和技术类出版物中被详尽而颂扬性地报道。每逢此类场合,弗朗哥都会被描绘为“西班牙的胜利领袖(Caudillo)”,受到“感激而崇敬的民众”的欢迎,他们为国家“巨大的社会建设工程”和“伟大的技术成就”而欢呼。

1943年3月8日(第10号胶片)的一段旁白正是这种极度颂扬风格的典型例证:

NO-DO 的新闻短片中,将落成典礼、政权活动的展现与人民的支持融合在一起,构成了一种专题纪录片式的呈现形式,一场充满颂扬图像与解说的节日盛典。被落成的水坝成为与弗朗哥形象最密切相关的标志性画面(因此他得到了“青蛙弗朗哥”(Paco Rana)这一绰号),他亲自监督新的水利景观,聆听随从的颂扬之词,欣然接受来自感恩群众的欢呼。

弗朗哥频繁的公开亮相,塑造出了一位紧贴国家脉搏、关注国家变迁的领导者形象(Tranche 和 Sánchez-Biosca 2002,第215页)。NO-DO 的新闻短片将落成地点与典礼构建为地理象征与物质载体,象征着法西斯项目的彻底成功,是技术官僚发展主义的具体化体现,是西班牙自然风貌之美、国家统一与传统的象征。

新闻短片中的画面赞美了传统西班牙的团结精神、道德价值和精神信仰,赞颂了工人的坚韧意志、政权的强大力量以及技术现代化的优越性(参见 Tranche 和 Sánchez-Biosca 2002)。

报纸和其他印刷媒体也同样被调动起来,宣扬政权的美德及其成就。几乎每天,新闻媒体都会狂热地报道元首(Caudillo)又一次伟大的演讲,又一个崇高的成就被隆重落成。以下引文就是弗朗哥于 1959 年 7 月 1 日在一次“具有划时代意义的大型水利工程”落成典礼上发表的典型讲话片段:

这种英雄使命,如此被视觉化与叙述化,通过印刷媒体与影院传播至全国,鼓舞了西班牙人民的心灵与思想,号召他们投入祖国的重塑事业,从而拓展了那一张张支撑并维系法西斯现代化事业的利益网络。

西班牙通过其水利技术自然景观的重塑,实现了革命性的地理秩序重构,这一过程动员了话语、象征和物质机制,并以特定方式将水(H₂O)纳入其中。这一进程之所以得以实现并得以维系,依赖于特定的国家与国际社会网络的构建。大地主、大工业资本家、工程师和媒体所构成的网络共同缔造了一个统一的国家领土复合体,排除了异见政治声音、地方主义冲动及其他替代性构想。

1953年后,这些尺度性安排的扩展确保了维持快速水利现代化所需的资本流动。这些国家与国际尺度的结构,在佛朗哥去世后既发生了内爆也出现了外溢,尽管其遗产在变革面前表现出顽固的延续性——既得利益集团和既有精英试图维持其权力地位。水利工程师和官僚体系,以及农业和南方精英们,仍试图完善佛朗哥所开创的系统。

然而,随着1978年民主制度的扎根,围绕水社会关系系统的声音、尺度和行动者开始增多。地方主义者的呼声、环境主义者的行动、欧盟的金融实力与监管秩序(而非美国)日益交织在一起。与此同时,新的行动者如鸟类、湿地、沉积物和地方文化权利也被卷入其中,它们要求新的尺度组织方式,并促使新的网络结构的形成,围绕这些网络,形成了截然不同的社会—环境与技术—自然项目(参见 Fundación Nueva Cultura del Agua,2005)。

西班牙的水社会与技术自然景观孕育了大量我们在欧洲其他地区所消费的草莓、番茄和沙拉,也支撑着西班牙海岸线的休闲景观。这些景观同时是现代化渴望的英雄式成就、新地缘政治格局的体现,以及一个残暴威权政权遗产的产物。正是在这一基础之上,当代的社会—生态运动、创新的政治愿景、全新的尺度组织以及替代性的社会技术项目展开了辩论并得以构建。但那又是另一个故事了。