中国哲学的“道”与“德”——其与西方idea或eidos的同见及异观

在中国哲学传统中,“道”是最高概念;在西方哲学传统中,idea或eidos则是最高概念。“道”的意义是“道路”、“引導”、“说”,希腊语的idea或eidos本义则是“看”。以现所衍派定型了的日常及哲学语义看,“道”与idea似乎是两种截然不同的哲学范畴,论者亦多以为二者出自全然不同的思想文化和语言传统,不可通约。然而,若回到它们的词源与最原始的文字形体,会发现两者竟然都是从“看”开始的。这不是一种偶然的巧合,而是出于某种普遍同构的人类哲学直觉。不同文明的深层观念其实并没有我们想象的那样差异巨大,而是在某些地带隐密地交汇,在语言文字的最深处,中西方的思想有一种奇妙的共鸣或呼应。

一、中西方哲学都从“观看”开始

德国语言学家洪堡特曾经说过:“汉字是思想的文字。在汉字的形体里,显示有哲学的工作。”此即我们自己所说的“文以载道”。若不认识汉字这一独特的象形文字,即不可侈论中国哲学。汉字历史悠久,几经嬗变,许多源头古义都湮没了,历代浅人之望文生义的错讹解释特别多。“道”字虽然极其重要,但其造字本义也是如此,湮没在各种字书的误释中;好在现代考古出土材料丰富翔实,我们有幸得见各种最古老的汉字形体,旁敲侧击,乃可再次领会“道”字最原始的造字本义。

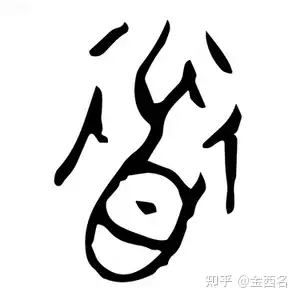

“道”字甲金文如图一a、b,从“首”从“行”,有的还加入表示足部的“止”。此中的“行”是道路,加入“止”则表示行走于道路,后来“行”与“止”的合文经过演变简化,就定型成了“之”。楚简中亦多有“道”的另一写法如图一c,从“人”从“行”,此道路之义亦可谓一目了然,无甚分歧。

至于“首”部件则是关键。日本人白川静说“首”是表示人头祭,这是不正确的,也没有什么其它字可作旁证。甲金文中主流的“首”字之造字本取象于兽头,因为人头的形象特征不鲜明,造字者乃选兽头象之;此如“舌”字选蛇的舌头作造字取象一般,那也是因为人的舌头形象特征不鲜明,据而造字则不易领会。所以说“道”中之“首”即使是表祭祀,那也是兽头祭。祭祀的目的则或说是请求上天指示道路,这是一个带有宗教色彩的字;董仲舒谓“道之大原出于天”,只有上天才能给人指引道路,是即“天道”。

不过,如此迂回的造字会意并不大可能是真实情形,古人原始的造字会意通常是非常直接的,另外一个最大的可能其实则是,“首”并不表示祭祀,而就是简单地表示“观看”;“道”之合“首”与“之”,就是表示用眼睛观看道路。此即《周易》所谓“观天之神道”及《阴符经》“观天之道”。

在甲金文中“首”字与“頁”字同源,“頁”字只是在“首”的下部添加了“人”,以此特定地表示“人头”。“首”与“頁”主要是表示“头”,但同时也可以表示“看”,这在许多其它文字中皆有成例可循。在“顯”字中就有“頁”,如图二,此“顯”字已如前释,是日下观玄望气之象,其中的“頁”字即表观看;历来无论对其中二“幺”解释如何有异,对“頁”之表示观看则无异议。这是因为“首”与“頁”都突出了那个大眼睛,与“目”、“見”等字本就很类似,所以也有“看”的意思。

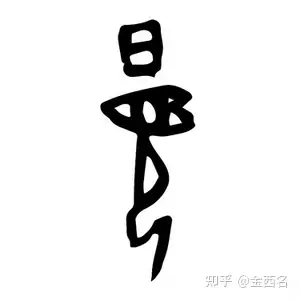

类似的字形和用法也出现在“夏”、“顧”、“類”、“頫”等字中。“夏”的甲金文形如图三,表示人举目观日,楚简“夏”字中此部件与“首”、“頁”之类的部件基本已经混形不可区分。

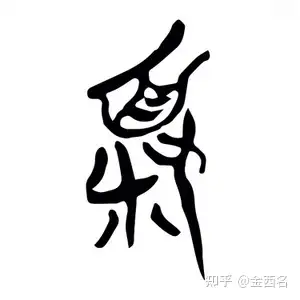

表示回头看的“顧”是形声字,“雇”为声而“頁”为形,此“頁”就表“看”。“類”字表示品种,会意于观看米与犬,辨别其种類;其金文及楚简字形如图四,此中“頁”也表观看;特别是楚简中的“頁”部件直接作“首”字,与楚简“道”字中“首”的写法完全相同,此足证“首”之表“看”也。

此外,“俯”的古代本字为“頫”,从“兆”从“頁”,表示低头视兆,《尔雅》谓:“頫,视也。”其中的“頁”也是表示“看”。《周易》云:“頫则观法于地。”

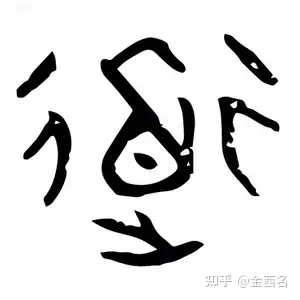

“道”的造字本义就是用眼睛寻找道路,它与“德”、“直”、“憲”等字的造字取意非常类似,也可相互说明。“德”字早期的甲骨文如图五,从“行”从“直”,而“直”则是从“丨”从“目”;目上有一直竖,表示用眼睛瞄准直;因而“德”表示的乃是用眼睛瞄准道路,该字用在甲骨卜辞中的意思也是选择道路。

周以后开始在眼睛下面加上“心”,如图六a,表示辨别道路是人心性之中的品质、领悟力,即心即德。古“德”字与古“憲”字的构形取意相同;“憲”字的金文字形如图六b,也是目上有一直竖,但却多出两手,扶着这一直竖。此直竖“丨”需要两手扶持,很可能是瞄准工具或对象、标杆,所以要“立憲”。因此“憲”字表示用眼睛瞄准标杆,跟随法式。

后来的“德”、“憲”两字都加上了“心”,与“目”合为“心目”,即用心中的眼睛来看。《康熙字典》说:“悬法示人曰憲。”《尚书·益稷》云:“万邦为憲。”《论语》谓:“夫子憲章文武。”即追随文王武王之法式;这也是当今“憲法”一词的由来。“道”、“德”、“直”、“憲”等字的意义是紧密关联在一起的;老子曰:“孔德之容,唯道是从。”并有“遵道而贵德”,“道生德畜”等语;《诗》则云:“嘉乐君子,憲憲令德。”从“道”、“德”、“顯”、“憲”等重要概念可知,“看”在中国哲学思想中也占有核心地位。

柏拉图的存在论基本概念是idea,此词来自于印欧语词根weid-,本义为“看”。西方哲学特别重视“看”,在起点处就包含了“看”,并让“看”直接成为了一个核心的哲学概念。柏拉图说:“视觉是给我们带来最大福气的通道。。。但是,我还是要说,造物者将视觉赋予我们,是要我们能够注视天上智慧的运行。”亚里士多德的《形而上学》开篇即论求知,首句便为“求知是人的天性”,所举的例子则是:即使在无所事事的时候,人们都乐于“观看”这个世界。这种对“看”的重视也体现在古希腊神话中,智慧女神雅典娜在赫西俄德《神谱》中被称为“明眸少女”,在荷马史诗中则被称为“目光炯炯的雅典娜”、“明眸女神雅典娜”或“蓝眼睛的雅典娜”;雅典娜之作为智慧的象征,在于其明眸善观,这也是柏拉图idea的神话起源。

柏拉图对于其idea的解释是用“心灵的眼睛”(the mind's eye)去看,这和中国的“德”、“憲”等字取意一致,诸字皆从“心”、“目”、“行”等,所会意者就是用心中的眼睛观看道路、法式。“德”与“道”常并列出现为“道德”,成为中国先秦哲学的核心概念。“道”字会意于人眼观看道路以引领行走,可视为“德”字同源分化。可见,“道德”与idea,源头上皆具有以“心眼观看”的意思。

汉字的“看”是晚出字,先秦时代主要使用“見”和“观”,特别是“观”字更富于严肃的思想性,强调在看的时候进行深入推度;《系辞》云:“仰则观象於天,俯(頫)则观法於地。”“观”的繁体字作“觀”,从“雚”、“見”,此字是从“雚”受义的;“雚”在甲金文中如图七,是一只猫头鹰的象形,它特别突出了猫头鹰的两只大眼睛,以其特别善观,甚至能在夜间视物。这个字的源头可能是很古老的,考古实物表明,猫头鹰曾是红山文化的主要图腾崇拜物,其玉质雕像出土众多。古希腊的智慧女神雅典娜的标志之一也是猫头鹰,用以象征她的明眸善观——黑格尔所称“密纳法的猫头鹰”,密纳法即罗马化的雅典娜。可见中西文化的心理在此是相通的,猫头鹰以其善观而出现在各自的文字与文化中,是智慧的象征。

在“道”、“德”二字中隐含着“观看”,这在老子那里应该是高度自觉的。老子是道德之祖,其《道德经》首章论“道”,就与“观看”紧密联系在一起:“故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。”他将对道的观看分为了两种,有欲之观与无欲之观;无论如何,此“观”与西方哲学中idea的语源意义总是直接可通的。柏拉图言“理念如光,灵魂之眼得以见真。”也是将“看”视为哲学智慧的本源,他甚至将“看”本身升格为一个核心的哲学概念。老子的传统在后世禅宗那里也得到了不自觉的继承,禅宗将开悟也称为“见道”。凡此种种,无不说明“观”、“见”的核心地位实际上是通同于中西哲学的。

二、各自到底都在看什么?

中西方各自在轴心时代哲学思想发轫之初,不约而同地选择了“看”作为其核心概念,这是其同处;然而,我们要引用一句禅门问话:诸位大“德”,“见个什么道理?”此则一定会涉及到两者的异处。虽然中西方都在说用“心中的眼睛”去观看,但在其目光聚焦注意之处,却通向不同的存在之路,这决定了中西方哲学在根本上的异同或可通约性。

柏拉图的idea是从巴门尼德的“存在”演化而来,而巴门尼德的思想非常显式地包含着对“道路”的思考,是围绕着对道路的观看与抉择而展开的;他著名的《论自然》开篇第一句话就是:“我乘坐的驷马高车拉着我前进,极力骋驰随我高兴,后来它把我带上女神天下闻名的道路,这条大道引导有知识的人走遍所有的城市。”女神是真理的象征,借助此位女神之口,巴门尼德区分了“真理之路”和“意见之路”;真理之路是存在之路,意见之路则是非存在之路。在巴门尼德的说法里明确出现了“道路”,这正是在中国古代汉字“道”中出现的“行”或“之”;可见古希腊哲学的存在之思也是从对道路的观看而开始的。

后来,柏拉图将巴门尼德的“存在”或“一”发展为新的概念,idea,乃是赋予这个概念以认识论的意义:所谓idea,就是对“一”的本质直观,用心中的眼睛获取存在性本质。柏拉图的“观看”很显然同样是对真理之路与意见之路的观看,并且也和巴门尼德一样,取真理而舍意见。在巴门尼德那里,存在即一,是永恒稳定的存在性、后世称为“本质”者,这相当于老子所说的“恒道”或“常道”。非存在则不能维持其恒定为一的存在自性,而是缥缈恍惚且善变、渺小、屑琐、微不足道、纷纷扬扬,所以称为意见之路;这也相当于老子所说的“非恒道”或“非常道”、“玄”、“绵绵若存”、“或存”,也即似乎存在又似乎不存在。巴门尼德主张只有恒常的自性本质才堪称存在和真理,而非存在则是不存在的,它既不可思考,也不可言说,是无甚意义的意见,并非真理。因此,在柏拉图idea的“看”中,非存在之路被舍弃,唯独存在之路被观看。

与巴门尼德、柏拉图形成鲜明的对照,老子在“道”中给出了两种“观”:“观其妙”和“观其徼”,对两者同时皆观,而没有作出取舍。那么什么是“妙”,什么是“徼”?这两者正是老子所观之事。

“妙”的古字作“玅”,从“玄”从“少”,它就是“玄”,而意义则是“渺小”;王弼《道德经注》云:“妙者,微之极也。万物始於微而后成,始於无而后生,故常无欲空虚,可以观其始物之妙。”妙就是极为微细的涨落,缥缈恍惚而难见,正如同巴门尼德所说的“非存在”或“意见”一般。“妙”在马王堆帛书《老子》中作“眇”,此字会意于以目观小,意谓看不清楚,正以其微细难见故,如《庄子》云“眇乎小哉”或日常语“渺小”。总而言之,老子所说的玄、妙,正对应着巴门尼德所说的非存在。巴门尼德将其视为微不足道的、非本质性的东西,排除于真理之路上,而仅仅视为无价值的意见之路,这是他对于“道”的取舍,也决定了后世两千多年西方哲学的基本精神。巴门尼德所无视的东西,柏拉图idea所不欲观的东西,却正是老子无欲之观所要观看的东西,并且认为此中具有更高深的真理。

至于“徼”字,则历代存有纷岐;传世本作“徼”,马王堆帛书本作“噭”,另有敦煌本作“皦”。徼是通向本质化的存在性的,对此也先得有个字义上的考察交待。“徼”“噭”“皦”三字皆从“敫”而得义。 “敫”不见于甲金文字而唯见于秦简,其造字之思曾经颇难索解,但现在从其构形部件的组成来观其会意,乃可知是指“明白、清晰可见”的意思。“敫”字从“白”从“方”从“攵”,“白”表白色,“方”表旗帜,“攵”表以手执物;“敫”字取象以手执拿白旗,乃使人明白可见之义。(详细考释甚繁,可参《存在究原》第四章第三节。)“徼”字从“彳”(道路),《说文》释之为:“徼,循也。”表示遵循道路而行。《广韵》的解释则是:“徼,小道也。”这样“徼”就只是“常道”的别名了,这是受老子影响而将常道贬之为小。其本来意义则实际上是公共的大路,即众人皆能明白清晰地看见它,皆遵循着它,也就是赫拉克利特所谓的公共性的逻各斯,公共性的道路。“噭”字从“口”,表示“呼喊”、“言说”,那么它就表示可说或说得清晰,从而也使人听得明白。“皦”字则只是“敫”的繁化字,即画蛇添足地又加一“白”而以;它仍旧是“敫”的本义,“明白、皎洁”。《道德经》中在它处亦使用“皦”字,如“其上不皦,其下不昧。”则传世本“观其徼”更可能本该是“观其皦”了。但无论如何,这三种字形都有普遍地明白可见的意思,它与“妙”相对;“妙”是微细难见之义,而“徼”则是明白可见,是物已经生长盛大的样子,完全显现、实现了它的本质化的存在性——所以也才明白可见。“徼”意味着明白可见的大道、达道、常道,那也正是可说、可以思考的,也即巴门尼德意义上的本质化的存在性。

总结来说,“观其徼”是对本质化的存在性的观,“观其妙”则是对微妙的非存在性的观;至于二者何以出自“有欲”与“无欲”之别,则是另外的问题,乃与观看之中的意向性束缚有关,此当别论。不管如何,巴门尼德传统下的柏拉图idea之唯取恒常本质而观与中国哲学的徼妙同观,乃决定了中西方哲学的根本不同。中西哲学优劣互见,长短各形,都在此处,其所关涉十分深广,意义极为重大,本文在此就不能详论了。

应该承认,以上对“非存在”与“玄”的比较论证是很不充分的;巴门尼德的“非存在”这个概念本身就是在西方哲学史上被解释滥了的、需要澄清的,它与中国哲学的“玄”这个概念之间的关系,涉及到众多的古文字考证和语源学比较,内容太多,不是这短短一篇文章能展开的,以后专文再论。有兴趣系统地深入了解者也可直接参看《存在究原》一书,本文主要观点及部分文字实出自该书,算是对该书的一点碎片化呈现。www.kobo.com/ca/en/e...亦请关注本专栏,我将推出后续文章详说中国哲学的“玄”与“妙”。