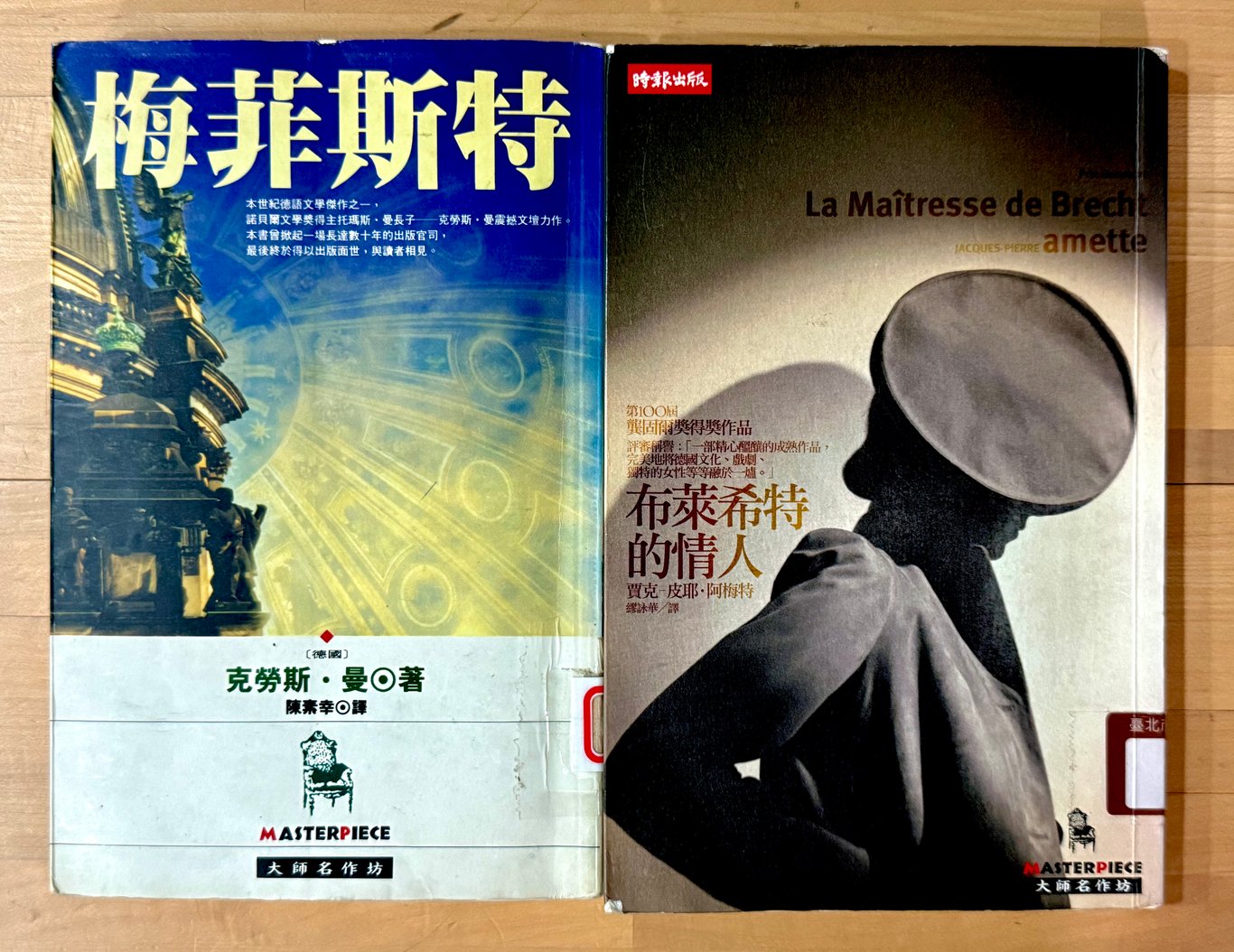

兩本書接續了二戰前後德國的故事

原本並沒有明確的讀書方向與計劃,卻湊巧接連讀了兩本背景發生在納粹德國二戰前後的小說,分別是充滿戰前風聲鶴唳氛圍的《梅菲斯特》,以及戰後獨裁換湯不換藥的《布萊希特的情人》。過去閱讀了不少戰爭期間德國的各種故事,這兩本剛好可以作為前後期延伸。

《梅菲斯特》作者是克勞斯・曼,他是諾貝爾文學獎得主湯瑪斯・曼之子,後者我今年初才讀完他的經典名著《魔山》。克紹箕裘的克勞斯・曼在 1936 年著成《梅菲斯特》時早已流亡海外,畢竟身為一半猶太血統(母系)的他寫了一本諷刺納粹獨裁之書,若繼續待在德國後果難以想像。其實他從 1933 年就開始提筆,而納粹黨自那年一月希特勒就任總理起正式掌權。他眼見彼時德國在不容異見的高壓氛圍下,人人為了自保出賣良心,什麼阿諛諂媚、指鹿為馬的違常行徑都幹得出來,尤以影射真實角色——國家劇院總監——的主角何夫根更是讓投身藝術領域的克勞斯大為不齒,此人臉皮之厚、轉變之大,讓克勞斯與之決裂,而他倆過去甚至還待在同一個左派劇團。

演員:藝人的一種,指專職演出或在表演藝術作品扮演某個角色的人(維基百科)。何夫根這名角色在戲劇舞台上演技普普,卻在人生舞臺上表現非凡,演活了「向上管理」之精髓。且看書中精彩的一段描述:

何夫根專門扮演高雅的流氓,身著燕尾服的謀殺者,歷史的奸臣,他什麼都沒看到,什麼都沒聽到;什麼都沒察覺到。他甚至不是住在柏林這個都市——就像從前在漢堡一樣——他只認識舞台、攝影棚、更衣室、一些夜總會、一些宴會廳和附庸風雅的沙龍。他察覺到季節的改變嗎?他知道已經過去數年了嗎?那個被歡迎、被期待,而現在卻如此悲慘下台的威瑪共和國在位的:一九三〇、一九三一、一九三二這些年呢?演員何夫根生活在一場接一場的首演,一部接一部的電影中,他數著「開拍日」,「排練日」,但是他大概不知道雪融化了,風飄來了香味,樹木和灌木林發芽長樹葉,大概不認識花、泥土和流水。他被他的虛榮心禁錮,就像被監獄禁錮一樣;他不知足,他汲汲營營;經常處於一種最高程度的歇斯底里狀態,演員何夫根享受也忍受著他那非比尋常的命運,然而他的命運不過是處在垂死的,心靈異化的,迎向災難的忙碌活動的邊緣,是塊庸俗、五彩繽紛的波斯地毯。

這段帶著預言與回首質地卻又蘊含《傳道書》命定氣味的文字,畫龍點睛般為整本小説批下了註,也速寫了整個納粹時期的德國人面貌。

由於被影射的實際人物——真人版何夫根——格林根斯在戰後仍活躍於德國藝文界,所以他千方百計阻撓《梅菲斯特》的付梓,即使去世後其繼承人也持遵意志頑守禁令,以致多年纏訟未果後要到 1981 年才得以解禁出版,距克勞斯成書已 45 年,而他本人早在 1949 年即因服用安眠藥過量而過世。

《布萊希特的情人》來自法國作家賈克-皮耶・阿梅特,他是研究德國名劇作家布萊希特的專家,所以能用法文寫德國人,據說下筆極具德語風範,無奈我看中文譯本無從感受。這本小說寫 1948 年流亡多年的布萊希特重返東柏林,表面上受到祖國的歡迎,事實上卻被政府懷疑忠誠度而派美女特務以情婦之姿親近方便監視。布萊希特畢生崇尚左翼思想、關懷底層,自知無法見容於納粹,因而自 1933 年希特勒上台後即火速逃往其他歐陸國家,輾轉在 1941 年落腳美國加州,戰後卻遭反共迫害而逼離,終於在 1948 年回到東柏林,卻因曾滯美多年而難為共產黨政府所盡信。被吸收去做情婦的女演員瑪莉亞也命運坎坷,父親與丈夫皆為納粹黨人,所以她只得接受政府的命令以為贖罪。不相信她的除了政府之外還有布萊希特的正宮甚至他本人,都讓瑪莉亞像棋子一般任人擺布,即使與計畫負責官員漢斯彼此日久生情卻也難訴款曲,最終只得默默地在風華褪去後接受漢斯安排隱去自由西德,這已是不得不的僅存恩惠。布萊希特、瑪莉亞、漢斯,在極權社會下全都無法掌握自己命運,惟共築了一曲幽微淒美的時代悲歌。

我曾在之前聽 Tom Waits 時有接觸到布萊希特的作品,最直接的就是翻唱 1928 年首演的《三文錢歌劇》中的〈What Keeps Mankind Alive?〉,與布氏合作的作曲家是 Kurt Weill。其實 Tom Waits 多次與實驗劇場導演 Robert Wilson 合作,後者就改編過《三文錢歌劇》。布萊希特此劇以荒誕手法諷刺資本主義,而 Tom Waits 自己的音樂從八〇年代開始更趨向描寫社會底層邊緣人,常用非典型樂器與實驗性手法來呈現,這些都具有布萊希特的味道。我在攻略掉 Tom Waits 後無意間又讀到與布萊希特相關的書,真是覺得很巧。

這兩本書都只是隨意在圖書館架上看到就收下,而且還是不同時間借到的。我想要看什麼書都很隨意,打開書本前經常不知主旨為何,每每只是因為從其他地方得知書名,閱讀地圖就這樣左牽右連慢慢織入腦海。有時逛圖書館或書店看到才會想起,有時是一個乍現的機緣去驅動借閱。結果因此跨入了一段三十年德國時空裡,想想有時候被紙本書包圍也是挺不錯的。