《誤信》書摘:理解與應對「誤信」的世界

為何理智的人會相信不理性的事?

2020年7月,著名行為經濟學家 Dan Ariely 博士發現自己活在一個平行宇宙中。在這個宇宙裡,一個與他同名、同貌、同聲的人,正與比爾·蓋茲和光明會(Illuminati)密謀,策劃一場旨在危害全人類的「新冠騙局」。網路指控他為「首席意識工程師」,意圖透過疫苗讓女性不孕以減少世界人口,並建立全球疫苗護照系統以監控所有人。這些指控從荒謬的笑話演變為真實的痛苦,甚至連曾敬重他、認識他多年的朋友都深信不疑。這段個人經歷生動地揭示了一個當代社會的關鍵挑ㄅ戰:為何理智之人會相信非理性之事?這正是這本書致力於解答的核心問題。

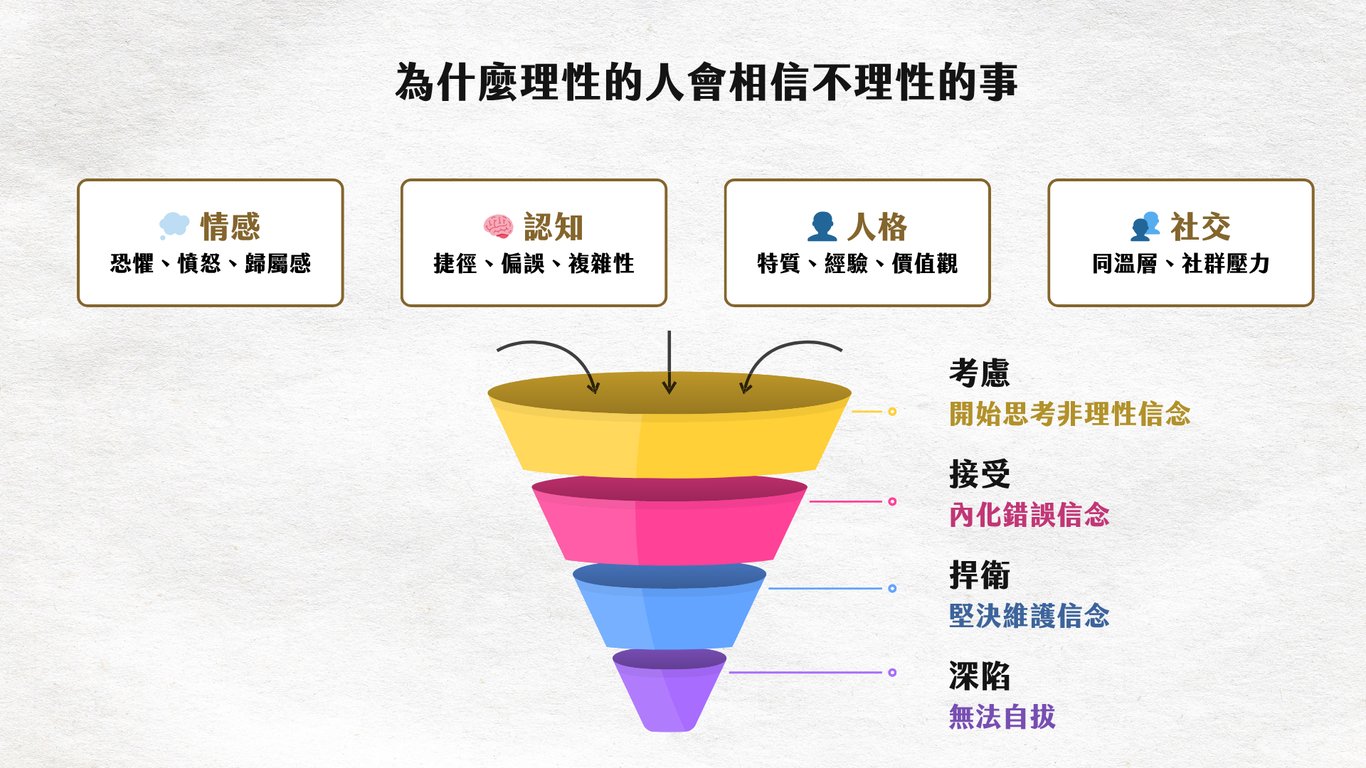

作者將此現象稱為「錯信」(misbelief)。它不僅僅是單純相信了錯誤的資訊,而是一種看待世界的扭曲透鏡,更是一個將人越拉越深的過程。可以將其比喻為一個「錯信漏斗」(Funnel of Misbelief),人們一旦進入,便會被一股強大的力量向下牽引。

書中基於社會科學的工具與文獻回顧,深入剖析構成「錯信漏斗」(The Funnel of Misbelief)的四大關鍵要素:情感(Emotional)、認知(Cognitive)、人格(Personality)與 社交(Social)。

透過理解這些要素的作用,我們不僅能更清晰地洞察一個人從信徒變為錯信者的總體過程,以及為什麼一個看似理性的人會開始考慮、接受然後捍衛非理性的信念,更重要的是,能反思並審視我們自身信念形成的機制,。

這本書目的是幫助理解並同理, 這些驅使我們相信的力量,這種不帶評判的理解與同理心,,是在這個兩極分化日益嚴重 的世界中,尋求恢復社會信任, 與彌合分歧 的最有利起點。

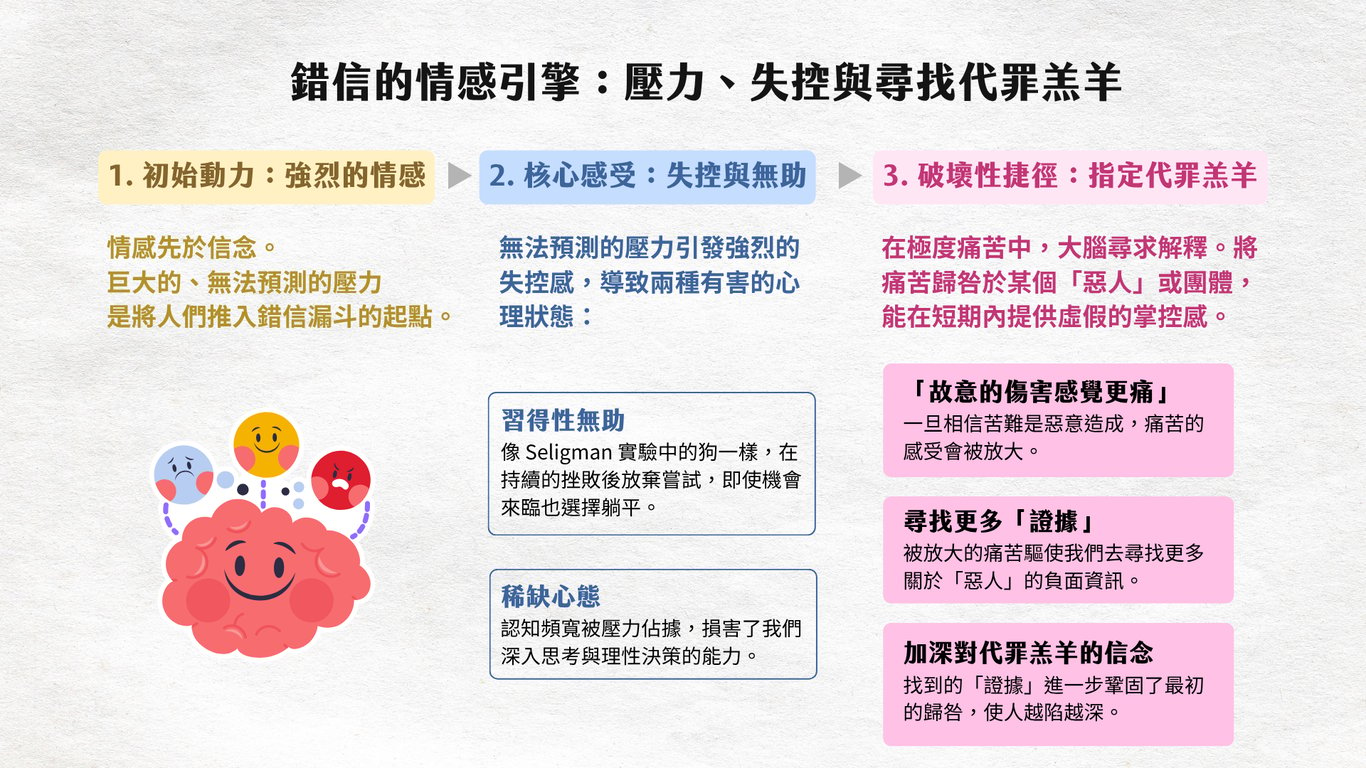

錯信的情感引擎:壓力、失控與尋找代罪羔羊

要理解錯信的根源,我們必須首先探討其情感基礎。強烈的情感,特別是巨大的壓力,往往是將人們推入錯信漏斗的初始動力。情感先於信念,我們往往是先有了強烈的情感反應,然後才為其尋找一個合理的解釋。

無法預測的壓力(unpredictable stress)是主要的催化劑。它會引發一種強烈的失控感與無助感。心理學家 Martin Seligman 在其經典實驗中生動地展示了這一點:他將狗分為兩組,一組(我們稱之為查理)可以透過按壓面板來停止電擊,從而學會了控制;另一組(我們稱之為羅蘭)無論做什麼都無法停止電擊,最終學會了自己是無能為力的。當兩組狗隨後被放入一個可以輕易跳過柵欄以躲避電擊的新環境時,查理迅速找到了逃脫的方法,而羅蘭卻只是躺在原地哀嚎,放棄了嘗試。這就是「習得性無助」(learned helplessness)(Seligman & Maier, 1967)。這種壓力還會造成「稀缺心態」(scarcity mindset),佔據我們有限的認知頻寬,進而損害我們的思考與決策能力。

Seligman, M. E., & Maier, S. F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74(1), 1–9. https://doi.org/10.1037/h0024514

在這種極度痛苦的狀態下,大腦會本能地尋求解釋與控制感,而「指定一個代罪羔羊」(picking a villain)便成了一種捷徑。將自身的痛苦歸咎於某個邪惡的個人或團體,能在短期內提供一種虛假的掌控感與心理慰藉。然而,這也開啟了一個破壞性的循環。心理學研究證實,「故意的傷害感覺更痛」(intentional hurt hurts more)(Gray & Wegner, 2008)。一旦我們相信自己的苦難是某人惡意造成的,痛苦的感受會被放大,這反過來又會驅使我們去尋找更多關於這個「惡人」的證據,從而在錯信的道路上越陷越深。

Gray, K., & Wegner, D. M. (2008). The Sting of Intentional Pain. Psychological Science, 19(12), 1260-1262. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02208.x (Original work published 2008)

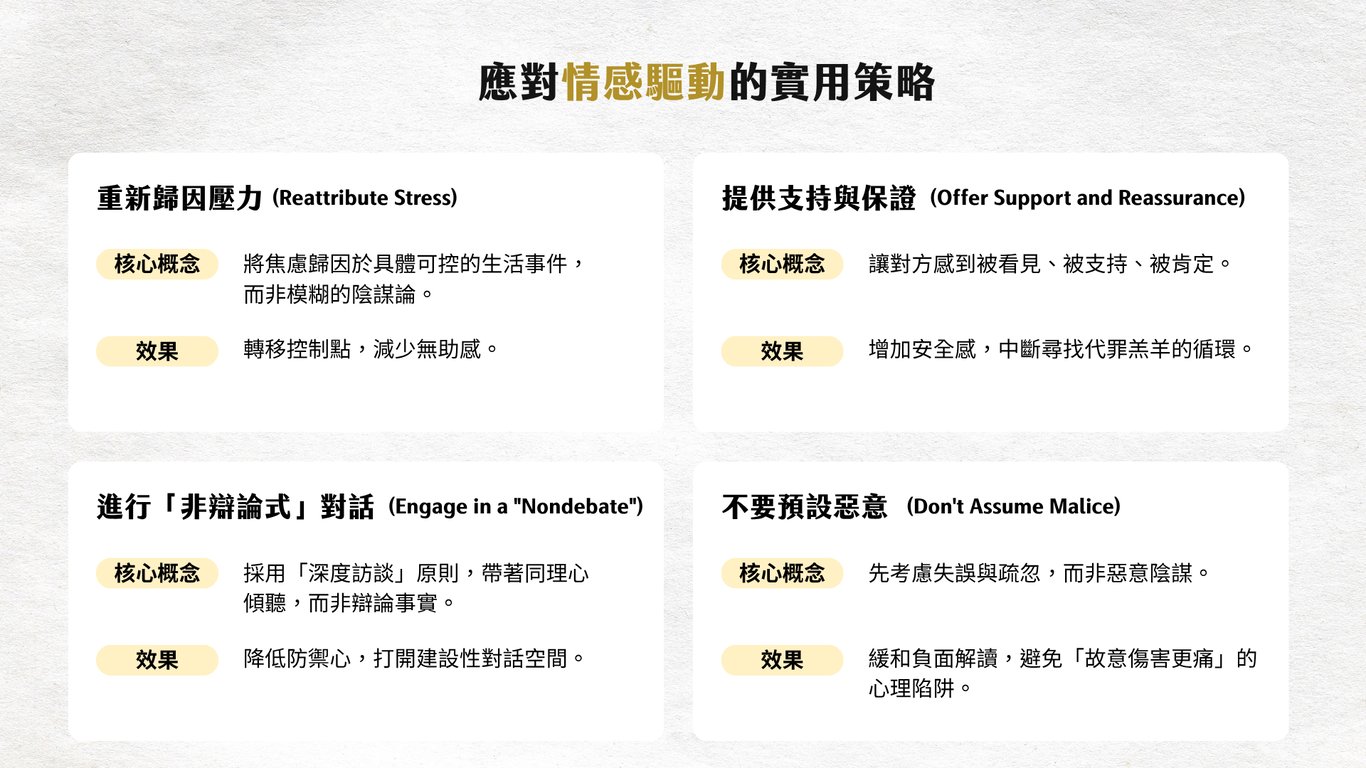

應對情感驅動的實用策略

以下策略目的是處理錯信背後的情感需求,而非直接辯論事實。

重新歸因壓力 (Reattribute Stress): 引導一個人將其普遍的焦慮感與具體、可控的生活事件(如最近的財務困難、家庭矛盾)聯繫起來,而不是歸咎於一個龐大而模糊的邪惡陰謀。這項技巧之所以有效,是藉由將個人的控制點從外部、無法控制的來源(陰謀)轉移到內部或局部的、可管理的因素上,從而減少習得性無助感。

提供支持與保證 (Offer Support and Reassurance): 當一個人感到被看見、被支持、被肯定其能力時,他們尋求外部解釋或代罪羔羊的需求就會降低。這項策略的原理是,透過增強個人的安全感和自我效能感,可以有效中斷他們為解釋自身痛苦而尋找惡人的惡性循環。

進行「非辯論式」對話 (Engage in a "Nondebate"): 採用「深度訪談」(deep canvassing)的原則,其方法是「先提出敏感問題,帶著真正的興趣傾聽答案,然後提出後續問題」。對話的重點不是辯贏事實,而是帶著同理心傾聽對方潛在的情感與痛苦,創造一個安全的對話空間。當人們感到被傾聽與理解時,他們的防禦心會降低,從而為更具建設性的討論打開大門。

不要預設惡意 (Don't Assume Malice): 採用改良版的「漢隆的剃刀」(Hanlon's Razor)原則:「能以人類的犯錯來合理解釋的,就永遠不要歸咎於惡意。」當壞事發生時,先考慮它是否源於失誤、疏忽或各種人性的弱點,而不是一個精心策劃的陰謀。這種思維方式有助於緩和對事件的負面解讀,避免陷入「故意傷害更痛」的心理陷阱。

當這些強烈的情感狀態為錯信提供了溫床後,我們的認知系統便會開始利用各種有缺陷的思維捷徑,來建構並鞏固那些我們「需要」去相信的信念。

認知陷阱:我們如何努力相信自己早已相信的事

一旦情感創造了相信某件事的強烈需求,我們的大腦便會啟動一系列有缺陷的思維過程,來建立、鞏固並捍衛這些信念。我們並非客觀的資訊處理器;相反地,我們更像是積極的辯護律師,努力地為自己早已偏好的結論尋找證據。

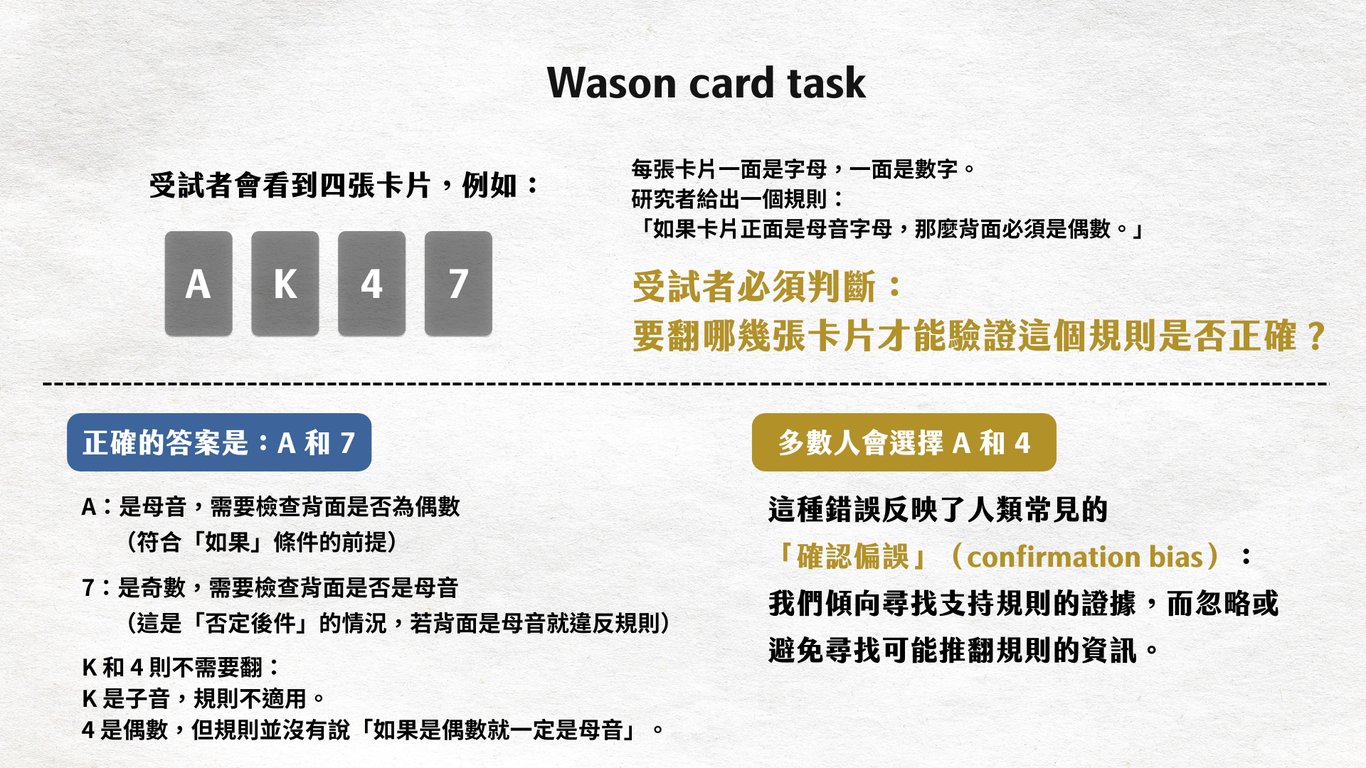

這個過程的核心是帶有偏見的資訊搜尋。最典型的例子是確認偏誤(confirmation bias),即我們傾向於尋找、解釋並記住那些能證實我們既有信念的資訊。在經典的「華生卡片選擇任務」(Wason card task)中,多數人會選擇翻開能「證實」規則的卡片,而不是選擇可能「證偽」規則的卡片,這充分說明了我們尋求支持而非反駁的本能。這種偏誤進一步演變為動機性推理(motivated reasoning),意指我們的情感與動機(例如,希望自己支持的球隊獲勝,或希望某種廉價藥物有效)會引導我們的推理過程,使我們對支持性證據深信不疑,卻對矛盾證據百般挑剔。就像觀看球賽時,裁判對我方的判罰總是不公,對敵方的判罰卻是理所當然;又或者像伊維菌素(ivermectin)的支持者,他們會嚴格審查證明其無效的研究,卻對支持其有效的研究(哪怕數據有瑕疵)全盤接受。

解決方案規避(Solution Aversion)是動機性推理的一種特殊且強大的形式。它的運作機制是:如果我們厭惡某個問題的解決方案,我們就會傾向於否認這個問題本身的存在。例如,在氣候變遷議題上,如果提出的解決方案是加強政府監管(這與某些人的自由市場意識形態相悖),他們否認氣候變遷問題的意願就會顯著增強。同樣,在槍枝管制議題上,一些人因為極度反對限制擁槍權的「解決方案」,甚至會選擇去相信校園槍擊案是捏造的「問題」。

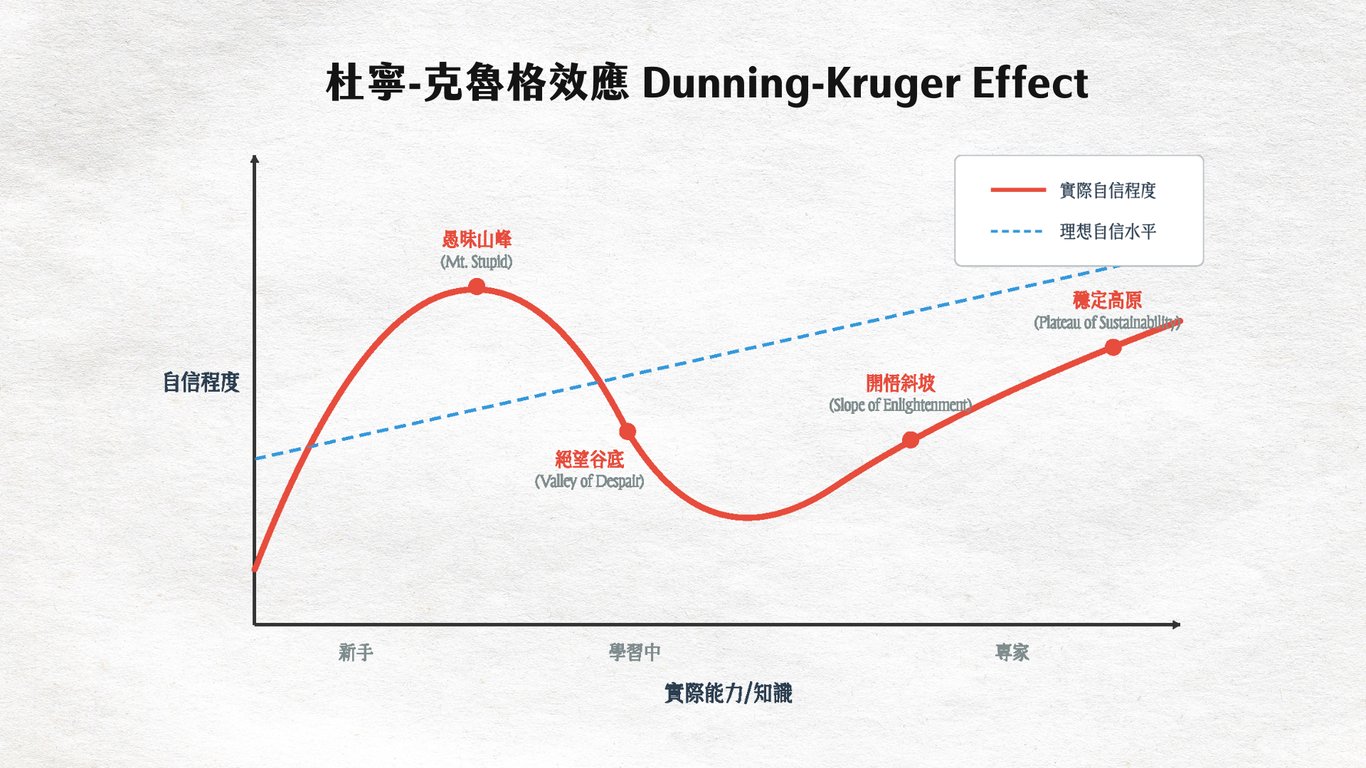

最後,過度自信也扮演了關鍵角色。杜寧-克魯格效應(Dunning-Kruger Effect)解釋深度錯覺(Illusion of Explanatory Depth),即我們普遍高估了自己對複雜系統的理解程度。不妨試試這個練習:在腦中(或紙上)畫出一輛自行車的完整結構,包括車架、踏板和鏈條。許多人在嘗試後會驚訝地發現,他們畫出的鏈條無法帶動車輪,或者車架的結構根本無法支撐。這個簡單的練習生動地揭示了我們常誤以為自己懂,但實際上理解甚淺。這種錯覺讓我們輕易地接受簡單的解釋,並對自己的判斷過於自信,從而更容易陷入錯信。

提升思維清晰度的實用策略

以下策略可以幫助我們覺察並應對這些認知陷阱。

挑戰你的信念 (Challenge Your Beliefs): 採用蘇格拉底式的提問法。當你有一個假設時,主動尋找替代性的解釋,並思考什麼樣的證據可以「證偽」你的假設。將思考過程寫在紙上,有助於避免自我欺騙。這個方法的心理學基礎是,透過迫使自己扮演反方角色,可以削弱確認偏誤的影響。

練習「矛盾說服法」(Practice Paradoxical Persuasion): 面對一個持極端立場的人,可以嘗試將他們的立場推向更極端的、甚至荒謬的程度。例如,如果有人認為所有製藥公司都是邪惡的,你可以附和並建議他們立即停用所有藥物。這種技巧有時能幫助對方從外部視角審視自己的信念,從而意識到其不合邏輯之處。

避免直接否定 (Hesitate to Negate): 為避免強化錯誤的敘述,應提供一個正確的替代性故事,而不要重複原來的謊言。重複並否定一個錯誤的說法(例如,「X是不對的」)會因「錯覺真相效應」(illusory truth effect)而加深大腦對「X」的印象。因此,指令是:直接陳述「Y才是真實的」,完全不要提及錯誤的說法X。

從更好的解決方案開始 (Start with Better Solutions): 為繞開「解決方案規避」,在討論爭議性問題的事實之前,先探討那些在意識形態上威脅性較小的解決方案。例如,在討論氣候變遷時,先從自由市場的解決方案(而非政府監管)談起,可能會讓對方更願意承認問題的存在。這項策略的原理是,透過降低感知到的威脅,可以減少動機性推理的防禦性反應。

普遍的認知偏誤為錯信的滋生提供了土壤,但為何有些人會比其他人更快、更深地陷入其中?答案往往與他們穩定的人格特質有關。

人格特質:為何有些人更容易陷入錯信?

儘管人人都可能陷入錯信,但某些穩定的人格特質就像潤滑劑,能加速個體在錯信漏斗中的下滑速度。需要強調的是,這些特質是傾向性因素,而非決定性因素。它們創造了一種脆弱性,使某些人在面對壓力和不確定性時,更容易選擇錯信作為應對機制。

根據研究,以下幾種核心人格特質與錯信傾向有著密切關聯:

記憶扭曲傾向 (Tendency for Memory Distortion): 我們的記憶並非精準的錄影機,而是會被重構和扭曲。一項針對自稱被「外星人綁架」者的研究極具啟發性。研究發現,這些人並非精神失常,而是更容易產生虛假記憶。他們的「綁架」經歷,其細節(如身體麻痺、漂浮感、看到奇怪身影)與一種名為「睡眠麻痺」(sleep paralysis)的生理現象高度吻合。這表明,他們很可能是將一次真實的生理體驗,在記憶中錯誤地重構成了一次超自然事件,並對此深信不疑。這種將真實感受與虛構敘事相結合的能力,是錯信形成的重要心理基礎(Clancy et al., 2002)。

模式識別傾向 (Patternicity): 人類天生就是模式尋找者,我們的大腦傾向於在隨機的雜訊中尋找有意義的關聯。然而,有些人具備更強的「模式化」傾向,更容易在無關的事件中看到虛幻的聯繫和陰謀。在一項實驗中,研究人員向參與者展示一長串隨機的擲硬幣結果(例如HTHTHHTTHH...),並詢問他們認為這個序列是隨機的還是預設的。那些更容易感知到預設模式的人,其模式化傾向也更強。這種傾向會使他們過度地「連接點」,將不相關的全球事件串聯成一個巨大的陰謀(Van Prooijen et al., 2017)。

缺乏知識謙遜 (Lack of Intellectual Humility): 知識謙遜指的是能夠認識到自身信念可能是錯誤的,並對新證據保持開放態度。缺乏這種特質的人,往往過度依賴自己的直覺和感受,對與其觀點相悖的證據表現出強烈的排斥。他們會認為自己的「直覺」比專家的數據更可靠,並且很難承認自己的無知。這種心態使得他們在面對複雜問題時,更容易固守錯誤的信念(Bowes et al., 2020)。

自戀傾向 (Narcissism): 自戀的核心特質是對讚賞和欽佩的強烈需求。當這種需求得不到滿足時,便會產生一種深刻的「受害感」或「怨恨」。這使得陰謀論對具有自戀傾向的人尤其具有吸引力,因為它提供了一套完美的敘事:世界上的問題不是我的錯,而是由一個邪惡的外部敵人(如菁英集團)造成的。同時,相信陰謀論能帶來一種擁有「獨特知識」的優越感,滿足了他們需要感覺自己很特別的心理需求(Cichocka et al., 2022)。

Clancy, S. A., McNally, R. J., Schacter, D. L., Lenzenweger, M. F., & Pitman, R. K. (2002). Memory distortion in people reporting abduction by aliens. Journal of Abnormal Psychology, 111(3), 455–461. https://doi.org/10.1037/0021-843x.111.3.455

Van Prooijen, J., Douglas, K. M., & De Inocencio, C. (2017). Connecting the dots: Illusory pattern perception predicts belief in conspiracies and the supernatural. European Journal of Social Psychology, 48(3), 320–335. https://doi.org/10.1002/ejsp.2331

Bowes, S. M., Costello, T. H., Ma, W., & Lilienfeld, S. O. (2020). Looking under the tinfoil hat: Clarifying the personological and psychopathological correlates of conspiracy beliefs. Journal of Personality, 89(3), 422–436. https://doi.org/10.1111/jopy.12588

Cichocka, A., Marchlewska, M., & Biddlestone, M. (2022). Why do narcissists find conspiracy theories so appealing? Current Opinion in Psychology, 47, 101386. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101386

基於人格特質的應對建議

理解這些人格傾向後,我們可以採取以下策略來幫助自己和他人。

練習知識謙遜 (Practice Intellectual Humility): 在對話中有意識地使用「我可能錯了」等短語,並培養一種「成長心態」(growth mindset),將智力視為可以發展的能力,而非固定不變的特質。這個練習的目的是,透過將不確定性常態化,降低承認錯誤的心理成本,從而更坦然地接受新觀點。

照顧你身邊的自戀者 (Tend to Your Narcissists): 對於那些有自戀傾向的人,給予適度的肯定與認可,讓他們在正常的社交互動中感受到價值。這項策略的心理學基礎是,透過滿足他們對認可的基本需求,或許可以減少他們透過擁抱極端信念來尋求關注和優越感的動機。

人格特質並非在真空中運作,它們需要特定的社會環境來觸發和放大。接下來,我們將探討最後一個關鍵要素:社交力量,它往往是將人徹底鎖定在錯信世界裡的黏合劑。

社交的黏合劑與加速器:歸屬感、排斥與極端化

社交因素往往是完成錯信過程的「臨門一腳」。它將個體拉入緊密的錯信社群,並製造出強大的心理壁壘,使其難以離開。這個過程由一股強大的推力與拉力共同作用,最終將人鎖定在一個與主流社會隔絕的資訊與情感生態系統中。

社交力量的推與拉

被排斥的痛苦 (The Push): 當一個人開始接觸並試探性地分享錯信觀點時,他們往往會遭到原有社交圈(家人、朋友)的嘲笑、質疑甚至排斥。這種社交排斥(ostracism)會引發劇烈的心理痛苦。在著名的「網路傳球」(Cyberball)實驗中,研究人員發現,即便是在一個虛擬的線上遊戲中被其他玩家故意忽略,參與者的大腦中處理生理疼痛的區域也會被啟動。這種被原有社群拋棄的痛苦,會將個體強力地「推」向別處尋求慰藉(Eisenberger et al., 2003)。

歸屬感的吸引 (The Pull): 與此同時,錯信者社群提供了強大的「拉力」。在這個新社群裡,個體的疑問不僅不會被嘲笑,反而會得到熱烈的支持與肯定。這些群體內部存在著「超乎尋常的相互肯定」和「熱情洋溢」的讚美。對於一個剛被原有社交圈排斥的人來說,這種無條件的接納和社群溫暖具有無可抗拒的吸引力。

Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An FMRI study of social exclusion. Science, 302(5643), 290–292. https://doi.org/10.1126/science.1089134

社交加速的機制

一旦進入新的社群,群體動力學會進一步加速信念的極端化與鞏固。

認知失調 (Cognitive Dissonance): 當我們的行為與信念產生衝突時,會產生一種名為認知失調的不適感。為了緩解這種不適,我們傾向於改變信念來為行為辯護。當一個人為了支持某個錯信而採取公開行動(例如,在社群媒體上發文、參加抗議活動),即使後來出現了相反的證據,承認自己錯了也意味著承認之前的行為是愚蠢的,這會引發強烈的認知失調。因此,他們更有可能選擇強化原有的信念。1950年代,心理學家利昂·費斯廷格(Leon Festinger)對一個預言世界末日的邪教組織的研究經典地展示了這一點:當預言失敗後,那些為此放棄了財產和家庭的忠實信徒,反而變得更加虔誠(Festinger et al., 1964)。

用極端來強化認同 (Using Extremity to Enhance Identity): 在錯信者社群中,表達越來越極端的觀點,成為了一種證明自己忠誠度的「高成本信號」(costly signal)。由於發表極端、有社會風險的觀點代價高昂且難以偽裝,它便成為了向群體內部證明忠誠的可靠方式。創造出一種激烈的競爭螺旋,成員們爭相發表更激進的言論,以獲取社群內的地位和認可。

Festinger, L., Riecken, H. W., & Schachter, S. (1964). When prophecy fails: A social and psychological study of a modern group that predicted the destruction of the world. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA05153181

應對社交力量的實用策略

理解了這些強大的社交力量後,我們可以採取以下策略來應對。

抵制排斥的誘惑 (Fight the Temptation to Ostracize): 當你關心的人開始陷入錯信時,切斷聯繫是最糟糕的策略,因為排斥只會加速他們投入新社群的懷抱。這項策略背後的心理學原理是,維持溝通管道等於維持了對方回歸原有社會支持網絡的可能性,避免了將其完全推向對立陣營。

從共同點開始 (Start with Common Ground): 在討論有爭議的話題之前,先尋找共同的興趣、價值觀或目標(例如,都關心孩子的教育),創造一種「我們是同一國」的感覺。這個方法的目的是建立融洽關係,將對話框架從「敵我對立」轉變為「我們共同探討問題」的合作模式,從而降低對方的防禦心理。

傾聽前圈內人的聲音 (Listen to Former Insiders): 那些成功離開錯信社群的人,他們的經歷極具價值。支持並傳播這些「前圈內人」的故事,可以為其他仍在掙扎的人提供一條可能的出路。他們的敘述之所以有說服力,是因為他們具備「圈內人」的可信度,能夠以過來人的身份,帶著同理心與洞察力與仍在其中的人溝通。

情感的驅動、認知的陷阱、人格的易感性以及社交的黏合,這四股力量交織在一起,形成了一個強大的漏斗,最終侵蝕了現代社會運作的基石:信任。

結論:在錯信的世界中重建信任

《誤信》深入剖析將理性之人引向非理性信念的「錯信漏斗」。可以看到這個過程並非源於智力缺陷,而是一個由四種強大力量交織驅動的心理旅程:情感引擎提供了初始動力,源於壓力與失控感;認知陷阱利用我們大腦的偏誤來建構和鞏固信念;人格特質決定了個體對這些力量的易感程度;而社交力量則提供了歸屬感,將人牢牢鎖定在錯信社群中。

歸根結柢,錯信的蔓延是一場深刻的信任危機。信任是社會的潤滑劑,它讓我們能夠合作、建立制度、發展科學。當對政府、媒體、科學機構乃至人與人之間的信任被侵蝕時,社會運作的基礎便會動搖,其後果遠比任何單一的陰謀論都更加危險。

然而,理解這場危機的深層原因也給我們帶來了希望。 Dan Ariely 博士用「超人」的比喻給了我們啟示:人類有許多天生的生理極限——我們不會飛,不耐寒。但我們並未因此絕望,而是透過智慧創造了飛機和暖氣來克服這些限制。同樣地,我們也擁有天生的認知極限,我們容易產生偏見、受情緒影響、過於自信。因此,我們不能僅僅期望人們變得更「理性」,而是必須著手設計更優質的資訊環境、教育體系和社交平台,這些新工具能夠體察並彌補我們心智的弱點,保護我們免於自身的非理性。

這趟探索之旅的最終指向,是對同理心的呼喚。那些陷入錯信的人,並非我們的敵人。他們是和我們一樣,在一個充滿壓力和不確定性的複雜世界中,努力尋找意義、安全感和歸屬感的普通人。理解他們為何相信,是彌合分歧、重建一個更值得信賴的世界的第一步,也是最關鍵的一步。