重讀李錦繡——創作路上的「我」

前言

2025年,名為「陳美玲」的展覽於國立臺灣藝術大學有章藝術博物館展出,展覽聚焦於出生於五〇年代的臺灣女性,邀請小說家高博倫共創源自現實的虛構人物「陳美玲」 ,試圖勾勒出該年代女性的群像。其中,參展藝術家李錦繡之於我而言有特殊的意義,她與小說中的陳美玲皆經歷為家庭犧牲,並因患癌症早逝,種種重疊的巧合告訴我她是「陳美玲」的化身。

從多本專輯以及文獻中,我努力拼湊出李錦繡的人生: 1953年生於嘉義,創作才華橫溢,與另一名藝術家結婚育有一子;後隨丈夫赴巴黎留學;返臺後較多以輔助者的角色協助丈夫創作,因此創作及展覽發表空間受限;晚年才擁有獨立的工作室,卻不幸發現患有乳腺癌,離世前依然堅持繪畫。李氏的繪畫創作大多呈現灰暗色調與形體的變形,而離世的前兩年畫面突然轉向繽紛鮮豔,彷彿應證了其心境因擁有獨立空間而由昏暗壓抑走向明亮自由。

在既有一致性的敘事中,李錦繡的人生路徑彷彿是在種種「不得不」情境下被迫妥協的結果,她的創作被視為面對壓抑婚姻生活的抒發,卻讓藝術家主體性的追求顯得空缺。我開始好奇:作為一名藝術家,她想表達的「我」是什麼模樣?作為一個人,她有什麼樣的性格與信念?我們是否能跳脫出「人妻居家空間寫生」的敘事,以更純粹的眼光看見一名藝術家在繪畫造詣上的追求?

基於這些提問,我決定放下了過去研究李錦繡作品時所累積的假設,從一手資料下手,僅參考李錦繡的碩士論文《臺灣—巴黎:自由路上的繪畫》 ,並拜訪她生命中兩位重要的男性——丈夫黃步青、弟弟李英哲——進行李錦繡生命史的訪談。本文因此有別於以往的藝術史研究,文章主體為黃步青與李英哲的兩篇採訪稿,兩者以線性時間互相補充,試圖還原藝術家在創作當下所處的情境。

在整理書寫採訪稿的過程中,我始終保持兩個原則:一、李錦繡是敘事的主體與核心,不應被其他事物所偏移;二、我不願錦繡被視為一名悲情的女人、一名受害者。並試圖降低自身的「作者詮釋」濾鏡,讓後續研究者能以更自由的視角閱讀李錦繡。

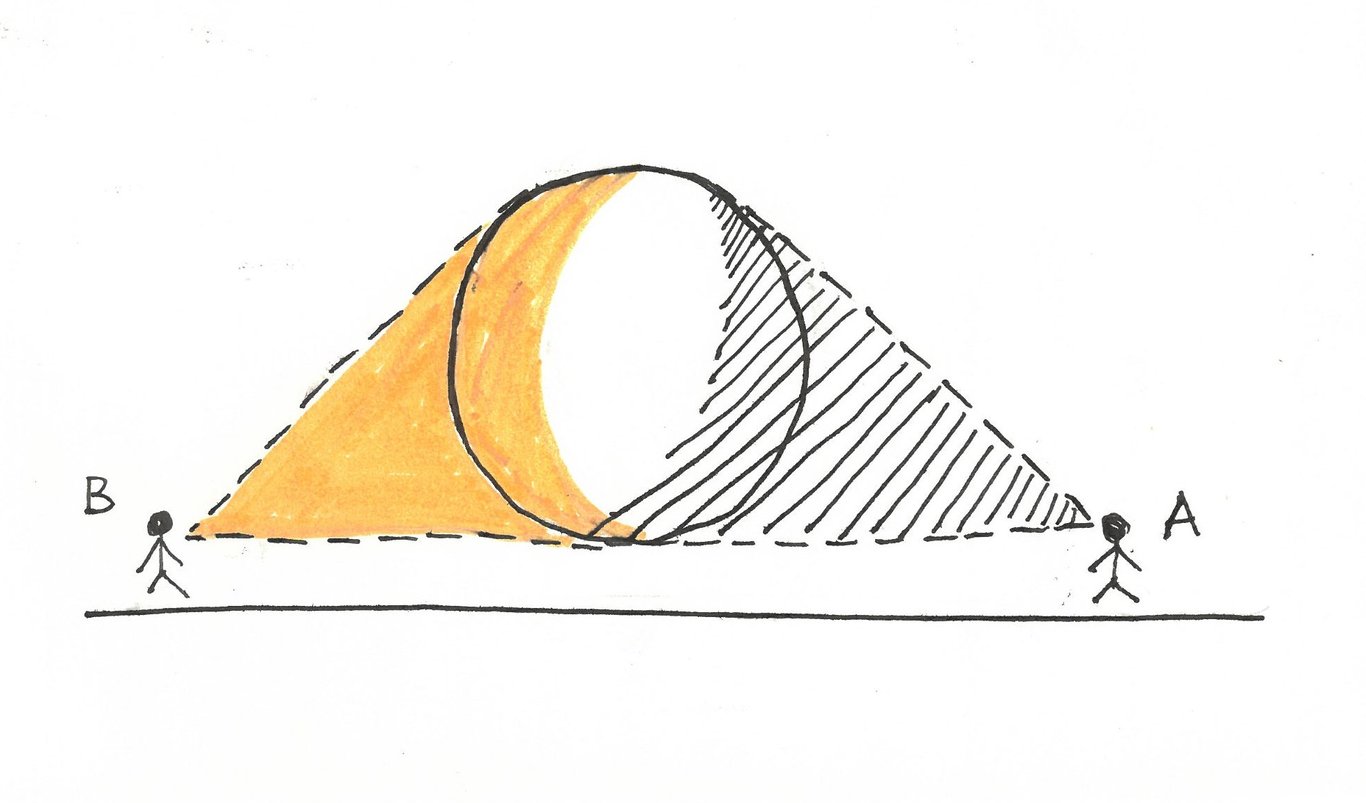

在此前我依然要強調,站在地球上的人永遠只能看到月亮的一面,但人類往往覺得自己了解了整顆月球。在以下的書寫中,我嘗試提供「月球」的兩面,它們看似以線型方式描述了李錦繡的一生,卻依然無法完整的囊括這名女人存在的所有。到目前為止,我認為只有一句李錦繡親手書寫的句子可以精準地描述她自己:「透明的空間,我的存在應也是透明自在。」

李錦繡的丈夫:黃步青

這段訪談發生在2024年3月10日,10:07到20:16,長達約八小時,地點在「黃步青80藝術空間」,途中我們去吃了李錦繡生前最愛的虱目魚肚湯。訪談的過程像是被帶到第一現場,一度讓我懷疑自己是否有資格作為一名旁觀者,我不確定自己是否足夠正直,能夠精準理解其中的意思,訪談內容從李錦繡與黃步青相識的大學生活開始,直至李錦繡生命的終點。

從師大開始

黃步青與李錦繡相識於1972年的國立臺灣師範大學美術系,兩人的繪畫功底厚實,大一素描課上常常一同被陳銀輝老師挑選出來貼在牆上作為模範(另一位常出現的是陳聖頌),當時在臺北的學生總是打扮的漂漂亮亮的來上課,只有錦繡畫起畫來不修邊幅,牛仔褲上總是沾滿顏料。錦繡也是系上的體育健將,籃球、壘球、跑步都難不倒她。她的個性爽朗,兩人很快就成為好友並在大二發展為男女朋友關係。

師大期間黃步青與陳聖頌在和平西路租了一個日式房子作為工作室,曲德義住在隔壁,錦繡因為租屋空間狹小,常常來畫畫。(1977年黃步青、曲德義、李錦繡等人組成了「自由畫會」)

李仲生的前衛繪畫教學

當時師大美術系的老師依然停留在傳統寫實主義或是學院式的繪畫指導,李仲生前衛的藝術觀念在臺灣的藝術教育體系中未被認可,他所指導的學生往往被列入師大的黑名單,但是其學生所組成的「東方畫會」卻在「聖保羅雙年展」中嶄露頭角,因此小有名氣。李仲生所指導的是精神分析學下的繪畫,鼓勵學生在創作中剖析最深層內在的自我,他從來不會教學生繪畫的技巧、或是評判畫面的好壞,甚至不會看完成的畫作,僅從草圖講解畫面是否更靠近那個「自我」的創作狀態。

黃步青從高三起師從李仲生,他描述自己進入那個創作狀態的時間規律,大概發生在半夢半醒間的入睡前後,腦海中浮現的畫面他會快速記錄下草圖,因此繪畫作品跳脫寫實的用色、傳統的構圖,在期末展中常常在留日的前輩老師(如廖繼春、李石樵等)與留歐的老師(如廖修平、席德進等)之間獲得兩極的評價。

李錦繡發現黃步青的繪畫與其他同學大不相同, 決定鼓起勇氣一探究竟,從大二開始上李仲生的課。錦繡性格直爽堅毅,面對李老師要求她將過去所學的拋棄,常常回嘴,李老師直說:「你在學校的畫畫成績也不錯,就繼續在學校畫畫不用來了!」李錦繡還是堅持留下來學習,繪畫開始由寫實轉向非學院式的當代繪畫思維,唯所心向。

與伯樂席德進的相識

大一的時候,黃步青、陳聖頌、曲德義去臺大研究所聽一場論壇,發表人有席德進、余光中,還有一名美國畫家,論壇的尾聲,席德進突然指著他們說:「最後面的三位年輕人請發表你們的意見。」曲德義中文不太好、陳聖頌比較內向,黃步青只好站起來回答,他憑自己與李仲生老師學畫的經驗(李仲生總是在第一堂課要求學生將過去所學的技法拋下,從零開始),他將剛剛席德進所發表的有關現代繪畫的發展全都否定了,認為抽象繪畫並不是由具象演變而來,必須直接進入嶄新的領域。當時席德進早已是臺北知名的藝術家,演講結束後他追出演講廳,將電話留給三個年輕人並鼓勵後輩,後來幾個年輕人也常到席德進家看老師畫畫寫字,才知道席德進在杭州藝專學習時李仲生與趙無極同為學校老師。

聘用席德進為師大美術系副教授 的是時任系主任袁樞真,她曾在日本、法國留學過,思想較開明。席德進教大三的油畫課,為師大帶來了不一樣的風貌,他對李錦繡偏愛有加,學期結束時他送給每位學生一句話,講到錦繡時他說:「你們班上真正的藝術家就是李錦繡。」

席德進曾反對李錦繡與黃步青的婚姻,他指出兩個藝術家同在一段婚姻中總有一個人要犧牲,被犧牲的往往是女性。黃步青再三地向老師保證他會支持錦繡一生都持續創作,席德進最終出席了婚禮祝福兩位新人。

婚姻、藝術夢與家族

1976年兩人畢業,李錦繡因成績優良被分發到臺南市教書,為了離錦繡近一點,黃步青到大甲高中教油畫。兩人不久後談論婚嫁,曾一度遭錦繡父母反對,李錦繡家族是基督教長老教會世家,姨丈是傳教士,娘家曾要求黃步青在結婚前受洗,但他認為結婚是兩個人的事情,受洗應來自未婚妻的要求,但錦繡對基督教也並不熱衷,最終兩人僅以基督教的儀式結婚,並在一年後產下一子——黃可農。

黃步青在大甲教書5年後終於還完公費學債,準備動身前往巴黎,李錦繡也預備在一年後相繼前往巴黎,曲德義因其僑生身分,沒有公費學債壓力,畢業不久就到巴黎深造,並協助步青與錦繡辦理前往法國的手續。當時親朋好友對於夫婦兩人有一個孩子卻要辭去穩定的高中教職,前往巴黎留學感到非常不解。但兩人回想起夏陽、蕭勤、霍剛等前輩都在海外發光發熱,意志堅定的下定決心出國闖蕩。

錦繡出國前最掛心不捨的便是身體欠佳的父母與年幼的可農,她將可農托付給住在嘉義的母親照顧,於此期間創作了《家族》系列,雕塑作品由木箱與石膏組成,木箱的上方將平面家族合照砌成三維立體的白色石膏像,正下方則擺放著巨大石塊的石膏翻模,將人所佔據的的空間具體化,象徵著家族間的情感連結如同石頭般堅毅,責任如石頭般沈重;在平面繪畫中,這些石塊化身成為黑色的團塊,覆蓋於家族像上。站在要離開國與家的十字路口上,錦繡面對自我的藝術追求與家庭羈絆間的抉擇,內心的矛盾搏鬥,化為作品中不斷擴散、無法預測的神秘黑色團塊。

追憶巴黎

1983年,李錦繡30歲前往巴黎。夫妻倆半工半讀,在巴黎過著樸素而心靈富足的生活。

錦繡廚藝了得,法國的朋友都稱她為「Madam Li」,只要聽聞錦繡要下廚就一定會來家裡吃飯。巴黎的冬天下著雪,黃步青與李錦繡常去家附近的森林公園散步,湖面上結著冰,森林與湖形成白茫茫的一片,閃閃發亮,無以名狀的美;巴黎的夏天很熱卻沒有冷氣,法國人常常在房中自在全裸,鄰居的老太太就常如此,黃步青見狀也如此行,錦繡用畫筆將夏日巴黎房中優游自在的軀體描繪下來。繪畫是錦繡生活不可或缺的一部分,她隨時準備以速寫描繪身邊的一切。

李錦繡每日早上做房務打工,下午再進學校上課,黃步青則在下午幫錦繡將畫帶去學校。一日黃步青帶著兩桶畫作去學校,巴黎國立高等美術學院的弗拉基米爾·維利科維奇(Vladimir Veličković,1935-2019) 教授聽聞另一桶畫是他太太的,便起了好奇心要看畫,他表示非常喜歡,卻不相信如此自由的線條來自一個華人。

80年代的巴黎繪畫蓬勃發展,新表現主義、自由具象派及後繪畫抽象派等藝術潮流匯集,同期同學的繪畫皆表現出活潑狂熱的色彩,錦繡卻不願向西方藝術的魅惑屈服,想要努力尋找個人與故鄉文化的關係,她擺脫了在師大期間「學院派的著色方式」 ,特意發展出灰色調及均勻色調的畫法。錦繡在巴黎專注於空間的研究,她從巴黎市中央購物商場與蓬皮杜藝術中心建築玻璃的穿透性獲得靈感,開始嘗試在賽璐璐片上創作,借以表達畫面中內在與外在的聯繫,真實與非真實的糾纏交錯,最終以班上第一名的殊榮畢業

臺南安居時光

1986年,李錦繡畢業返臺,黃步青還在準備論文中,兩人相約由錦繡先回臺灣將可農接來巴黎定居,但是錦繡媽媽從小照顧可農,與孫子感情連結深厚,不捨得他離開臺灣,錦繡眼見離開時五歲的孩子一轉眼就要上國小五年級了,無論如何也不願再離開孩子,於是決定定居在臺灣。隔年黃步青回到臺灣,雖有巴黎夢卻放不下妻子與孩子的他,決定留下。

夫婦倆剛回臺灣時,透過錦繡父親的介紹在臺南家專教書,不久後買下了臺南重劃區的透天房子,黃步青轉任成大建築系副教授,李錦繡需要擔當家庭主婦的工作,也在家開啟了兒童繪畫的課程,因黃步青擅長裝置創作,常常幫錦繡擺設授課使用的靜物;錦繡也常跟黃步青與成大的學生前往公園寫生,由此開啟了「樹木系列」的創作,她以油蠟筆在公園畫下樹的速寫,再回家發展為較完整的壓克力作品,提筆時的錦繡是自由的,她筆下的樹幹時而果斷有力、時而纏繞、時而狂烈,無不顯示她內在感性的生命力。

李錦繡與弟弟關係親密,回臺灣定居後的另一個中心便是每週末前往嘉義看望父母與弟弟一家人,為弟弟新建的幼稚園幫忙設計、翻修等工作,她看著弟弟一路上成長,事業一步步穩定,非常為他開心,也開始為幼稚園設計美術課程、授課。錦繡也透過弟弟接觸了陳丁奇 老師研習書法,並加入蔡肇祺 「中國意識科學研究會」修養心靈。

李錦繡與黃步青對於傳統工藝與古物頗感興趣,常常結伴逛古物店或拾物回家,有一次聽聞屏東有一個老師傅很會做竹凳子,兩人二話不說開車南下,看見高高低低精美的手工藝竹凳,一口氣買了七八張,這些竹凳後來便成為錦繡「居家系列」的重要主題。在「居家系列」中可以瞥見臺南透天房子中的各種角落,錦繡最讓黃步青佩服的就是她總能隨時進入創作的狀態,她拉了一張竹凳子坐下、手持畫布,那裡就是她的創作空間,她將觸目所及的都畫下來,有時包含她優游自在的腳丫子,每一筆都如此篤定。

黃步青與李錦繡自大學起就在同一個空間下創作,兩人雖在創作形式上大相逕庭,卻是對方創作上最重要的知己與伯樂,1997年黃步青作品《野宴》參展威尼斯雙年展,錦繡便是最重要的助手。2001年他們在「水交社」眷村發現一個空房,環境清幽、空間寬闊,夫婦倆便租下這個房子作為度假小屋與共同的工作室。

90年代的畫市亂象與女性主義

在李錦繡的人生中,繪畫創作從來沒有中斷過,卻有一段時間參展並不熱絡。

80年代末臺灣經濟起飛,藝術市場隨即開紅市,一時之間許多人成為了「藝術家」,平常鮮少創作的人也開始提筆創作,作品大賣,錦繡對於魚龍混雜的藝術環境感到有些失落,便主動選擇減少參展露出。她曾寫下:「我亦將有機會舉辦我個人之畫展。可是,我處於此種以賤價值找尋成功的環境中,可能無法讓自己被了解。在這種凡事都與真誠對立的環境中,想保持真心、率直、誠懇並不容易,可是,這不也正是自由駐足之地。」

當時陸蓉之豎起「女性主義」的大旗,常常邀李錦繡參展,錦繡覺得畫畫就是畫畫,不用冠上「女性」的帽子,那是沒有能力的人才做的事,她的繪畫絕對不輸給男性,不需要僅因自己是女性而被邀展,因此拒絕了幾次參展邀約。

「怎麼這麼荒唐」

天意弄人,一家人在臺南看似平靜祥和的日子潛伏危機,錦繡發現自己的乳房有一個小硬塊,她起先前往家附近的醫院檢查皆無大礙,連續五年復檢皆為良性腫瘤,終於在開始有疼痛感時轉往成大醫院,檢查後確診為乳癌末期,這樣晴天霹靂的消息令黃步青十分的自責,若是早點有所警覺不致於此。醫生坦白告知錦繡已錯過了開刀的時機,做化療的效用也不大,或許可尋求醫療體系以外的心靈輔導。

後來一年的生活中,黃步青每天一大早就將錦繡載去高雄找奧修老師,成大教書的工作下班後再去高雄載錦繡回家。第一年錦繡的狀態非常好,紅光滿面,奧修老師認為畫畫可以反映一個人的內心,錦繡過去的用色較為暗淡,鼓勵她用溫暖鮮豔的顏色繪畫,引導內心正向思考。因為原住家透天房子樓梯不方便輪椅的移動,夫婦倆便搬到水交社的房子,錦繡在此創作下了著名的作品《容合、相待、彩虹曲》 。錦繡從沒有停止繪畫過,生病時為來看望她的人畫肖像,也以速寫描繪看護打理她的形態。

2003年10月,黃步青的母親因病逝世,為了參加告別式,他想將錦繡暫時托付給岳父,但因當時錦繡的病況需要特別的看顧,商議之下決定送往加護病房,他與可農趕往鹿港,殊不知加護病房沒有床位,錦繡滯留在急診室期間遭感染,第二天一大早黃步青便接到岳父電話,錦繡已病情危機,醫生評估剩餘的時間有限,但因她患病以來堅持不服用止痛藥與安眠藥,即使器官皆衰竭,意識始終保持清醒,當時醫院要預備為她更換告別的新衣,卻發現庫存的女裝尺寸皆太小,情急之下,黃步青便回覆:「女生的衣服太小就穿男生的衣服」,錦繡笑了一下,說出人生中的最後一句話:「怎麼這麼荒唐。」

當日晚間11時李錦繡離世,那年的她不到50歲。黃步青的頭髮一夜變白。

李錦繡的弟弟:李英哲

本次訪談分為兩段,第一段發生在2024年9月29日,11:07到18:13,地點在嘉義民雄的家庭料理餐廳「渡對」,由李英哲一家共同經營;第二段發生在10月28日,10:04到17:28,地點在李英哲與妻子許雪謹共同經營的「北興幼兒園」,一家以藝術教育為主的實驗性幼兒園,經營至今長達三十餘年。李錦繡自巴黎返臺後常常來往於臺南-嘉義間,協助弟弟的幼兒園外觀設計及藝術課程設計,也與弟弟一同向陳丁奇學習毛筆字,師承蔡肇祺修道。

原生的藝術基因

李錦繡的雙親是嘉義牛桃灣人,父親是油漆工,在電腦調色技術尚未出現的年代,他能調出幾近無色差的漆色,並在看完空間後第一時間給出精準的報價,完工後的油漆也幾乎不會多剩,憑著一流的油漆專業,不久便成為油漆承包商;母親則是傳統的家庭主婦,除了打理家中的事物外,也常常接縫製毛線衣服的工作,工藝細到讓人無法分辨毛衣的裡外,全家大小的衣服都由她包辦。李錦繡繼承了父親對色彩細緻的敏銳度與母親巧妙的手藝,從小就在藝術上表現出色,上嘉義女中時期常代表學校參加繪畫比賽,載譽而歸。

在那個年代,一戶人家通常有五六個孩子以上,因為父親身體消瘦、經常咳嗽,李家決定只生育一女一男兩個孩子,便是李錦繡與李英哲。因爲家中少子,父母對於兩個孩子皆同樣關愛,嚴格管教,成長過程中提供給孩子的物資相對充足。

愛子黃可農

李錦繡在臺北就讀大學時與黃步青相識,家母曾一再的反對兩人的婚姻,然而錦繡心意已決,大學畢業後兩人分別在臺南與大甲任職美術老師,不久便在鹿港結婚,錦繡由臺南轉任為大甲高中的老師,一年後產下愛子黃可農。

在黃可農上中班時,李錦繡與黃步青倆決定出國前往法國深造,因為可農天資聰慧直接跳級上了國小,由外婆接手照顧。外婆對黃可農的照顧極度小心,擔心可農不見了、受傷了、曬黑了… …自己無法向女兒交代,常常限制可農外出行動,為他日後內向的性格種下了因子。

五年後,黃可農五年級,李錦繡取得碩士學位後先行從法國返臺,一年後,丈夫也回國了,不久後夫婦兩在臺南買了房子定居下來。錦繡平日生活非常注重養身,親力親為的照顧可農,堅持以無毒有機的食材為他料理三餐。夫婦兩是從法國留學回來的教授,對於孩子頗有期待,有較高的要求。可農回憶起兒時記憶,有一次考了96分,當時臺灣教育體系採能力分班,父母擔心他無法受到最頂尖的教育,馬上督促他要考100分。黃可農終於在高中的時候開始出現了獨立叛逆的心態,常常將自己關在房間,逐漸與父親的關係疏離,李錦繡夾在丈夫與孩子的之間憂心匆匆,時常扮演調劑者。黃可農一度想放棄學業休學,最終還是以他過人的聰穎考上了輔仁大學哲學系。

兒童藝術教育的理想實踐—「北興幼兒園」

返臺後的每個週末,錦繡都去嘉義看望父母,丈夫偶爾駕車陪同。錦繡在嘉義與臺南皆開設了小班制的兒童美術課程,後來成為她主要的收入來源,她的兒童藝術教育方法與丈夫所擅長的複合媒材創作互相呼應,鼓勵孩子們跳脫出筆與紙,她要教「不會畫、不敢畫的孩子」用各種不同的媒材進行創作表達,弟弟與弟媳會在一旁協助課程的進行,回憶起那段美好的時光,每次上完課後錦繡母親總會端出豐盛的菜餚,一家人和樂融融的共同享用,錦繡晚上則留宿在弟弟家。

錦繡的弟弟李英哲與弟媳許雪謹開設了一間學校——「北興幼兒園」,錦繡從學校初期建築物的構想、裝潢,到後來美術課程的課綱設計、授課,無不親力親為的給予弟弟最大的幫助。李錦繡擅長化廢為寶,將無用之物經過拼貼組裝後重新賦予新美感的魔法,以及鼓勵孩子們自由發揮想像的藝術教育堅持,能在「北興幼兒園」的種種裝設細節中一覽無遺。

一進入「北興幼兒園」,映入眼簾的是巨大的馬賽克牆,充滿兒童視角下天真浪漫的動物形象,說是動物顯得不太精準,因為任何形象都帶有一種「似曾相識,卻又不完全是」的想像距離,像是一個孩童對於這個世界還不完全了解,用僅擁有的片段記憶畫面,拼湊出新的物種,如「長頸鹿」擁有三角形的軀體、方方的臉,「筷子人」擁有星星般發亮身體,「孩童」的臉是月亮的形狀… … 三十年前,錦繡到磁磚工廠撿拾廢棄的磁磚,敲碎成不同的形狀,作了這面馬賽克牆,來上學的孩子們看著錦繡爬上爬下的忙碌著,馬賽克的牆面日益擴張,都叫它「會長大的牆」,錦繡在牆的正下方留了一面白牆,供孩子們自由作畫。

錦繡又用撿拾回來的貝殼、玻璃罐、高爾夫球、後車窗、鐵零件、塑膠娃娃等意想不到的廢棄物,拼湊出了一格格具有奇特的紋樣與不同的主題的「pizza牆」;在花園栽種區,用紅磚排列出迷宮的形狀,在迷宮小徑暗藏各式各樣的植物,終點安置了香蕉樹;在通往教室的樓梯口有一幅馬賽克拼貼的天使,祂來自錦繡與弟弟的幼年記憶,姐弟倆小時後讀教會學校——「新光幼稚園」,記憶中教室中央有一座天使雕像,因此希望延續溫暖記憶給孩子們。

與弟弟的尋道之路

李錦繡與弟弟李英哲關係緊密,不只是手足更像是知己,兩人共享了許多興趣與哲學觀,返臺後更是在書藝與生命哲學上共同踏上尋道之路。

李錦繡與弟弟一同上陳丁祺老師的書法課後,開始更加勤奮的練習書道。陳老師精通五體,錦繡從行書與草書得法,行書的表現落落大方,草書則注重書寫時筆畫的反轉趣味,書譜中強調運筆技法追求「屋漏痕」的自然變化,寫豎應有「萬歲枯藤」的蒼勁有力,這樣的美學追求在李錦繡「樹木系列」的作品中發揮得淋灕盡致,書法講求一氣呵成,錦繡作畫時也講求直覺性的落筆,鏗鏘有力的樹幹顯現堅定的生命力,樹枝的扭轉變化體現自由生長的狀態,畫面色調的深淺變化間表現森林的空間延伸,而生命的真實體現、自由、空間這三者,正是她始終不棄的創作核心。

李錦繡與弟弟雖出生於新教徒家庭,但宗教思維較傾向基督教與道教、佛教的結合,她透過弟弟認識了蔡肇祺,使她在非二元宗教觀念上走的更加確信。蔡肇祺老師的修道引導人們透過「知道、證道、悟道」的過程修煉自己,起始於理解道理,接著在日常生活中實踐道理,在矛盾、碰撞、受傷之後,必須引導心境跳脫出困境,最終才有可能走入真正的悟道。李錦繡相信「精神思考具體實現的首要場合是家庭」 ,她從小在充滿家庭支持的愛中長大,原生家庭成為她的榜樣,她了解到自己必須承擔孩子可農的生命責任,她必須在一個家庭中與丈夫互相搭配協調,承受所有的好與壞。

臺南家屋

李錦繡與黃步青在臺南安置了家,那是一個獨棟的房子,地面鋪著大理石磚,牆面鑲嵌著閩南古厝的木雕窗與鏤空花雕磚,木質扶手樓梯貫穿其中,使整棟建築空間呈現摩登與復古、中西融合的獨特風格,有時引來媒體登門拜訪。

臺南的居家空間紀錄了李錦繡日常移動與工作的路徑,她在這個家中注入了許多的心血。平面層是花園與車庫,錦繡長年在車庫空間教兒童繪畫,穿過花園踏上臺階抵達二樓,打開大門是挑高的客廳與開放式廚房,錦繡訂製了移動式的餐桌,使她每日為家人準備三餐的工作更加順暢;空間中雖然有難以計量、丈夫四處收集的古物,透過錦繡收納的巧手,皆被安排在恰如其分的位置上。登上挑高夾層是兒子黃可農的房間,另一個狹長空間是提供親戚朋友留宿的休憩空間;三樓是夫婦倆的臥室、浴室以及丈夫的書房;四樓則是丈夫教成人繪畫的畫室與工作室,推開紗門則是頂樓加蓋的半戶外空間,其中堆放了許多丈夫為了創作裝置作品所撿拾回來的舊物與工具,沿著側面一個不起眼的小鐵樓梯往上走,則會看見兩個大水塔,旁邊放著一張桌子,這裡是錦繡長年練習毛筆字的地方,她獨有的空間。

條件不足從來不能阻止李錦繡創作,她總是能在有限的環境中不斷繪畫,隨時準備提起筆,像是待命的獵人,敏銳的觀察著周遭的一切;繪畫對於她來說像深呼吸般,如同魚兒在旱地上只等待入水的那一刻、鳥兒在籠子中只等待飛翔的那一刻,繪畫時的錦繡,在腦海中飛翔了。

在李錦繡創作的「居家系列」中,可以看見房屋內大大小小的物件陳列其中,有時透過錦繡特殊的空間透視變形,呈現凌亂的交錯,畫面中不時的出現黃色亮眼的竹凳子,是錦繡與丈夫剛回臺灣時一同買的。「居家系列」中大多呈現空間與物品等無機物,偶爾出現創作者的雙腿,畫面中的另一人,帶著曖昧不明的距離。錦繡的漫長創作旅途不斷的探究空間,更像是在尋找內在自我,是外在空間與內在空間之間的共存,答案如她所言:「透明的空間,我的存在應也是透明自在。」

李錦繡總是能在無法改變的現實中尋找到自己的生存之道,她與孩子的關係如是,她與丈夫的關係如是,她與父母在白髮人送黑髮人的關係中如是。

最後的日子

李錦繡平日生活非常注重養身,堅持吃有機的食品,因此家人得知其患病時皆表示難以置信,仔細回想起來甚至感到有些自責,錦繡的頭髮曾經出現「鬼頭禿」的現象,但她性格較為內斂,什麼也不說,直至病發依然請家人們向母親隱瞞病情。錦繡生病後依然堅持在幼稚園的藝術課程,直至越來越頻繁的看病、行走困難時,才停止往返臺南嘉義。父親對女兒疼愛有加,得知錦繡生病後,常常奔波至臺南探望。

錦繡信仰自然療法,在生命的尾端面對病痛即使折磨難耐,仍然意志堅定的拒絕吃止痛藥與安眠藥,始終保持清醒的意識。直到錦繡的告別式,家人們才知道她當年在巴黎是以第一名之姿畢業。

結語

在所有閱讀及採訪告一個段落後,我越發的感受到研究及評論書寫的重要性與危險性,面對已逝的女性藝術家如此謙遜沈默的個體,若不反覆的揣測確認其原意,過度的想像及替其詮釋作品,都很有可能掩蓋了藝術家在創作中的努力試圖闡述的——「我」的存在,它是如此幽微而珍貴,帶著抵抗的姿態。

過往對李錦繡家庭系列及居家場景作品的主流解讀,往往將畫面中的暗沉色調視為她婚姻生活「低沈」與「沒有快樂」 的投射,然而我們必須反問:一名女性藝術家的創作色調,難道只能被視為其婚姻心境的反映嗎? 但當女性被放置在受害者的位置,注意力便瞬間轉移到了加害者身上,於是我們永遠無法閱讀到李錦繡作為一名獨立藝術家的作為,無法將她的作品放在純粹繪畫的角度閱讀,彷彿她必須是一名人妻才能是一名藝術家。

李錦繡在法國留學期間完成的碩士論文是我們得以理解她創作初衷的重要依據。八〇年代的法國正在經歷對七〇年代觀念藝術的反動與更新,藝術學院以新表現主義與自由形象派為主流,李錦繡作為一名臺灣留學生,面對同學們大量用艷麗的色彩作畫,她在論文中清楚的詳述,她將這個現象解讀為 「顏色的放縱」,並選擇 「不向西方藝術的魅惑屈服」 ,她認為 「創作應該找尋個人與其故鄉文化之間的關係」 ,她從過去書法的訓練,發展出灰色調以及均勻色調的畫法,認為在繪畫表現中最困難的恰恰是在有限的顏色中創造層次。

當我們以此為前提重新觀看〈相容、相待、彩虹曲〉一作時,會發現該作與李錦繡長久以來的灰色調創作表現大相逕庭。套用吳爾芙的經典著作《自己的房間》,將其理解為李錦繡在人生晚年尋找到自己的創作空間因而引發心境改變,固然是浪漫正向的,卻違背與取消了李錦繡長期在灰色調均勻畫法上的琢磨與堅持。

關於李錦繡是否擁有過獨立工作室?為何會在人生尾端突然出現明亮的繪畫色彩?丈夫黃步青與弟弟李英哲給出了相同的答案:水交社眷村的房子原是夫婦倆的度假小屋,因李錦繡生病後需藉由輪椅行動,為方便移動搬到水交社養病,李錦繡在病逝前兩年前往高雄尋求奧修的協助,在建議之下轉用溫暖鮮豔的顏色作畫,並非來自她自身創作脈絡的自然延伸。

當我們細細回溯李錦繡一生時,會看這名有個性、有堅持的女人,為了追求純粹的創作之路,選擇了充滿荊棘的道路,縱使艱辛,她為自己的選擇負責,走出了一條挑戰傳統、獨一無二的路逕。

從師大期間在相對傳統的藝術教育環境下向李仲生學超現實抽象繪畫;不顧家人及師長的反對與黃步青步入婚姻;暫別在臺灣五歲的孩子與穩定的教職前往巴黎留學;在創作上堅持不迎合市場的灰階表現;在九〇年代風風火火的畫廊市場中主動退隱;再到終其一生沒有停止過繪畫,她在家務與教學間找到縫隙就坐在板凳上開始畫畫,甚至到了生命的尾端身體衰竭時依然為看護作畫。

李錦繡為家庭的犧牲或許與那個時代社會對於女性「嫁雞隨雞,嫁狗隨狗」的要求重疊,卻無法就此否認她「自我」的存在,「家庭」是那一代女人生命的課題,她們沒有退路,無論走到哪裡都必須面對,愛著、痛苦著,時而偉大、時而渺小,在微觀的「我」與宏觀的「我」間穿梭,她們不是向社會價值觀屈服的懦弱者,而是如同松茸般,在一片灰燼的森林中不斷繁衍、求生的生命勇者。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!