香港十月文學季:蔡崇達、黎紫書、馬伯庸|更多的在場

數字遊牧的我,雖然挺多時間不在香港,但這里始終是我的Base地。是工作,旅居後要回來的地方,是傳統閩南小孩春節要跟家人團聚的地方。

與一個稱之為「家」的地方的連接感,是一個空間、一家書店或一個社群的內容活動。前幾年我主要在九龍的留下書舍,今年新增了中大方可成老師的「過濾氣泡工作室」與「一本讀書會」。

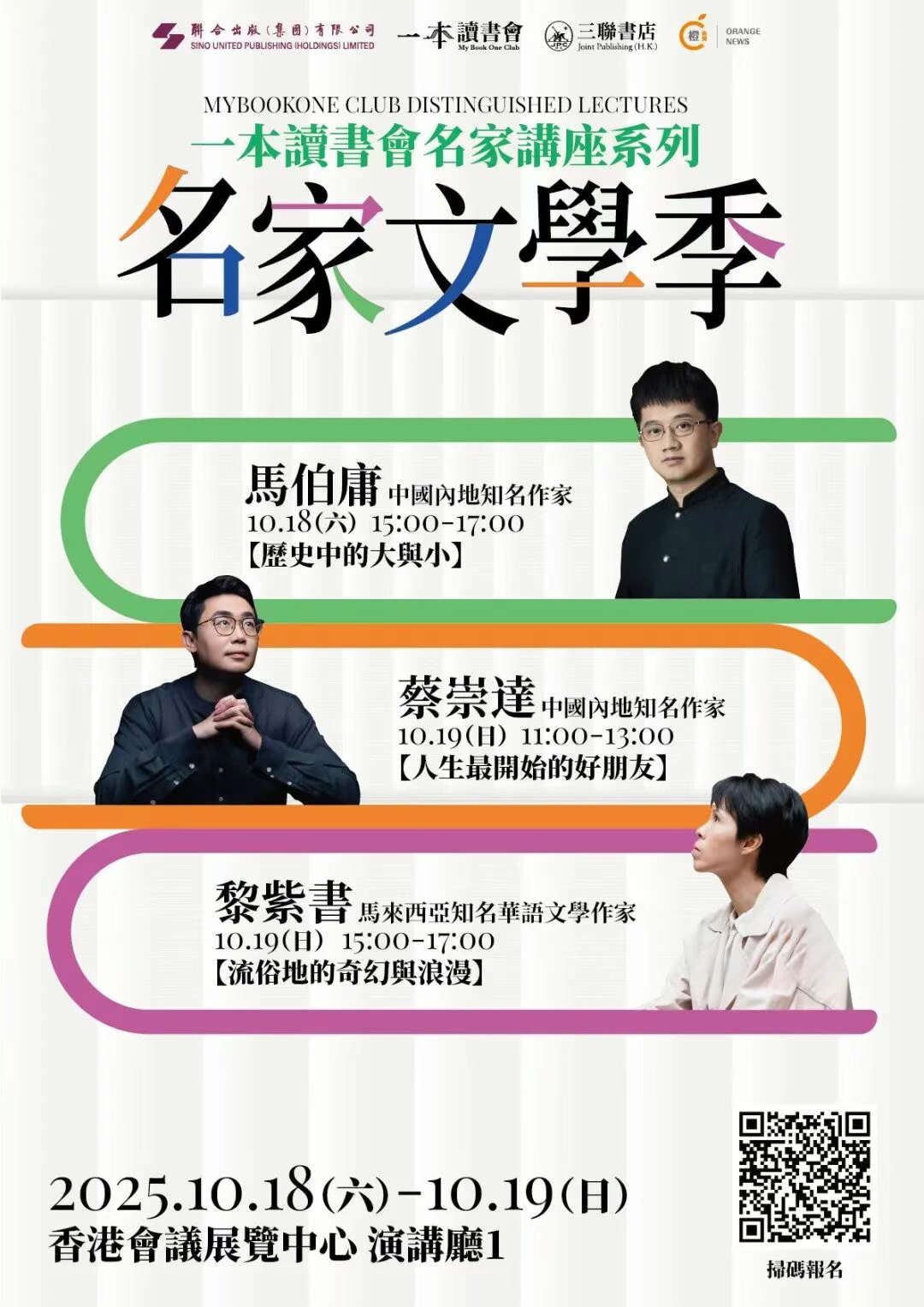

午後,續了一本的會費,因為想參加19號下周日蔡崇達與黎紫書老師的講座分享。也可以不開會員,獨立報名。每場100港幣,兩場180元;或可以先不開年度,開個季度的會員卡120港幣,就可以在當季參加講座,包含這幾場。

出生福建晉江·東石鎮的蔡老師是我的老鄉,我是晉江英林鎮。多年前也讀他的作品,特別是第一本《皮囊》。

閩南海邊的小孩似乎總喜歡探尋本質的真實。蔡老師認為,虛構是"基於真實的提純",旨在通過設定極端情境來抵達內心的真實;而非虛構則是盡力去逼近外部世界的真實,盡管真實很難完全抵達。他致力於在創作中探尋這種本質的真實。

盡力去逼近外部世界的真實,盡管真實很難完全抵達。

他的寫作聚焦故土與親情,深深地紮根在故鄉——閩南的東石鎮。通過對小鎮風物和人物的描摹,如石板路、漁船,以及張美麗、文展等人物命運起落,折射出時代變遷中個體的掙紮與堅守。更通過對父母、阿太等親人的深情書寫,深刻探討了骨肉親情這一永恒母題。

蔡老師有一位貫徹「捨得」人生觀的勇者—阿太(在閩南,阿太指奶奶或外婆的媽媽,此處是作者外婆的媽媽)

阿太的經典語是:皮囊(肉體)是拿來用的,不是拿來伺候的。

那個時代的人啊,切菜切到了手,冷靜得仿彿事不關己;為了讓年幼的舅公學遊泳,直接將小孩扔進海里。眾人都罵她沒良心,只有阿太知道,唯有對自己的皮囊狠,才能在命運洪流中站得住腳。(也是有點太狠了)

但這位阿太,也讓我想起了我最親愛的奶奶。是她的眼光與魄力,引領著我們一家十來口人最終移居香港。那時大概在六十年代,奶奶約三十歲。她是香港開埠最早到來與辦理身份證的一代,口頭禪是:即使摔倒了,爬起來也要抓一把沙子。

那個時代的人啊,生命充滿曲折與韌性。

蔡老師說:生命如疾行列車,我寫字挽留

「命題都是共通的,比如年輕時總會面臨理想和現實的問題、故鄉與遠方的關系、親人的生老病死。讓人難受的命題,恰恰是作為人共通的部分。」

他以自己作為樣本切入,把人們不敢深掘的部分以文學筆法解說明白。「後來大家遇到故鄉與遠方、理想與現實、家人的離去,常常會說你看看《皮囊》吧。寫作者若為人們難解的命題表達了,表達得愈準確愈有力,就會穿透時間,人們自然會想要挽留他。」

2️⃣ 黎紫書:“在寫《流俗地》的時候,我要寫的怡保,我知道我要寫的不僅僅是怡保,我要寫的已經是整個馬來西亞的華人社會。那,我想要寫這個社會的話,我想要找一個集中的一個地方,可以去呈現這個社會的氛圍,那個感受。我想到就是這個樓上樓的這個租屋,就是各大民族的人都住在一起。

他們就是強迫的、沒有選擇,因為就是窮就是要一直住在這樣子的樓上樓,而大家都沒的選擇,都住在這樣的地方,而且,各大種族,各種文化元素都在里頭……因為我自己小的時候上學的地方離這樣的一種的租屋,近打租屋,是非常靠近,我也經常有機會去看,時常跑去那……所以我對它的印象還是很深刻、很熟悉。所以我覺得,欸,這個租屋,我就可以把整個馬來西亞社會縮小到這個租屋來寫…

ps: 上次在一本參加的是許知遠老師的講座,還合影簽名了,很開心^^