無神國裡的群鬼與廢墟

一、童年的禁地

如果你和我一樣是在廠區的長大的小孩,我想你大概會對我下面的記憶並不陌生。

我成長的廠區是一個被鐵絲網與巨大的水泥煙囪包裹的世界。世界的邊界矗立著巨大無比的冷卻塔,遠處有一根早已不再運行的鐵軌。夏天的傍晚,等太陽停止工作,如果能趕上家長上夜班,那就再好不過,我會拿著小靈通約上朋友,悄悄溜出門。我們還會用一些暗語,例如荔枝荔枝,我是蚊子,收到請回答。

廠裡的夜總是寂靜得過分,風一吹就能聽見金屬結構的震顫聲。小時候,我們最愛做的事,就是去「闖禁地」——譬如一些不再使用的教室。記得有一次,我們推開了半掩的教室門,裡面擺著一具灰白色的人體解剖模型,皮膚是半透明的塑料,內臟暴露在外。我們大叫一聲,拔腿就跑,但很快又回來,重新打開門,只為確定它是不會動的——這就是我們與恐懼的默契遊戲。我們沿著生鏽的鐵梯子往上爬,看遠處的輸電塔在暮色裡像巨人的骨架。我們踩過鐵軌,裝作列車要駛過來似的尖叫逃竄,然後在下一個無人的岔道口坐下來講鬼故事。

那是我童年裡最美好的一段記憶。

我不知道我們是害怕鬼,還是想要證明世界上有鬼,我總是和朋友們開玩笑說,我是一個有鬼論者。我最喜歡的音樂是Running Up That Hill,音樂一響起,我就想起小時候和夥伴們一起奔跑的場景,我大喊,桃子!跑,快跑啊!鬼來啦!我們好想要知道世界不止於大人構建的那些。直覺告訴我們:真正的禁忌,不在鬼故事裡,而在那些不能說、不能記、不能觸碰的空間與詞語裡。

如今我們長大了,城市變得比過去更明亮也更冰冷。我們不再攀爬冷卻塔的梯子,但小冒險家們總是熱衷於在自己的聊天中分享都市怪談,恐怖故事,看到有些關於「那些地方」的故事,仍在短視頻、論壇與匿名投稿中流傳著,我們就特別興奮。中國是一個無神論的國家,至少它是這麼宣稱的。但中國從不缺少關於鬼的書寫——鬼住在廢棄的學校、地鐵隧道與山村小屋裡,說著一些我們不被允許說出口的話。

二、鬼都在什麼地方

2.1 城市裡的幽靈空間

在中國的城市空間裡,鬼總是出沒於特定地點。這些地點從未真正遠離我們的日常,卻總是處於視線的邊緣。小時候,我們還不知道怎麼命名這些地方,只知道它們「有點詭異」——老校舍深處的儲藏室、廢棄病房、午夜空蕩的地鐵車廂、永遠不開燈的辦公室儲物間,或是商場裡總在更換櫃檯的三樓轉角。如今再回頭看,它們幾乎都是城市秩序的裂縫:權力監控最薄弱、敘事體系最模糊的空間。

我們稱這些地方為「鬼點」,是童年的探險地圖,也是一種對空間的敏感直覺:某些地方就是不屬於這個世界。它們既不出現在旅遊手冊,也不列入市政導覽,更從未被列為開發熱點;卻在我們的記憶中,構成了最深刻的城市印象。

這些靈異地景的共性,在於它們都是一種「制度性失語空間」:它們既不屬於歷史,也未被納入未來。它們像是城市夢中的殘影,是一種被壓抑的記憶回流。人們在這些空間裡感受到的,不只是恐懼,更是一種無名的壓力——那種難以言說的詭異,往往來自於秩序的失效與敘事的中斷,是對「完美現代性」神話的潛在挑釁。

2.2 南北鬼魂

如果說這些城市邊緣的鬼點組成了中國恐懼的地理基礎,那麼南北鬼魂風格的差異,則是這張地圖上的語言與邏輯系統。

南方的鬼,有血有肉,有名有姓。他們出現在冥婚、新居風水、祖墳受擾等故事裡,背後總有一套儒道混合的倫理架構與民俗秩序。例如江浙一帶盛傳的冥婚新娘、福建山區的山神報復、廣東工地上「得罪土地公」的連環死傷,這些故事總是提醒人:「不是鬼可怕,而是你破壞了規矩。」南方的鬼是社會秩序的回音,是報應的工具,是對越界的懲罰。

而北方的鬼,則更加無形、無臉,也無法被祭祀。尤其在我熟悉的華北、東北與西北一帶,鬼魂常與工業遺跡、軍工基地、精神病院、消失的村莊等現代化失敗之地聯繫在一起。這些地方並非出於信仰,而是被歷史與國家暴力所遺忘。故事裡的人,往往因「闖入不該去的地方」而精神錯亂、失語甚至消失。鬼在這裡不再是民俗的角色,而成為歷史斷裂與記憶黑洞的象徵。

最能體現這種北方鬼敘事特質的,不是一則靈異故事,而是陳冠中

的小說《北京零公里》。這本小說由一位來自「虛無世界」的歷史學家口述,站在天安門的零公里標誌前,重構北京八百年的歷史。小說的敘述穿梭於帝都更迭、戰亂崩壞、政治整肅與文化清洗,但真正縈繞不去的,是那些未曾被說出的歷史鬼魂。城市的每一次重建與命名,都是一次試圖驅魔的工程;但正如陳冠中所寫:「那些鬼並沒有離開,只是換了一種姿態繼續存在。」

北京,不只是權力的象徵,更是一座歷史亡靈的集散地。它的恐懼來自無法清算的過去——一座帝國在現代主義裡失眠的城市。

2.3 數位鬼影與鬼文化

與北方「無名鬼」相對應的,讓我印象深刻的是赤燭工作室的恐怖遊戲所呈現的南方靈異世界。在《返校》中,鬼魂是白色恐怖下被抹除的學生與老師,在廢校裡回盪著對正義與自由的渴望;《還願》中,鬼魂是宗教控制下崩潰家庭的女兒,是父權、信仰與羞辱交織出的地獄。這些恐怖不是「意外」或「報應」,而是社會機器對個體的碾壓,是無法發聲者所化的怨靈。

赤燭遊戲告訴我們:「你不能講真相」,就足以是恐怖的起點。如同中國許多都市傳說中那些「不能提」的名字、樓層與地點一樣,這些都可能會變成一個恐怖故事的來源,而故事背後的真實從未離開,他們只是被壓入了語言與制度的裂縫中。

三、鬼在鬼之外,鬼除了是鬼還是什麼

3.1 鬼作為無聲者的表達途徑

在中國的鬼故事裡,鬼似乎從來不是單純的「妖怪」。在生物學上,他們不是異種,也不是西方驅魔電影中那種來自地獄的侵入者。它們是社會的陰影,將「不能說出來的故事」具象化。這使得鬼故事在中國,不只是怪談,而像是隱語:在主流語言系統之外,我們通過靈異隱喻對禁忌進行表達。

仔細觀察,許多廣為流傳的都市傳說,好像都有一個共性:鬼總是來自壓迫過後的沉默。例如校園傳說「某樓層的女學生跳樓後,樓內夜夜傳來哭泣聲,幾個宿舍經歷鬼壓床」的故事,可能背後是要表達長年掩蓋的學業壓力和校園霸凌;傳說中「商場某間試衣間失蹤的女孩」反映的可能是對拐賣與性暴力的集體焦慮;至於「夜班電梯只上不下」的故事,也不僅僅是空間錯位的怪談,更像是在說某種人被困在晝夜制度的夾縫中、永遠無法逃出——他們上了一班又一班,最後卻成了城市的幽魂。

鬼故事可以作為語言的替身,說話者從不明言真相,但受眾總能心領神會。這種「假託他者之口」的策略,正是語言受限社會的情感出口。當我們無法直接談論權力、暴力與制度失能時,我們就可以轉而講述「那些被壓抑者回來索命」的故事。

這也是為什麼,中國的都市傳說往往帶有一種奇特的平衡感:恐懼的背後,是對秩序的哀悼與補償。鬼之所以被記住,不是因為它違反規則,而是因為它曾經無法被規則記住。

3.2 沒有神,但報應可以無處不在

我敢說,在中國絕不缺乏有關報應的想像。

官方話語裡,「唯物主義」與「科學精神」早已代替了「萬事萬物終有定數」;但是在民間的語言世界裡,鬼魂的邏輯實際上根植於一種強烈的道德秩序,人們相信:若是做了壞事,就一定會付出代價。哪怕這個代價不是由法律或社會制度來執行,而是由一位披頭散髮、穿紅衣、從井裡爬出來的女人來完成。人們說:「不做虧心事,不怕鬼敲門」,「你就不怕她來找你啊」。

我知道的最經典案例莫過於「紅衣女鬼」。總在夜裡現身,眼神空洞、面無表情,步伐緩慢卻穩定,如同某種註定會來的審判。紅衣,是婚服的色彩,也是殉情的象徵;她不是一個人的亡靈,而是壓抑情緒與怨氣累積到極限的集體象徵。在眾多故事裡,她常常是因愛生恨、因羞轉怒的受害者——她可以是死於背叛的、被冤屈埋葬的,她最後以鬼魂的身份重返世界,只為讓那個從前不聽她說話的人「聽見」。

還有一種經典類型,是「水井鬼」:深井裡埋著一個秘密,或者說,一具冤死者的屍體。這類故事往往發生在鄉村、學校或軍營裡,常見版本是某位女性被「意外」推入井中,之後每逢月黑風高,井裡都會傳來哭聲。這種恐怖設定的背後,其實是社會結構裡長期無法處理的罪惡與壓抑。鬼魂的出現,象徵了「正義尚未完成」。

這樣的故事在中國有一個耐人尋味的弔詭之處:鬼是禁忌,但報應是正義。我們不信神明,但仍深信一切不公會以某種方式被懲罰;我們不談靈異,卻又持續講述冤魂復仇的故事,好像在說:即便國家不再主持天理,天理還是會以一種非制度化的形式出現。

這種「道德型恐懼」是中國都市傳說的一大特色,它既無需宗教背景,也不依靠神靈信仰,只需倚靠一種深植人心的情感邏輯:「鬼不是壞人,鬼是被壞人逼出來的。」

四、當講「鬼話」走入新時代

4.1「群眾創作式恐怖」和我喜歡的恐怖內容主

如果說上一代人的靈異故事來自鄉村、巷口與廢棄校舍,那麼當代年輕人的「鬼故事」,多半來自數位社群、匿名評論與短視頻平台的反覆點擊聲中,被一點一滴拼湊而成。它們更像是「我們這代人所共有的惡夢碎片」。我想在這裡分享很喜歡的一位B站UP主小黃帽觀察室。她算得上是這波「數位恐怖敘事」浪潮中的代表人物。

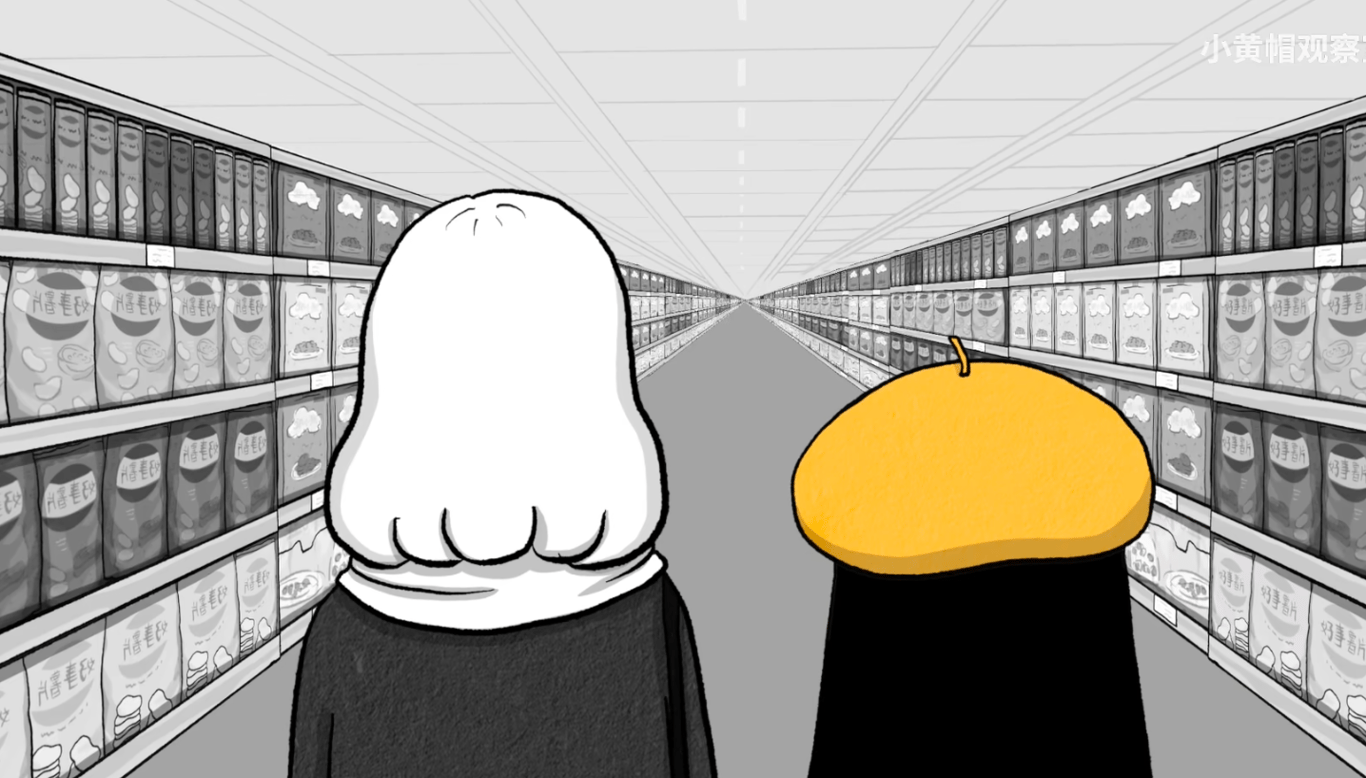

有時候,我覺得她的視頻就像是這種惡夢的博物館。這個原本名不見經傳的賬號,在短短幾年內靠幾個系列短片崛起,成為我們之中一些靈異愛好者心中的都市恐怖坐標。她的故事看似循規蹈矩:《哀牢山》裡的山神村莊、《超市》裡的迴圈空間、《地鐵》裡的消失月台…幾乎每一則都是我們聽過一千遍的「某地有人失蹤」,或者「深夜遇上不應該出現的東西」的變體。但真正令我感到寒意襲來的,並不是這些老套的情節。它讓人不安的,是那種不斷從畫面與配音中滲出的「真實的可能性」。我們無法說出哪個情節最嚇人,卻總覺得好像哪裡見過,好像這一切也可能發生在自己家的電梯、自己常去的商場、或者那條地鐵延伸段——我們知道它已經開通,但卻從未親自搭過。

這些故事不像是在說「有鬼」,就像我之前說的那樣,這些故事像是在用「鬼」來講述某種不能直說的話。在《哀牢山》中,所謂的「山神村」不過是規則被徹底顛覆的社會縮影——一個沒有法律、只有模糊習俗與口頭禁忌維繫的世界,哪怕你只是誤入者,也要被「淨化」,也要遵守特定的規則才能逃出來;在《湊近看你》裡,主角的丈夫在所有人的記憶中漸漸被抹除,這不是靈異現象,而是現實中的信息失聯與社會孤立症的象徵。

「小黃帽」的真正獨特之處,是她從不畫龍點睛。從不給確切的結論,甚至不試圖證明它們是真是假。彷彿她本人也只是這些故事的「搬運工」,從無數匿名觀眾的私信、留言與再創作中剪裁拼接。這種敘事策略本身,就已經是一種文化現象:恐怖不來自單一作者,而是來自一整個時代集體焦慮的剪影。

這種集體性創作模式,在評論區中被發揮得淋漓盡致。觀眾不是來「被嚇」的,他們來猜線索、拼世界觀、講親身經歷,甚至創作補完劇情。每支視頻下方的評論區,像一場公開的招魂儀式:在那裡,每個人都是目擊者,也都是編劇。這不是一個人在講鬼故事,是一群人在建造自己的恐怖宇宙。

3.2 數位恐怖如何映照現實焦慮?

當代的數位恐怖敘事,執著的不是「鬼從哪裡來」,而是問一個更模糊也更令人不安的問題:我們到底在哪裡迷路了?

《超市》系列,是一系列看似簡單的短片:一間普通的超市,消失的出口,物品變得模糊不清,時間似乎也卡在同一個深夜段落。觀眾一邊推理,一邊困惑——是主角瘋了?還是我們的日常其實也不比這裡更正常?

這正是它的厲害之處。它無需設計一個嚇人的「鬼」,而是讓人懷疑:是不是整個社會機器早就變成了一個沒有出口的迷宮?在這個超市裡,每個人都扮演好自己的角色、遵守規則、試圖解決問題——但沒有人能真正離開。恐懼不是幽靈作祟,而是源於結構本身的不合理:我們生活在一個冷靜、理性、照章辦事卻通向虛無的世界。

這樣的敘事早已超出傳統「靈異」的範疇。它更像是一種社會現實的投影:房價失控、城市規劃失敗……我們都曾在辦公樓、醫院、社區中感受到那種隱微的絕望——明明燈亮著、人走動著,但你知道,這裡沒有出口。在這些故事中,「鬼」不是主角,是氛圍裡潛伏的「無語感」——一種你說什麼都不會被聽見的情緒,一種語言結構本身的崩潰。

另一則廣為流傳的《地鐵》系列,則精準挖掘了城市孤獨的精神幽閉感。一個個乘客搭上末班車,被誤導至一個不存在的站點,列車繼續行駛、無人回應、訊號全失、廣播機械地重複空洞的警告。畫面簡單卻極其熟悉:這不就是我們在現實裡搭乘的交通系統嗎?我們在一條看似有終點的路上奔馳,卻從未確認過,是否有人設計了真正的「回程」。

這種恐怖感,是一種後城市化的焦慮。它來自巨型機構對人的消化與無視,來自資訊過剩中的深層斷聯,來自孤島般的個體之間再也無法「真正碰觸」彼此的現實。

所謂的「廢墟探險」,也正是在這樣的背景下,重新獲得儀式意義。它不是少年好奇心的冒險遊戲,而是對社會記憶失語的挖掘行為。在那些被封鎖的學校、舊廠房、精神病院與發電站裡,人們不是在尋找鬼,而是在尋找一種「說法」:為什麼它們曾經存在?為什麼被遺忘?為什麼我們從來不被允許記住它們?

這也是為什麼數位恐怖在當代中國青年中引起如此廣泛共鳴。它不是「真的怕鬼」,而是借鬼來表達「真的活得不安」。恐怖,不再是刺激,而是遮蔽現實的另一種方式。

有時我想,小黃帽觀察室的觀眾們,或許不是在尋找答案,而是在證明一件事:不是只有我一個人覺得不對勁。

而這句話,或許正是現代中國恐怖敘事最深層的情感核——在一個無神的國度裡,我們靠著「說鬼」,確認彼此還有感知痛感與懷疑現實的能力。

你會發現,「鬼」從來不是主角。它們只是象徵,是被代入、被召喚、被投射出來的情緒容器。真正驅動這些故事的,是「說不得」的經歷、被壓抑的集體記憶與現代生活裡那種「永遠找不到出口」的困頓感。與其說我們怕鬼,不如說我們怕自己被看不見,被吞沒,被標記和被消失。

而這樣的靈異宇宙,提供了一個讓人們說話的地方——即使那話語是用驚悚與夢囈編成的。數位平台成了現代都市降靈會的儀式現場,螢幕裡流動的不只是鬼影,而是時代的幽靈:那些因遷徙、社交媒體與制度化生活而逐漸消音的身份與聲音。

在這個無神的國度裡,鬼還在說話。

五、到底誰在需要鬼

在我們的語言體系逐漸崩塌的時代,「鬼話」反而變得異常堅固。鬼話是現實失語的替身,在說不了真話時,仍可說出某些話的方法。

在中國的靈異敘事裡,那個深夜不歸的學生、那間永遠封閉的教室、那場在廢棄礦坑失蹤的遠足事故,那些模糊的死亡,總是夾帶著一種不能說出口的東西——有時是工廠事故的掩蓋,有時是父母不在場的家庭失衡。真正的「恐怖」,不是鬼出現,而是沒有人承認有事發生。

故事像是使用了一種繞道的語言策略。不直接控訴,卻讓人聽見暗湧,不說「那個人害了我」,卻反覆強調「那裡有鬼」。於是我們開始明白,在人人習慣沉默的社會裡,鬼故事並非閒談消遣,而是一種帶有功能的講述行為——在講不出真相的地方,轉述一個恐怖故事,是必要的。

都市傳說的另一面是我們的集體創傷筆記。它們記錄的不是過去的鬼,而是現在的痛,是我們無法表達的東西,而那些頻繁出現在敘事中的空間——廢棄校舍、無人醫院、荒郊地鐵站——其實就是我們現實生活裡,「誰都知道不該問的地方」。

正如網友們常說的那句話:「不是我信鬼,而是我不信人。」這話說得再直接不過:當你無法信任任何人會對你伸出援手時,對鬼的恐懼反而變成一種有條理的邏輯。

在許多官方語境裡,中國的靈異敘事常被視為「迷信的回潮」或「文化素養的低落」。但實際上,這些鬼故事所承擔的,不是過時知識的殘餘,而是語言與制度無法處理之物的中介。

我們不是真的相信有鬼在地下車庫走動,我們相信的是:那個地方很可能發生過一些沒有人肯說清楚的事。我們也不是真的相信某座大樓的第三層不能住人,我們知道的是:某家公司在那裡倒閉,有員工出事,新聞卻把它刪得乾乾淨淨。

中國的恐怖敘事從來不是「靈界新聞」,它是社會學的隱喻文本。在這裡,「報應」不是宗教概念,而是群眾情緒的補償。那位紅衣女鬼的復仇,水井中的冤魂重現,不過是替那些無人申冤、無人哀悼的故事補上一個「至少有回響」的出口。

在魯迅的〈祝福〉裡,祥林嫂的「鬼魂」故事是怎樣產生的?不是因為鄉村愚昧,而是因為她的話語被剝奪、身體被犧牲、生命被遺忘,只剩「鬼」還能象徵她的存在。而現代的靈異敘事,不過是把這一模式搬到城市罷了。「如果我們不能記得過去,那我們還算活著嗎?」這不是懷舊的疑問,而是對語言失效的控訴——當你的經歷無法被敘述,你的悲傷無法被理解,你的恐懼無法被命名,你只剩下「怪力亂神」的方式來證明:我感到疼痛,我真的知道,我真的經歷過。

所以,我們需要鬼。不是因為我們愚昧,不是我們需要謊言,而是因為我們誠實。「不能出現的真相」,在故事裡以破碎的形式、模糊的影像、超現實的敘事潛伏於我們的日常之中,等待被重新聆聽。

這就是我為什麼熱愛恐怖故事——故事裡的講述是語言的殘火。即使在一個無神的國度裡,它依然能讓我們展開討論,讓我們彼此親近,讓我們嘗試回想是否有一場惡性火災在某個地方發生過。

六、結語:為什麼在現代社會我們仍然需要鬼故事?

鬼故事不僅僅是民間知識的遺跡,也不僅僅是輕鬆的怪談。在閱讀故事的時候,我們發現任何時期的失語者都可以以講述鬼故事來作為表達真實的策略。許多時候,當言語與制度無法提供一個說理與記憶的空間,我們會轉而求助於怪異的、非理性的、帶有破綻的敘事形式。這不是倒退,而是一種極其人性的本能:如果你不能說「他害我」,你或許還可以說「那裡鬧鬼」。

我們講鬼,因為我們無法講出自己是如何被時代遺棄。

我們說報應,是因為我們知道太多時候,不會真的為錯誤付出代價,我們可能等不到真相揭開的一刻,等不到清算。

我們聽見靈異,是因為太多「正常」的事物早已令人無法理解。

我們迷信的,從不是陰間,而是希望在亂序中找到某種邏輯,哪怕那只是關於一座廢墟、一段樓梯、一個施工現場、一封消失的簡訊所拼湊出來的次等真相。

中國的都市傳說如此興盛,也不能不代表我們比其他社會更「迷信」,而是因為我們的社會有太多的人,每天什麼都在發生,有很多無法表達、無法紀錄、講述的東西。而這些鬼故事——這些在短視頻中迅速擴散、在群聊中悄聲傳遞、在廢墟探險中被重新體驗的故事——是我們在封閉秩序中,仍然試圖對話的一種形式。

它們讓我們暫時逃離語言的鐵籠,進入另一種可以暗示、不必證明的敘述場域。在那裡,我們不需舉證,只需感覺;不需辯論,只需記得。

而也正是在那裡,鬼,才不是靈魂的殘影,而是社會性壓力下的情緒回聲,是時代背後仍未平息的聲響。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐