真实的自我

陈伟是个刚满十八岁的高三学生,性格内向但渴望被认同。作为一个来自普通家庭的独生子,他总感到需要通过外在的方式证明自己的价值。瘦高的身材,戴着一副黑框眼镜,看上去就是那种容易被人忽略的存在。也许正是这种隐形感,让他格外渴望在虚拟世界里被看见。

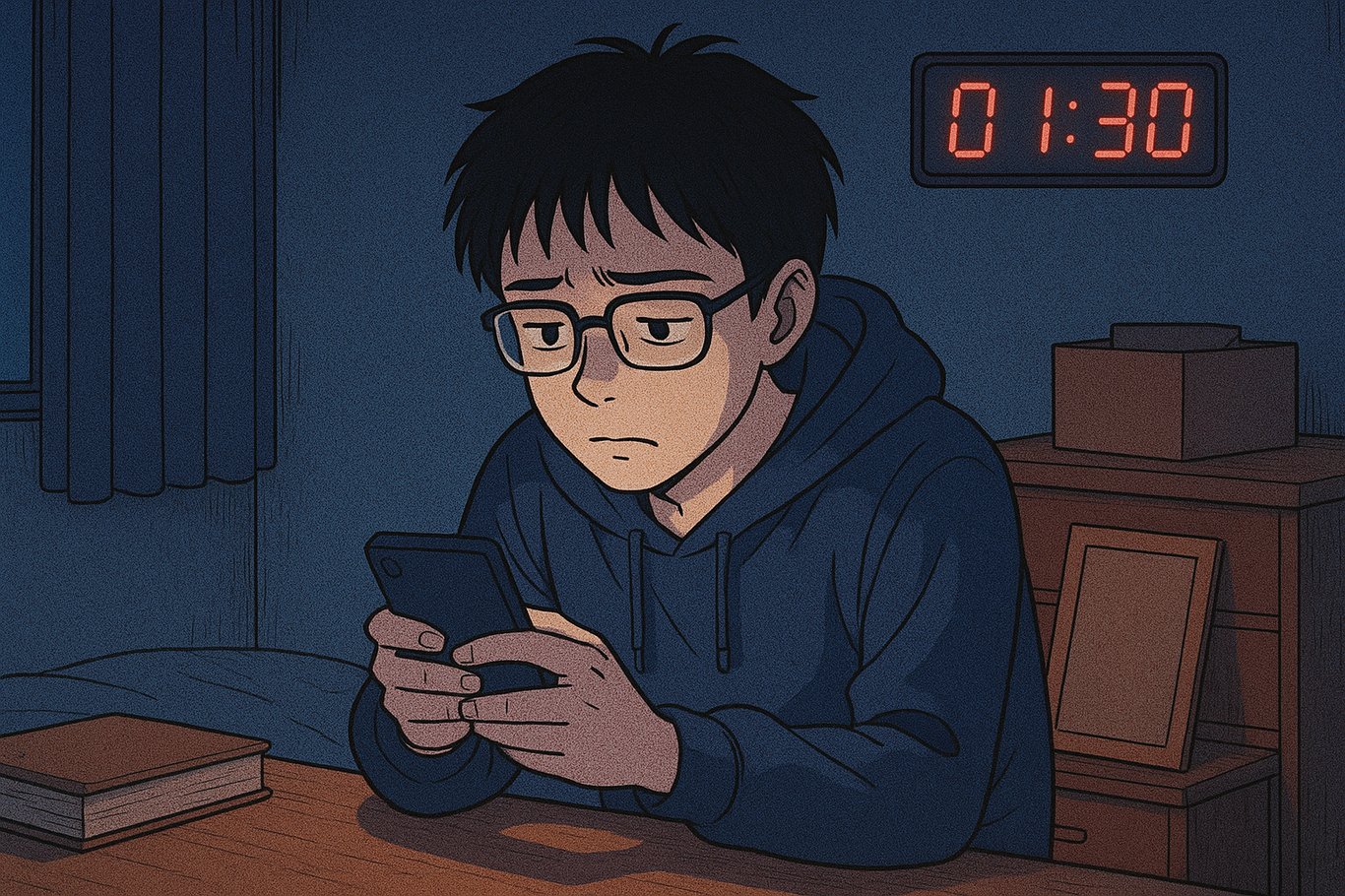

手机屏幕的蓝光映在他疲惫的脸上,右上角的数字显示凌晨一点三十分,但他的手指仍在社交平台上机械地滑动着。

他喜欢穿最新款的运动鞋,追逐最热门的短视频梗,也在社交平台上不断更新自己的生活片段:今天的限量版球鞋,明天的一句网络流行语,后天的一张精心修饰的自拍。那些点赞就像打游戏时的经验值,刷刷往上涨,让他有种莫名的成就感。可这种感觉来得快去得也快,就像嚼过的口香糖,没多久就失去了味道。陈伟开始怀疑自己是不是陷入了某种数字版的"氪金"陷阱——不断投入时间和精力,却永远无法获得真正的满足。

"卧槽,这条竟然有两百赞了!"看到突然增加的数字,他暗自欣喜,心跳不自觉地加速。但没过几天,曾经引以为傲的数字就变得索然无味。"得想点新的了..."他心想,像是一个不断寻找下一剂兴奋剂的成瘾者。

最初,这样的关注让他感到兴奋。他觉得自己仿佛站在世界舞台的中央,被无数双眼睛注视。那些虚拟的认同感如同春风拂过他干涸的内心,让他感到自己终于"活"了起来。但随着时间推移,他渐渐发现,那些目光转瞬即逝。昨天的热度今天就被淹没,今天的巧思明天就被遗忘。于是他更加频繁地更新,更加小心地修饰,努力让自己变成别人喜欢的样子。

书桌抽屉里,一个小木雕一直被他遗忘。那是爷爷送他的十岁生日礼物,上面刻着"做你自己"四个小字。这个木雕曾经是他的宝贝,但随着年龄增长,它被埋在了各种潮流单品和电子设备之下,就像他真实的自我一样,被层层掩埋。

某天,陈伟精心准备的一条视频意外成了网络笑柄,评论区充满了嘲讽。"这是什么土鳖做的视频?""装什么装,笑死我了!""这也太尬了吧。"这是他第一次体验到网络的两面性——既能捧你上天,也能让你瞬间坠入谷底。学校里,原本就不多的朋友开始疏远他,同学们的窃窃私语和指指点点让他无处躲藏。午餐时间,他选择一个人躲在图书馆角落,刷着手机试图寻找某种慰藉,但社交媒体上的评论只是让伤口更加鲜血淋漓。

这种努力并没有带来真正的满足,反而让他感到越来越空虚。他开始质疑自己的每一个选择:这双鞋真的适合我吗?这个笑话真的好笑吗?我到底是谁?为什么要这么在意别人的看法?

某个周五的深夜,他躺在床上,翻来覆去。房间一片寂静,只有窗外偶尔经过的汽车发出的引擎声和远处的犬吠。空气中弥漫着他新买的昂贵香水的味道,但此刻闻起来却异常刺鼻。手机屏幕的微光映在他疲惫的脸上,像一个幽灵般挥之不去。明明眼皮沉重,却怎么也合不上。他盯着自己发出的推文,盯着那一排排冷冰冰的数字,心里生出一种说不清的疲惫,好像灵魂正在被一点点掏空。

那天晚上,他删掉了所有社交软件,手指却仍不由自主地去寻找那些已不存在的图标。恰巧,母亲敲门进来,手里捧着一个纸箱:"整理东西时翻出来的,你要看看吗?"

箱子里是他小时候的物品:一本泛黄的日记,几张儿时的照片,还有那个被遗忘的木雕。他拿起木雕,抚摸着上面爷爷亲手刻下的"做你自己"四个字,忽然感到一阵心酸。

他闭上眼,脑海里浮现出一幅久远的画面:十岁那年的夏天,他赤脚在乡下老家的田埂上奔跑,笑声随风飘散,没有手机,没有点赞,只有夕阳下长长的影子和田野间青草的清香。蝉鸣声此起彼伏,远处传来小伙伴的呼唤。跑累了,他回到家中,母亲正在厨房里忙碌,锅里飘出的香气让他口水直流。一碗热气腾腾的饺子被端上桌,皮薄馅大,咬一口汁水四溢。那时的他不曾在意别人的眼光,只知道那碗饺子里有家的温暖和母亲的心意。

"妈,我们很久没一起吃饭了,对吧?"陈伟突然开口。

母亲愣了一下,然后微笑着说:"是啊,你总是忙着你的事情。怎么,明天想吃什么?"

"饺子,"他脱口而出,"就像小时候那样的饺子。"

母亲眼里闪过一丝惊喜:"好,那我明天早点回来。"

当母亲离开后,陈伟打开了那本泛黄的日记。里面记录着他童年的梦想、喜悦和烦恼,字迹稚嫩却充满真情实感。有一页上写道:"长大后,我要成为一名摄影师,记录世界上最美的瞬间。"他几乎忘了自己曾经有这样的梦想,而这些年来,他拍摄的照片都是为了迎合他人的喜好,而非捕捉真正打动自己的瞬间。

记忆像春水一样涌来,他的心渐渐柔软。此刻,他才忽然明白,那些数字并不能填补他内心的空洞,真正能让他安心的,从来不是外界的掌声,而是那些平凡而真切的情感——母亲的笑容,童年的自由,生活本身的踏实,以及那些被遗忘的梦想。

他缓缓放下手机,任屏幕暗去。黑暗中,他的呼吸逐渐平稳,眼角有一点湿润。他轻声对自己说:"或许,我该找回那个最初的我。"

删掉社交软件的第三天,陈伟的手指不断地在手机屏幕上游移,几次差点重新下载那些应用。当他看到班上同学谈论最新的网络热点时,一种被排除在外的孤独感悄然袭来。"我这样做真的对吗?"他质疑着自己的决定,"或许我只需要更聪明地使用社交媒体,而不是完全逃避?"这种犹疑在他心中反复摇摆,让他意识到找回真实的自己并非一蹴而就的过程。

放学后,他独自走在回家的路上,感到前所未有的孤独。没有了社交媒体,仿佛整个世界都安静了下来,这种安静让他不习惯,却也让他第一次清晰地听到了自己内心的声音。

第四天早晨,他起得很早。初秋的阳光透过窗帘缝隙洒进房间,带着温暖却不炙热的光芒。他打开窗户,深深呼吸着清晨微凉的空气,街道上的梧桐叶已经泛黄,偶有几片随风飘落。然后,他拿起许久未用的笔记本,写下了很久没写的日记:"今天,我决定重新开始。不再为了别人的认同而活,而是寻找真正的自我。我要重拾我的摄影梦想,用镜头记录真实的世界,而非虚假的自己。这可能很难,但我愿意尝试。"

接着,他走到厨房,主动帮母亲准备早餐,这是他多年来第一次。煎蛋的香气在厨房里弥漫,母亲惊讶的表情让他忍不住微笑。早餐桌上,他们有了很久以来第一次真正的交谈,不是敷衍的问候,而是真心的交流。

"你最近是不是遇到什么困难了?"母亲小心翼翼地问,眼中满是关切。

陈伟摇摇头,又点点头:"不是困难,是...成长吧。"

母亲似懂非懂地笑了笑,没有追问,只是在他出门时轻轻拍了拍他的肩膀:"无论怎样,我都支持你。"

放学回家的路上,他的老物理老师李明看到他时,惊讶地停下脚步:"陈伟?你今天看起来不一样了。"

陈伟笑了笑:"可能是因为今天的我更像我自己。"

"听说你退出了那个视频比赛?"李老师问。

"嗯,我想专注在一些更有意义的事情上。"

李老师点点头:"知道吗,陈伟,真正的发光并不需要所有人都看见。就像星星,即使只有几个人抬头,它也依然在那里闪烁。"

他掏出那个被遗忘多年的小木雕,放在口袋里,像一个护身符。周末,他重新拿起尘封已久的相机,走上街头,不是为了拍摄潮流单品或自拍,而是捕捉那些真实的瞬间:街角老人慈祥的微笑,雨后水洼中倒映的天空,公园里无忧无虑奔跑的孩童。

陈伟的变化并非所有人都能理解。班里的"网红"王浩看到陈伟不再追逐潮流,嘲讽道:"怎么,现在装文艺青年了?是不是因为那次翻车受打击太大啊?"甚至有人在背后议论他是不是因为那次网络事件受打击太大。这些声音一度让他动摇,甚至有几个夜晚,他差点重新下载那些社交软件,试图证明自己仍然"属于"那个世界。

这些照片没有发到社交媒体上,而是被他精心洗出,贴在了自己的墙上。每一张都承载着他真实的情感和视角,是属于他自己的世界。然而有时他也会想,如果没人看到这些照片,它们存在的意义是什么?这个问题在他心中盘旋,却没有简单的答案。

在接下来的日子里,他开始寻找志同道合的朋友。他加入了学校的摄影社,认识了同样热爱摄影的林小雨,一个性格爽朗的女孩。她看待世界的方式让陈伟惊叹,他们常常一起探讨光影的奥秘,在城市的角落寻找被忽视的美。

"你为什么喜欢摄影?"有一次,林小雨问他。

陈伟思考了一会儿:"可能是因为...相机让我能够以自己的视角看世界,而不是通过别人的眼睛。"

林小雨点点头:"我喜欢你这个回答。不过,你知道吗,有时候分享也很重要。不是为了获得点赞,而是因为通过分享,我们的视角可以与他人产生共鸣,那种连接感是很特别的。"

这句话让陈伟陷入了沉思。或许真实与分享并不矛盾,关键在于初心和方式。

随着时间推移,陈伟发现"真实的自我"并非一成不变的概念。他意识到社交媒体本身并非洪水猛兽,关键在于如何与之相处。两个月后,他重新开设了一个社交账号,但这次他分享的是自己真正热爱的摄影作品和思考,而非迎合他人的内容。这个账号关注者不多,但每一个互动都更加真诚和有意义。他明白了,真实与虚拟并非截然对立,而是如何在数字时代保持自我的完整性。

半年后,学校举办了一场摄影展,陈伟的作品《寻常》系列获得了师生的广泛好评。这些照片捕捉了日常生活中那些容易被忽略的温暖瞬间:母亲下厨时专注的侧脸,清晨阳光下书桌上的木雕,雨天伞下相视而笑的路人。

摄影展前一周,陈伟偶然发现自己的某张作品被人匿名上传到网络,意外获得了大量关注和赞誉。这种突如其来的网络热度让他一时间不知所措。当老师建议他利用这个机会宣传自己的摄影展时,陈伟陷入了沉思:是接受这种偶然的网络关注,还是坚持自己低调的初衷?这个小小的事件让他思考fame(名声)与fulfillment(成就感)之间的差异,以及如何在不迷失自我的前提下与更广阔的世界对话。

最终,他决定在自己的社交账号上发布了展览的信息,但拒绝了一家网络媒体的专访邀请。"我只是想分享我看到的美,而不是成为焦点,"他对林小雨解释道,"但我也不再害怕被看见。"

展览结束后,李老师拍拍他的肩膀说:"陈伟,你知道你现在的眼神和半年前有什么不同吗?"

陈伟好奇地看着他。

"现在的你,眼睛里有光。"李老师笑着说,"那是找到自己的人才会有的光芒。"

"但有时我还是会怀疑,"陈伟坦白道,"有时候我还是会想知道别人是怎么看我的,还是会在意那些数字。"

"这很正常,"李老师说,"成长不是一条直线,而是螺旋上升。重要的是,每次徘徊之后,你都能回到更接近真实的自己的路上。"

这一次,当他站在自己的作品前,接受同学们的祝贺时,内心感受到的不再是虚荣的满足,而是一种源自内心的平静与自信。他知道,无论是赞美还是批评,都不再能轻易动摇他的内心,因为他已经开始认识真正的自我。

王浩站在他的一张照片前,久久不语。那是一张拍摄黄昏时分两个老人牵手的照片,温暖而真实。"这张...拍得真不错,"他最终说道,语气中少了往日的嘲讽,"你真的变了。"

"是吗?"陈伟笑了笑,"我觉得是找回了一些东西。"

毕业前夕,陈伟坐在书桌前,电脑屏幕上是他正在编辑的最新照片集。与半年前相比,屏幕的光映在他脸上,却不再像幽灵般挥之不去,而是温和地勾勒出他坚定的轮廓。桌面上,那个小木雕被擦拭得闪闪发亮,"做你自己"四个字在台灯下熠熠生辉。旁边是他的相机和一本快要写完的日记本。

在日记本的最后一页,陈伟写道:"我不知道十年后的我会成为什么样的人,也许我会成为一名专业摄影师,也许会走上完全不同的道路。但我希望无论何时,当我望向镜子时,能够认出那个眼神中带着光的自己。在这个虚实交错的时代,'做你自己'或许是最简单也最困难的事。我正在学习与社交媒体和平共处,既不逃避它,也不被它定义。真正的潮流,不是随波逐流,而是拥有勇气,走出属于自己的路,有时甚至包括逆流而上。"

他合上日记本,拿起手机。这一次,他打开的不是社交媒体,而是相册。屏幕上是他和母亲的合影,背景是他们一起包的饺子。他微笑着设置它为壁纸,然后轻轻放下手机,任屏幕暗去。在黑暗中,他感到一种前所未有的平静与力量,那是来自内心深处的,不依赖于外界认同的宁静。

窗外,星星悄然闪烁,无论是否有人抬头观看。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐