我在義大利的急診室夢到媽媽

在帕多瓦大學的急診室,我渾身都是監測儀和電極線,電子血壓計每十分鐘給我量一次血壓,我渴極困極,每次在快睡著的間隙,又被血壓計喚醒,半夢半醒間我看到媽媽的臉,隨即好像回到我國內急診的畫面中,疼痛到昏沉的眼皮下,爸爸未必在,而媽媽始終伴我左右。

然而,在義大利的急診室,我只是一個孤零零的病號,家人和朋友不被允許進來,病人孤獨地躺在推床上,身子被電線和管子扯著,一動不能動,我中途申請過幾次去廁所,臨時卸下吊瓶,吊瓶的管子噴血了,濺到我的褲子上一大片,我卻毫無差覺。

更深的苦來自漫長、無疾的等待,不知要等多久,沒有人會告訴你,你就是等通知,等安排,祈求快點有動靜。我曾在國內急診室過夜,但從沒有這樣完全地一個人,被擺在邊上,沒有隱私也沒有自由,第一件事就是脫光了上衣換上病號服,胸腹腿肚貼滿心電圖電極片,只見推車不斷地推來新的病人,護士們就像不迭地走來,沒有人會多注意你一眼。期間餓到腹痛,忍受口渴,持續地沒有水喝,不容易喊護士給你一小杯水,打斷他們的工作流會讓你愧疚,而他們也未必理會。據說吊瓶裡的葡萄糖點滴或止痛藥可以幫助斷食。現在——-活下去就夠了。

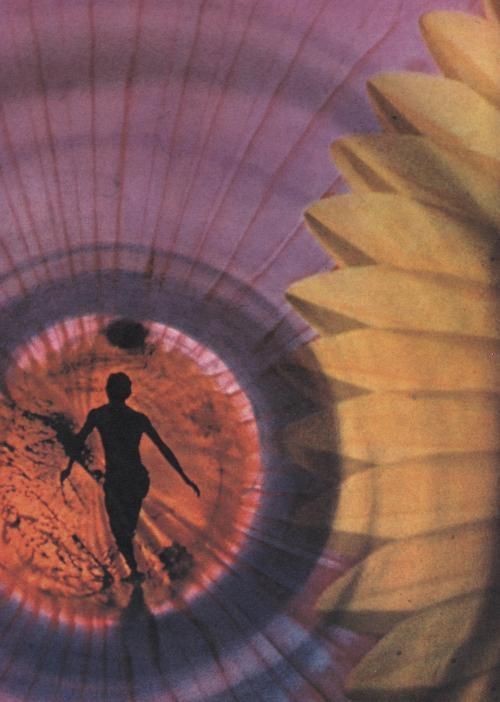

在急診室挨了六、七個小時,晚上七點多,我終於被釋放了,期間還有一次失敗地出逃。我多次請求回家,他們不同意,呈厲色,這真的不是我能做主的。總之,當天夜裡我又夢見了媽媽,在清醒夢中,媽媽正與爸爸叨擾,困在不和與瑣事中,我把媽媽單獨拉過來,告訴她說:「我們在夢中,我們可以逃離這裡,去任何地方!」她聽著,似乎有反應又似乎不知所雲,但我帶著她走了,我還教她飛蔭,我們就飛到成樹,我想要飛過樹。但媽媽還是心有餘悸,似乎在憂慮著一些等著她處理的事情,我再次提醒她,這是一個夢,我們在夢裡,我們完全自由,有無限的可能性,你不需要擔心一切,那些都不是真的。看她反應不大;我又問她,是否理解我說的「我們在夢中」的意思,她不答,我不知道我能不能帶走她。她緘默沉思的臉龐,看起來很年輕,閃現著單純,懵懂而懦弱的色彩,簡直像我的女性朋友,而不是母親。在夢中,我扮演著一個「啟蒙者「和「引路人」的角色,而她成了一個少女。這就是我的夢,結束了,最後也沒有結局。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐