《推背圖》第43象:兩岸互不隸屬(非君非臣)、2023—2024年中共開始踏入幽暗,2039年台灣終於結出果實。

進入正文前的小説明:

1,個人當推理遊戲在玩,但是人都會有盲點和限制,推理或有疏漏或錯誤。

2,有興趣《推背圖》的推友大可一起合理質疑、動手查資料、動腦玩推理。

3,若不喜內容,可以選擇按鍵離開本頁面,不需要還生氣動怒當噴火龍喔。

4,雖然數度試著精簡,但整個推理內容含資料,文章只有長和更長的差別。

——————————————————————————————————————

第四三象 丙午 ䷱ 巽下離上 鼎

讖曰:君非君,臣非臣。始艱危,終克定。

頌曰:黑兔走入青龍穴,欲盡不盡不可說。惟有外邊根樹上,三十年中子孫結。

—————————————————————————————————————————

【讖】

一,君非君,臣非臣

非:1,表示否定、反對。2。表示錯誤、過失。

(一)「君非君、臣非臣」可能的意思

1,指君「不是」君、臣「不是」臣

「君不是君,臣不是臣」的君臣關係,其可能性:

(1)關於誰君、誰臣只是單方的主張、聲稱,並非出於雙方共識。

(2)雙方都宣稱己方為君,他方為臣,並且都否定對方所稱的君臣關係。

(3)在實質上,雙方並沒建立君臣之間相對應的權利與義務關係。

2,指君「不似」君、臣「不似」臣

一如「君不君,臣不臣」。《論語.顏淵》:「信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,雖有粟,吾得而食諸。」指君臣的行為表現違背這個身份應有的權責,行為失格

(二)推測「君非君、臣非臣」可能包含的幾個層次

1,為臣不臣而反叛,叛亂之臣稱王後否定原君,把未能收納的勢力稱為分裂。

2,原君與新君皆堅持自己的君位,稱對方為叛亂,君臣關係的爭議持續存在。

3,否定雙方的君臣關係,雙方不存在君臣關係,雙方互不隸屬。

4,會否指向「君不君、臣不臣」之君失格、臣失格?

(三)根據以上,可推知的事

1,有下克上的叛變發生。

2,原臣叛變稱王,取代原君成為統治江山的新君,原君的江山落入新君手上。

3,原君依然存在,其所在地並未被新君拿下,也因為如此才會存在君臣爭議。

4,雙方在各自的統治區域稱王,並互稱對方為反叛勢力、分裂國土。

5,原來的江山被叛變者奪走後,原君勢必得撤離此地,落居於相對較小的地方;於是雙方的勢力轉變為:新君(叛臣)領土大、勢力大;原君領土小、勢力小。

6,關於會否指向「君失格、臣失格」?反叛之臣必屬失格,君臣失格已成立一半,若是君臣失格完全成立的話,則意味著原君和新君在君位時皆有失格。

——————————————————————————————————————————

二,始艱危,終克定

(一)始艱危

始:起點、開端。

艱:1. 困難、不易。2. 險惡。

危:1. 危險。2. 驚懼不安。

始艱危:開始時情況極為艱難、險惡,令人感到驚懼不安。

(二)終克定

終:結局、最後。

克:1,戰勝、制伏。如:克敵、攻無不克。2,能。如:不克分身(不能分身)、克盡(能够盡力)、克承(能够繼承)。

定:1,「定,安也」,使平靜、使安穩。如:平定、安定。2,確定。如:決定、已定、裁定。

終克定:1,最終能克勝敵人、安定下來。2,若是有牽涉爭議,爭議能得到確定。

—————————————————————————————————————————

三,「始艱危,終克定」的推敲

(一)「始艱危,終克定」中,是誰克勝誰?

從語法上來説,「始艱危,終克定」的主詞是同一人,亦即誰在這場戰爭的初期中陷入艱難險惡的處境,他就是在戰爭最後沒有被打敗的一方,並且得以安定。那麼,是誰陷入「始艱危」?是指進攻者在進攻過程中遭遇艱難、陷於險惡?還是指防衛者在防禦反擊的過程中遭遇艱難、陷於險惡?

單從四句讖難以更進一步的推解,以下將配合頌的部分來嘗試推敲:

1,若是原臣戰勝、克定原君,則從此進入原臣完全統一的局面,原君不復存在;但如此一來,後面的「唯有外邊根樹上、三十年中子孫結」就會解釋不通,為什麼已經大一統了還會有「外邊根樹上、子孫結」的情況出現。由此可推知,原臣最終並沒有克定原君。

2,因此比較合理的推測是:勢力強大到業已稱王的原臣發動攻勢,形勢弱小的原君展開反擊,原君在抗戰初期雖然陷入艱難險惡的處境,但最終能予以克服並得以安定。

—————————————————————————————————————————

四,從以上的推導,還可得知的事項

(一)上面提及的「外邊根樹」是指誰?

依據上面的推導,形勢強大的原臣據有原來的大片國土(本土),而形勢轉小的原君則去了原國土的「外邊」,並且在「外邊」落地生根為「根樹」,「外邊根樹」指的是原君及其所在位置。

(二)過程與發展

1,已於本土稱王的原臣將對外邊的原君再次開戰。

2,原君在抗戰初期雖然會陷入艱難險惡的處境,但最終能予以克服並得以安定。

3,「君臣爭議」的問題,最終會被認定為「雙方互不隸屬」,完全否定雙方的君臣關係。

4,原君退敵後,依然在「外邊」那已落地生根處延續其發展,並未與本土做連結,沒有回到本土。

5,原君對應的是「惟有外邊根樹上,三十年中子孫結」,原臣對應的則是「黑兔走入青龍穴,欲盡不盡不可說」,各自發展不同。

—————————————————————————————————————————

五,中華民國、中華人民共和國的相關簡介

(一)中華民國(1912 年1月1日~)

1911年10月10日,辛亥革命爆發,各省紛紛響應獨立,宣布獨立,加入革命陣營。

1912年1月1日,革命黨人於在南京宣告建立「中華民國」。

1912年2月12日,中國清朝隆裕太后頒布《宣統帝退位詔書》:「即由袁世凱以全權組織臨時共和政府,與民軍協商統一辦法。總期人民安堵,海宇乂安,仍合滿、漢、蒙、回、藏五族完全領土為一大中華民國。」中華民國從清朝手中正式繼承中國政權。

(二)中國大陸江山易主,成立中華人民共和國(1949年10月1日~)

第二次世界戰結束,第二次國共內戰正式開打,共產黨於此內戰中勝出。

1949年10月1日,中國共產黨在北京宣布成立「中華人民共和國」。

1949年12月7日,國共內戰失利的國民黨政府宣布將「中華民國政府」遷往台灣。

中華民國建於1912年,中華人民共和國成立於1949年,二者相差37年。

(三)聯合國席次

1949年撤退來臺的中華民國依然維持著聯合國會員國與安理會常任理事國的身份,直到1971年10月25日,聯合國通過《聯合國大會第2758號決議》:「承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表,並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。(維基:聯合國大會第2758號決議)

2758號決議之前,「中國」的代表是中華民國。

2758號決議之後,「中國」的代表是中華人民共和國。

—————————————————————————————————————————

六,關於兩岸的君臣爭議

(一)建國的先後

中華民國成立於1912年,比1949建國的中共國早37年。從這個角度看,共產黨是分裂國土的叛亂政權。中華民國本來是君,卻被分裂國土的的叛軍(臣)打敗,君遷移至本土之外的台灣。

(二)雙方政權共存

雙方都擁有各自的人民、領土、主權、政府,擁有各自的憲法、法律、軍隊、貨幣⋯⋯。

雙方互不承認對方政權的正當合法性,都聲稱擁有對方的主權,都視對方為非法佔據的叛亂份子。雙方君與臣的界定都不被對方承認,在實質上雙方也並沒建立起君臣之間應有的權利義務關係,君臣之分是各說各話。

(三)兩岸的治權

中華民國自國共內戰失敗、中共建政、中華民國政府遷移至台灣後,就失去對中國大陸領土的管轄權;而中共自建國以來,於事實上也從來未曾擁有過對台灣的管轄權;兩個政府各自有其治權範圍,治權所在並無重疊,互不隸屬是為事實。

(四)各自主張的兩岸關係與政策

—— 中華人民共和國的主張 ——

堅持一個中國的原則、不放棄兩岸統一 。認為在國共內戰取得勝利的中共國是君,在台灣的中華民國政權是分裂國土。1982年鄧小平曾提出「一個國家、兩種制度,兩制是可以允許的」說法,希望能以「一國兩制」把台灣納入中國體制下。然而一旦台灣變成中共黨國的內政,就只會存在專政者單方面的意志,一國兩制不過是誘騙的説法,譬如香港。

—— 中華民國(台灣)的主張 ——

1,兩蔣時代:主張一個中國的大中國主義,堅持中華民國是中國的正統政權,中共是非法叛亂份子。

2,自李登輝總統起,呼籲承認雙方作為國家的事實存在,雙方互不隸屬。

1999年,李登輝首次發表「特殊的國與國關係」,將兩岸關係定位為國家與國家之間的關係,雙方互不隸屬。

2021年,蔡英文國慶演說首次將「兩岸互不隸屬」作為政策方針。

2024年,賴清德總統於就職演說中表示堅定延續此政策。

由此可見,自李登輝總統以來,台灣方面的兩岸政策已經跳出「君臣」的框架,唯中國依然堅持要以這個框架作為理由統一台灣。

(五)「聯合國2758號決議」

《2758號決議》是基於聯合國認為足以代表「中國」的政府已經轉變,因此將該代表政府轉變以符合現實;但《2758號決議》內文並未涉及:1,中華人民共和國與中華民國的關係。2,中國大陸地區與台灣地區的關係。

—————————————————————————————————————————

七,關於臣之失格(不臣)

(一)國民黨政府之不臣

1,1917年9月1日,中華革命黨(*國民黨的前身)總理孫中山於在廣州建立以護法為名義的「中華民國軍政府」,又稱護法軍政府、廣東或廣州軍政府。孫中山為軍政府大元帥(軍政府的最高首長),此為第一次護法。

2,1919年10月10日,孫中山將中華革命黨改組為中國國民黨。1921年4月2日,孫中山在廣州成立「廣州中華民國政府」,由孫中山擔任「非常大總統」,此為第二次護法。

3,1923年3月2日,孫中山在廣州建立「中華民國陸海軍大元帥大本營」,孫中山任大元帥,這是孫中山在廣州建立的第三個政權。「此次重建大本營,便確定了聯俄方針。1924年中國國民黨在廣州舉行中國國民黨第一次全國代表大會,其後成立黃埔軍校,組建國民黨領導的國民革命軍,以黨統領軍隊。」(維基:中華民國陸海軍大元帥大本營

)

4,1925年3月12日孫中山逝世後,汪精衛於7月1日將原「陸海軍大元帥大本營」改組為「中華民國國民政府」,簡稱國民政府,因為大部分時期駐地在南京,故又稱南京政府。

然而在國民黨成立以上政府的當時,北京(北洋)政府才是國際承認的中華民國唯一合法政府。

國民政府於1926年發動北伐,1928年12月29日北伐宣告成功,國民政府實現名義上的中國南北統一,北京政府時期正式告終,由國民政府取代北京政府成為中華民國的唯一合法政府。

(二)共產黨政府的不臣

1,共產黨成立「中華蘇維埃共和國」、割據「中央蘇區」

「中華蘇維埃共和國」(1931年11月7日-1937年9月6日)是中國共產黨於中華民國大陸時期建立的蘇維埃政權,首都位於江西瑞金。

共產黨的「中央革命根據地,簡稱中央蘇區,⋯⋯主要位於江西省南部和福建省西部,是中國共產黨在第一次國共內戰期間,建立的全中國最大的革命根據地,⋯⋯是中華蘇維埃共和國黨、政、軍首腦機關所在地。⋯⋯ 一般將1931年11月中華蘇維埃共和國的成立視為中央革命根據地的正式形成。」(維基:中央革命根據地)

「中華民國國民政府一直視中華蘇維埃共和國為分裂國家的武裝叛亂割據政權。」中共方面則認為「中華蘇維埃共和國是當時中國境內的一個民主革命政權。」(維基:中華蘇維埃共和國)

2,中共「中央蘇區」被剿滅後,遷徙至陝北建立「陝甘蘇區」

國民政府「自1930年起先後五次圍攻共產黨在南方之根據地。1934年,在第五次圍剿戰爭中,國軍攻佔當時中共中央所在的中央蘇區,中國工農紅軍主力被迫展開長征,於1935年抵達陝北」,在陝西北部一帶地區建立「陝甘蘇區」。(維基:國共內戰)

**註:第一次國共內戰

雖然第一次國共內戰始於1927年8月1日的南昌暴動/起義,但彼時國民黨並非中華民國的合法政府,故此事件發生時還談不上「不臣」,待1928年12月29日後國民黨成為中華民國唯一合法政府後的事件才算得上「不臣」。

第一次國共內戰從1927年8月1日南昌暴動(起義)開始,持續至1937年9月22日。「1936年12月12日,時任西北剿匪總司令部副總司令的東北軍將領張學良和時任國民革命軍第十七路軍總指揮的西北軍將領楊虎城在西安發動『兵諫』,扣押時任國民政府軍事委員會委員長兼行政院院長蔣介石,要求蔣介石立即抗日,停止『剿共』,史稱西安事變。最終,西安事變和平解決,國民黨基本停止與共產黨作戰。1937年7月7日,抗日戰爭全面爆發,國共兩黨於9月22日正式和解,第一次國共內戰結束。」(維基:國共內戰)

3,第二次國共內戰

第二次世界大戰結束後,國共內戰爆發(1945年—1950年),此次內戰的結果,共產黨取得對中國大陸的控制權,並成立中華人民共和國,而國民黨將中華民國政府撤遷至台灣,從此形成兩岸分治的狀態。

「就中國國民黨及中華民國政府的觀點而言,該戰爭是中共為無産階級革命而發起的叛亂,稱這場戰爭為『動員戡亂』、『戡亂戰爭』或『抗共衛國戡亂戰爭』。並且在戰爭的時間界定上,分『綏靖』與『戡亂』兩個時期。因為抗戰勝利以後,國民政府為實現憲政,容納各黨派參與制憲,並在美國的調解之下,期能通過談判彌平中共叛亂。後來中共抵制憲政,美國調停徹底失敗,而中共繼續叛亂,故政府頒布『動員戡亂時期臨時條款』,戡亂作戰於是展開。」(維基:第二次國共內戰)

—————————————————————————————————————————

八,關於君之失格

(一)國民黨政府為君之時的失格(不君)

—— 在中國大陸的「金圓券風暴」、在台灣的「(舊)台幣通膨」 ——

1,中國大陸的金圓券風暴:

1948年8月19日,國民黨政府公佈「金圓券發行法」,(流通範圍為除臺灣省外的中華民國政府實際控制區域),試圖以金圓券取代原來的法定貨幣,寄望以此改善急遽惡化的通貨膨脹,但由於發行準備不足以及未嚴格實行發行限額而導致惡性通貨膨脹,金圓券在短短數月裡即快速貶值,並造成比之前更嚴重的惡性通膨,各個階層都成了這次幣改的受害者,從而喪失對國民黨政權的信心與支持。而且此法規定「禁止私人持有黃金(純金1市兩合金圓券200圓)、白銀(純銀1市兩合金圓券3圓)、銀幣(每枚合金圓券2圓)、外匯(美鈔每元合金圓券4圓)。凡私人持有者,限於9月30日前收兌成金圓券,違者沒收。」,國民黨政府形同變相的以金圓券強制換走人民原有的黃金、白銀、外匯。「1948年,中華民國政府在軍事上已節節失利。金圓券風暴令中華民國政府在半壁江山內僅餘的民心、士氣亦喪失殆盡。濫發貨幣是造成中華民國政權迅速在大陸崩潰的原因之一。」 (維基:金圓券)

2,在台灣方面的(舊)台幣通膨:

「台灣銀行在國民政府的要求下不斷加印貨幣墊付支出週轉,1946年5月22日台幣發行額為33億元,短短半年間增加到53億元,一直到1949年6月14日貨幣改制前夕,台幣發行額達到了5,270億元,暴增了175倍之多。

從1946年發行台幣1元,短短的3年間,1949年台幣所發行的最大面額到達100萬元,時任中央銀行發行局局長鍾光新表示:『舊台幣等於說是惡性通貨膨脹,是不可收拾的地步。』大量印鈔發行,物價也同速飆升,根據官方統計,1946年到1949年間,平均每年的物價漲幅高達922%。⋯⋯4萬元(舊)台幣換1元新台幣的政策,對於老一輩的人或許記憶猶新,但早在幣制改革之前,台灣人民大半的財產早已在惡性的通貨膨脹下憑空蒸發。物資的缺乏造成當時民眾生活困苦,鈔票的價值遠不如可果腹的米糧。一直到國民政府完全失去中國大陸的統治權,新台幣徹底脫離中國經貿圈後,台灣才真的擺脫中國惡性通膨的噩夢。」(方格子:《4萬台幣換1元」台灣經歷過的通貨膨脹史》/ 作者DowDow)

—— 國民黨政府黨國時期在台灣實施的管理方式 ——

第二次世界大戰結束,臺澎於1945年脫離日治時期(1895年~1945年),從此進入由中華民國政府治理的時期。1949年撤退來臺的國民黨政府在黨國時期,對台灣所採取的統治管理見諸如下:

1,以武力鎮壓人民的「二二八事件」

「指1947年2月27日至5月16日間,臺灣各地爆發激烈的官民衝突,民眾要求政治改革,最終中華民國國民政府派遣軍隊武力鎮壓。⋯⋯ 二二八事件導致大量臺灣籍居民遭到逮捕、槍斃或失蹤,包括無關抗爭的菁英人士。」 (維基:二二八事件)

2,台灣的白色恐怖時期(之相關法令)

(1)《台灣省戒嚴令》,自1949年5月20日施行~至1987年7月15日廢止,戒嚴長達38年。在戒嚴的38年裡,為便利戰時的管理,「人民自由與基本人權,包括集會、結社、言論、出版、旅遊等權利被限縮,即所謂黨禁、報禁、海禁、出國旅遊禁等,在此段時期言論自由受到普遍限制。政府用相關法令條文對中國共產黨人士、政治上持異議人士(多為黨外人士)進行逮捕、軍法審判、關押或處決.負責執行的臺灣警備總司令部在時任總統蔣中正指示下徹底執行,此間臺灣常有人突然失蹤,不時傳出冤獄,被稱為『臺灣白色恐怖時期』。」 (維基:臺灣省戒嚴令)

*《戒嚴法》第十一條,第一項:「得停止集會、結社及遊行、請願,並取締言論、講學、新聞雜誌、圖畫、告白、標語暨其他出版物之認為與軍事有妨害者。」 (維基:戒嚴法-戒嚴法(民國37年立法38年公布))

(2),《動員戡亂臨時條款》,1948年5月10日實施~1991年5月1日廢止,施行長達43年。若從1949國民黨政府撤退來台算起,則在台灣計實施42年。《臨時條款》「在臺灣歷經4次修訂,逐漸超出原本僅作為緊急處分法源的範圍,進一步擴大總統及國民大會本身權限。」國民黨政府以「動員戡亂」為理由擴大總統和國民大會的權限、限縮憲法所賦予人民的自由與權利,直到1991年《動員戡亂時期臨時條款》被廢止,中華民國才終於回歸正常憲政體制。(維基:動員戡亂時期臨時條款)

(3),「自從戒嚴令頒佈後,中華民國政府陸續頒佈了卅餘道各項管制法令以限制相關憲法賦予人民的自由權利。較爲重要的有:《戒嚴期間防止非法集會結社遊行請願罷課罷工罷市罷業等規定實施辦法》《臺灣省戒嚴期間新聞紙雜誌圖書管制辦法》《懲治叛亂條例》《戡亂時期檢肅匪諜條例》《戡亂建國教育實施綱要》等。」(維基:臺灣省戒嚴令)

(4)《刑法100條之內亂罪》,「1935年1月1日制定公布的內亂罪為:『意圖破壞國體,竊據國土,或以非法之方法變更國憲,顛覆政府,而著手實行者處七年以上有期徒刑,首謀者處無期徒刑。預備犯或陰謀犯前項之罪者,處六月以上五年以下有期徒刑。』由於該條主觀要件僅規定『意圖』,客觀要件僅規定『著手實行』,不需要有實際外顯的行動,僅以文字或語言均能成立內亂罪。因此,《刑法》第一○○條之規定,等同於思想犯罪之型態,而在白色恐怖時期,屢為統治者箝制異議者的工具。」(國家人權記憶庫:中華民國刑法內亂罪/撰寫者劉晏齊)

「1992年5月15日,立法院三讀通過「刑法100條」修正案,在條文中加上了「以強暴或脅迫著手實行」的具體條件,拆除了威權政府的最後一道法律工具,民眾不會再因言論與思想獲罪。」(新台灣和平基金會:歷史上的今天:懲治叛亂條例廢除日/作者Brian)

(5)惡法之廢除與修改

《動員戡亂時期臨時條款》,自1948年5月10日實施~1991年5月1日廢止。

《台灣省戒嚴令》,自1949年5月20日施行~至1987年7月15日廢止。

《懲治叛亂條例》 ,自1949年6月21日施行~至1991年5月22日廢止。

《戡亂時期檢肅匪諜條例》,自1950年6月13日施行~至1991年6月3日廢止。

《刑法一○○條之內亂罪》,自1935年1月1日頒佈~1992年5月15日三讀通過,16日頒刑法第一百條修正條文,為現行之條文。

**蔣經國總統於1988年1月13日逝世,由李登輝繼任總統之職。

(二)共產黨政府為君之時的失格(不君)

中國共產黨政府在毛澤東時期、改革開放前,走的是「階級鬥爭路線」,共產黨利用讓人民「階級鬥爭」來鞏固自己的統治權。

—— 以下茲羅列較重大的鬥爭運動 ——

1,1950~1953年,鎮壓反革命運動 (針對國民黨殘存勢力,以及傳統幫會、教門)。

「1996年的官方文件顯示鎮反運動鎮壓了157萬多人,其中87.3萬餘人被判死。」

2,1951~1952年,三反五反運動 (針對黨國內部的貪腐,與資本主義工商業、資產階級)。

「部分地區動用各類私刑逼供,包括打人、罵人、捆人、戴高帽子、掛牌、罰站、罰跪、刮鼻子、加手銬、坐老虎凳、不准睡覺、火筷烙手等,造成大量人員傷亡或自殺。」

3,1955~1957年,肅清暗藏的反革命分子運動 (肅反運動,肅清黨、政府、地方、軍隊、群眾團體裡的一切暗藏的反革命分子)。

「肅反運動共造成了數十萬人被逮捕、5.3萬人的非正常死亡。」

4,1963~1966年,四清運動 (口號是「清政治、清經濟、清組織、清思想」,是針對個人思想的再教育與打擊,與資本主義沾邊的地主、富農、私人工商業都是被整肅的對象。四清運動被視為文革的預演)。

「四清運動期間77,560人被逼死、總共5,327,350人受到迫害,產生了大量了冤假錯案。」

5,1966~1976年,無產階級文化大革命 (繼續擴大階級鬥爭、反修防修、消滅資本主義、防止資產階級復辟)。

「據不同學者研究估計,十年文革導致的中國大陸非正常死亡人數約為200萬到2000萬不等。」

—— 除了鬥爭運動,還有大躍進運動所導致的大饑荒 ——

1,關於大躍進:「以中國共產黨中央委員會主席毛澤東為首的中國共產黨高層發動了『大躍進』運動,1957年11月13日《人民日報》發表社論,提出了『大躍進』的口號,並於1958年在中國大陸全面展開。該運動屬於「三面紅旗」之一,試圖利用本土勞動力和群眾熱情,在工業和農業上盲目追求脫離現實的『躍進』:大放農業『衛星』、鋼產量追求『超英趕美』、全民大煉鋼、人民公社化運動等等。」(維基:大躍進)

2,結果與影響:「大躍進運動使得中國大陸大量勞動力被調去大煉鋼以致農業生產的不足,打亂了經濟秩序,國民經濟比例嚴重失調。與此同時,土法煉鋼所生產的鋼合格率低下,大量資源遭過度開發、嚴重破壞及浪費,生態環境惡化。大躍進運動還使得整個中國陷入大量不良風氣,人民公社颳起「共產風」,高指標引發「浮誇風」,導致貪污腐化、官員欺上瞞下,大量人民因此餓死或在暴力事件中喪生。大躍進最終釀成1958-1962年的大饑荒,據多方估計有約1500萬至5500萬人因此非正常死亡。」(維基:大躍進)

—————————————————————————————————————————

【頌】

一,黑兔走入青龍穴

生肖年順序為⋯⋯虎、兔、龍、蛇⋯⋯。

這裡的黑兔、青龍,可能是指由兔年進入龍年。

(一)「黑兔」是指哪一年?

1,在五行對應裡,黑(色)——水(五行)——壬、癸(天干)。

2,生肖「兔」對應於地支「卯」。

所以黑兔可能是壬卯年或癸卯年,但查干支紀年裡,並沒有壬卯年,只存在癸卯年,所以黑兔 = 癸卯年。較接近現在的癸卯年 :1963、2023、2083。

(二)「青龍」是指哪一年?

1,在五行對應裡,青(色)——木(五行)——甲、乙(天干)。

2,生肖「龍」對應於地支「辰」。

所以青龍可能是甲辰年或乙辰年,但查干支紀年裡,並沒有乙辰年,只存在甲辰年,所以青龍 = 甲辰年 。較接近當下的甲辰年:1964 、2024 、2084。

—————————————————————————————————————————

(三)黑兔年、青龍年所指的對象與時間

讖點出的是兩岸君臣(隸屬)關係,而「黑兔走入青龍穴,欲盡不盡不可說」裡的主體有一個相對應的「外邊」,因此可知這裡所指的主體就是非「外邊」的中國大陸本土。那麼中國是在哪一次的黑兔青龍年將開始走入那「欲盡不盡不可說」的狀態?

檢查:

1,中國1963—1964年局勢

1963~1964的中國正處於「四清運動」期間,數萬人被迫害身亡或自殺,四清運動被視為文化大革命的預演。四清之後接著文革,雖然對人民而言是連年的浩劫,但中共黨國的政權卻是集中而穩固的,因此黑兔—青龍並不是指1963—1964年這一次。

2,中國2023—2024的局勢

在之後COVID-19全球大流行疫情(2019年12月~2023年5月)結束之後,中國在經濟方面開始爆發出嚴重問題,諸如:房地產企業陸續爆雷、地方債務大規模違約、外貿順差大幅下降、外資陸續撤離、失業率持續攀升、歐美方面開始對中國採去風險政策;這些問題持續到2024年仍未見改善,反而持續惡化。到如今已是2025年,看起來經濟上的挑戰只是更形險峻,外資撤離不見回歸,民企也信心不足、消費力下降、內需疲軟、失業率攀升,並且西方國家針對中國不公平的貿易競爭行為,開始採取貿易保護政策,加上川普政府提高關稅的壓力,中國的整體經濟情況依然險峻不樂觀。經濟的危機還伴隨政治清洗的動盪、社會民眾的不滿、地緣政治風險升高,因此黑兔青龍年很可能就是指中國自2023—2024年疫情後經濟低迷、地產與財政爆雷的這個時間,而且2023—2024年只是「欲盡不盡不可說」的開始。

(四)「黑兔走入青龍穴」的意涵

從2023 黑兔年開始蹦出嚴肅重大的經濟問題,到2024青龍年已經走入幽暗深長的地道,而2023—2024年(黑兔走入青龍穴)只是「欲盡不盡不可說」的開端。

**青龍穴,意味著這是一條深長的地道,有可能暗示幽暗的時間恐怕不會很快結束,而是一個漫長的過程。

—————————————————————————————————————————

二,欲盡不盡不可說

(一)字詞、字義

1,盡:

(1)完結、終止。如:「取之不盡」、「無窮無盡」。

(2)死亡。如:「自盡」。

2,不可說:

(1)說 = 言說。不可言說、難以言說。

(2)說 = 脫。脫離、解脫。難以脫離、難以擺脫。如「魚不可說(脫)於淵」

(二)「欲盡不盡不可說」解

1,推測本句意思是:處於將死而未死、難以擺脫的狀態。

2,是誰處於「欲盡不盡不可說」的狀態?

(1)「黑兔走入青龍穴」較有可能是指2023、2024年的中國的局勢。

(2)而且本句的主詞有一個相對的「外邊」,亦即主詞不是「外邊」那一個。

本句的主詞是位於中國大陸的中華人民共和國,而它又是屬於「黨國一體、以黨領國」的政治體制,國家掌控在中國共產黨手裡、一黨專政;對應中國特殊的政體,本句的主詞為中共國的核心「中國共產黨政權」。

推測:中國共產黨政權將變成「將死未死、難以擺脫」的存在。

**將死未死的中國共產黨政府還可能控制全國各個地方的政府體系嗎?

既然已經是將死而未死的狀態,它衰敗與死亡的結局已無可轉圜,只是未死而已。這樣的中共恐怕很難還有足夠的力量繼續保持對全國各地的控制力。

—————————————————————————————————————————

三,惟有外邊根樹上

(一)外邊

前二句「黑兔走入青龍穴,欲盡不盡不可說」是發生於中國大陸的事情,對中土來說,台灣位於它的外面、外邊。中華民國從中土遷移到台灣,就是遷移到外邊去。因此推測「外邊」指的是台灣、在台灣的中華民國。

(二)根樹

「根」是向下紮在土地裡的。植物的繁殖生長,不論是有性或無性的繁殖方式,首要在於能夠生根,然後發芽、抽出枝枒、成長茁壯、開花、結果,而「樹」本來就包括根部,「根樹」 何以特地強調「根」?關於「根樹」的推敲:

1,強調「落地生根」。不論此樹由種子落地開始的土生土長,或整株移植,或取部分本體的杄插繁殖,都是在此落地生根。

2,這棵樹不是土生土長於此,它的根系是移植後重新扎根、重新長出來。

3,以政治的比喻來説,「根」與「樹身」所及的範圍就是這棵樹的領域,亦即「根樹」也在比喻(政治上)治權所及的範圍。

(三)「外邊根樹」的意涵

1,中華民國從中土遷移到台灣,在台灣落地生根,成長茁壯。

2,中華民國(根樹所及領域)的治權範圍並不及於中土。

3,中華民國(外邊根樹)不會再回去中土,往後依然只在台灣。

—————————————————————————————————————————

四,三十年中

(一)三十年中

1,可能是指30年。

2,可能是指30年的一半(中),為15年。

(二)「三十年中」所指的時間

取「走入青龍穴」的2024年做為「三十年中」的對應年,則:

1,2024 + 30 = 2054(年)。

2,2024 + 15 = 2039(年)。

「三十年中」所指的時間可能是2054年或2039年。這是目前得到的線索,還需要有進一步的線索才好確認是哪一個。

—————————————————————————————————————————

五,子孫結

(一)「結」的二種意思

1,指「結束君臣爭議」。

關於「君臣爭議」,將得到「君非君,臣非臣」之「雙方互不隸屬」的結果。

兩岸最終以「雙方互不隸屬」的裁定結果為「君臣爭議」劃下句點。

2,指「結出果實」。

根樹上、子孫結,樹上結的是果實,意思是結出果實、得到成果。

這個果實是「外邊根樹上」、是從「落地生根的樹上」結出來的。

中華民國在台灣因為與中共國的君臣(隸屬關係)爭議、因為中共國堅持的一中原則,中華民國長期以來無法以國家的身分與他國建立正常的外交關係。推測這個狀況在確定兩岸「互不隸屬」後,中華民國國家的身分與認可再無阻礙,中華民國在其治權所及的領域(根樹),將成為被國際認可的獨立國家(果)。

(二)從「子孫」來推測時間

從子與孫的世代來推敲時間:

1,「子與孫」,有孫字輩出現,則前面至少溯及至祖父輩,實為「祖、子、孫」三代。

2,「三十年」與「世代」

《說文解字》:「世,三十年為一世。」

父子相繼稱為「一世」,即「一代」,三十年為一個世代。祖孫三代即:3代 * 30年 = 90年。子孫三代所經歷的時間為90年。

故「子孫結」為:祖孫三代歷經90年的時間,終於結果。

3,「祖孫三代(90年)」的對應年

「結果」應是與「根樹上」呼應為宜,而中華民國係於1949年遷台,從此落地生根於台灣。因此以「根樹」遷台的時間加上「祖孫」三代時間為:1949 + 90 = 2039(年)。

若從子孫世代來解時間,得:祖孫三代人歷經90年的時間,終於在2039年結果。

(三)「三十年中子孫結」所得解

「三十年中」對應「走入青龍」,得2054年或2039年;「子孫結(90年)」對應「根樹上」,得2039年。推測兩處共同所得的2039年才是這裡的答案。

「三十年中子孫結」的意思是:中華民國台灣在歷經祖孫三代人90年的時間,於2039年終於正式確立兩岸關係為「雙方互不隸屬」,中華民國在其治權所及的領域(根樹),將成為被國際認可的獨立國家(果)。

**關於「正式確立」,應該是與正式的儀式或文書相關聯,而在「正式」發生之前已然確知,並且還需要在「正式」之前就把相關的問題處理完備,譬如《中華民國憲法》的領土範圍。

—————————————————————————————————————————

【卦:火風鼎】

一,關於鼎卦

卦辭:鼎,元吉,亨。

《彖》曰:「鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。」

《象》曰:「木上有火,鼎,君子以正位凝命。」

《雜卦》曰:「革去故也,鼎取新也。」

**「以木巽火、木上有火」?八卦火(離)對應五行火,八卦風(巽)對應五行木;是以火風鼎(上火下風),從五行視角來看為上火下木、木上有火、以木巽火。

二,鼎卦卦義(來源:易學網/【周易全解】50鼎卦)

1,「鼎是一種三足兩耳的銅器,原本只是烹飪器具。夏禹集九州之金並鑄成九鼎以象九州,鼎也因此成為古代權力的象徵。」

2,「鼎卦為改正朔,建立新朝代,因此《象》曰『君子以正位凝命』,君子用以確立地位,堅定天命。」

3,「革卦是去除舊的體制,鼎則是建立新的政權。革是破壞,鼎則是破壞之後的建設,兩者相輔相成,一體兩面。」

4,「得鼎卦,以創新為宜,不應墨守成規,而應當採取全新的做法。又鼎為權力之象徵,所以問事業大吉,有得權之義。」

—————————————————————————————————————————

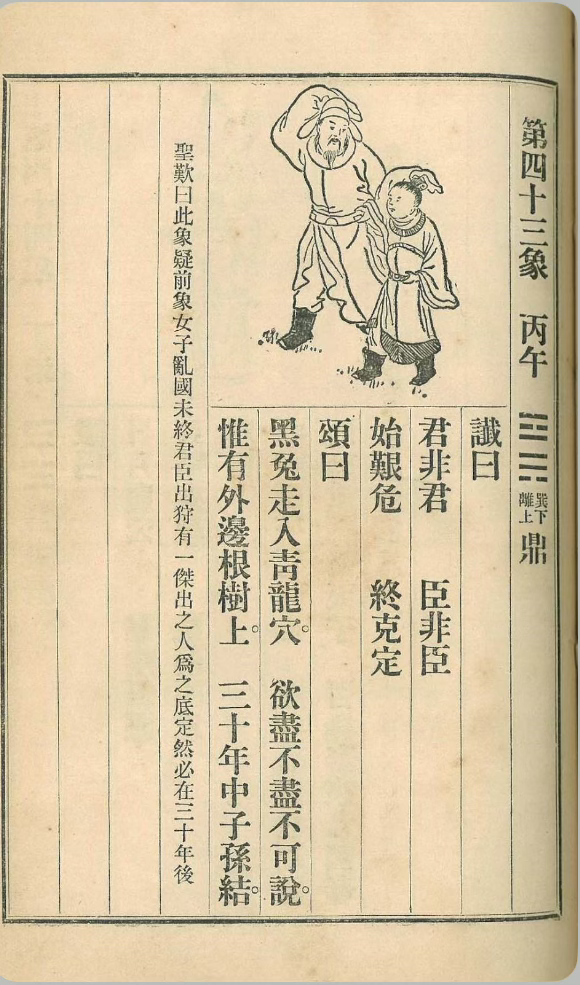

【看圖畫,腦洞大開】

一,(人物)小者,頭有冠、服有紋

身處台灣的中華民國雖然體量小,但係原君,故頭戴冠、服飾紋。

二,(人物)大者,頭戴帽(軟角幞頭)、服無紋

據有中國大陸的中華人民共和國雖然體量大,但係原臣,故頭戴軟角幞頭、服無紋。

三,兩人的動作

大者作勢威嚇小者,小者面無懼色、做出防衛動作直面大者。

表示中華人民共和國對中華民國台灣所做的武力威脅、恫嚇。

—————————————————————————————————————————