愛,仇恨,與塗鴉的那道牆(愛與傾聽篇)

“你知道從那點可以看出兩個人戀愛了嗎?”

“他們擁抱與親吻?”

“不,他們會傾聽對方。”長達750公里的以巴圍牆,是道意圖將約旦河西岸地區圍起來的隔離牆,以色列政府是在2003年開始興建這道牆的,鑒於當時越來越頻繁的恐怖攻擊,以國政府認為圍牆的興建將有助於防堵那些來自西岸地區的巴勒斯坦恐怖分子。

說是圍牆,其實有很大的區域都只有鐵絲網,柵欄,崗哨跟探測器,只有在人口稠密區,才會有高達8公尺的石牆,班克西及一群藝術家跑去塗鴉表態的伯利恆,就有著這樣一堵高聳的圍牆。

圍牆或藩籬總會伴隨著以色列政府的檢查站,巴勒斯坦人的行動自由隨著牆的興建,越來越受到阻撓與限制,整個西岸地區漸漸成了以色列國所設置的捕鼠籠。

想要維持中立客觀立場,對我可不是件容易的事。我持有聯合國的難民證,我父親是巴勒斯坦人,我丈夫也是。

我對巴勒斯坦歷史瞭若指掌,我親眼目睹以色列的邊防檢哨站和軍人。這些都是事實。但是我看到的事實,若從以色列的立場出發就又是另外的面貌。每個人都從自已的立場來解讀歷史,都相信自己的版本最有道理。

在特拉維夫的機場有人問我想要入境的的原因,這問題讓我火大,我父親出生於巴勒斯坦,再從那裡逃出來跑到德國定居。他不願再回鄉,甚至連探訪作客都不願意,他不希望經歷自已回到家鄉卻只能被當作陌生人的景象,光是要面對邊防檢哨站盤問的羞辱就足以讓他裹足不前。

可是,以色列人的感受卻完全不同,他們認為他們想要和平共處,反而是我們巴勒斯坦人不願意。他們也認為巴勒斯坦人有恐怖攻擊的嫌疑,所以有必要設置檢哨站就來防範未然。但是對我而言,這些檢哨站就是刁難和羞辱。

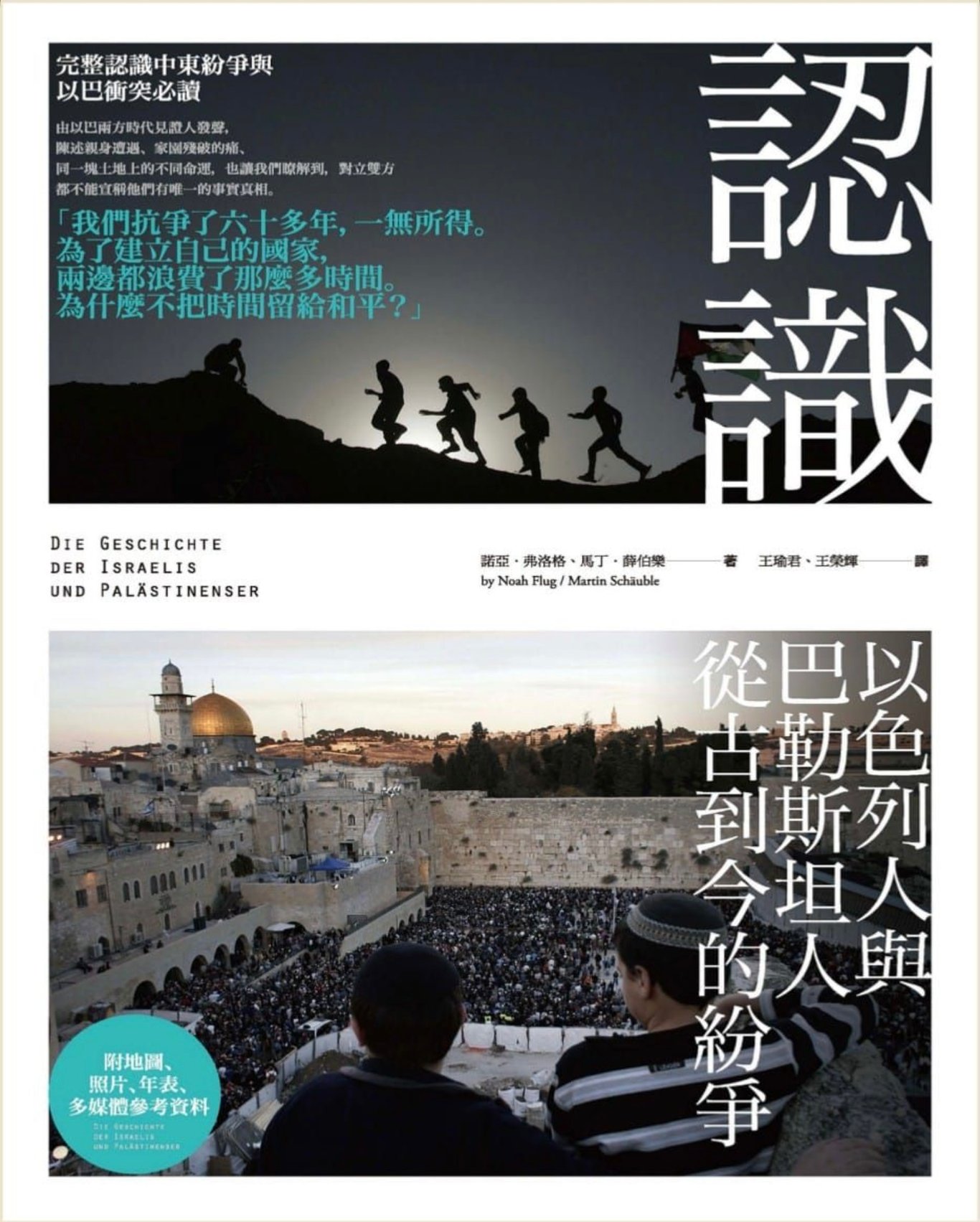

《認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭》在我讀過的那些書寫以巴關係的作品中,「認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭」 這本書應該是最容易讀也是最快能夠概略瞭解以巴之間糾纏歷史的入門書,作者以編年史的書寫方式,極簡單扼要地描述從遠古時代開始,那片土地上所乘載的所有悲歡苦難。

"我從小看著戰爭長大。

我自己參加過獨立戰爭,蘇伊士運河戰爭,六日戰爭,贖罪日戰爭以及其他大大小小的許多軍事行動。

我的兒子曾經打過仗。

我的孫子也曾經打過仗,他現在受了傷躺在醫院。

我相信,就連我孫子的孫子也要上戰場.."

亞伯拉罕巴蘭姆這位以色列人道出了許多他與其他同胞的共同心聲。

而出生於伯利恆的巴勒斯坦人艾蜜莉札卡曼則也是用三言兩語便道盡了她的家族歷史,

"我的母親出生時正值鄂圖曼土耳其占領巴勒斯坦,我出生時占領者換成英國人,

我的孩子出生時,占領者已經換成約旦人,

而如今,我已有孫子了,他們這一代的占領者已成了以色列人。

每個世代都有不同的人在覬覦這塊土地,卻無視在土地上生活的我們。

這無疑是悲劇啊,看似無止盡的悲劇。"

《認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭》而書裡,關於圍牆為何出現,開始出現,最終成型的那一章裡,作者說起了採訪時遇到的一對出生在東耶路撒冷的姊妹,瑪娜與瑪赫拉,她們的家族已在此居住了好幾世代,未婚的瑪娜與父母同住,而姊姊瑪赫拉則與丈夫孩子們住在附近,瑪娜親眼看著工人在離住家約50公尺處,一步步地蓋起了圍牆。

"起初,是道矮牆,我們還可以直接翻牆過去。

然後,牆漸漸加高,但下方還留著一個方便我們進出的小通道。如今,就完全封住了。"

瑪娜無奈地說著。

“在這道牆蓋起來之前,我一天會回來兩次,如今我一個月只回來一次,從前只要散個步就能回家,現在卻得要坐上一個多小時的公車,這也讓我的孩子們很緊張,我的兒子每回畫畫時,在他的畫裡總會出現一個以色列的士兵。“

姊姊瑪赫拉也跟著抱怨。

瑪娜與瑪赫拉從此被分隔在牆的兩端,交通的不便與耗時,還有安全檢查的繁瑣,讓兩家人的往來日漸困難。

那蓋起來的不管是叫做藩籬或圍牆,都嚴重剝奪了巴勒斯坦人的行動自由。以色列駕駛人與巴勒斯坦駕駛人會有著不同顏色的車牌,往返兩地所需的時間與距離,全取決於車牌的顏色。

"我的汽車有塊綠色的車牌,我只能行駛在約旦河西岸地區。即便是在這個地區裡也並非哪裡都能去。有些道路是通往以色列屯墾區,那是以色列人專用。

如果我要開去拉姆安拉,最短的路徑是穿過耶路撒冷,我從前都是這麼開,只要二十五公里,半小時以內就能抵達。如今我必須繞過耶路撒冷,整個路程變成了六十公里,沿途還有重重的檢查哨,我不曉得自己會不會惹得那些士兵不高興,是否得歷經冗長的等待..."

巴勒斯坦人賈克內諾這樣抱怨著。

"在那道牆蓋起來之前,總是有路可以通往耶路撒冷,總是有不受管制的地方。如今我彷彿住在一個捕鼠器裡。我覺得自己活像在監獄。

我有個朋友住在加薩走廊,我們之間相隔僅六十公里,可是我們每年都會在法國見上一面,因為這樣見面簡單多了。"

賈克內諾繼續自嘲著說著。

《認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭》

「菜鳥新編劇」,Tel Aviv on Fire,是部將以巴間劍拔弩張的緊張關係,用諷刺幽默的手法拍攝而成的喜劇電影,這是部2018年產出的作品,比起其他我看過的,2005年講述自殺炸彈客的「天堂不遠」,2012年講述一對不同國家不同信仰的同志愛情的「愛,悄悄越界」,還有2013年那部被阻隔在圍牆兩端的悲劇戀人故事「奧瑪的抉擇」,看這些電影時總會有的悲傷與無力感,在這部18年的作品觀影過程中,只有一些淡到幾乎可以忽略的唏噓感受出現,取代的是被劇中人物幽默的互動與對白逗到大笑的輕鬆心情。

被拿來當作電影片名的「Tel Aviv on Fire」,其實是電影中的劇中劇,有別於中文片名,在電影裡被翻成了「特拉維夫淪陷記」,電影主角沙朗姆是個巴勒斯坦人,他每天都得從居住的耶路薩冷通過圍牆崗哨到另一個城市拉姆安拉的片場工作,他在這齣極受歡迎的「特拉維夫淪陷記」影集拍攝片場從事打雜的工作,在一次的過檢查哨途中,他因不當言詞被帶進哨站審問,因此認識了哨站的隊長艾希,沙朗姆為了要盡快從以色列檢查哨脫身,謊稱自己是特拉維夫淪陷記的編劇,而身為家中唯一男人的艾希隊長,因為家中所有的女人都是該劇的戲迷,所以開始打起想從沙朗姆口中先探知劇情的念頭。

隨著一次次雙方的見面互動,及沙朗姆到後頭真的成了該劇的編劇後,艾希開始提供意見與想法左右影集故事的發展。

「特拉維夫淪陷記」這劇中劇是部描述巴勒斯坦女間諜色誘以色列軍官的芭樂劇,身為以色列人的艾希隊長希望沙朗姆能讓美艷的女間諜和以色列軍官真的譜出真愛,然後有個美滿快樂的結局,可身為巴勒斯坦人的沙朗姆卻無法如此天真行事。

"就讓瑞秋跟亞宏達將軍結婚如何?這樣更有戲劇張力!",沙朗姆試著跟製片強推艾希隊長想要的結局。

"所有婚姻到頭來都只是一場秀,就跟奧斯陸協議一樣,最後什麼也沒改變。",製片這樣對他打槍著說。

“不然,就這樣好了,我答應讓瑞秋跟亞宏達結婚,但在瑞秋的新娘捧花裡放一個炸彈引爆器!”製片補一刀的繼續說。這是部難得不那麼沉重的以巴電影,雖然以巴的衝突在這幾年並沒有完全停歇過,可某程度來看的確也不如過往那般激烈,這部2018年的電影也許正好反映出兩造現在稍稍平和的關係吧。

沒有太多戀愛經驗的沙朗姆有次為了要寫影集中的情愛片段,於是問了艾希隊長如何描述兩人間的愛戀關係。

艾希隊長是跟他這樣說的,

你知道從那點可以看出兩個人戀愛了嗎?

他們擁抱與親吻?

不,他們會傾聽對方。