BlogChain|05 比完美更重要的事

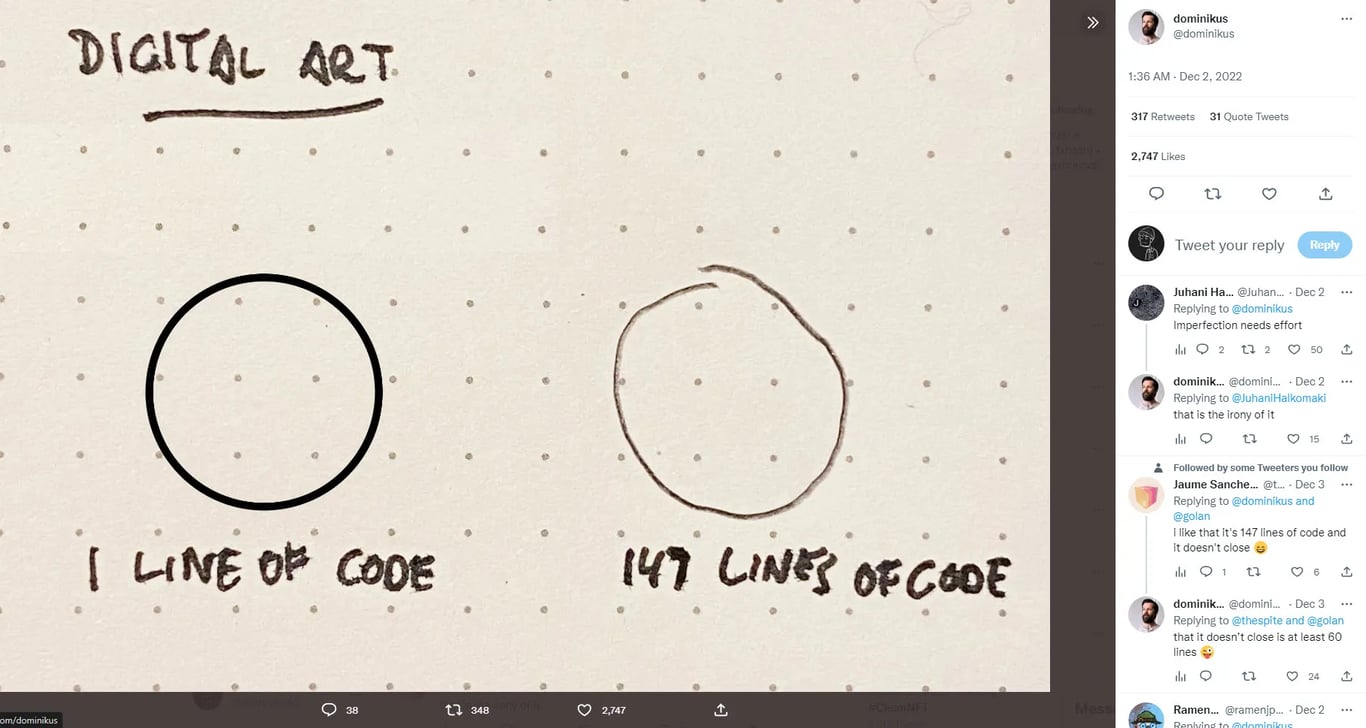

這禮拜上課時用了 noise 的功能模擬山脈的層疊起伏,同時老師也說,用程式寫出一個光滑平整的幾何很簡單,但要呈現人類手繪那種不太完美、有些手抖(甚至沒有好好閉合)的質感卻需要花費比想像中還多行的程式碼才能模擬出來。

想來人類的發展與演進似乎總是在糾結完美與否,古希臘人用對稱與黃金比例建造神殿、文藝復興時期的藝術家致力於重現自然、並追求透視、光線與解剖的精準,在技術與媒材受限的年代,完美代表理性、秩序與力量,是人類戰勝混沌的象徵。

完美的理想在人類歷史上往往都是主流,可是在完美發展到極致後,也總會出現反叛的力量與之拉扯。例如在文藝復興之後出現的 Mannerism(搜尋發現有風格主義、手法主義與矯飾主義等好幾種譯名)它被視為對文藝復興那種和諧、理想美、對稱比例的疲乏反應,這個時期的藝術家開始嘗試破壞比例、扭曲人物姿態與透視,因此出現了不少長頸鹿人的創作(但說真的,長脖子其實滿符合現代審美的吧)。雖然說他們依舊是基於傳統「高級」繪畫的框架創作的,但可以說是在主流審美中首次有意識地出現挑戰的裂縫。

後來的故事相信大家也挺熟悉的——印象派拋棄細膩描繪的技法,把繪畫重點放在光影的瞬間變化與印象感受上;而後出現的現代主義與達達主義更張揚的反對理性、秩序與傳統美感標準。

會有這樣的結果,工業革命大抵脫不了干係。機械時代後人人都可以運用印刷與機器產製誤差極低的物品,過去工匠般精巧的手藝不再遙不可及,尤其 AI 橫空出世後,更加劇了這樣的現象。於是人們開始回頭追求如何以科技擬人,要求 AI 更加人性化、繪製出更加手繪感的作品。說到底,人類花了幾千年想辦法讓作品更臻完美,兜兜轉轉走了一大圈,最終在科技泛濫的時代,我們才真正意識到比完美更重要的是那些作品中蘊含的小瑕疵、手工的痕跡,它們是創作者在場的證據,也是人類真正珍貴之處。

回到本週課程內容,原先想用所學 noise 技術創作海面上的日出日落,但最後因為無法畫出理想圖形而胎死腹中。當時花了許多時間嘗試跟我的 GPT 夥伴協作,想做出海面上的太陽與月亮的材質,讓它的形狀抖一點、增加一些噪點,但始終覺得它帶有濃濃的向量味(有在使用以拉創作的朋們應該可以理解我在說什麼⋯⋯吧?)最後在搞了幾個小時、連 AI 都快被我逼瘋後索性放棄。

其實圓滾滾的向量太陽倒也不是不堪用,但盯著畫面裡面完美銳利的正圓形,總覺得有些死板無趣,可能就有點像大家追求的擬人感吧,過於完美的世界太乏味了,還是要有點不規則的痕跡才更有趣。

後記 1

回顧美術史與發展,雖然很想評論人類就是在瞎忙(拍謝),但如果沒有前面的累積,現在大概也不會有如此的發展~~只能說歷史跟時尚一樣總是在循環~~~

後記 2

過去總是在追求工整嚴謹的文筆,但現在太匠氣的文字反而容易被視作 AI,打完這篇以後總覺得得出來的結論讓我安心許多,也讓我更放心亂用括號、頓號和其他標點符號了,讚死。