# 一周财经与时政观察:从美联储纪要到中东谈判,资本与政策的多重交汇

一、未来一周最值得关注的五个经济事件

1)美联储9月FOMC会议纪要(周三)

纪要的核心意义在于补全“点阵图”背后的投票倾向与委员措辞细节:一方面,投资者将寻找“更久更高”(higher for longer)是否仍为多数共识;另一方面,委员们如何权衡就业降温与通胀黏性,将直接影响10月与12月两次议息窗口的定价。市场真正关心的并非单一结论,而是“条件触发式”转向的边界条件:失业率上行幅度、核心服务通胀的降速门槛、以及金融条件收紧对增长的滞后拖累。

2)密歇根大学10月消费者信心(周五,初值)

在美国政府关门导致官方宏观数据可能延迟的背景下,密歇根读数临时“抬升为”本周最权威的高频信号,尤其是1年期与5–10年期通胀预期。其边际变化将被市场放大解读:若长期通胀预期上翘,将弱化市场对近端降息的押注;反之,则增强“软着陆”叙事的可信度。

3)美国数据的“集中补发”风险

原定周二的8月贸易差额、周四的首次申领失业金人数,在关门僵局下或延迟。但一旦两党临时达成拨款协议,统计机构可能“补发”此前暂停的报表,甚至包括应在上周发布的9月非农报告。对市场而言,风险不在单一数据本身,而在于“信息流的骤然堆积”引发的再定价波动——这对短线交易尤为关键。

4)日本央行行长东京演讲(周三)

政治变量的进入使得原先的“渐进式退出YCC”和“极慢节奏加息预期”出现不确定性。新首相高市早苗以扩张性政策与宽松取向见长,短期上可能压低“10月加息”的概率,但若日元贬值压力再起,明年初的政策微调窗口仍在。演讲若释放对工资—物价良性循环的自信,将强化“慢退出、看汇率”的路径依赖。

5)台湾通胀(周三)与贸易(周四)

市场普遍预期9月CPI较8月1.6%小幅抬升,但仍处2%下方的“舒适区”。出口延续强劲,将再次印证电子与半导体链的补库动能。台湾外需向上,叠加日本政策不确定与美国数据真空,使东亚数据在本周具备“超额信息含量”。

二、特朗普团队的经济叙事:从“现在很好”到“2026年见”

《华尔街日报》引述的关键信息是:特朗普竞选与执政团队正在对经济传播框架做“时点前移—发力后移”的分拆。对外,强调“经济强劲、无需赘述”;对内,则将真正的就业改善押注在“大美法案”明年全面实施后的2026年一季度。

这套叙事有两层逻辑:

政治传播层:在通胀黏性、就业降温的现实面前,避免“短期承诺—短期验证”的舆论风险,将考核点后移;

宏观技术层:以财政激励、税制调整与供给侧改革换取就业的二次起势,而非在年内追加激进刺激,避免与通胀目标冲突。

编辑点评:美国增长“好看”更多体现在GDP项下的库存与公共支出弹性,而社会体感主要锚在就业质量与实际收入。若就业端未现持续改善,强势叙事易被现实侵蚀;反之,一旦就业修复兑现,通胀—增长—利率三角的可持续性将获得市场“事后确认”。

三、中东停火路径的“再设计”:全案先于停火

路透最新报道勾勒出新的谈判结构:不再接受“分阶段先停火、后议解除武装”的旧路径,而是要求“所有关键条款一次性达成”,停火随后执行。以色列代表团与哈马斯高层预计在开罗推进,人质与停火的技术性安排将与解除武装、加沙未来治理框架同步置于“总协议”内。

这解释了为何在哈马斯对部分条款释放积极信号后,以方仍持续军事行动——意在避免先兑现“可逆收益”,而在“不可逆承诺”(如解除武装)上再度受挫。谈判焦点将转向“如何定义与验证不可逆”:监督机制、外部担保与时序闭环,决定方案成败。

编辑点评:市场层面,任何“可验证的总框架”都将先行推升风险偏好,但兑现难度与反复成本亦需纳入风险预算。能源价格与防务板块的“消息面弹跳”可能反复出现。

四、乌方指控与中俄关系的“技术性升级”

乌克兰对外情报局官员称,中国方向俄罗斯提供与乌境内目标相关的卫星情报,指向在导弹打击中的“目标选择升级”。该说法若持续被乌方公开强调,将在三个圈层产生外溢:

1)欧盟与G7的次级制裁讨论可能被再度推上议程;

2)双边经贸通道面临更严密的“行业—企业—用途”穿透审查;

3)俄国内成品油短缺与炼化受损的叙事,将与“外部情报支持”构成微妙对照,增添政策沟通难度。

编辑点评:对投资者而言,地缘风险的金融化载体仍集中在大宗商品波动与军工链预期差。新闻本身并非交易指令,但“监管叠加”的方向性不可忽视。

五、日本政治更迭与货币政策的缠绕

高市早苗在党内胜出,被普遍视作“安倍经济学的忠实继承者”。她强调以需求拉动的温和通胀路径,核心是工资提升引致的消费修复与利润改善。由此,10月日本央行不加息的市场定价有所抬升,但若日元贬值压力走阔,明年初微调仍有空间。

中国学界与舆论对高市存在明显逆风评价:从“性别政治的社会接受度”、到“在野党协同与党内派阀关系”、再到“缺乏重量级内阁履历”的质疑,甚至判断其任期“较短”。从政策跟踪角度,更重要的是把握“人事布局—预算编制—对外安全—产业补贴”的联动节奏,以此观察其“政策可达性”。

编辑点评:与其预判“能当多久”,不如追踪三条具体线:①人事与派阀交易如何落地;②预算与税制是否体现“工资—消费”主线;③在半导体、能源与国防工业的政策倾斜强度。这些变量比“任期长短”的舆情争辩更可操作。

六、中国舆论与风险提示:从极端天气到节庆“宣传口径”

1)台风与旅游安全

国庆假期的极端天气(台风、山区滞留)提醒公众:“幸福感”的前置条件是安全。对地方政府与旅游业者而言,灾害信息的透明、撤离预案的演练与景区承载力动态管理,才是“淡化事故叙事”的真正路径。

2)人民日报“经济五连发”与舆论焦点

假期期间连续刊发的五篇“中财文”署名文章,强调中国经济的长期确定性与结构性机遇,同时提示“不能因局部体验否定整体趋势”。编辑观察:在经济体感差异较大的周期,**“情绪管理”与“事实沟通”**都不可或缺。前者需要同理心与可感知的改善抓手,后者需要公开、可核的指标闭环。以话术替代行动,只会加剧公众疲劳。

七、李小加新加坡演讲:增长奇迹的“成本核算”与再分配命题

这场在米尔肯亚洲峰会的演讲之所以引发广泛讨论,关键不在“情绪”,而在**“结构化地把账算清楚”**:

四重成本的损失分配:土地(低补偿的城市化)、劳动力(低工资的工业化)、环境(外部性未计价)、储户(金融压抑下的资金成本)。

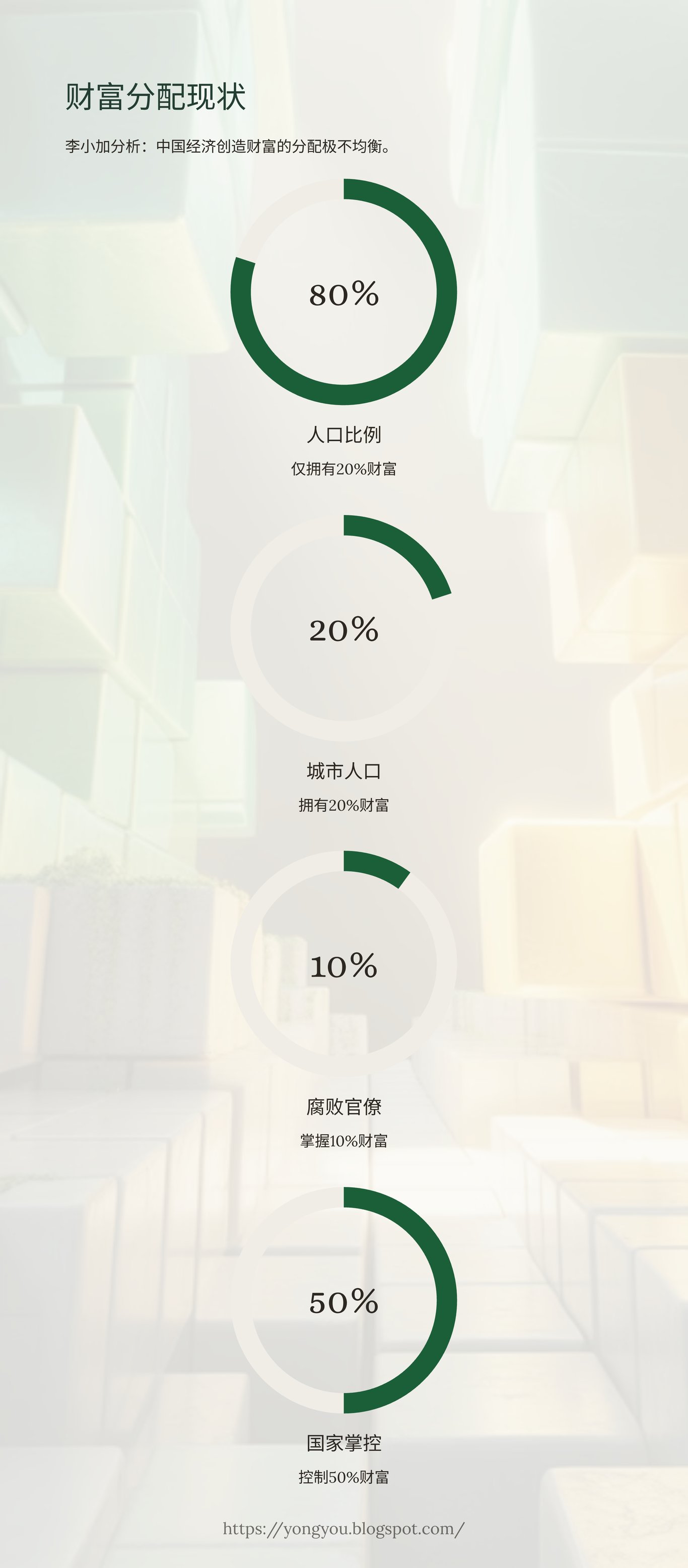

收益的集中度:若将新增财富粗略分拆给不同群体,国家部门的集中持有比例被指“高位”。

政策建议:把集中持有的公共财富用于对“被牺牲的一代”的补偿——住房、教育、医疗与基本保障,既是“纠偏”,也是“新的增长动能”。

编辑点评:这不是“口号式的共同富裕”,而是**“资产负债表重估+财政再分配”的技术题**。关节点在于:①公共部门资产的透明度与可动用性;②地方财力与债务协调;③激励相容——补偿先行并不意味着效率下滑,关键是治理结构与规则可信度。若缺制度保障,再分配易沦为一次性转移。

八、投资者角度的小贴士:如何界定“被低估”

与其围绕“某某市盈率高/低”争执,不如回到基本面组合打分:

估值维度:PE(市盈率)、PB(市净率)、PEG(本益增长比);

股东回报:股息率与回购强度;

质量指标:自由现金流/净负债比、ROE/ROIC的可持续性与波动;

周期位置:所处行业的库存周期与价格周期;

治理与披露:信息透明度、会计稳健性与管理层激励。

方法论要点:低估不等于“便宜”,而是**“以合理风险承担获取超额回报的概率更高”。在信息拥挤的市场,“结构化框架+纪律化执行”**比“单一故事”更重要。

结语:在不确定中寻找“可验证的锚”

这一周,宏观与地缘的关键变量并非“结果”,而是**“可被市场与公众验证的过程设计”**:

美联储纪要与密歇根读数,锚定通胀—就业的权衡路径;

美国宏观数据的集中补发风险,提醒我们信息节奏即是市场风险;

中东谈判的“全案先停火后”,考验各方对不可逆承诺的技术设计;

日本政策在汇率与工资之间“慢退出”,寻找微妙均衡;

中国舆论场的争鸣,提示沟通机制与治理能力本身就是政策的一部分;

李小加的演讲,将增长奇迹置于成本—收益—再分配的框架下重估。

对投资者与读者而言,真正的“确定性”来自变量背后的制度逻辑与执行约束。当我们以过程为锚,结果就不再是“惊喜或惊吓”,而是“概率分布中的合理一束”。这或许是当前阶段,最值得坚持的专业主义。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐