澳門老師,是「虛位以待」還是「一席難求」?|澳門教育系列(二)

文:藝康(教育工作者)

“ 澳門私校的一大特點,一直在汰弱留強,具有競爭性。”-劉羡冰 (2002)《澳門教育史》,頁112

閱讀本文後你將獲得以下資訊:

澳門教師職位空缺的實際情況

澳門會出現殺校潮嗎?

年青人還能/還會投身教育界嗎?

學者如樣看待這場變局?

一如前作,本文將採用DESJ的分析架構—定義 (Definition)、證據(Evidence)、策略(Strategy)與證成(Justification),為讀者提供思考問題的途徑。

序幕

18、14、18、13—你能猜出這組數字背後的意思嗎?

這組數字既非派彩號碼,也非江湖暗號,假使 閣下有志投身教育界,但今年的求職信卻未獲回覆;或者希望明年求職,希望下文能為你帶來一點啓發。

上陳述數字的答案是:學校數。

它分別代表整體、幼兒、小學與中學階段中,各階段佔據全澳教師人數 50% 的學校數量。換言之,全澳約有18 所學校共聘用了全體教師人數的一半。假設你的求職信沒有投進這18所學校,那麼就等於先輸一半,少了一半的機會。

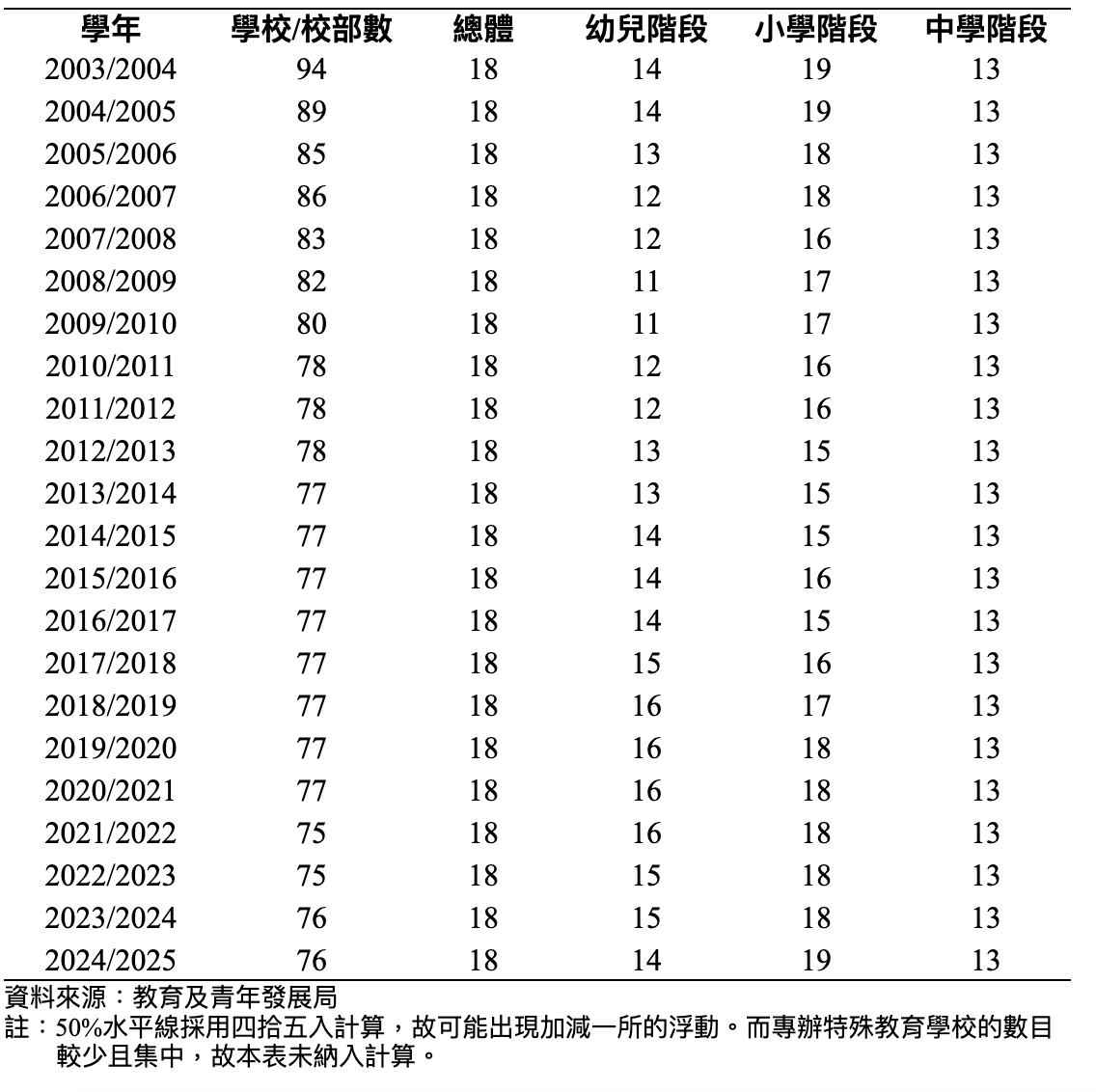

18所學校並非僅是個別一年的現象,下表表1數字取自官方網站。考量該組數據收集日期並非學期末,或會出現些微誤差,但由於學年中教師辭職或入職的情況並不頻繁,故應可視為在統計誤差可接受範圍內。

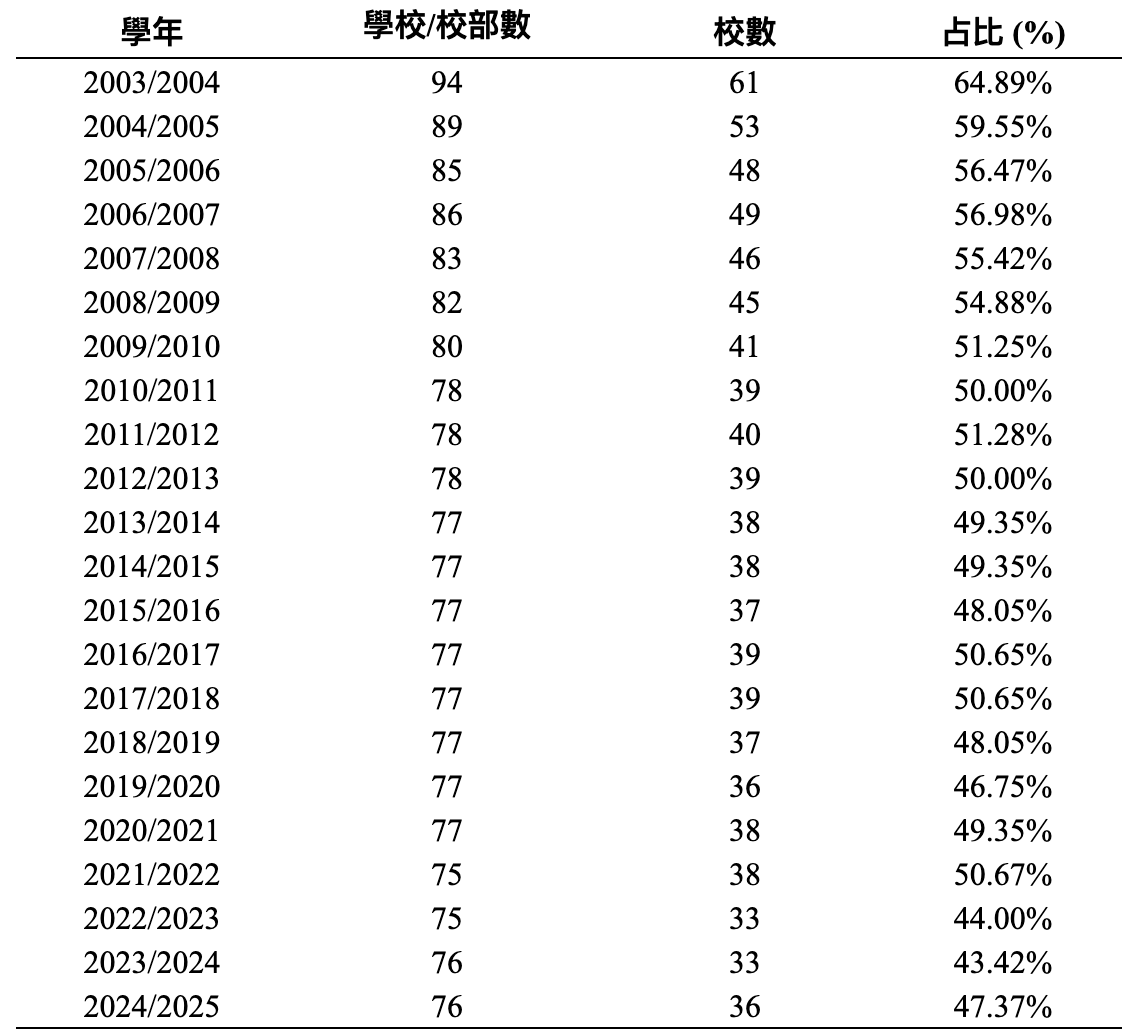

表1:教師人數佔全澳 50% 的學校數(2003/2004-2024/2025)

上述數字反映了近二十年來學校在教師人數分佈上的占比趨勢,也揭示了另一項現象——無論每年的校數多寡,18所學校長年聘用了全澳一半的教師,而過往的人口變動,並未對這 18 所學校造成顯著衝擊。再進一步觀察可見,幼兒及中學階段大致穩定在 13 至 14 所之間,而小學階段則接近 20 所。至於小學為何擁有更多的「收容」空間,留待下文詳述。

這裡需要作兩點補充,以示本文立場:首先,占有較多教師的學校,並不必然代表教學質量較高。教學現象極為複雜,非加減乘除便可等量換算的數式。

其次,公布學校名單並非本文主旨,更何況學校名單歷年有所更動,而相關資料公開透明,有興趣的讀者可自行查閱。而更重要的是,這些數字背後真正反映了甚麼現象,遠比學校名單來得更重要。

實際情況

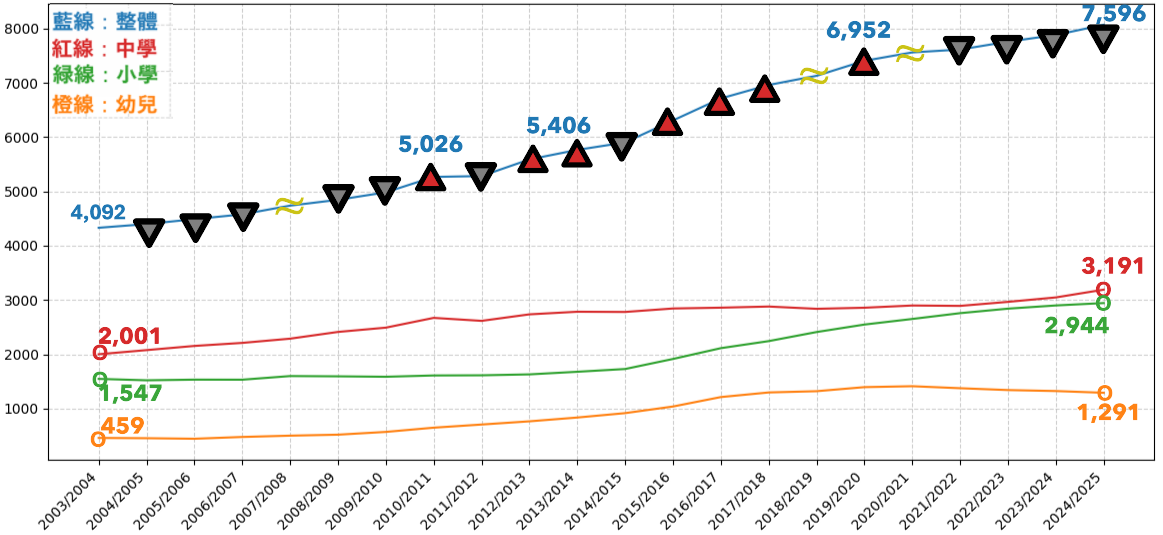

根據官方網站公布資料,下圖整理了2003/2004年2024/2025學年教師人數的變化情況,呈現出近二十年來的人數變化趨勢,當中的細緻變化將有助我們對現況作進一步釐清:

圖1:整體及各階段教師人數趨勢圖(2003/2004-2024/2025)

註:▲ 表示該學年較上學年相比,增加人數超過平均升幅(約 167 人);▼則表示相反,≈表示增減幅未達顯著差異。

整體而言,教師人數在這二十年間幾近翻倍,至今已突破 7,500 人。其中,自 2014/2015 學年至 2019/2020 學年,連續數年出現顯著升幅,惟近年則漸趨放緩。若對比 2014/2015 學年前後,可清晰觀察到:前段雖有增幅,但多數年份低於平均升幅;而此之後則顯示相反現象,教師人數持續上升。

為何 2014/2015 學年成為關鍵時間節點?

這與前文分析結果相互呼應(見:《澳門學校變「空城」?少子化危機深度剖析》),簡言之,該學年正是澳門近二十學年以來學生人數出現最低點之後的反彈起點,隨後出現連續數年人數回升情況。此現象或足以支持學校增聘教師與調整配置的轉變趨勢。當然,教育發展與社會經濟密不可分,強勁的經濟發展也為學校擴編人手提供了良好條件。為避免論述失焦,本文對經濟議題不作延伸討論。

另一值得關注的觀察點是:小學近年教師人數已接近中學,且與幼兒階段的距離日益拉大,此一趨勢反映各階段教師的供需實況。若根據現有數據推估,假若中小學出現「黃金交叉」(即教師人數反轉趨勢),可能表示中學階段的增聘將趨緩。

但更值得關注的潛在風險是:幼兒階段教師人手若持續下滑,而小學階段人數與中學、幼兒的距離日益拉大,甚至同時呈現下降趨勢,則整個教育系統的人手結構將可能面臨再重組。

事實上,這或許並非未來式,而是進行式。

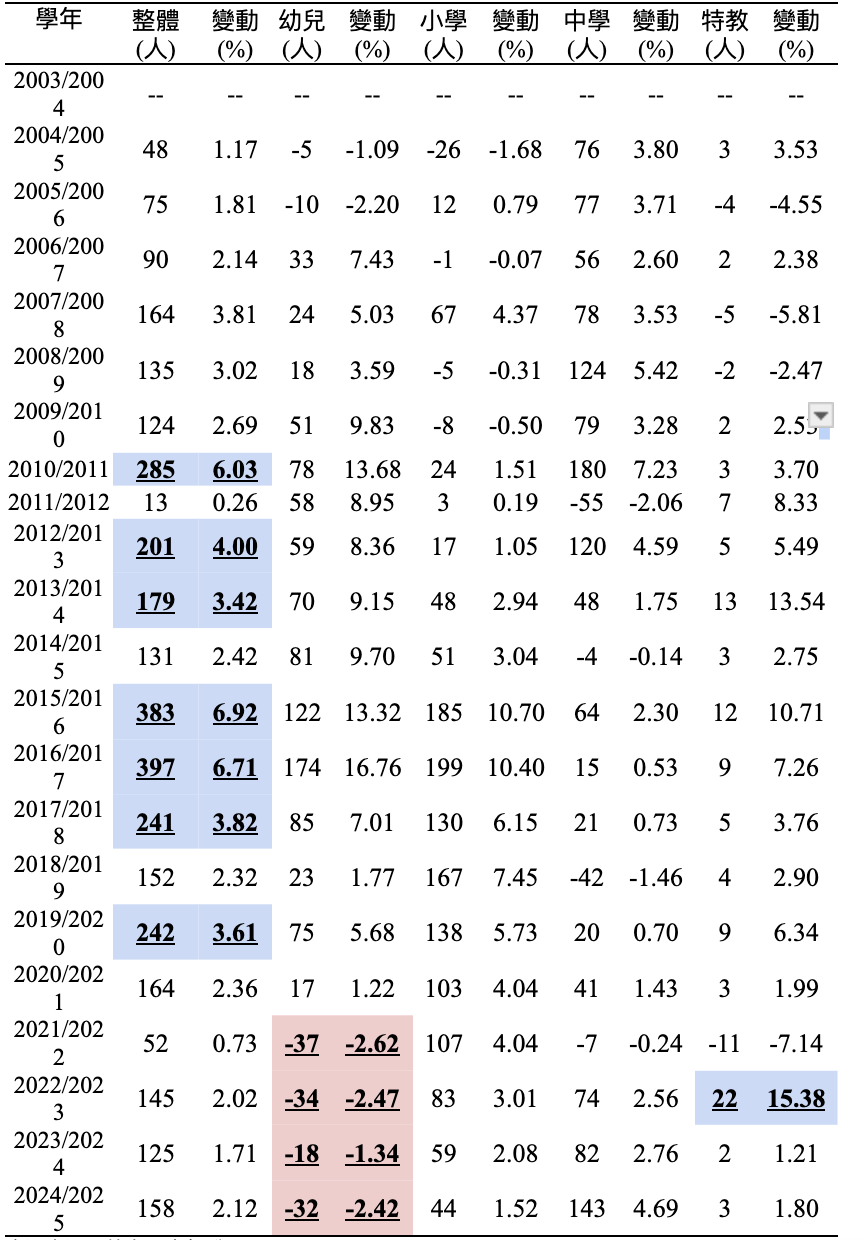

為了讓讀者更清楚了解供需趨勢,下表透過比對總體人數、幼兒、小學及中學各階段的增減人手及年變動百分比,鳥瞰這二十年來的整體變化:

表2:各階段教師人手每年增聘人數及增幅 (2003/2004-2024/2025)

註:上表採用教育及青年發展局數據,該結果與社工局資料略有不同。2024/2025 學年社工局公上表呈現諸多值得深入探討的內容,本文僅挑選幾項重點加以說明。

首先,與圖1所示趨勢相呼應,增幅明顯的時間段正是澳門學生人口急升的幾個學年。然而,幼兒階段教師人手自2021/2022學年開始出現下滑,原因或是退休、轉職,也不排除部份教師進行轉任,例如幼兒教育教師轉任為小學一年級和二年級老師( 詳可見:第3/2012號法律《非高等教育私立學校 教學人員制度框架》)。就轉任情況,澳廣視曾轉述時任教育及青年發展局局長指出,近三年約有 300名教師轉到其他教育階段工作(澳廣視,2025-04-28)。

其次,小學階段雖然未出現下滑,但近四學年已出現連續下降趨勢,新近一個學期增聘44人,而該學年小學教育階段的學校數為64所。

至於中學階段,近三個學年呈現人手增加,但心水清的讀者相信已發現,這正是幼兒及小學階段人口紅利的延後效應,符合教育人口學的基本理論推演。

最後,談及特殊教育,20 年來的變動比例大多維持在個位數,唯一較突出者為 2022/2023 學年,出現一次明顯升幅。但事實上,該年並非大規模增聘特教人員(否則應會受社會廣泛關注),其主要原因是該學年二龍喉公立學校於 2022 年 9 月 1 日正式設立(見 32/2022 號行政命令),部份教師被劃入為特教老師;類似情況亦發生於中葡職業技術學校,考量到公立學校值得獨立一篇進行討論,故在致不作延伸。

“After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out” -Warren Buffett

這句巴菲特談及危機意識的經典常被譯為:「直到潮水退去,你才知道誰在裸泳。」若把它轉譯為「春江水暖鴨先知」相信更富意境。

接下來,且讓筆者帶大家看退潮之後,水位將至何處。

潮退的10與1%

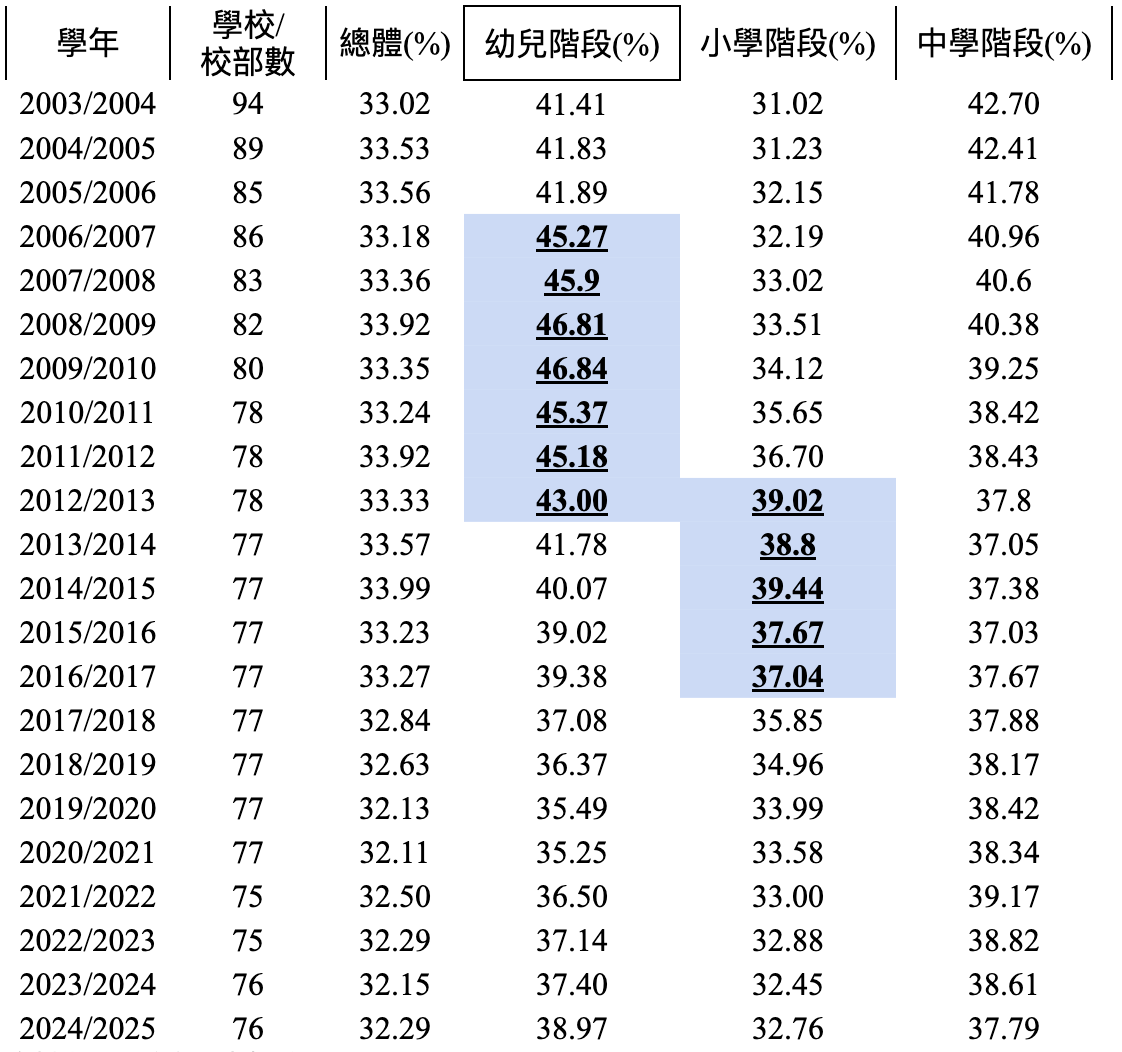

18、14、18、13,相信讀者們仍記得這組數字,但Top10總自帶幾分數字迷思,究竟有多少百分比的教師在 Top10 占比學校中工作?

表3:教師人數前十學校佔全澳教師百分比 (2003/2004-2024/2025)

二十年的結果告訴我們:逾三成教師集中在這十所學校。幼兒階段的教師人手占比,在 2006/2007 學年至 2012/2013 學年間,Top10 更是穩定維持在 43% 至 46% 之間。值得補充的是,2006/2007 學年正是近二十年來澳門幼兒階段學生人數的低點。

小學階段的教師占比最高則出現在 2012/2013 學年至 2016/2017 學年間,維持於 37% 至 39%;而 2012/2013 學年,亦是小學階段學生人口的低點。

這些數據是否說明學生人口浮動影響 Top10 學校的教師占比?或許統計分析能得出顯著水準的結論,但實際上尚存在諸多潛在干擾因素,例如學校的課程改革。因此,以上數據不宜倉促下結論,在此僅供讀者參考。

相較於此,觀察教師占比不足1%的學校數量,或許可作為評估哪些學校受到「退潮現象」影響的參考尺度。

表4:教師人數占比不足全澳1%的學校數目及百分比

如表所示,占比最高時,有近六成學校的教師人手占全澳總數不足 1%;而在教師人手增幅較大的數年間,該比例下滑並維持在 49% 至 50% 之間;反之,當教師增幅趨緩時,不足 1% 的學校數量會再度增加,這種情況多見於 2010/2011 學年前的狀況。

此外,近二十年的平均值約為 53%,而本學年與之相比,相距約為 6%。假設校數維持在 76 間,只需再多出 4 所教師占比不足 1% 的學校,便會達到 53% 的二十年平均線。

本學年接近「臨界值」的學校中,有 3 所分別為 1%、1.04%、1.07%;另有 2 所學校約為 1.12%,與 1% 的門檻僅一步之遙。另外,與 2023/2024 學年相比,本學年新增了 3 所教師占比不足 1% 的學校。

不要怕,是技術性調整

篇首引用劉羡冰女士的原文,相信對澳門教育研究有基本認知都會認識,此段話不只有說明澳門私校競爭激烈,也語帶相關說出公校的穩定性。

澳門過往很少使用殺校(Closure),正如香港中文大學何瑞珠教授所言:「參考了香港的例子後發現影響太大,澳門政府決定由市場機制決定學校的存亡」(註1)。時至今日,隨少子化影響加劇,近年傳媒界、教育官員,乃至學校都開始使用「殺校」風險來形容當下的教育環境,詞彙的轉換足以反映危機意識程度的變化。

觀察近代澳門學校消亡史,像取潔學校(Instituto D. Melchior Carneiro)的例子並不多見,但學校大幅度「退場」也非特例,如昔日的「僑校」或七十年代學校的倒閉潮,原因包括出生率下滑或政治因素等;過往處理手法曾於內地引入大量移居人士,使學生激增,穩定教師就業。惟大灣區各城市在人口、經濟與環境今昔大為不同,從教育角度來看,教育更是從量變走向質變,過往的人口引入政策放在今天框架能否達成成效,讓人存疑。

另一項今昔有別的是教師組成。19至20世紀早期的教師培養,主要是回應戰時與戰後需求,所謂教育興國論,策略是先求量變到質變,優先考量填補教師空缺,師範質素並非充要條件,這也側面說明當時澳門廣立師範速成班的歷史因由(澳門大學鄭振偉教授有相關研究)。事實上,這也是清末以來教育改革的延續(周愚文教授論述甚詳),而先量後質的策略,從歷史長遠發展的結果有其嚴重的局限性與問題,如有大量讀者感興趣,筆者可另立篇章分享。

隨著80年代專業化分工愈見細緻,教師專業發展成為全球議題,經歷90年代績效主義與制度的成熟,到千禧年後PISA等國際評比,對教師專業程度的關注重點已非單純量的問題,更重要是質的轉變。教師專業能力也由「術科」教學擴展至課程設計、教學評估、輔導、班級經營與家校合作等領域,從課室延伸到社區與社會,成為政策的能動者,不只有傳道授業解惑。任職教師的前提必須是專業人士,教育學成為獨立的研究學門已趨成熟,這已非過往師範速成班所能比擬。同時,也引出另一問題:一如專業具有封閉性的特質,教師作為專業人士一旦被解聘,要轉換職業跑道恐非易事。

澳門教師是否會出現解僱潮?尚難斷言。事實上,坊間提及的調節師生比與併校等方式是各地常見政策手段,但政策實施的討論非本文重點,本文更關注是否有國際或他者經驗,足以窺探後續的可能發展?

學者之言

首先,兼任教師(或流浪教師)的人數可能增加。由於「僧多粥少」,學校亦基於成本考量,改採用短期聘任方法取代開位。事實上,澳門早已有學校採用此策略來調整營運成本。

而就此現象,陳冠宇關於「流浪教師」的研究透過歷史觀察與口述資料發現這些兼任教師往往處於被剝削的處境;再加上人員流動頻繁,也影響及學生的學習成效。與此同時,面對少子化衝擊,學校更不敢輕易聘用正式教師,最終造成惡性循環。

另一篇研究為2024年,刊於牛津大學出版的研究刊物European Sociological Review,該文追蹤芬蘭2010至2019年期間,教育現象、經濟不確定性與人口下降問題,以下兩點特別值得注意:(1)教師被視為一種穩定且有助於兼顧家庭的職業,工作時間可預測、就業相對穩定,這些特徵使得經濟不確定性對教學領域中女性生育的阻礙作用相對較小;(2) 教學等職業環境可能為生育提供結構性與文化上的支持,因此生育政策應將此因素納入考量。

雖然芬蘭教育環境與澳門有所不同,但經十年追蹤研究作出的兩點建議,甚具參考價值。更值得關注的是,假使這兩項優勢被削弱,例如教師工作既不穩定,也無法兼顧家庭,情況又會如何?以下三篇研究為你提供進一步的解釋與啟發:

首先,2009年聯合國教科文組織(UNESCO)上載了韓國中等教育政策研究,詳細介紹韓國教師制度,當中深入探討所謂的韓國悖論(The Korean Paradox)。這悖論是指,雖然韓國被PISA評比認為兼顧公平與卓越,其政府也樂於將成就歸因於優秀的教育體系與教師團隊,但研究發現,許多家長對教師與學校的教育品質抱持不滿。他們認為學業成功更多歸功於龐大的私人補習產業以及家庭本身的支持,而非來自於正規學校與教師。

第二篇為湖北大學Junjie Liu就低出生率對中國教育影響的研究,切入觀點為教育經濟學。文中指出,低出生率不但意味教師需求減少,也同步加重在職教師的壓力。同時,更會對教育公平性造成影響,例如對不同學校的教學資源分配不均問題會持續惡化。研究建議政府應加大資源投入與機會創造,鼓勵年輕人進入教育行業。

人口減少反而應增加機會?這看似違反常識,結論頗為矛盾。若撇開「尊師重道」的文化傳統,教師憑什麼可優先獲得保障?

正如“韓國悖論”,網上不時出現如「教畜」、「等退休人士」、「只會照本宣科」等對澳門部份教師不滿的批評言論。這些評價難斷真偽,但作為一個整體行業,如何理解應該優先保障教師的地位與年青人入職機會?聯合國於2024年發表的《全球教師報告》(Global Report on Teachers: Addressing Teacher Shortages and Transforming the Profession)為此提供了有力的證據與回應。

該報告由多國專家共同撰寫,中方專家團隊則由上海師範大學張民選教授主導。報告指出,教師短缺已成為全球性議題,不僅限制了實現包容、公平與優質教育的目標,更嚴重的是,這不再是僅見於發展中國家的問題,而是一場普遍的全球性危機。

究其原因其實不難理解:當整體出生率不斷下降,政策又未及時調整,教育行業在「投入與回報」不成比例時便會失去吸引力。報告指出,職業初期與臨近退休階段為教師流失的高峰期。以加拿大、英國、美國與中國香港為例,多達40%的教師在入職五年內選擇離職。再加上工時長、壓力大、難以兼顧家庭與私人生活等因素,使得「教師是否仍是一個具吸引力的職業選項」這一問題,被重新打上問號。

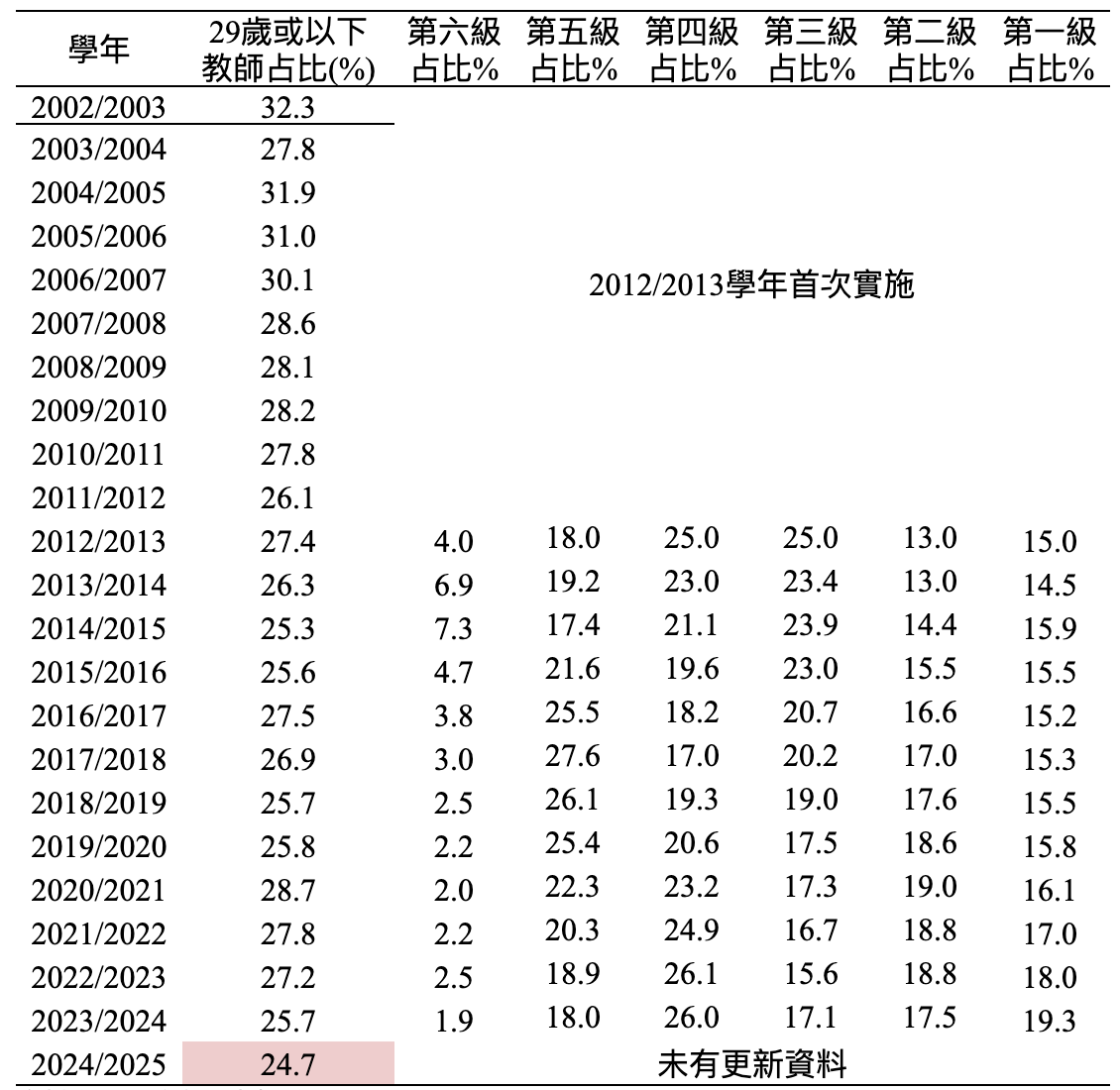

澳門現況如何?本文最後共邀讀者觀察年輕及級別較淺教師的比例情況,把答案藏於腦海,共同思考未來可能出現的教育前景。

表4:29歲或以下教師與私立學校各職級老師占比(2002/2003-2024/2025)

預告

面對當前環境,家長究竟應該如何擇校?是依靠經驗、口耳相傳、神通廣大的家長群組?還是參考官方每年出版的《非高等教育入學指南》?

與此同時,學校該如何自我解困?

相較於教育政策這一宏觀且決定權並非完然掌握於手上,下一篇,筆者將為學校決策者與中高層—教育界的老朋友們提供全新視野,該如何更精準地為自己學校現況進行把脈。

註1:見葉蓁蓁、何瑞珠(2009)。香港和澳門學前教育的比較。香港:香港中文大學,何瑞珠教授歷任香港PISA項目總監,專研教育政策、課程改革。

#文章篇數:2️⃣5️⃣0️⃣

👉 成為免費爐友,郵件收取最新文章