失敗者回憶錄84:民主假期

有朋友問,「鄧小平的政海浮沉」一文是怎麼來的?是邀稿,還是上面轉交的?當時官媒還在吹捧華國鋒的「兩個凡是」呢。我回答說, 「是我與妻子合寫,並以齊辛筆名發表的」。

所謂「兩個凡是」,是指四人幫倒台四個月的1977年2月,《人民日報》社論按當時黨主席華國鋒的意旨,提出「凡是毛主席作出的決策,我們都堅決維護;凡是毛主席的指示,我們都始終不渝地遵循」。這是「兩個凡是」的經典表述。按此方針,毛提出撤銷鄧小平職務的指示,自然不能違反。《七十年代》率先呼籲鄧小平復出,算是走在中共政治改變的前頭了。

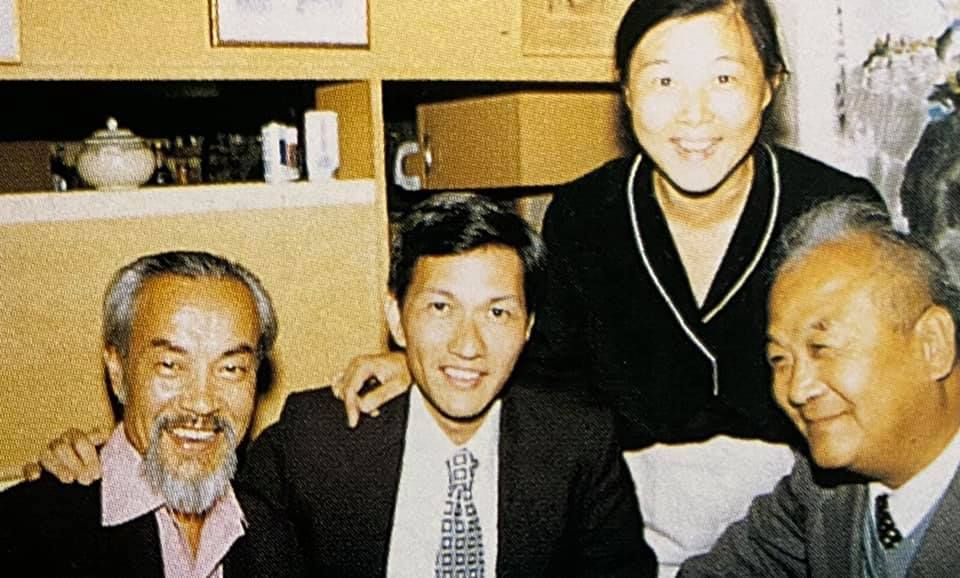

中國報壇元老徐鑄成於1980年來港時同我說,那時期《七十年代》的一連串文章,如劉少奇、彭德懷的平反,對中共建政20年的評價不是右了而是左,是我們在香港首先提出來的,「對國內起了很大推動作用,對鄧小平他們,也起了幫助掃清道路的作用」。他所指的,主要是「中共左傾思潮探索」的三篇長文,三篇文章回顧了中共建政後不斷搞階級鬥爭的左傾歷史,特別提到中共歷來都只是批右傾,而不批左傾,即使批四人幫,也說他們是「形左實右」,表面「左」,實際上「右得不能再右」。這樣的論定就無法正本清源解決左傾思潮問題。

這些文章,都是麗儀起的初稿,再由我修飾完成的。她在中國生活了20年,經歷幾乎所有的政治運動,累積的事實真相一直在腦際盤旋,四人幫倒台使她產生了把見聞思想寫出來的衝動。只不過她的文字功夫稍缺,這點就由我補充了。

除了齊辛發表中國局勢與思潮的評論之外,《七十年代》也繼續廣開言路,刊登許多海外知識人談中國問題的文章,其中特別要提到的是台灣《自由中國》雜誌在美國的主要撰稿人朱養民的長篇大論,他從制度的層面去檢討中國的政局走向。

從1976到1979年,《七十年代》緊盯著中國局勢,針對海內外左派的思想認識,不斷作前導性的分析。雜誌不僅在海外的銷路大增,而且在中國大陸也開始可以訂閱和郵寄進口了。我在這三年也多次到大陸,特別是在北京,看西單民主牆的大字報,同中共高幹和前衛人士談話。

中國在 1978年5月的《光明日報》和《人民日報》發表「實踐是檢驗真理的唯一標準」一文,在理論上推翻「兩個凡是」,並由這開始了「民主假期」。在那兩三年,《人民日報》發表的調查報告和讀者來信,西單民主牆活潑生動的大字報,文藝雜誌刊登作家揭露現實醜惡的新作品,人大和政協也有揭發弊端的小組討論和大會上的大膽發言。

1978年11月鄧小平會見外賓時說:「寫大字報是我國憲法允許的。我們沒有權力否定或批判群眾發揚民主、貼大字報。群眾有氣讓他們出氣。」又說,「民主牆」是好事,人民有這個權利。鄧小平的談話,刊在北京各大報上,消息傳到民主牆,大約有七千人從西單遊行到天安門廣場慶祝。

所有這一切,都使人對中國的前景抱有希望。

1979年五月,《七十年代》在中國大陸的訂戶沒有收到雜誌,中國海關給訂戶發出通知,聲稱包括《七十年代》在內的五份香港刊物,「因有有害國內安定團結的違禁內容,不准進口,已按上級規定予以沒收。」

1979年三月,北京公安局以「反革命宣傳鼓動罪」逮捕了民辦刊物《探索》的主要成員魏京生、「人權同盟」主要成員任畹町等,10月16日判處魏京生有期徒刑15年。西單民主牆也關閉,不能貼大字報了。

這意味著「民主假期」結束了。隨著華國鋒最高領導者的地位被鄧小平取代,鄧的權力趨於鞏固之後,中國的政局也就有了改變。我開始認識到:所有在中國貌似開明的言論,都是為權力鬥爭服務的。「實踐是檢驗真理的唯一標準」的討論,不是純理論探討,它的目的是要打擊提出「兩個凡是」的華國鋒。當時,我們雜誌認真討論「真理標準」,一方面認同要以實踐作檢驗,另方面也提出真理沒有絕對,實踐也不是唯一標準,天體演化、生命起源、進化論等等都沒有經過實踐,也達成相對的真理。但《七十年代》對真理標準的這種認真討論,不但在中國報刊見不到,而且這種討論恐怕也妨礙了對「兩個凡是」的批判。對掌權者來說,一切都是為了權力,任何有利於鞏固權力的就予以利用,若深入討論會妨礙掌權者利益,就會拋棄。專權政治下的所謂民主,不是目的,而是可供奪權的手段,奪得權力成為新掌權者之後,民主即終結,故稱之為「民主假期」。

對中共海關沒收《七十年代》,我們也作出應有回響,由這裡開始,我們與中共疏離。

《失敗者回憶錄》連載目錄(持續更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期