不必讀|暗黑學術界的道德陷阱

這又是一本我本著要看Thriller的心情看的令我失望的一本書,不過,失望的原因跟之前「雞雞謀殺案」的那本不同。這一本是強姦犯謀殺案,在我看來,本來也是可以很有可讀性,但是作者卻走進了兩個難以回頭的死胡同。

之一:對於暗黑學術界的碎碎念你怎麼看?

作者讓這個故事走進的第一個死胡同就是「暗黑學術界」。我知道,好像#暗黑學術界確實還有很多粉絲,有的人專門追捧這一系列的小說。我蠻好奇這些人他們是自己就在暗黑學術界裡摸爬滾打呢,還是說在圈外,所以比較好奇,是不是學術界也像其他圈一樣暗黑。

在我看來,或許無論圈內還是圈外,對於暗黑學術界情有獨鍾的一種讀者或許是陷入了一個怪圈——他們不相信任何一個圈,任何一個人,在這樣的情形下,對於自帶光環的「傳道授業解惑」的學術圈就既有一種新奇的不信任感,又特別想看到自己的「理論」被證明。「看吧,學術界也是這樣的。什麼為人師表,什麼『萬世師表』啊,不都還是那點兒事兒麼?」這樣的話,或許暗黑學術圈的故事真的能夠一次次變成這樣讀者的爽文,因為他們的理論一次次被證明是對的,誰不想總站在對的一邊呢?

「學術圈」既然能夠成為一個流派,就是道德賦予的那種高地感,在學術圈的人也多數被認為受過高等教育,素質更高,那麼,揭開他們的面紗就真的是爽了。如果如此解釋,我可以理解為什麼有一些特別喜歡「暗黑學術圈」的故事的讀者。

然而,另一個問題出現了,那就是如果我在讀書這樣的時刻都要時時看到讀到令人崩潰的學術圈亂象,甚至刑案,我會覺得非常絕望。這並不是說如果我不看暗黑學術圈的碎碎念就是我閉上眼睛裝睡,裝作不知道貴圈的問題,而是或許我還是想在心裡留一個餘地,一個空間——給所謂的、其實估計並不太存在的那個道德高地上的「學術圈」。畢竟,「學術圈」的神聖感確實是比較難以完全抹去的。

之二:你是在講殺人的故事還是講倫理的掙扎?

抱歉,我也碎碎念了這麼多,忘記了這本書的主要目的。可是主要目的是什麼呢?案子?敘述者是一個在學術圈被善於鑽營的男同事強姦了的受害者。男同事自然還是若無其事的。不過,這不是案子的中心。案子的中心問題是,在學術圈,被強姦的女性不少,在校園裡,強姦案件和性侵案件成百上千,這還是在很多案子都沒有被受害人report的基礎上。重點是,敘述者發現那些強姦犯開始莫名其妙的死去,有的並不是被殺死了,而是意外死亡。但死去的竟然都是強姦案的作案人。

奇怪,難道有哪個替天行道、懲惡揚善的俠客在校園裡和學術圈裡殺掉那些強姦犯嗎?並且佈置成了難以發覺的意外死亡?不然,怎麼最近在學校裡死去的都是強姦犯呢?但是,強姦案受害者都沒有報案的情況下,又究竟是誰知道真相然後殺死強姦犯的呢?

就這樣,故事和案子鋪陳開來,但是沒有答案。

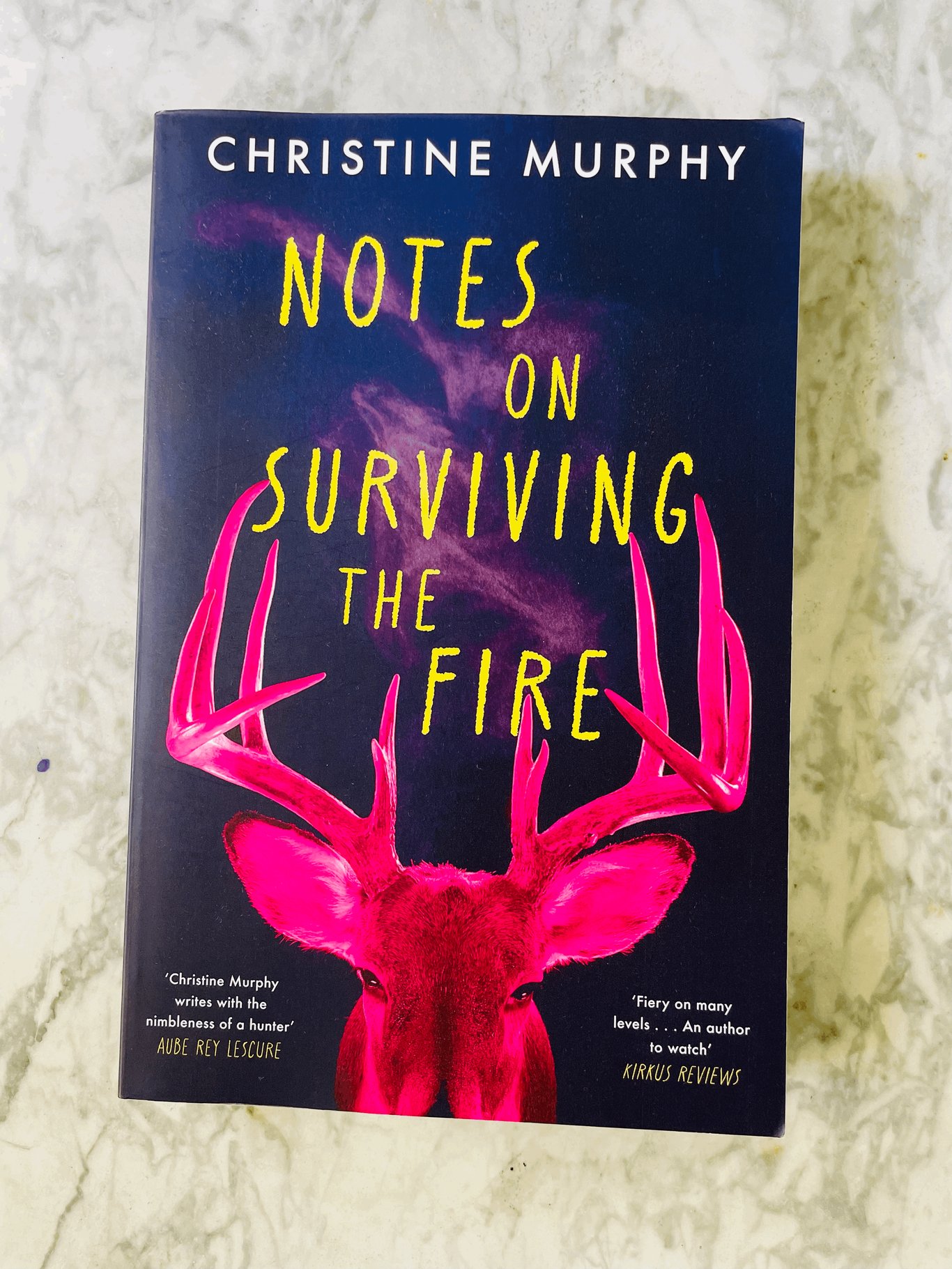

很顯然,這樣的鋪陳方式和昇華方式跟作者墨菲自己的經歷有關。她在喜馬拉雅修過一年行,而且是位專業的佛學博士。自然,孰勝孰死,而誰又有決定其他人生死的權力這些問題,都是佛學博士墨菲熟悉的話題。

換句話說,我們凡人真的就可以「替天行道」嗎?突然,想起了《三國》和《水滸》裡那一盞盞「替天行道」的大旗。

本來殺人就是將倫理推向極限,但作者在故事裡的預設並不是「殺人償命」,而是用被強姦與死亡過一次劃等號,所以在被強姦者在學校「訃告榜」上看到自己的強姦犯死了的時候歡欣鼓舞。情有可原。

不過之後,作者將敘述者推向了幾乎對於每個人都太難的抉擇——她的強姦犯掉水裡要淹死了,救還是不救?

作為一本書,肯定要考慮讀者的接受吧。可是這樣一個問題究竟怎樣選擇才能讓讀者滿意呢?

我覺得,自己作為讀者,作者墨菲讓敘述者選擇了一個對我來說不滿意的答案——敘述者救了自己的強姦犯。

她在那一刻做出了選擇。她知道,無論怎樣的選擇,她都會不安。可是,她選擇了救命。不知道她做出這個選擇的時候有沒有考慮或許未來還會有更多的女性遇害?或許考慮了。考慮的結果就是她,依舊沒有剝奪一個生命的權力。