佛奈谈(十六)

上一期讲立正心本质是把心中的天平两边摆正,做到对自己和对外人不偏不倚。立正心的难点在于,我们如何评判天平两边的重量,这就需要求真知来辅助。我们所处的世界是一个复杂的、多变的、不确定的世界。在这样的一个世界中生活,我们时常会面临抉择,可能是二选一,也可能多选一,但本质是把各种可能的选项放在心中的天平上衡量,计算哪个选项是最优选。这个选择的结果会因为是否有正心和是否有真知而迥异。如果有真知没有正心,人会利用真知让天平偏向自己。如果没有真知的情况下,人就算有正心也很可能办坏事。庄子《应帝王》里讲了一个故事,南海之帝倏和北海之帝忽,受中央之帝混沌的善待,心怀感激要报答,觉得人有七窍而混沌没有甚为可惜,就帮混沌凿出七窍,然而混沌却死了。这个故事有很多隐喻内容,我们先不深究,单从其表面最浅显的含义,是倏和忽没有对混沌的真知,以至于好心办了坏事。现实生活中有很多好心办坏事的案例,比如一个国家的立法者为了改善工人的生活,立法设立工人的最低工资,这导致企业的成本增加利润压缩,企业主为了节约成本只能裁员,这反而让部分工人没有收入来源。再比如咱们新中国成立之初要跑步进入共产主义,建立人民公社,搞大锅饭,心是好的,但现实是有活没活一样、干多干少一样,还有谁愿意多出力呢?人们都没有工作的积极性,社会则陷入集体贫困。这些都是缺乏对现实世界的正确认识造成的。所以我说,立正心是主帅,求真知是辅助,这是为人的两个基石。

这就引出一个问题,我们如何获得对现实世界的正确认识?答案很明确:科学。接下来,我想谈谈求真知与科学的关系。在我以前的文章中讲过,“科学”对science的翻译是来自日本人,在19世纪末日本明治维新期间,日本翻译了大量西方著作,这些日文翻译后来通过留日学者传到中国,延用至今,其中就包括哲学、经济、宗教和科学。其实这些名字,我认为很不贴切,比如经济,我们中国古典的经济是经世济民,现在内涵被缩小;而宗教原本只限于佛教,现在内涵被放大。最不靠谱的翻译就是“科学”,成了刻板的分科之学。我们现在一提科学,就是物理化学生物。但是科学到底是什么?要追溯science的词源。science的词根来自拉丁语scire,意思是“知道、理解”,-ence 是名词后缀,表示“状态、性质、行为”,所以科学的本意是通过某种特定的行为去知道和理解。这个含义包含两层意思,1)知道和理解的对象必然是未知事物,2)通过某种特定的行为,这个行为就是科学方法。这种对文字的理解偏差直接影响我们在科学教育中的观念,以我在东西方接受的教育为经验(也许过时了,希望现在有所改进),中国科学教育主要以传授知识为主,而西方科学教育以动手实践为主。从这点上说,我更喜欢中国自己对science的翻译,格物学。我说的求真知重点也是在“求”上,用科学方法去求证,经得起求证的知才是真知。

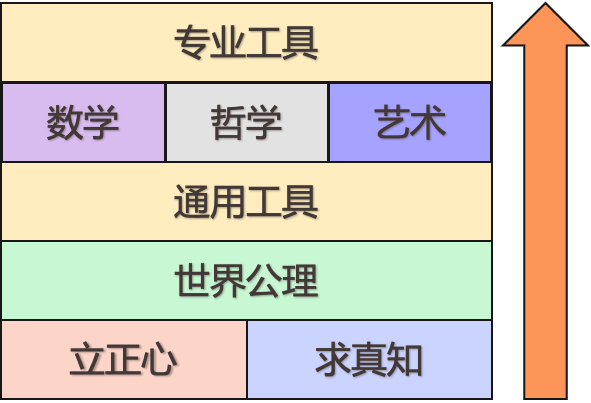

从科学的含义我们可以进一步去理解科学研究的过程。首先我们要发现一个问题,对这个问题有很多可能的回答,不确定哪个正确,我们就产生了假设。然后我们需要围绕这个假设建立一个实验,这个实验需要精心设计,能够如实反映我们的问题。接下来,我们需要实验收集数据并对数据进行分析,得到一个结论。这还没完,我们需要重复实验,反复验证我们的结论。这一整个流程就是科学方法。从对这个科学方法的分析中,你能看出,发现并提出问题需要哲学思维,这是从无到有的思维思考;设计实验并实施实验需要艺术思维,这是一个创造性极强的工作;收集数据分析数据需要数学思维,这是一个推理和系统性的工作。由此可见,科学其实是建立在哲学、艺术和数学之上的高级认知工具。不知是否有细心的读者发现,在上两期我构画的世界模型的概略图中并没有科学,正是这个原因。

现代世界有一个危险的倾向,对科学的崇拜正成为新的教条/宗教,认为世界上的一切都可以用科学来检验,任何无法被科学验证的都是谬误。这是对科学的严重误解,而且把这种误解延伸到哲学,试图把哲学纳入到科学的范畴中。西方哲学在近代有一段时间沉迷于将形而上学纳入科学,最著名就是胡塞尔和他的现象学流派。虽然胡塞尔成为一代哲学大师,但他的目标即将形而上学纳入科学并没有实现。哲学的意义就在于其打破思维界限的想象力,而科学的意义相反,在于对问题假设在现实世界中的验证。这也是为什么芝诺悖论,飞矢不动,阿喀琉斯永远追不上乌龟是哲学,而不是科学的原因。试图把哲学纳入到科学就如同试图把数学与艺术纳入科学一样荒唐可笑。从另外一方面说,科学存在局限性,使我们无法用科学方法完全理解这个世界。科学最大的局限性就是依赖于严格的实验,所以科学的研究对象自然世界,对人类社会世界束手无策,我们常说的社会科学并不能严格意义上称为科学(这一点等我们深入科学讨论时再具体聊)。科学另一个局限性是依赖于人类感知和理性,一旦超出人类感知和理性范围,科学也无用武之地。我的主业是临床医药信息学,对制药行业稍有了解的朋友应该听说过随机临床实验,这是一个测试药物或治疗方法有效性的科学实验,对治疗某种疾病的某种药物在其被推向市场前必须通过药物管理部门的批准,批准的依据就是这个药物对比安慰剂的随机临床实验。通常一个药物从化合物筛选到多期实验再到药物管理部门批准要花十几年时间,其中复杂的情况是,虽然是同一种病的病人,但他们的病情和身体状况各不相同,临床实验很难做到严格给病人分群;同时多个化合物会让药物方案的选择呈指数级增长,很多时候就超出人类的实验能力。科学的另一个局限是它只能证伪,不能证实,比如就算你拿出一万只白天鹅也无法证实“这世界上的天鹅都是白的”,但只要拿出一只黑天鹅就能证伪“这世界上的天鹅都是白的”,这是证实和证伪的不对称性造成的。所以从这个角度上说,我们现有所有的科学论断都未被证实,而是目前还未被证伪。我说这么多的主要目的,是让大家对这个世界抱一些敬畏之心,如同康德所说,人类理性存在边界。

我上面说了这么多,而且也没有把科学放进我的世界模型框架图中,难道想说科学不重要?不是,恰恰相反,科学非常重要,比科学更重要的是科学方法。上面我们讨论的都是狭义的科学,主要是科学工作者们探索未知世界采用的方法。大多数普通人是通过学习科学工作者经过科学实验所获的知识了解世界。这是否说明科学及科学方法对普通人并不重要呢?不是!对我们普通人来说,我们需要广义的科学思维帮助我们求真知。广义的科学思维的几个要素,第一,事实,这点看似简单,但很多人都做不到。事实包含两方面含义:首先分清事实还是观点,比如两人在打架,A把B打到在地,这是事实,A一定是坏人,这就是观点;要尽量了解事实的全局,只看局部会与真实情况有差距,比如前一个例子,两人在打架,A把B打到在地,是这一分钟的事实,很难判断A和B之间真实发生了什么,如果就此推论A是坏人可以吗?如果你知道前一分钟B试图抢劫A,被A发现,两人扭打在一起,然后A把B打到在地,你还会认为A是坏人吗?但你就此可以判断B是坏人吗?如果你又发现再前一分钟A偷了B的钱包,让B发现了,B试图抢回他的钱包,你又该如何做结论?这虽然是我随便举的例子,但现实生活中的反转再反转的案例还少吗?对事实的把握很难,很多人喜欢在事实和观点分不清,且事实全貌不清楚的情况下就急于下结论。广义的科学思维的第二个要素是验证,这也是狭义科学方法的核心要素。广义的科学思维的验证有两个(不限于)基本方法,一是交叉验证,即从多个独立的信息源对事实验证;二是历史回溯验证,或者叫复盘,即对在事件发生前的预判进行历史回顾,总结得失经验。广义的科学思维的第三个要素是限制条件,我之前在介绍世界公理时讲过,没有绝对的真理,任何真理都有限制条件,包括这条公理。所以在利用科学思维思考问题时一定要明确在什么条件下,解决方案有什么代价。前两天看到一位网友在用熵增定律否定自然辩证法的矛盾对立统一普遍存在的理论,他认为矛盾对立统一普遍存在暗示有熵增定律就必然要推断出某种“熵减”的孤立系统,这与孤立系统必然是熵增这一定律相悖,所以矛盾对立统一普遍存在是错的。这说明他对科学思维中的限制条件理解不深,我开玩笑说,矛盾对立统一普遍存在是否暗示有生孩子的女人就必然有生孩子的男人呢?如果我们更严肃的回答这个问题,孤立系统是一个既不与外界交换能量,也不与外界交换物质的系统,它的总熵是不会减少的,这是没错的,但这不代表,在这个孤立系统内部的某个局部系统不会熵减,举个例子,假如把宇宙看作一个孤立系统,我们地球就是这个孤立系统的局部,地球上的生命系统其实是熵减系统,而地球熵减是以太阳辐射为地球提供能量更大的熵增为条件的,这恰恰是矛盾对立统一和转化的体现。另一方面说,限制条件还会以时效和范畴形式表现,因为事物都是在发展演化中,这点今天我不展开说,未来讨论具体例子时再细说。

用王阳明的四句歌的最后两句结尾,“知善知恶是良知,为善去恶是格物”,致良知就是立正心,求真知就是利用格物/科学方法,以为善去恶为目标。

今天就先聊到这,下期再继续。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 选集

- 来自作者

- 相关推荐