。丁酉 深冬。「德國」(D 04)

搭乘大巴在深夜中回到德國,顧不了東西南北,休息了一晚就又出門,

這次乘上火車,從柏林飛奔將近400公里遠到有華格納存在的小鎮。

這次來這裡的行程,因為合作公司的變化,從原來的公差變成私人旅遊;

跟著一群前同事有說有笑的,內心卻還是不免感嘆那物換星移的變化。

中國常說「天下無不散的宴席」,或許每個人的相遇就是一場難得,

相聚時學會同喜開心,分離時學會不勉強留下;

不要過分執著,而把人生的分別視為尋常,豁達著卻珍惜著。

下午的時候到達這個小鎮,走進市中心晃晃,等著他們下班。

他們說今天準備了個驚喜,要帶我去吃鎮上的超大漢堡包。

其實當我看到那個超大漢堡包的時候,我的臉上寫滿了驚嚇,

常常在想,這些人高馬大的白種人,每個人都坐辦公桌至少 8 小時,

有在運動的也就那幾個,攝取這麼高卡路里怎麼還可以瘦的像猴子?

捏捏自己肚子上的肥肉,口腹慾望終究是勝過消滅肥油堆積的速度,

但很俗辣的點了盤蕈菇奶油義大利管麵配啤酒,決心要撐死我的胃。

這次的見面,大家也聊到之前突然因心肌梗塞逝去的另一個同事;

那個同事還曾來我家烤肉,對台灣跟德國不同的烤肉方式感到驚奇。

還帶了六罐台灣的烤肉醬回德國,說什麼都不再愛吃德國的醃肉法!

三個孩子,最小的當時也只有三歲多,說是家庭成就非凡也不為過,

卻天妒英才早早的就把他收了,英年早逝,旁人徒留唏噓。

吃完了晚餐,告別了老同事,我搭上了夜車,要去黑森林附近找親戚。

小時候很常玩在一起,但後來開始唸書先後出國,再加上其他的因素,使得我們有很長很長的時間沒有聯絡和見面。

之所以會再度開始聯絡,還是拜多年前我在德國藥物過敏緊急住院而賜,讓都是刀子嘴豆腐心但在台灣的眾家人急瘋了,才又把這個關係,在時間的幫助下,慢慢累積慢慢修補好。

其實長大後才發現,很多人與人之間的相處沒有太多過不去的坎兒;

每個人其實都是用著不同的方式在關心著也彼此互相默默的關心著;

把偏見與成見放下後才發現,差別只在於那個坎兒是不是值得過而已。

不知道從什麼時候開始,這個亞洲胃的我,不用學就會婊德國菜;

但是當我去過英國待了幾天後,突然覺得德國菜真的沒有那麼糟。

充其量就是賣相差了點,有時過鹹了點,不健康了點,種類變化不多,

但至少比只有炸魚薯條好吃跟下午茶好喝的英國菜來的有得選擇。

這盤 Calwer-Eck-Pfännle 雖然賣相奇妙,但充滿了滿滿的蛋白質與卡路里,大口吃肉配上起司麵疙撘也有解膩的酸白菜與沙拉,再配上麵包和啤酒;

不得不說,它是真的還不錯吃,而且甚至還有點讓人意猶未盡。

傳統的德國菜簡單暴力的很,而這所謂的農家菜其實也可以看出民族性,

理性刪除了歐洲菜的花式繁美與裝飾,卻講求實在的經濟與大份量;

所以我常在笑,只要給德國人啤酒,麵包跟豬肉,他們就有辦法生存!

二月這時正好是台灣過年最冷的時候,我卻跑到比台灣更冷的地方;

不只有德國人抱怨著多年沒有經歷「白色聖誕」和「白色新年」,

因為最冷的時節已經跑到一二月,沒了過節氣氛,只能看著凍湖發呆。

以前年輕的時候還會跟朋友打賭,看敢不敢踩在凍湖的冰上;

長大知是非也成熟了,不再那麼不計代價了,謹慎了,膽子也小了。

在每個選擇中都要找到平衡,

無論是自我平衡,信仰平衡,還是思想平衡,

否則翻船溺死也不過是早晚的事情。

要回柏林之前,再來這片廣場上走走。

聽說我小時候在這邊跑過,聽說那些建築都沒有變過,聽說…

記得唸書那時有過兩年沒回台灣,發現路上很多景致都變得不認識了;

但是在德國絕對沒有這個問題,超過百年以上的老建築,甚至於老店們,都會等在那邊,等著你的下次來訪,維持著那種「不變恆變」的態度。

那是一種奇妙的感覺,熟悉的會讓人濕眼眶,但也擔心是否停滯不前;

只是,德國人都不擔心了,我們也就別瞎操心吧!

距離火車發車還有半個多小時,正好夠來吃份蛋糕。

在德國吃蛋糕是幾乎天天會做的事情,有時候就以蛋糕代替一餐;

記得以前學校旁邊的麵包店老闆娘每次看到我們幾個都會笑咪咪的,

只是長年在精緻澱粉的餵養下,有些東西也是一去不復返的。

印象中那時學校改建,因此在城市的另一端的小學校另闢了四間琴室,

但坐電車來回要四十分鐘,所以很多人不愛去,這就讓我受惠良多了。

在那間小學校的附近有一間大概只有二十個平方米大的小麵包店,

但是它的蛋糕跟麵包是我吃過很經濟實惠的。

只要去那邊練琴,我固定會去買兩個麵包一個蛋糕,練琴練不開心了,

就抓著麵包到建築物外面啃著發洩,有時候甚至一整天都碰不到人。

只是蛋糕從以前的一歐元多,吃到現在要將近三歐元,真的肉痛了。

回到柏林的晚上,要去聽柏林愛樂的演出。

2018 年是 Sir Simon 的最後一年總監職,2019 年開始就是 Petrenko 了。

挑的曲目是馬勒的第四號交響曲,不虧是一流的樂團跟指揮,

的的確確是一場充滿心靈的極致饗宴。

不過,第一次聽 Sir Simon 的馬勒交響曲現場是我去英國的時候,為了那場馬勒第六號交響曲,我硬生生多花了一天半的時間跑城市;

伯明罕城市交響樂團,一個由 Sir Simon 手把手帶起來的城市交響樂團,也是我聽過至今最棒也讓我最為感動的馬勒交響曲現場演出,甚至可以說,當時的那場演出是連這場的柏林愛樂都無法達到的境界。

甚至於,我到現在都對那場音樂會記憶猶新;

從開場半個小時導覽的 Norman Lebrecht (誰殺了古典音樂的作者),

一直到樂團進場,指揮進場,演出,震天無停歇的鼓掌…

那也是我第一次在鼓掌時像個瘋子一樣的大吼,

畢竟那種悸動與感動,或許這一輩子就只有那麼一個瞬間。

或許,我對於伯明罕城市交響樂團與 Sir Simon 的組合有特殊的情感,

但是卻也不可否認 Sir Simon 跟伯明罕城市交響樂團的合拍,

就是那麼真真切切的高過於柏林愛樂;只能說,跟派系也有點關聯性…

(畢竟兩者之間的恩怨情仇是公開的秘密,沒啥好辯駁的!)

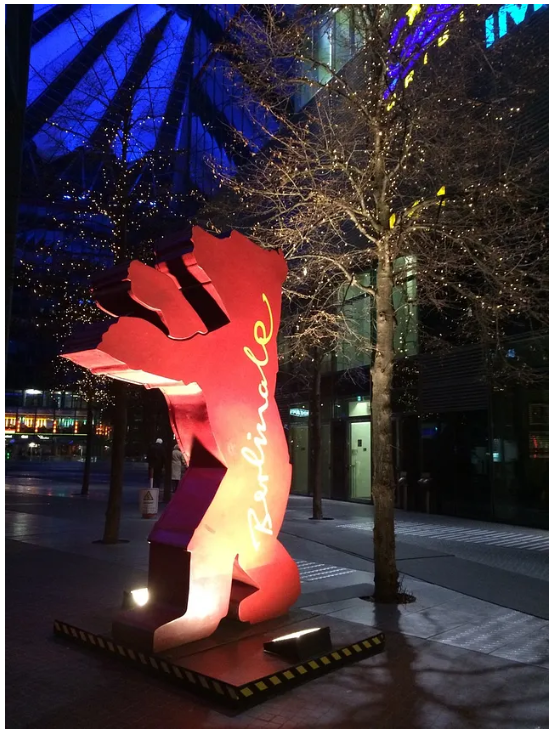

而這趟去柏林正好碰到柏林影展,看著紅色的熊身上大大的紋身,

莫名的有種「佛要金裝人要衣裝」的荒謬感。

物質的社會是那麼樣子的吸引人,去聽個音樂會看到的也是光鮮亮麗,

一直很害怕自己的內在會越來越空虛,只為了滿足那虛有其表的華麗。

下一趟來不知道是什麼時候了,只能深深的期待著。

期許自己能再用各種不同的切入點去看這個莫名其妙的德國首都!

(終)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐