AI时代的新闻坚持──专访《FT中文网》总编辑王丰

自2022年ChatGPT问世以来,生成式人工智慧(Generative AI)在全球掀起热潮,应用场景迅速扩展,新闻领域亦不例外。从AI驱动的虚拟主播(数字人主播)、辅助写作与剪辑转录、生成新闻示意图像,到分析庞大数据,AI已广泛应用于新闻产制的各个环节。近来,更有专为新闻编辑室打造的AI顾问工具出现,旨在推广新闻从业人员「负责任地使用AI」。

2023年8月,法新社(AFP)、美联社(AP)、欧洲新闻图片社(EPA)、欧洲出版商委员会(EPC)、《今日美国》(USA Today)母公司Gannett、Getty Images等多家媒体组织联合发表公开信,呼吁制定生成式AI模型的规范与负责任的发展原则。 AP也在不久后推出一套正式的AI指导方针,成为首家针对新闻编辑室内部发布AI使用规范的主要新闻组织。

在中文新闻圈,台湾的中央通讯社(CNA)与公共电视(PTS)于2023年9月分别公布AI使用规范与准则;《报导者》在2024年7月公开 AI 使用守则。在中国,国营的中央广播电视总台(CMG)在2024年3月也出台了带有政治指导方针的《人工智能使用规范(试行)》,强调不管技术如何发展,遵循导向正确始终是首要原则,并「坚持社会主义核心价值观」。

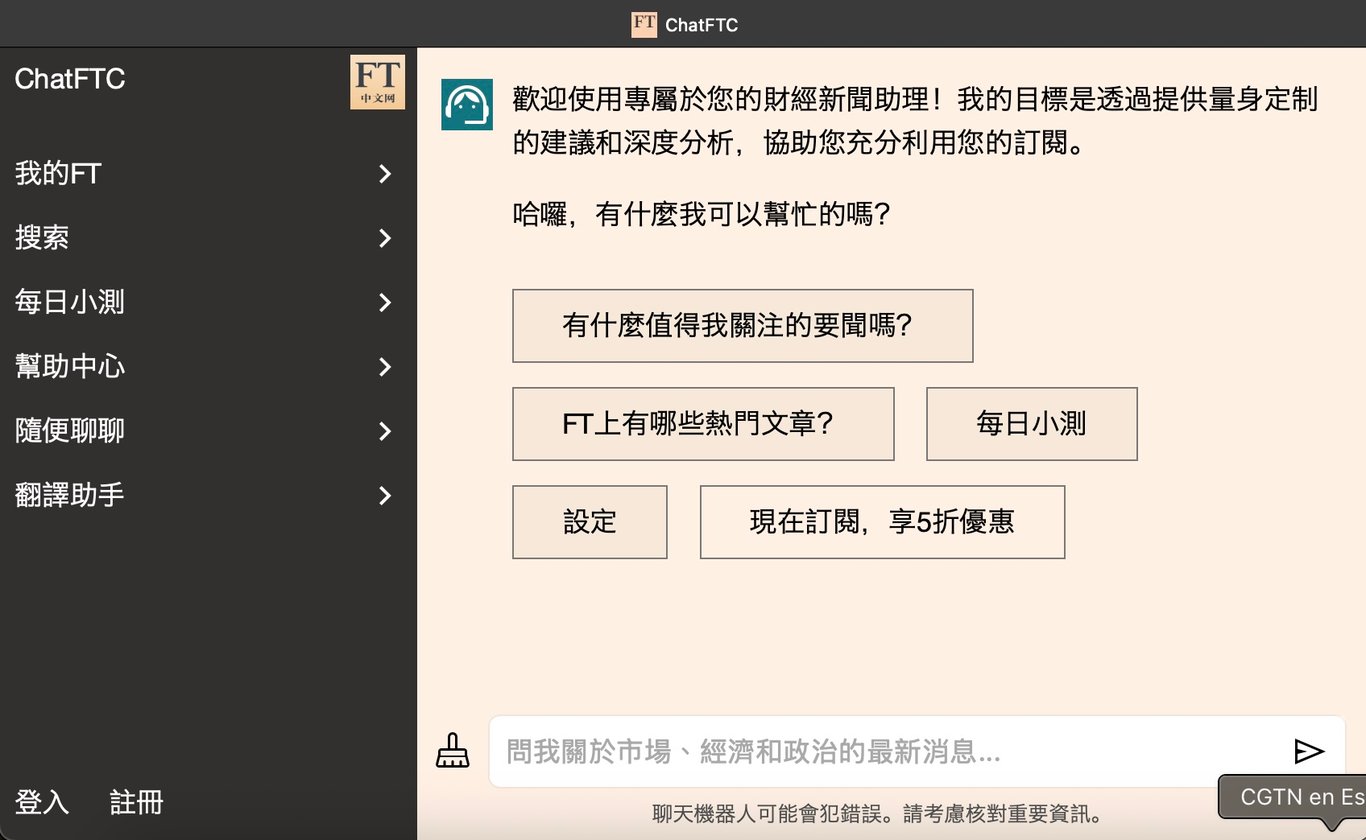

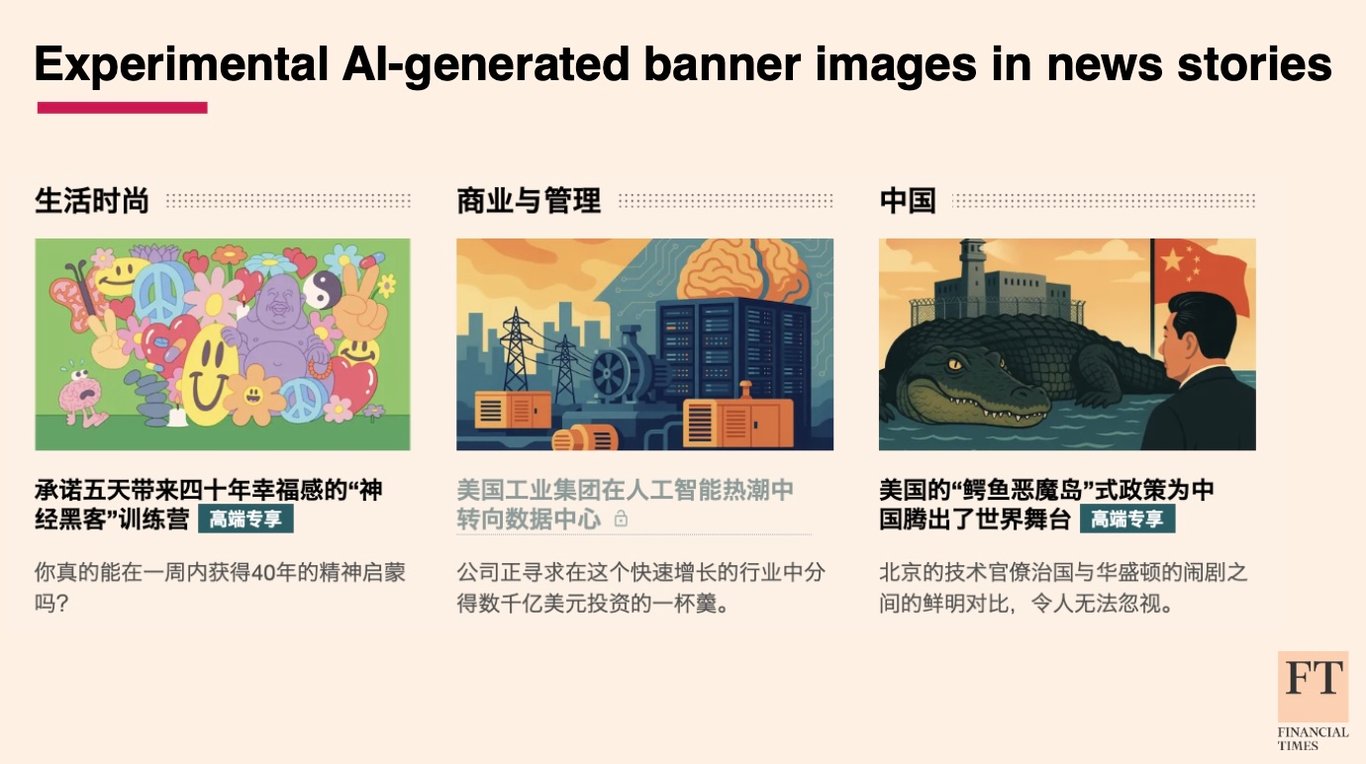

英国《金融时报》(FT)中文版《FT中文网》在新闻产制与传播过程中广泛应用 AI,不过鲜少公开其使用细节,规范亦存在于组织内部、并未公开。 《FT中文网》已推出专属聊天机器人,并在语音读报、电子报制作、生成图像与专栏编译等环节常态化导入AI。在新闻前线见证AI浪潮、也在北京清大新传学院授课的《FT中文网》总编辑王丰接受《田间》专访,分享他们如何在拥抱AI科技的同时坚守新闻专业,为读者提供更具价值的服务。

田间(以下简称田):《FT中文网》有许多AI应用,作为读者端,首先注意到您们开发出名字与ChatGPT相似的专属聊天机器人ChatFTC,扮演用户的AI财经新闻助理。能否分享开发过程?训练资料为何?目前使用率和用户反馈如何?

王丰(以下简称王):这不是中文网原创的东西,这是FT(Financial Times)总部那边上百位技术团队做出的产品,技术团队已经对它进行了预训练,基于ChatGPT的框架,但用FT的新闻内容做训练。然后在这基础上,我们(FT中文网)又把它拿过来,用《FT中文网》的中文内容又把它训练一遍。

它的特殊之处在于你可以发问,比如说在FT的新闻报导里面,关于这个主题,过去一年还有什么样相关的报导,有哪些事实、哪些数据,给我一个timeline(时间轴),给我一个更长远的背景介绍...... 就是让普通读者阅读一篇新闻之外,能有更深度的、而且是基于FT NewsArchive(新闻资料库)的体验。

但在过程中,恐怕仍旧难以百分之百地避免hallucination(AI幻觉)。因为至少对我们编辑来说,这个聊天机器人仍旧是个比较黑箱的工具。技术团队开发后交给我们,但他是如何开发、如何训练、对新闻资料库的access(权限)到什么程度,我们编辑也不是很清楚。

所以我们也向读者说明,这仍旧是一个experimental product(实验性产品),我们希望它能提升你的体验,但仍不能百分百保证它的准确性,如果真的需要引用作为可靠的工作指导、或者是研究的指导,建议最终还是要以FT发表的文章为准。

田:FT总部是何时开始投入AI相关工具的研发? 《FT中文网》有时间差吗?

王:FT现在和OpenAI有合作协议,不过2023年FT还没有跟OpenAI合作时,我们到总部参加每年例行高管会议,当时公司就要求所有参会高管在现场注册Anthropic帐号、注册一个Claude,逼着高管们立刻认识到现在AI已经进展到了什么程度。

作为FT的高管,我们第一次认识到了大语言模型已经可以在文字上有如此突飞猛进的进展。大概在同一时间,伦敦总部那边就已经开始跟这些AI公司进行谈判,包括Anthropic、OpenAI,然后在2023年到2024年进行了很深入的开发。中文网本身是同步进行,总部那边开发好的东西,我们立刻就可以拿过来用,蛮及时的。

田:目前FT用户对AI财经新闻助理「ChatFTC」的使用情形如何?

王:当然我们并不能看到读者们都用它在做什么。但技术团队可以看到多少人在用、用掉了多少流量、每个读者用的频率大概在哪。然后他们会定期把这些数据反馈给编辑团队。

但目前更多是一个有趣的、新奇的噱头,使用率不是很高。因为有个很严重的问题是,中国大陆是没法访问ChatGPT的。就连我本人平时在香港,都得用VPN(虚拟私有网路)才能访问ChatGPT。我们在大陆的读者如果想要使用这个功能,他就要翻墙。而且大陆现在翻墙很难,这还得是订阅户才能用,所以这有好几层限制,也许只有那些非常tech savvy(懂科技)、本身可以顺利翻墙的那些读者会使用。

田:《FT中文网》的读者群如何分布?

王:《FT中文网》的主要市场,首先中国大陆占绝对大头,85%的读者在中国大陆,5%到8%的读者在香港,然后陆续排下去是台湾、新加坡,然后是北美、欧洲、英国、澳大利亚、加拿大的华人读者。 《FT中文网》最初就是面向中国大陆开发的中文内容产品。 20年前我们刚创立的时候,是想把英文内容翻译成中文,更多的给这些在中国大陆、接受国际资讯很受限制的人群来使用。

田:若是从读者导向出发,例如聊天机器人这类的产品服务有无考虑串接Deepseek?团队对中国开发的AI工具使用经验如何?

王:这就涉及到AI大模型的地缘政治监管问题。因为我们母公司(FT)仍旧是家英国公司,它跟OpenAI已经达成合作协议,公司认可它足够安全。所以公司目前政策是,当要应用AI时,主要就只使用OpenAI的产品。再加上中国和英国、和欧洲之间有欧盟GDPR法规(General Data Protection Regulation,一般资料保护规则)的数据跨境流动问题,所以我们中文网即使要想跟DeepSeek合作,估计母公司那边也没法通过。

我们员工目前使用上是没有很严格的限制,但例如在transcribe(转译)采访内容时,如果有敏感信息能不能上传到科大讯飞(iFlytek)的服务器?如果同事们有顾虑,我们就会一起讨论。我的建议是,如果有敏感的信息,就不要用科大讯飞,就用人工方式自己转译。但好在我们多数做的内容,还都没有上升到如此之敏感的层面。

DeepSeek、腾讯元宝和豆包,我和同事都用得挺多的。我们认为DeepSeek最大的问题就是幻想非常严重,一本正经地瞎编内容或撒谎,这样的情况挺常见,频率会比Perplexity或ChatGPT高很多。所以我个人很少用DeepSeek做和采访或内容相关的工作。只是它中文用起来还是更舒服些,所以有时候我用它改写新闻标题或做摘要,但是我会重新读一遍,确保这里面没有问题。

母公司最近开始做问卷,要了解每个人都在使用哪些AI工具,我猜想下一步是要制定策略,防止可能出现的数据或是隐私问题。 We are making up the rules as we go.(我们是一边摸索,一边建立规则。)内部的管理制度至今仍不断在更新。

田:FT总公司目前有一份关于使用AI的准则或规范吗?

王:总公司有些基本的行为准则,并且每年定期培训,要求做内部考试。但具体如何执行,现在似乎很难,所有公司几乎都还没有能够做到说要监控每个员工的每一项工作。

在日常工作中如何具体适用这些原则,就靠每个人来做自我裁决。如果有不确定的地方,就跟主管聊一聊,由主管指导。如果主管也决定不了的话,就上升到legal counsel(法律顾问)或者是in-house lawyer(公司内部律师)来咨询。

我会跟我的同事们聊这些话题,也会在团队内部分享我个人使用AI的经验。最基本的就是,即便是AI生成的一切内容,你仍要对它的准确性百分之百负责,要去核实AI告诉你的一切。

现在多数的人还都是在不断地探索怎么样使用AI,更多的人还没有想到,怎么样保证AI做出来的能符合一切职业、道德、法律等各方面的守则,还没有想到那么长远,能确保内容百分百准确就已经很不容易。 We are still in the very early stages.(我们现在只是刚起步。)

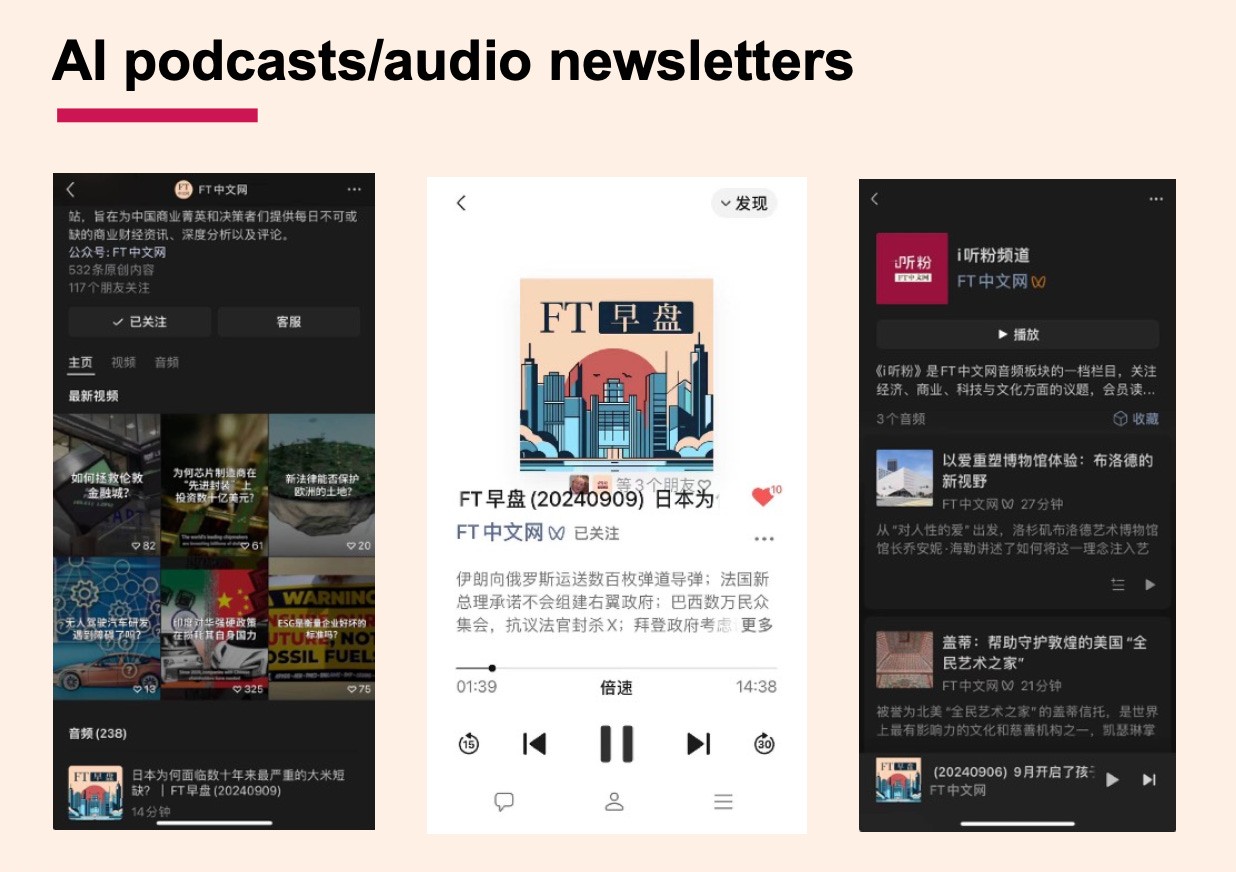

田:除了ChatFTC之外,FT也在Podcast制作上使用AI?

王:目前许多是experiment(实验),还没有真正推出。例如大家都觉得NotebookLM能够做一个podcast这件事很有意思,但很多人用了几天之后就发现,因为不能控制它如何讨论问题,所以最终出来的效果,仍旧不足以作为一个新闻产品呈现给读者,更多是给我们内部思考。许多这些AI工具,我们时常可以看看它好玩,但还没有想好究竟怎么用它。

关于AI应用新闻产品,我们FT中文现在已经大量做的是用AI做语音摘要。比如说用AI将2000字的文章摘要成200字,然后用AI声音读出来,每天通过微信发给读者。这可以让一些开车的人、通勤的人,通过耳机能听这篇文章。

我觉得中国读者非常能够接受新鲜事物,AI语音summary,读者接受程度还挺高。但是我曾在个人公号上试过AI podcast(播客),一旦我告诉读者说,这是由两个AI生成来对话,大家一旦知道是AI做的,兴趣就不是很高了。所以重点还是人的附加价值。

田:记者和编辑把关,对自己产生的内容负责,《FT中文网》有没有因使用AI出现过问题?

王:我们目前没有出现scandal(丑闻)或严重的事实性错误。我们内部呢,一般编辑的原创内容,会经过至少two pairs of eyes(至少经过两人审核)。当然相较很多传统媒体是三人或四人核稿,这流程可能会有疏漏,但目前还没有发现特别明显的问题。

目前FT中文网使用AI工具的做法,更多是周边性的、尤其在内容传播的层面使用AI。在生产原创内容时,还是遵循传统,记者去跟受访者做面对面采访,或是视频采访,全文录下来,可以写成文字、做成视频、做成音频,这是非常传统的内容制作过程。

在这过程中可以怎么样使用AI?比如说当我们去采访一位专家,但对他研究的领域非常外行,如何能够问出更好的问题?这是我们比较常用到AI的场景。采访时,仍旧是我们自己和专家面对面,受访者告诉我们的东西,仍旧需要自己记下来、写下来。

如果用AI协助转译,回头还是需要对内容做核查。在这整个过程中,已经可以基本避免绝大部分AI可能出现的不准确或是幻想的问题,AI是辅助角色。

下一步当我们把文字写出来、或把视频制作出来以后,我们可以用AI进行加工,把它做成一篇newsletter(电子报)或者podcast。也就是基于传统新闻流程产生的、能够确保准确性的内容,进行进一步的加工或传播时使用AI。

田:这代表新闻专业仍有存在价值?如何看待现在网路上有多而泛滥的AIGC(AI生成内容)?

王:AI写的稿子肯定不能直接发表,甚至AI写的稿子哪怕经过几轮编辑的改写,我们都并不一定有信心它能够有准确的新闻判断。

我们要做的是,尽量确保在新闻工作的核心流程中,尤其是具有原创性、对内容的准确、客观和新闻性,要有人类的判断。能确保这个,那么产生出来的内容,实际上跟传统新闻工作流程产生出来的内容,差别并不是很大。只是利用AI做二次或三次加工,在传播过程中使用AI提高效率。所以我们对可能出现的不准确,就不那么担忧。

现在在YouTube、TikTok上面,已经能看到大量泛滥的AIGC。这之中似乎很多是娱乐或休闲类内容,这类资讯含量较低,与前AIGC时代社交媒体上大量的clickbait(钓鱼标题)内容没有太大区别,除了浪费人们大量时间,造成brainrot(大脑腐蚀)似乎也没有更加直接的伤害。

但介于娱乐与资讯、新闻之间的内容,如果大量用AI制作未经核实、包含虚假、不全面信息,而且用AI大量制造传播,就可能造成很大的危害,更可以被政治、商业、犯罪势力利用操作misinformation或disinformation campaign(错假资讯宣传),危害比社交媒体时代成倍放大,非常值得警惕。包括中国在内的一些国家已经立法要求社媒和资讯平台明确标注AI生成或AI辅助生成的内容,我觉得有助于减轻劣质AIGC内容带来的危害。

田:您建议新闻工作者应具备哪些AI能力?您最推荐的AI工具有哪些?

王:我个人最喜欢的是Perplexity,功能特别强大,免费版就已经可以查到相当多内容。处理大量资料时,NotebookLM比较好用,它能够确保没有编造,目前大概几十页的投影片、几十万字的书稿或学术论文,就目前能用到的场景,已经很够了。

另外是Google的Pinpoint,我还在学习,还没有找到一个很好的机会使用。我对它的理解是,例如像Panama Papers(巴拿马文件)这种规模的资料,当你拿到这种规模的数据,需要进行梳理、需要在里面寻找线索时适合使用,但是我们现在没有机会能够拿到这种巨量数据来试验这个工具。

还有一个是Manus,这是我自己目前唯一付费使用的AI工具,它可以执行非常复杂的工作。我近期写了一本新闻学的教科书,基于我过去两年在清华大学、香港大学兼职教课的内容。但我不是自己去写的。两年的课程总共有大概600到700页的PowerPoint,我把所有的这些材料上传给AI,利用工具去写。

我试过很多个工具,包括ChatGPT、DeepSeek、Manus...... 经过几个月的试错,我研究出来一个流程。我先让Manus清晰地按照这些投影片内容做出章节,等于是做出一本书的骨架,下一步再用ChatchGPT的Deep Research功能核实、补充内容,把逻辑衔接起来写成文字。我研究出来这个流程后,就能比较有效率把这本书写出来。

我给学生两个基本原则。一是我鼓励你们使用AI,甚至要求他们使用AI。因为如果你们不使用AI,到你们毕业时,所有其他人都在使用AI,如果你还没有用的话,就不具备竞争力了。二是你要对所有一切内容负同样责任,不论是不是由AI产生。如果AI产生了hallucination、bias(偏见)或inaccuracy(不准确),你要能够发现它并进行改正。

那么靠什么能够发现它并进行改正呢?这仍需要传统的新闻学教育。 20年前的新闻学是什么,今天同样都要学,你才能够知道AI什么是做不对的、什么是对的,不然你都没有判断能力。

田:学生使用AI的比例有无上限或规范?

王:我没有设置比例上限。因为用一个工具去判断这篇文章有70%的AI本身就是非常愚蠢的事情。第一,今天所谓的AI侦测工具,本身就是很不可靠的,它们永远落后于那些大语言模型。

然后现在很多学生更头疼一件事情是,即使这篇文章都是我自己做研究写出来的,仍旧被认为40%的AI,学生们更多时间是在担忧,自己写出来的东西,怎么能不被认为是AI作弊的结果。这完全是counterintuitive(违反直觉)的事情。所以我觉得(限制使用)是完全没有意义的。

我认为不管用什么工具,文章写得漂亮、那就很好,只要你能够确保它是很确实,不会被我找出问题,我就会给高分。

田:下一代的记者、新闻系学生使用AI和社群的使用增加,对从事新闻行业带来什么优势?

王:我在清华的课是传统的新闻课程,英语新闻写作和商业新闻写作。但是我每天都在说,这堂课你们觉得可以什么地方使用AI,能让你更快一点?或是这个数据对比同一个公司两年的财务报表,你用哪个工具能帮你更准确?可以说我每天都在用AI工具,重新诠释传统的新闻实操的工作流程。

AI对于像我们这样母语非英语的记者或学生,在学习新闻写作的过程中,掌握写作风格和正确的文法能帮助很多。这两年学生文字水平提高很多,给我的内容都很好,但我不确定的是,这里边有多少是自己学到的,还有多少是通过AI跨越了捷径。但我可以确定,等他们毕业时,所有人都在用AI,如果你不用,在市场上就缺乏竞争力了。

我能确定的是,我要教你传统的新闻是怎么做的,什么是对的,什么是错的,什么是好的。即使不是自己写出来,至少要有判断力,用AI帮助进一步的加工,我觉得都是可以接受的。在过程中最好能够加入你个人的智慧跟观点,最终就是产生的内容要准确、符合传统新闻的标准,内容是好的、有新意的,能够持续地产生出来,那就足够好。

田:我很好奇,华文媒体和西方媒体相比,您觉得在面对AI这件事情的态度上有何不同?

王:至少据我所接触的,中国大陆的新闻工作者和读者,大家的心态开放程度比较高。当然我们所要做到的就是确保所有人都意识到这里面存在的风险,包括道德、法律、隐私和数据安全方面的问题。但中国大家整体来说,比起西方接受程度都会更多一些。

在FT内部,我会更加谨慎一些。因为FT很多资深的记者跟编辑,可能不会那么容易接受这些。公司很多资深的记者和编辑们仍旧很难接受,公司内部仍旧在劝说大家对AI有更好的接受程度。

田:您个人对新科技的应用充满好奇心、感兴趣也具有实验精神,FT中文网团队中其他人对于AI的态度普遍是怎么样的?

王:我自己的确是对这比较感兴趣。我做了26年记者,包括通讯社、报纸和杂志的记者,但有大概20年是做编辑,更多时间是在做这些机构的网站。所以我从来都是相当于一个internet native(网路原住民),一直在做relaunch a website(重启网站)、build a new functionality to this website(为媒体网站添加新功能)、add more social media features to this website(为该网站添加更多社交媒体功能)。也许因为这样,接受程度比较高。

就使用AI而言,一定程度上,我对学生的影响比较多,对同事的影响呢,也只能说:「我想出来一个流程,会让你的工作变简单」,这样的建议。 5年前COVID刚开始的时候,公司进行了大规模裁员,人手一下减少了很多,但是工作跟原来一样多,每个人忽然面临很大压力。

在这个过程中,我就帮他们想,比如说如何用AI来加快转译速度。我把流程初步想好,跟大家一起讨论,让他们认识到,这对你是有现实帮助的,不然一天就要工作15个小时了。更多是用这种办法,让大家来buy in(接受)。我并没有逼每个人,没有设立使用AI的KPI或什么时候要开始用,只要他们知道用原始的方式做事很累,用AI可以提高效能,那这不是很好?

田:在报导中国相关议题时,《FT中文网》如何拿捏平衡,保持专业与深度,又能确保顺利发表?您曾遇到需要格外谨慎的题材吗?

王:《FT中文网》的宗旨是以商业资讯服务中国的商业与专业读者,内容定位是以经济金融科技资讯为主,这一定位能够帮助我们化解在中国市场可能遇到的多数法律、政策、监管方面的问题。另外,我们也非常重视展现中国视角,邀请大量中国内地及大中华区的专家学者、专业人士为我们撰写原创评论和分析,也有助于我们平衡中国与西方话语,为我们的读者提供更专业、中立、平衡的资讯和深度分析。

田:美国财经周刊《巴伦》(Barron’s)与中国财经科技媒体《钛媒体》合作推出的「巴伦中文网」于6月28日上线。您如何评价《巴伦》此时推出中文内容的策略?

王:巴伦周刊与FT有竞争关系,同样《巴伦中文网》也会与《FT中文网》有内容和商业方面的竞争。在近年来许多国际媒体中文网站关停或撤出中国市场的背景下,我们积极看待其他国际媒体开设中文网站,服务中国读者。

🍃《田间》关注全球华文媒体相关议题,串连关心华文媒体环境的人听见彼此心声,一起思考应对挑战的解决方法,促进茁壮、可持续发展的媒体圈。欢迎订阅我们: