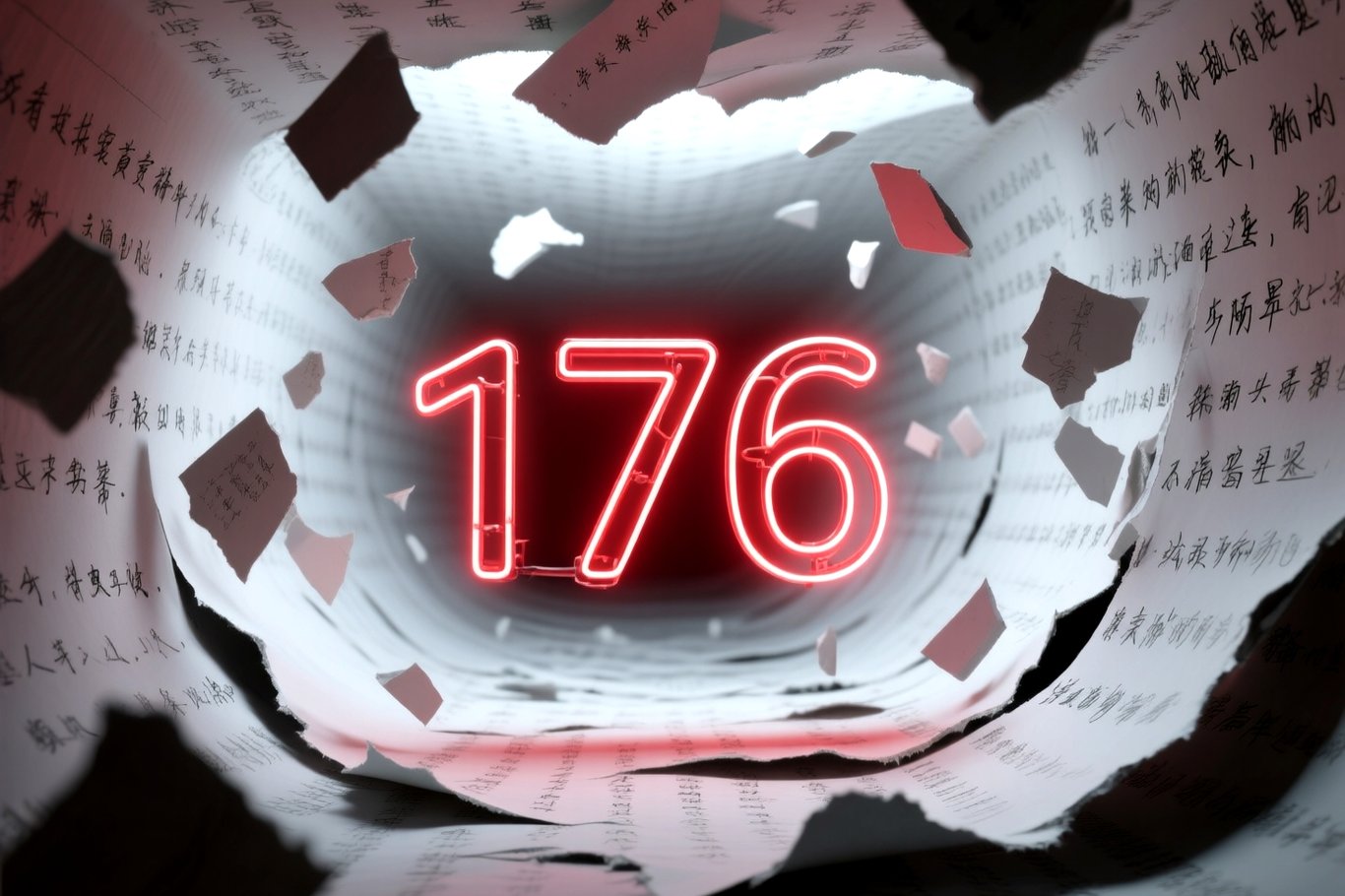

后日书:距离高考仅剩176天

坦白说,一开始我就意识到衣服这个主题对男性并不友好。

至少对大多数男性来说,衣服只是工具箱里的工具,只求用得顺手,而很少去追问扳手的身世,或是给钳子赋予某种情感。

它们的存在逻辑很简单:为了解决具体问题。比如“出勤”、“御寒”或“社交礼仪”。

它们没有故事。

或者说,我从来没想过要给它们编故事。

这次七日书,每一天都在要求我去“发现”或“创造”一种我本来没有的情感关联。

这让我想起学生时代的语文考试:“请分析鲁迅为何要写‘一株是枣树,还有一株也是枣树’?”

或者工作时甲方的需求:“能不能把我们的年度工作总结材料形成有温度、能打动人的故事?”

我之所以能写出来,大约就要归功于这种训练出来的“立刻从材料中提炼中心思想”的能力,与工作中应对各种荒诞需求的经验。

一种近乎本能的、“给无意义之物迅速赋予价值”的能力。

这种产出,本质上是某种“职业异化”的产物。

在我内心的天平上,这些文字,未必比房间架子上那些素组高达模型更有意义。

它们有故事——我知道我为什么买它们,我在什么时候组装它们,我要把它们摆在哪个位置。

所以这七天,我其实是在完成一次“命题作文”——按照题目的要求,去回忆、去想象、去赋予意义。

但这次的甲方,终究是我自己。

一旦开始动用记忆,某些由于实用主义而被深埋的、被刻意忽略的东西,就会再次冒出来。

于是那些我以为“没有故事”的衣服,确实开始有了故事。

它们存在了。

这两天,我反复在那个关于高三的旧梦中惊醒,然后只记得那个令人窒息的倒计时:距离高考仅剩X天。

面对几乎空白的卷子所产生的绝对焦虑,跨越了多年的时光,依然精准地扣住了我的喉咙。

我算了一下,按当年高考的日子,剩下的时间是176天。

或许,这七天的写作,本质上就是那场考试的延续。那个倒计时,其实从未真正停过。

我们终其一生,都在为了那张名为“自我”的卷子,不停挣扎。