同一把槍管:從戰場到刑場的死刑思辨

大學時代我讀過張娟芬的《殺戮的艱難》,那本書像一把鑰匙,打開了我對死刑議題的初步思考。我還記得她來成大咖啡廳演講,她溫和而堅定的聲音在空氣中迴盪,談論冤獄的可能性、嚴格無假釋的無期徒刑作為替代方案,這些論述乍聽之下是那麼理性、那麼人道。

我沒有完全被說服,但心中確實埋下了對廢死理念部分認同的種子。那時的我相信,或許真的可以用另一種方式來面對罪與罰。

傷痕教的事

時間是最誠實的老師。

隨著年紀漸長,我開始明白,有些痛不是站在遠處就能理解的。

歲月流逝,人生總會遇到傷害你的人,無論是否涉及法律界限,哪怕只是被辜負的友情、錯付的情感等等私人經驗,受傷多回的人才能真正同理被害者這個位置。

最近,在職場上發生的事更讓我重新審視自己對正義的理解——我被公然違法地出櫃了。那是一種赤裸裸的侵犯,是對我作為一個人的尊嚴的踐踏。加害者以性傾向來否定我身為主管的領導能力,拿我私領域的身分來開刀,進而不服我的工作指令。

當我決定申訴,走上正式控告的道路時,我更體會到受害者的心理狀態。那不是書本上的理論,不是演講中的案例,而是每天醒來時壓在胸口的重量。我發現,我需要看見加害者受到實質的懲戒,我的心才能稍微平穩下來。不是報復,而是一種確認——確認這個世界承認了我的痛苦,確認正義確實存在。(這一個事件過程很龐雜,我應該會對此再寫一篇長文以及錄製Podcast。)

這讓我想到那些真正被奪去性命的受害者,以及他們的親屬。在台灣的文化脈絡與集體潛意識中,對於受害者遺族而言,死刑的執行或許不僅是懲罰,更是一種對亡者的交代,一種讓生者能夠繼續活下去的可能。我開始理解,為什麼他們需要死刑,不是單出於報復,而是對失去的至親最深沉的愛。

國家暴力的悖論

這段時間,我一直在思考一個問題:許多廢除死刑的國家(如歐盟諸國),卻擁有強大的軍隊。這是一個深刻的矛盾。

讓我引用霍布斯在《利維坦》中的論述。霍布斯認為,在自然狀態下,人們處於「所有人對所有人的戰爭」之中,生命「孤獨、貧困、卑污、殘忍而短壽」。因此,人們訂立社會契約,將部分權利讓渡給國家,換取秩序與安全。國家因此擁有了「合法使用暴力的壟斷權」。

這個理論在軍隊的存在上得到了最直接的體現。當國家面臨外敵入侵時,我們允許——甚至要求——國家動用武力,甚至奪取敵人的生命來保護我們。我們不會質疑士兵在戰場上開槍是否違反了「生命權不可剝奪」的原則,因為我們認同,在那個情境下,國家有權力也有義務使用致命武力。

但是,當討論到死刑時,同樣的邏輯卻被刻意迴避了。

讓我說一個小故事。

想像一個村莊,村民們決定組織民兵來抵禦外來的強盜。他們訓練民兵使用武器,授權他們在必要時可以殺死入侵者。某天,強盜真的來了,民兵擊斃了幾個試圖屠殺村民的強盜,所有人都鬆了一口氣,感謝民兵的保護。

但過了幾個月,村裡出現了一個殺人犯,他殘忍地殺害了三個村民。村民們抓住了他,證據確鑿,罪行明確。這時,村長說:「我們不能處死他,因為生命是神聖的。」有人質疑:「那為什麼我們可以授權民兵殺死強盜?」村長回答:「那不一樣,那是防衛。」但村民反問:「我們處死殺人犯,不也是在防衛嗎?防衛我們的社會秩序,防衛其他潛在受害者,防衛那些已經逝去的生命所代表的價值?」

這個故事揭示了一個根本的矛盾:如果我們肯認國家可以為了保護人民而授權軍隊奪取外敵的生命,那麼在邏輯上,我們也應該肯認國家可以為了維護社會最基本的秩序——保護人民不被謀殺——而執行死刑。

兩者都是國家暴力,都涉及生命的剝奪,差別只在於對象是外部還是內部的威脅。

有人會說,軍事行動是即時的威脅,而司法處決不是。但這個論點經不起推敲。

監禁中的死刑犯確實不再構成即時威脅,但他所犯下的罪行已經對社會秩序造成了最嚴重的破壞。

死刑的執行不僅僅是為了消除威脅,更是為了維護一個基本的社會契約:你不能惡意奪取他人的生命而不付出相應的代價。這是一種象徵性的宣告,告訴所有社會成員,生命的價值是如此重大,以至於奪取生命的代價也必須同等重大。

更重要的是,如果我們接受關於國家「合法暴力壟斷權」的定義,那麼國家在對內維持秩序時使用暴力,與對外防禦時使用暴力,在本質上並無不同。兩者都是國家為了履行保護人民的職責而行使的權力。如果我們認為國家沒有權力執行死刑,那麼在邏輯上,我們也應該質疑國家是否有權力維持軍隊,是否有權力在戰爭中殺敵。

當然,這不意味著死刑應該被濫用。

正如軍事武力必須受到嚴格的規範和限制,死刑也應該只在最極端、證據確鑿、程序正義得到充分保障的情況下才能執行。但原則上,如果我們肯認國家需要有軍隊,那麼我們也應該肯認國家可以實際執行死刑。這不是殘忍,而是誠實地面對國家暴力的本質,以及我們賦予國家這種權力的初衷——保護無辜者的生命與尊嚴。

誅心與救贖

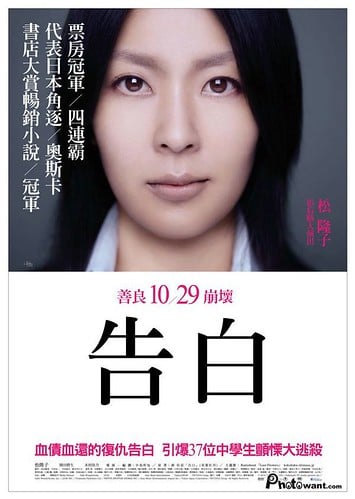

我想起湊佳苗的小說《告白》。

作為一個上升天蠍、金星巨蟹座的人,我太理解那種被侵犯後的憤怒了。當我或我的親友遭受傷害時,我會開啟全然的反擊模式。我非常同感《告白》裡的主角——那位失去女兒的中學教師森口悠子。

她的四歲女兒愛美在學校游泳池中溺斃,警方認定是意外,但她知道真相:是班上兩個學生謀殺了她的女兒。司法無法制裁未滿十四歲的加害者,於是森口悠子開始了她的復仇。她在離職前的最後一堂課上,平靜地告訴全班學生真相,並謊稱她已經將含HIV病毒(愛滋)的血液混入兩名兇手喝下的牛奶中。這只是開始,接下來,她精心設計了一系列心理戰,讓兩個少年在恐懼、猜疑與愧疚中崩潰。

她要的不只是兇手的死亡,她要的是「誅心」——讓他們的心靈受到最深的折磨,讓他們在每一個清醒的時刻都承受著罪惡感的煎熬。這是司法做不到的。法律可以剝奪自由,甚至剝奪生命,但它無法觸及靈魂深處的戰慄。

如果沒有青少年犯罪者保護條款,如果那兩個少年被判刑,森口悠子還會做出那麼多誅心的報復行為嗎?

我沒有答案。

或許她仍然會。因為對一個失去至親的人來說,再多的懲罰都無法填補那個空洞。女兒不會回來了,無論加害者受到什麼樣的制裁,愛美都不會再喊她一聲「媽媽」。刑罰或許能給予某種形式上的公平——以命償命——但它無法撫平傷痛,無法讓時光倒流。

但或許,死刑的存在至少能阻止受害者走向更黑暗的深淵。

正義如何平反?我沒有定論。

年過三十五後的此刻,經歷了自己的傷痛與反思,我認爲台灣應該實質執行死刑。且要對既有已判死刑、沒有爭議的案件,規劃執行槍決的時程表。不是因為我變得殘忍了,而是因為我更誠實了——誠實地面對人性中對平反的渴望,誠實地承認有些傷害大到必須用最嚴厲的方式來回應。

然而我也想說,台灣支持死刑的陣營應該保持理性溝通。每次有重大社會案件發生,總看到網路上充斥著對廢死團體無理性的攻擊與謾罵。事實上,台灣並沒有廢除死刑,我們爭論的是執行的頻率與條件。在這個議題上,光譜兩端的立場都應被認真對待與討論。

制度是需要討論出來的。需要對話,需要辯論,需要在不同的價值之間尋找平衡點。但無論如何,有一個原則必須被放在最核心的位置:保護受害者,以及尊重他們對於正義平復的想法。

這涉及法律上的比例原則,涉及應報理論與預防理論的平衡,涉及人權與社會安全的權衡。這是一段漫長的思辨之路。

我作為社會上的一顆小螺絲釘,我在這邊寫也沒什麼人看的文來談論這麼大的議題,坦白說真的又能如何呢(笑)其實對於我的意義就是,我記錄下我的思考軌跡像是日記一般。

夜深之時,當窗外的城市漸漸安靜下來,只剩下偶爾經過的車聲。

我想起那些再也無法看見這片夜色的人,想起那些在漫漫長夜中等待正義平反的人。

我想到《告白》的電影版結尾。

森口悠子說了一句話:「開玩笑的。」但沒有人笑得出來。

再聽我說一下故事吧。

殺害森口女兒的少年修哉,他原本想在學校引爆那枚炸彈,用死亡證明自己的存在。

森口悠子卻早一步發現,將炸彈悄悄移走——不是為了拯救誰,而是為了讓他明白什麼叫失去控制的恐懼。

她把炸彈移到了他母親的辦公室。

當少年按下引爆,畢業典禮講台沒有預期的炸裂,而是響起森口的電話來電,那頭傳來她平靜的聲音。

「你的母親會沒事的。」她說。

停了一下,又輕輕補上一句——

「開玩笑的。」

鏡頭在那一刻靜止。

爆炸的白光淹沒一切,聲音被抽離,只剩下少年臉上那一瞬的茫然與破碎。

那不是報復的高潮,而是審判的結束。她完成了自己的「教育」,也完成了制度無法完成的懲罰。