我在祖国当“间谍”之六:垃圾不朽

从西宁到格尔木的夜班火车,最晚的一班要早上7点多到达终点。我抵达的那一天,手机上那个十有八九都不太准的天气预报说格尔木要从早上8点多开始下雨。

列车上的乘客大部分都穿着短袖,我却把自己所有能穿的上衣都穿上:里面是一件短袖,中间是一件长袖秋衣,外面是蓝色的外套。出得站来,外面果然阴云密布,冷嗖嗖的。我庆幸自己有那么一点先见之明,但还是对“前途”充满担忧:本来就有点感冒,穿这么点衣服,能上昆仑山吗?

打开折叠自行车,骑到位于火车站对面的长途汽车站,我才知道自己完全是想多了:往南开的长途车全部停运,要想去昆仑山,我只能打车,旁边揽客的出租车司机说,车费要一千多。那就算了吧,我可出不起那么高的车费。

骑车在火车站附近转了一圈,我找了个路边小店吃了点早餐,顺便用店内的插座给电量即将耗尽的手机把电充到40%以上。在高德地图上查了查,从我所在的地点前往昆仑山入口,还有20多公里,出城后大部分是直路,估计是平路或缓上坡,似乎应该在我的骑行能力范围内。如果进不去昆仑山,哪怕能到进山的入口看看也好。

路很好找,顺着火车站前面的马路向西,再往左拐,没多久就骑到了109国道……又见109国道……待在帝都的最后一年半,我就住在109国道附近。

出城的路很宽,但骑着有点费劲,果然是缓上坡……等我骑回来的时候就轻松了。我大声地安慰自己说,然后自嘲地补了一句,自欺欺人是人类区别于其他动物的主要特征之一。

不知道骑了多久,路边的建筑物没有了,取而代之的是一望无际的荒漠,寸草不生。公路已经从宽阔的双向共六条车道变成双向共两条车道,连自行车道都没有,机动车道旁边就是砂石路肩。每次有大货车经过,我都非常小心地往路肩上靠,但又尽量不要骑到多石的路肩上去,就骑在那条窄窄的白线上。

从穿过荒漠的109国道往左(东)望去,能看到一条绿线,应该是被绿色护栏围起来的青藏铁路。铁路另一侧是一座山模模糊糊的身影,笼罩着它的是天气预报说的风雨吗?或者是雾霾?我感觉雾霾的可能性更大。上上次来青海,还是二十多年之前,那时的青海有蓝得不掺一点杂质的纯净的蓝天,有低浮于头顶上空、仿佛一伸手就能揪下来的白云。这次来青海,我已经找不到记忆中那样纯净的蓝天白云,却看到了熟悉的雾霾。

单调的荒漠风景,被路边的一小丛蓝色野花打破,它孤零零地从干涸的排水沟中长出来,不甘寂寞地开出一大团花朵,更远处还散布着另外几丛不认识的植物。我停下来,从背包里掏出微单相机,逐一为它们拍摄照片。让我颇感意外的是,它们中居然包括六七种不同的植物,荒漠中的物种多样性超乎我的想象。

就在我拍这些植物时,一辆驮着大量物资的普通摩托车在我前面不远处停下,从车上下来一位六十岁左右的大哥。大哥说他是都兰人,已经去世的母亲埋葬在昆仑山中,他要去上面的山里拜祭母亲,担心摩托车的油不够,向我打听这里离一个叫“姜孜xx”的地方有多远,还告诉我说“姜”是姜太公的“姜”。我打开手机帮他查了查,只查到一个叫“姜孜熏果”的地方,距离还有七百多公里。后来我才发现自己搞错了,那个姜孜熏果位于祁连山中,大哥要去的是昆仑山。

帮大哥查了距离,我又赶紧关上手机,生怕电池电量耗尽,万一后面碰到什么意外需要用手机,没有电就麻烦了。

拍完那些植物,我从排水沟里爬出来。大哥已经骑着摩托车去到前方很远的地方,变成一个小黑点。远处腾起一股股沙尘,那是什么?

等我骑到那些沙尘近旁,我才发现那里在修路,路过的车辆被迫驶入109国道旁的荒漠中,沙尘阵阵。

一个骑摩托的身影从沙尘中钻了出来,这不就是……刚才问路的大哥吗?我怀疑自己认错了人,大哥却先跟我打了个招呼,说前面在修路,路很难走,劝我往回骑。

如果摩托车都骑不过去,我这辆折叠自行车大概率也是骑不过去的。可是我不甘心啊,离昆仑山入口应该不远了,我怎么肯就此放弃。再往前骑一骑,看看情况再说吧。

我环顾四周,发现风是往左吹的。在那些大货车行驶的临时公路右侧不远处,还有一条车辆更少的临时车道。如果我走那条车道,应该可以少吃点土。

我一路小跑,把自行车推了过去。让我略感惊喜的是,顺着车道上被汽车压实的车辙,我的小折叠车居然可以骑一骑。

就这样艰难地往前骑了一二百米左右,一道绿色围栏出现了,围栏里面有一条巨大的水泥墩子,上面刻着四个大字,我看了一眼,是“精xxx”,似乎是个废弃的军事设施,类似于训练场之类的。我是近视眼,看不清后面的几个字,也没兴趣去看那些破烂玩意儿。

但这个地方引起我的警觉。自从习猪头上台以来,“抓间谍”就在广大“碍国群众”中成为一种热门游戏,据说抓一个可领到50万奖金。在这些其实根本没啥机密可言的“军事禁区”附近逗留,很容易被那些想钱想疯了的“碍国群众”当间谍举报。我之前就因为抱着个怪模怪样的相机拍野花拍昆虫,已经多次被当做间谍或敌特了。还是离这种破地方远一点吧,省得又让某个或某些“碍国群众”空高兴一场。

我背对着“军事基地”,站在路边观察了一会儿。109国道左侧有一条土路通往远处的小山,也许我应该试试能不能沿着那条土路步行走到那座小山去……好歹也算是来了一趟昆仑山。于是我将自行车锁到一根电线杆的拉线棒上,背着包里的相机就出发了。装着换洗衣服的黑色帆布包被我留在了自行车上,里面没啥值钱的东西,想来不会有人偷。

顺着土路往前走了没多远,就来到一条干涸的河道。大概不久前下过雨,河道里虽然没水,河床上的泥沙却是湿的。因为有这点湿润,河道边才有少量耐旱植物生长,包括柽柳、麻黄、沙拐枣,以及之前在路边见过的那种豆科植物。

在这些植物上,我拍到了好几种昆虫,就像我之前观察到的那样,荒漠中的生物多样性,比我想象的丰富得多。

我本来打算顺着右边的分支河道往南走,看看能不能在前面通过桥洞穿过青藏铁路。但是走了一截后,我发现河道上的植物越来越少,而且其上游几乎与青藏铁路平行,根本看不到桥洞。这时天上起了云,云带来了雨。只是小雨而已,但我还是掏出包里的雨衣穿上。然后我翻越沙丘,往刚刚那条主河道走去,没过多久就来到了青藏铁路与河道相交的桥梁下。

小雨来去匆匆,连地都没有润湿,我把背包放在桥墩子的平台上,脱下雨衣胡乱折叠了几下,塞进包装袋,放回背包里。

一辆泥头车沿着河道中的土路,从对面驶来,卷起大量尘土,我赶紧爬上铁路东侧的土坡,避开扬尘。

站在土坡上,可以看到河道上游几百米远的地方有大量植被,一丛丛,像是些灌木。而在河道右侧,顺着泥头车行驶的土路往远处的山望去,可以看到山脚下有一座像是厂房的建筑物。

我毫不犹豫地朝河道上游走去。河里依然是一滴水都没有,一些低洼之处,湿润的泥土上留着大量偶蹄类动物的脚印。我对哺乳动物知之甚少,看不出那些脚印属于家养的羊还是野生的食草动物。

走到那些植物所在的地方,天上的云已经没有了,烈日当空,很快就把我晒得蔫里吧唧,我试图在那些低矮的植物下寻找一点阴凉,根本没用。而且那些植物上并没有多少昆虫,河道上的垃圾倒是不少,什么饮料瓶破盆子烂衣服之类,河道边还有一大堆被人扔掉的塑料布。难以想象,人烟稀少的荒漠,居然会有这么多的垃圾。

我觉得顶着烈日继续往前走也没有什么意义,而且背包里的水所剩无几,这么热的,搞不好还会中暑,只好原路返回了。

终于走到青藏铁路桥下,我爬上一个桥墩,坐下来吹吹凉风,喝掉瓶子里的最后一口水,把瓶子放回背包。这时那辆泥头车又开了过来,我只好再次跑到河岸上。

等到尘埃落定,我才回到桥下,又歇了一会儿,才顺着土路继续往前走。还没有走到刚才的河道分叉之处,对面来了两个玩机车的蒙面小混混,其中一个穿着一身像乌龟壳的东西,大概他自以为很酷,我却觉得很滑稽。大热天的,扮什么百年老乌龟呢。

这些年机车党全国泛滥,我一向对这些制造噪音污染和尾气污染的家伙深恶痛绝。看到这两个二货,我毫不掩饰对他们的厌恶。

一个小混混骑车来到我旁边,问我是干什么的,我没好气地回答:关你屁事。他又问我从哪里来,我说:不告诉你。这时那个“乌龟”看到我脖子上挂着相机,问我能不能把相机里的照片拿给他们看看,当然也被我严词拒绝:不行!

然后俩小混混就开始威胁我,说他们是本地人,附近有个军事基地,怀疑我是间谍,要求我必须把相机里的照片拿给他们看。我一脸鄙夷地回答说:你们本地人知道的本地信息比我多得多,我看你们比我更有资格当间谍呢。再说凭什么把相机给你们看?你们是警察吗?把警官证出示一下呗。(拿不出证件来,谁知道你们是不是蒙面劫匪想抢我相机。我心里想。)

一边说,一边我就不紧不慢地往前走去。

俩小混混在我身后继续威胁我,说他们要报警了,还拿出手机拍我。我一听就哈哈大笑起来,对他们吼道:你们要不怕浪费警力就报警呗,我又不是第一次被人当做间谍。

往前走几步,又回头对他们吼道:祝你们赚到五十万!这是我第五次当“间谍”了(其实是第六次)。哈哈哈哈!

我继续不紧不慢地往前走。走出没多远,那个没穿乌龟壳的小混混骑着摩托往外驶去,我对他吼了一句:报警了吗?

他没有回答。

然后我又哈哈大笑起来,作为一个经验丰富的“间谍”,我难免有些嚣张有些狂妄。

不远处的河道边,一株柽柳正在开花,粉红色的小花居然吸引了几只小昆虫,我走过去拍了几张照片。这时那个泥头车又开了过去,我爬到旁边的沙丘上躲避尘土,抬头一看,那个“乌龟”就在不远处的沙丘上。这下子我明白过来,他们大概是一个留在这里监视我,一个出去找警察吧。我想起《聊斋志异》里那两头狡猾的狼,就采用了跟这俩小混混相似的策略,忍不住又大笑起来。在荒漠里逛了半天,总算碰到点笑料,将来写反共小作文,又有素材了。

在柽柳旁边停留了一会儿,几只小昆虫都飞走了。我也继续往109国道的方向缓缓走去。

来到河道分叉的地方,我想起一开始见过的那种豆科植物,后来再没在两条河道上别的地方看到,就想过去看看能不能最后拍几只昆虫。

可能因为气温太高,虫子们已经销声匿迹。我正犹豫要不要在旁边等一会儿,先前离开的那个机车小混混带着一辆警车出现在不远处的土路上。暗中监视我的那个“乌龟”也骑着摩托车停到警车旁边。

看来两个小混混真的报警了,这下子可有好戏看了。我一下子来了精神,冲着警车挥舞双手跳起来,兴奋地大声吼道:“在这里!我在这里!”那股子高兴劲儿,不知道的还以为我买彩票中了大奖呢。

两个警察朝我走来,一个戴圆边遮阳帽,比较年轻,打扮得有点像美国中西部那些戴牛仔帽的警察;另一个戴作战帽(似乎又叫“战训帽”),脸上有一道不大但明显的伤痕,看起来年纪大一些。“圆边遮阳帽”手里提着根黑色的棍子,老远就对我厉声喝到:把全部东西拿出来,放在地上,接受检查!

我假装害怕地问道:要把衣服也脱下来接受检查吗?

“遮阳帽”说:那倒不用。

我笑了起来。

然后“作战帽”一脸威严地问了我:你是做什么的?

我笑呵呵地回答说:我是拍昆虫的呀,顺便当间谍。我今天掌握了这个地点的很多秘密,全世界恐怕都只有我知道这些秘密呢。可让你们逮着我这个老牌间谍了哈哈哈!

这时候我看到那两个机车小混混准备离开,又对他们大声吼道:你们要是真的热爱自己的家乡,就该把这里的垃圾捡一捡!

本来我还想说:等你们这些烂人死了烂掉,你们留下的垃圾都烂不了。

可是两个小混混已经离开了。

然后“作战帽”命令我拿出相机给他检查。

我把相机递过去,他拿着我那个闪光灯上套着饮料杯的相机左看右看端详了一会儿。怕他不会开机,我好心好意地指导他怎么开。

他很傲娇地拒绝了,说:不用!我会玩相机。然后命令我打开自己的随身小包,把里面的东西掏出来给“遮阳帽”检查。

我拉开小包的拉链,掏出里面的东西,一边还一本不太正经地介绍道:一把可爱的小梳子,一把可爱的小牙刷;一个大钱包,一个小钱包……一个手机,可惜没电了,哦还有身份证呢。你们这儿执法不太规范啊,照理说不是应该先查身份证吗?拿去好好查一查吧,看看我有多少案底。最好你们把我拉到警察局去,仔仔细细搜查一遍。哈哈哈哈!省得我顶着大太阳骑车回格尔木。话说你们没有火车站安检用的那玩意儿吗?往人身上一扫就知道人身上藏着什么东西,多省事。

“作战帽”说他们的装备还不如火车站安检的好。

我一听乐了:不是吧?这么简陋的装备可怎么抓间谍?

说着我就把身份证递给“遮阳帽”,他接过身份证,朝警车走去。看来能够读取身份证信息的机器在车上,难道不是帝都警察用的那种像pos机一样的便携机器吗?也许他们的装备真的很差。

这时我又转身笑嘻嘻地对“作战帽”说:我就跟你们不打自招了吧,我的上线是王立军,王立军的上线是薄熙来,薄熙来的上线是习近平,习近平的上线是普京,普京的上线是川普。你看我就是个拐弯抹角的美国间谍。哈哈哈哈!

我老家虽然在重庆偏远地区,但好歹还算在重庆辖区范围内的,说王立军是我的上线,大概也许可能是没毛病的吧。

说话间,“遮阳帽”拿着我的身份证回来了,继续一脸严肃地问我:你是从哪里来的?

我掰着指头向他一一列举我来自哪里去过啥地方,然后叹了口气,说:这些从我的身份证上都能查到啊,现在不都是实名制购票嘛。(老百姓还有什么隐私不在你们监视之下呢。我心里想。)

我还在继续喋喋不休、嘻嘻哈哈地“招供”,“作战帽”对“遮阳帽”使了个眼色,然后“遮阳帽”用手摸了摸衣服上的执法记录仪,大概是把它给关了吧。我这“间谍”当得老不正经,他们都不好意思记录?

话说他们就这么不重视我的“不打自招”吗?

”作战帽”大概被我吵得不耐烦了,很严肃地对我说:你不要这样说话阴阳怪气的,附近有军事基地,我们也是例行公事。作为公民,你有义务接受我们的检查。

我一听这话就来气了:哦,要我接受你们检查的时候记得我是“公民”,当我的合法权益被人侵犯,当我作为合法公民被人诬陷的时候,你们咋不记得我是“公民”了呢?

然后我还给他做了做普法教育:我们国家是成文法国家,有军事基地就该大大方方地把“禁止拍照”的牌子挂出来,守法公民自然不会去拍照。人家李克强总理都讲了,对公民来说,法无禁止即可为。如果没挂“禁止拍照”的牌子,老百姓拍照就是合法的。而且,这么大热天的,就凭我这两条小短腿,我能走多远?能刺探你们多少“机密”?倒是那两个玩机车的小子,他们能去的地方可要远得多,他们比我更有资格当间谍呢。

我继续滔滔不绝地对他输出着,越说越觉得自己义正辞严。“作战帽”皱着眉头对我说:你就少说两句吧,得饶人处且饶人。

我一听更火了:被人诬陷的是我,怎么要我“得饶人处且饶人”了?是我随随便便诬陷别人吗?是我看人不顺眼就随随便便报假警浪费警力吗?那两个家伙诬陷我是间谍,说不定就是因为他们自己在附近搞什么非法活动,恶人先告状。就像我以前在河北被人怀疑是间谍,就是因为他们在附近非法开矿,做贼心虚,担心我拍的照片发到网上,被人发现他们的非法行为。

“作战帽”说:那你应该举报非法开矿嘛。

我回答说:有警察给非法开矿的人当保护伞,怎么举报?

我用一脸不屑地看了他一眼,心想你们警察内部是什么情况自己还不清楚吗?别人给钱就给人当看家狗,知法犯法的事情对你们来说不过是家常便饭。

“作战帽”看我怒气冲冲,干脆不说话了,继续翻看我相机上的照片,让“遮阳帽”查看我另一台相机上的照片。

“遮阳帽”拿起我的那台长焦小数码,看着那些按钮,不知道该按哪个才好,就把相机递给“作战帽”。

“作战帽”已经看完了我微单上的照片,接过小数码,拿在手上看了看,问我:你这个怎么开机?

我帮他打开了相机,同时不忘酸他一句:你不是会玩相机吗?这上面还存着我去年拍的照片呢,读卡器坏了,没法倒出来。你就慢慢滴看吧。

那台相机有点老了,按钮设计不太合理,有时我自己在慌乱中也会把那些按钮搞混。

其实相机里的照片不多,没过多久“作战帽”就看完了,他又扭头命令“遮阳帽”搜搜我还有没有其他的卡。

我嗤之以鼻地冷笑一声,心想我得亏没把家里的一堆卡带上,这些年我拍的照片光是JPG格式就已经超过1T了,有时候自己找照片都找得心烦。要把它们全部看完,非得把你这个傻帽累死不可。

“遮阳帽”大概已经看出从我这里搜不出什么干货,他们俩想赚50万的白日美丽梦怕是要泡汤,站在那里没动。“作战帽”只好自己从地上拿起我那个饱浸过汗水与污渍的背包,从里面摸出两块相机的备用电池,打开电池盒,仔细看了看,也许以为我会把备用储存卡放里面。然后他又掏出一件雨衣,如获至宝,隔着外面的包装,反反复复仔仔细细地摸来摸去捏来捏去。

我一脸耻笑地揶揄他说:旁边小袋子里还装着一双臭袜子呢,你也给好好摸一摸呗,可别漏掉了什么。(说不定我的间谍工具就藏在臭袜子里呢。)

“遮阳帽”带着几分狡黠说:那不用。

于是我希望他通过摸我臭袜子从上面感染脚癣的邪恶企图就这么落空了。

折腾半天,两个傻帽警察没有从我这里找到我当间谍的证据,只好回去了。

我对他们说,来都来了,就把我顺道捎回格尔木呗,省得我自己骑车回去。

“作战帽”说:你有自行车就自己骑回去吧,警车里放不下。

我说:就是一辆折叠车,怎么放不下?搜我东西的叫我这个公民好好配合,公民有困难的时候向你们求助,你们就这个样子?不合适吧?

两个警察不吭声,继续朝警车走去。

然后我在他们身后兴奋地又跳又叫:耶!五次了!我当了五次间谍了!

“作战帽”听我这么一吼,有些恼羞成怒地回头对我说:我警告你,不许在109国道沿线拍照。

看来我刚才的普法教育白做了,这警察还真觉得法律活在他的嘴上,他说啥就是法律呢。我一脸挑衅地对他说:你跟我一个人说没用啊,每天那么多车辆在109国道上来来去去,不知道有多少人拍照片呢。有本事你们就在109国道沿线到处竖起“禁止拍照”的警示牌呀,你们敢吗?敢吗?

“作战帽”不回答。

我又说:我还怀疑刚才玩机车的两个家伙是间谍呢,给你报个警,你们也去查一查呗。

俩警察还是不回答,钻进警车,启动车子。望着缓缓远去的警车,我又笑嘻嘻地吼道:喂,你们这样子选择性执法可不对。说不定他们真是间谍,你们错过了50万的发财机会,多可惜!

警车在一片尘土中扬长而去。

然后我想起来自行车上那个装着换洗衣服的黑包。警察知道我有自行车,居然忘记搜我的自行车了。

看来这俩货的执法水平真不行。

骑车回格尔木的途中,我一看到路边有牌子就拍照,拍了很多很多,但没有一张牌子上写着“禁止拍照”的警示语,路过的车辆也没有任何人阻止我拍照。

其中一张牌子最搞笑,上面居然印着“绿水青山就是金山银山”这几个熟悉的大字。我环顾四周寸草不生的荒漠,感觉无比讽刺。话说他们怎么在这戈壁荒漠里搞“绿水青山”呢?通过丢弃那些花花绿绿的塑料垃圾?愿这条标语的发明者习猪头跟那些垃圾一样“永垂不朽”。

拍着拍着,我忽然悲从心生:明明自己什么违法的事情都没做,就因为拍拍昆虫野花,为什么就要被执法部门这样野蛮对待?而且这样的事情不是发生一次两次,而是有六次!没错,有六次:2019年四川一次;2023年3月陕西一次;2023年6月在河北涿鹿县的非法石矿区,我两次因为拍虫子拍鸟儿,被警察以“国家安全”的名义截住,受到威胁和搜查,只因他们害怕我拍到非法石矿断了他们的财路;然后上个月在甘肃还有一次。相比之下,甘肃那次算是比较“文明”了,人家只是跟我演了一场“丢手机、找手机”的滑稽戏试探我,虽然诬陷我偷华为手机这件事对我侮辱性极大——我怎么可能看上“谣遥领先”的华为这种垃圾品牌。

这么多往事涌上心头,我觉得自己好委屈,趴在自行车上就嚎啕大哭起来,哭了一阵又抬起头,对着头顶上的雾霾天怒吼道:凭什么?为什么?这世上还有公道吗?

雾霾像海绵一样吸走了我的怒吼。

把心里的委屈发泄出来,我擦干眼泪,踏上自行车继续往回骑。

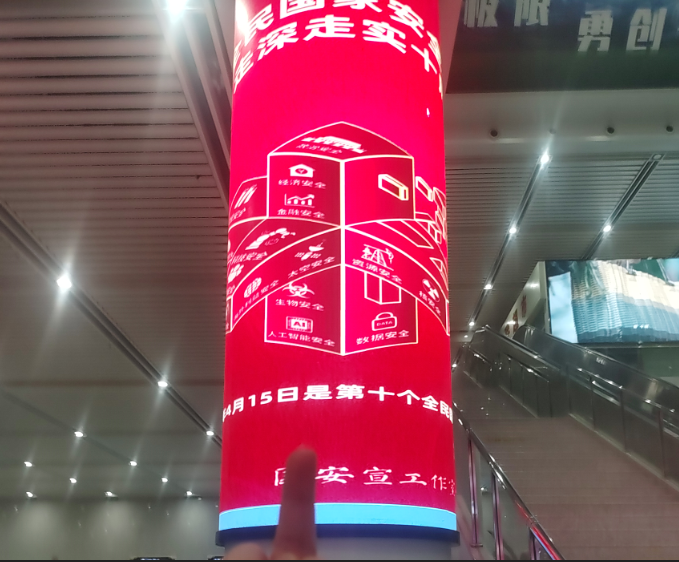

回程的骑行果然轻松,我在黄昏时分抵达格尔木市区。进入格尔木火车站等车时,看到候车室的柱子上循环播放“国家安全”宣传广告,我还余怒未消,对它竖起了中指。

其实这个破国家哪有那么多“国家机密”呢?小老百姓拍几张照片就能泄密?拉倒吧,CIA都比国安局知道哪些人能接触到国家机密、最适合当间谍,他们招募间谍的广告都是针对共匪内部人士做的,人家才瞧不上我这样无权无势也无法接触什么狗屁“国家机密”的小老百姓呢。

习猪头这几年拿什么“国家安全”大做文章、在全国上上下下到处玩这种无聊的抓间谍游戏,不过是因为他想利用那50万让“碍国群众”可望而不可即的奖金,让小老百姓们互相猜忌互相举报人人自危,在民间刻意制造“老大哥在盯着你”的恐怖气氛。同时还能让河北那些为非法石矿充当保护伞的警察之流以“国安”为借口,任意恐吓威胁民众,为他们知法犯法的恶行打掩护。

当怀揣发财梦的“碍国群众”和各级各部门的小官僚们为了50万看不到也摸不着的奖金而疯狂时,有几个人会想到习猪头这个盗窃国家权力的窃国大盗、向数百年来侵略中国大片领土的俄国鬼子大肆出卖国家利益的卖国贼,其实才是真正的头号间谍呢?

在我经历的所有“抓间谍”闹剧中,我的外地人身份都是我遭到怀疑、被人举报的主要原因之一。说白了,这些滑稽可笑荒唐无比的抓间谍游戏,不过就是现代版的“叫魂”闹剧罢了。

写完这篇文章后,我看了一部有关苏联“间谍”的电影Child 44(电影最后那个光明的尾巴有点低幼),顿时理解了习猪头大搞“抓间谍”运动的要义。显然,他这些年认贼作父、给前克格勃普京当儿皇帝没有白当,从普京那里,他一定学到了维持独裁统治的要诀,那就是:让民众生活在恐惧之中。

在这个国家以及类似的国家,民众是不可能享受“免于恐惧的自由”的。因为,作为窃国大盗的习猪头知道自己的统治并不合法,他的权力是窃取而来的,所谓的“窃钩者诛,窃钩者诸侯(或国家主席),在兲朝也算是”自古以来“就如此的“传统”了。虽然他一上台雇佣大量五毛为他歌功颂德,可老百姓并不全都是糊涂蛋,反对和嘲讽习猪头的声音从未消除,他一天到晚都担心自己失去权力就失去一切,生活在恐惧中。通过他那些为50万赏金而疯狂的马仔,这种恐惧正像病毒一样在全国蔓延。