幽微與矛盾濃到化不開的《屈辱》

週末下午天溽熱,圖書館是不必在家開冷氣的避暑好去處。一上文學書區,第一排映入眼簾的就是柯慈,猛然想起之前被朋友推過,於是直接取了他推薦的《屈辱》窩讀。

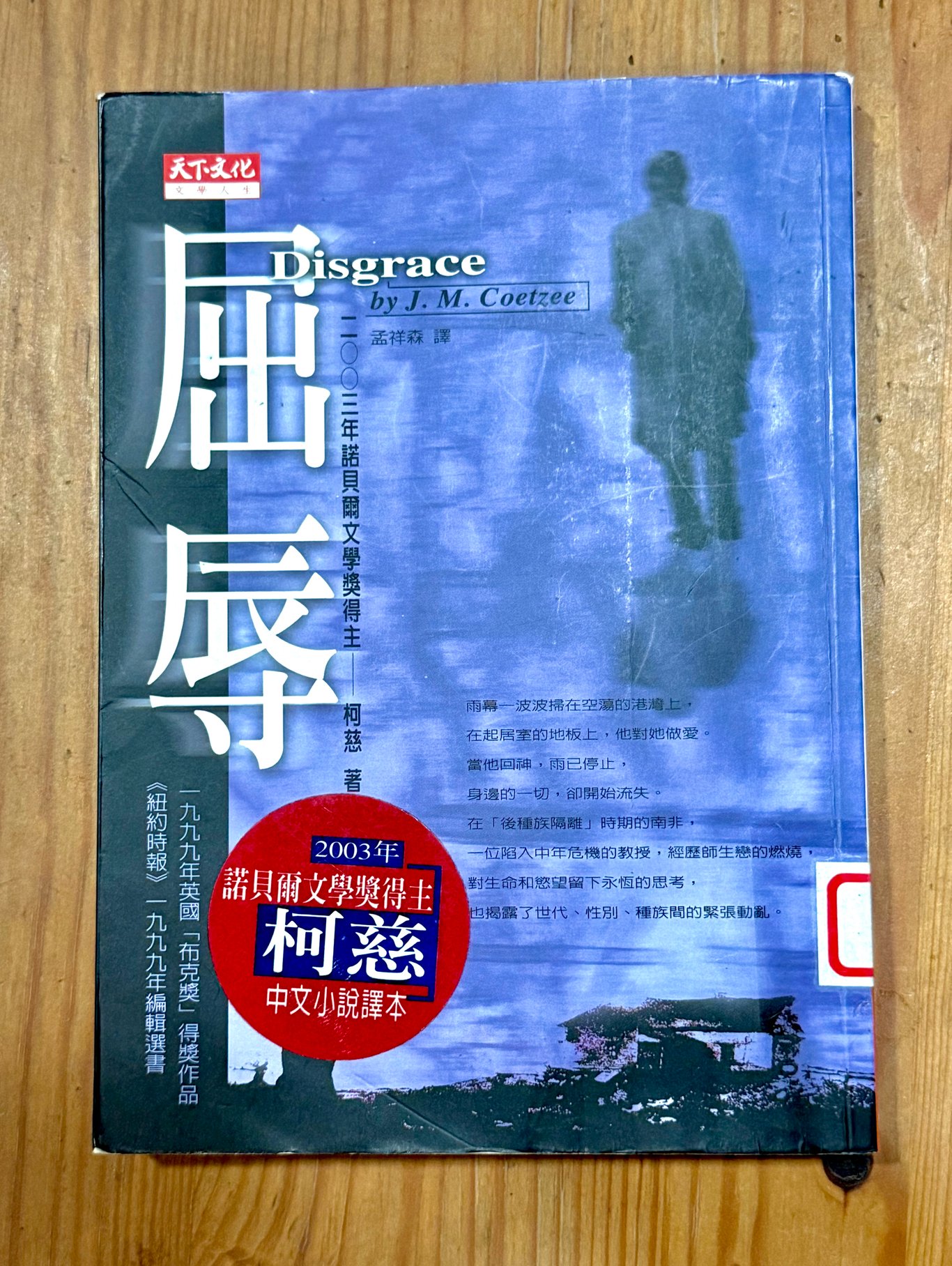

讀之前對他全然不熟,便稍微爬了一下柯慈背景,1940 年南非出生長大的白人,2003 年諾貝爾文學獎得主。

《屈辱》故事分成兩段,第一段是一名已過半百歲數的大學文學教授與女學生的不倫戀引發的醜聞風波,第二段是他被解聘後去鄉下依靠女兒卻遭逢暴力犯罪事件的打擊。兩段中都包含許多蒙羞情事,不過故事表面下的幽微心境與矛盾情結卻更引人玩味。

第一段的師生不倫戀重點在於教授的坦然。離婚且孩子已成年離家的男人,風流固然有理,卻將所剩無多的風華投射到女學生身上,事件鬧大後校方希望他表示悔意卻被拒絕,他僅承認犯了屬於「人間的罪」而不願意懺悔,因為懺悔屬於「另一個世界」,屬於另一個對話宇宙,不屬於人間和法律。他的原點是慾望權,反對那種博取同情的戲碼:

私生活變成了公共事務。好色與多情很受注目。他們要好看:捶胸,頓足,悔過,最好是痛哭流涕。事實上,容我說,是電視秀。

就像卡繆《異鄉人》中的莫梭不願意因為他人道德觀而違背主宰自己人生的態度,教授也選擇無愧意志而寧願被開除。這裡有著將上一代存在主義的薪火傳承至新世紀的味道(此書出版於 1999 年)。

第二段背景丕變,從城市躍入鄉間,寫教授丟了工作後去依附在農場自力更生的女兒。乍看之下兩段故事彼此無涉,其實柯慈仍然在論證自主意志之正當性。只不過牽涉到了種族差異,比前一段的性別主題更加複雜。

南非在九〇年代才真正開始保障黑人民權,1991 年廢除種族隔離、1993 年成立新憲法、1994 年曼德拉當選總統。此後黑人地位驟升,白人難免遭受暴力尋釁,尤其強姦婦女事件頻傳。值此後種族隔離時期,柯慈無畏地將黑人男性強姦白人女性寫入書中,光想都覺得這種劇情肯定會惹議。教授極力調查兇手卻遭女兒冷處理,讀者跟著教授同感不解。教授以為女兒聖母病上身,想犧牲自己來替白人贖罪,卻痛斥歷史罪業豈能一人獨擔。但女兒直到最後才娓娓道出她的想法,原來與救贖無關,而是為了生存,無論肉體上或心靈上,那是她唯一能活下去的辦法:庇護於黑人地主。

讀完後方能領略,柯慈寫《屈辱》的核心是生存,不是懺悔或救贖;即使要背負恥辱過一輩子,只要能自主地活著,生命仍然值得。兩段不同主題隱含相同思想,出手輕盈然底蘊深厚,故事淺顯但當中那種非過來者難以體會的幽微矛盾心境,確實足以讓柯慈成為名家,更因此書獲頒 2003 年的諾貝爾文學獎。委員會提獻的理由是柯慈「精準地刻畫了眾多假面具下的人性本質」,誠如斯也。

緊接著我讀了他的另一本書《少年時》,下次再說。