颱風,金門,想像的孤島邊陲

(一) 航班

週六快閃金門一天,我心中演練了一遍孤島人的心境。

週五剛從瑞士日內瓦回到台灣,因為時差只睡了 90 分鐘,週六清晨五點多便啟程從台北飛往金門,支援一場教育部補助,由在地年輕人士舉辦的審議工作坊。

第一次造訪金門,本來想說週日多留一天,好好走一圈金門,沒想到最後待了不到 24 小時,在深夜回到台北。

我終於從身心感受到「舟車勞頓」的意思,也才知道原來金門與台灣之間,沒有「舟車」往來,只有飛機,反而是廈門與金門之間有舟。這次也因為只有飛機,差點回不來。

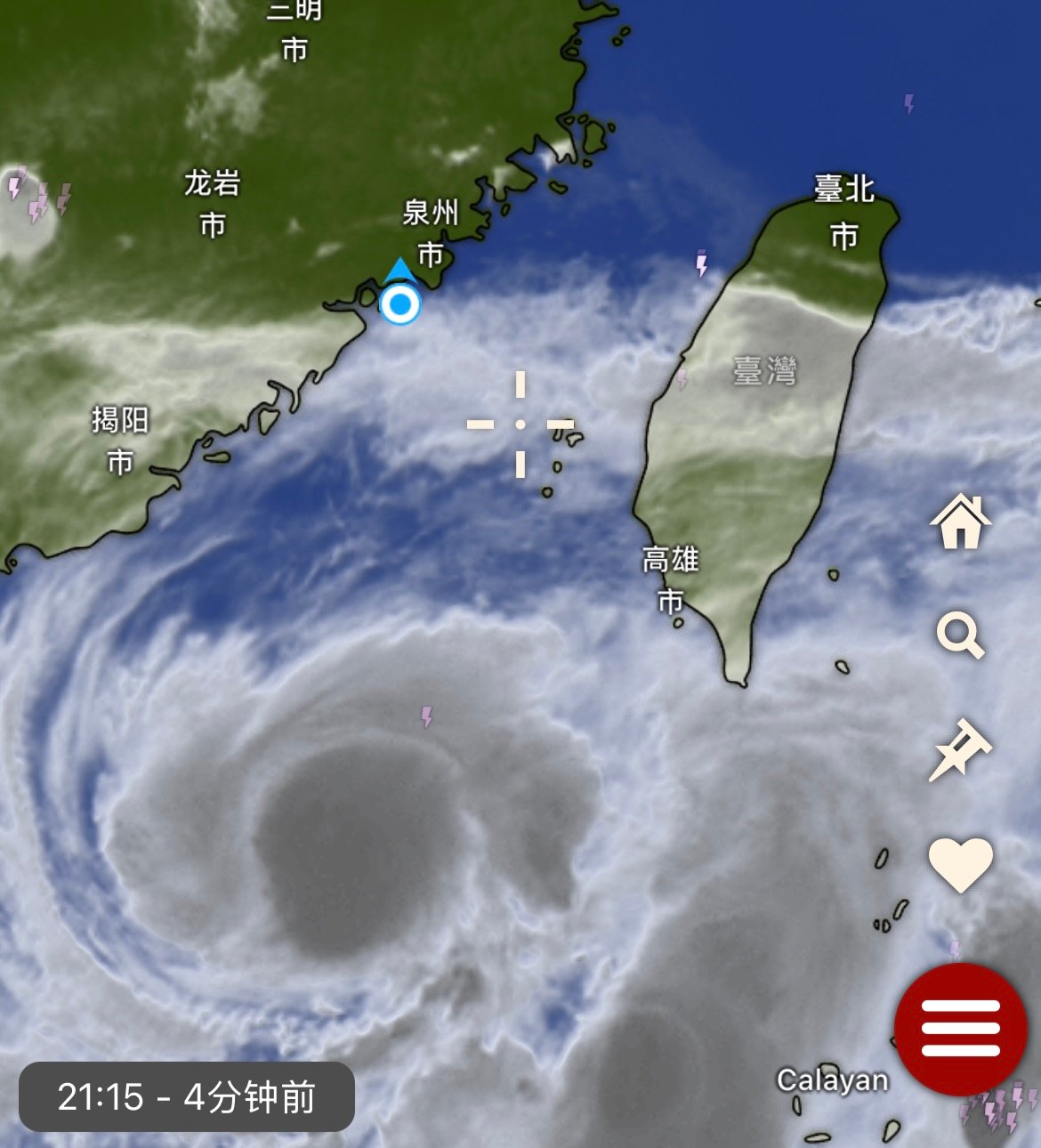

因為丹娜絲颱風,航空公司在週六中午宣布週日所有航班取消。打開訂票網頁,下一班可以回到台北的機票是下週四,這表示我滯留在金門的時間,從兩天變成六天,除非排到候補機位。

因為前面幾週待在海外,待辦事項滿出來,我從來沒有這麼迫切想要回到 mainland 台灣過。

靠著審議工作坊的在地朋友幫忙,我第一次知道什麼是候補機位,在他們熟練的操作下,我順利排到隊,390 號,前面還有 389 人等著回台灣,而每一個班機差不多只有 5 人左右可以排到位。金門到台北的班機一天約莫只有十來班而已。

其中挺魔幻的場景是,在審議對話的過程中,清大社會所沈秀華老師在台上分享金門人的金門認同與台灣認同,最後倡議台灣與金門之間要有固定航班,以交通的穩定性提升島嶼之間的實質連結,進而提升情感鏈結。

而我同一時間在查詢著金門與中國廈門之間的固定航班,原來金門到台灣沒有固定的船,反而廈門有。我沒啥法子,只能盡量搜尋各種回到mainland台灣的方案,小三通經廈門回台灣竟然比較快。

台灣本島人從金門搭華信航空或立榮航空回到台北,時間約莫一小時,費用大約 2,500 元,但是航班被取消了。搭船從金門到廈門費用大約 800 元,航程大約半小時,重點是週五當日的航班還是正常運行。(後來公告週日也取消了)

而廈門飛台北要 12,000 元,但廈門經香港機場轉台北桃園機場竟然只要 5,000 元,這樣最快在週一早上就可以回到台北。而且背包裡剛好有護照,沒有台胞證還是可以在廈門辦理落地簽。這是最快最可行的方案了。

老實說我不知道自己是不是適合肉身造訪 mainland 中國的人。這幾年居安思危,背包裡一定有護照與美金現鈔(最近還有歐元、日圓、韓圜,只差沒有加密貨幣冷錢包),但還沒想過要放台胞證。與一些朋友討論過後,決定放棄這條撤退路線。

審議活動結束後,決定到金門機場碰碰運氣,看看候補的情形,果然是擠滿了人,可能都是週日班機受影響的旅客。我把從金門飛往台北、台中、台南、嘉義、高雄的班次全都登記候補了,但機會顯然渺茫,回台灣的班次剩下 4 班,最多也就補個 20 人左右,我是 390 號。

大約等到了晚上近七點左右,機場廣播通知華信航空(華航子公司)將加開臨時班次,在原訂最後一班 20:30 的飛機後,於 21:00 加開飛機。並即將於 19:30 於現場叫號補位。

雖然我是 390 號,但前面許多人不在現場,因此幸運候補到位買到機票,同行者中也有兩位朋友順利補到位,實在是謝天謝地。飛機是一台螺旋槳小飛機,於 22:00 起飛,深夜 23:00 飛抵松山機場。

一路上飛機並無顛頗,同行的朋友剛好帶了一本自製的飛航記錄本,請機組人員與機長留言簽名,回來時上頭有手繪可達鴨、一些可愛的貼紙與華信航空的圖片,以及一段話「感謝您選擇華信航空,祝您有個安全及快樂の颱風夜XD by可達鴨空少」。

看著氣象圖,金門飛往台北的路徑剛好是颱風雲的邊界,幸好台北還沒有發佈陸上警報,落地時台北無風無雨,我對華航的好感大幅提升,回到家直接睡了 12 小時。

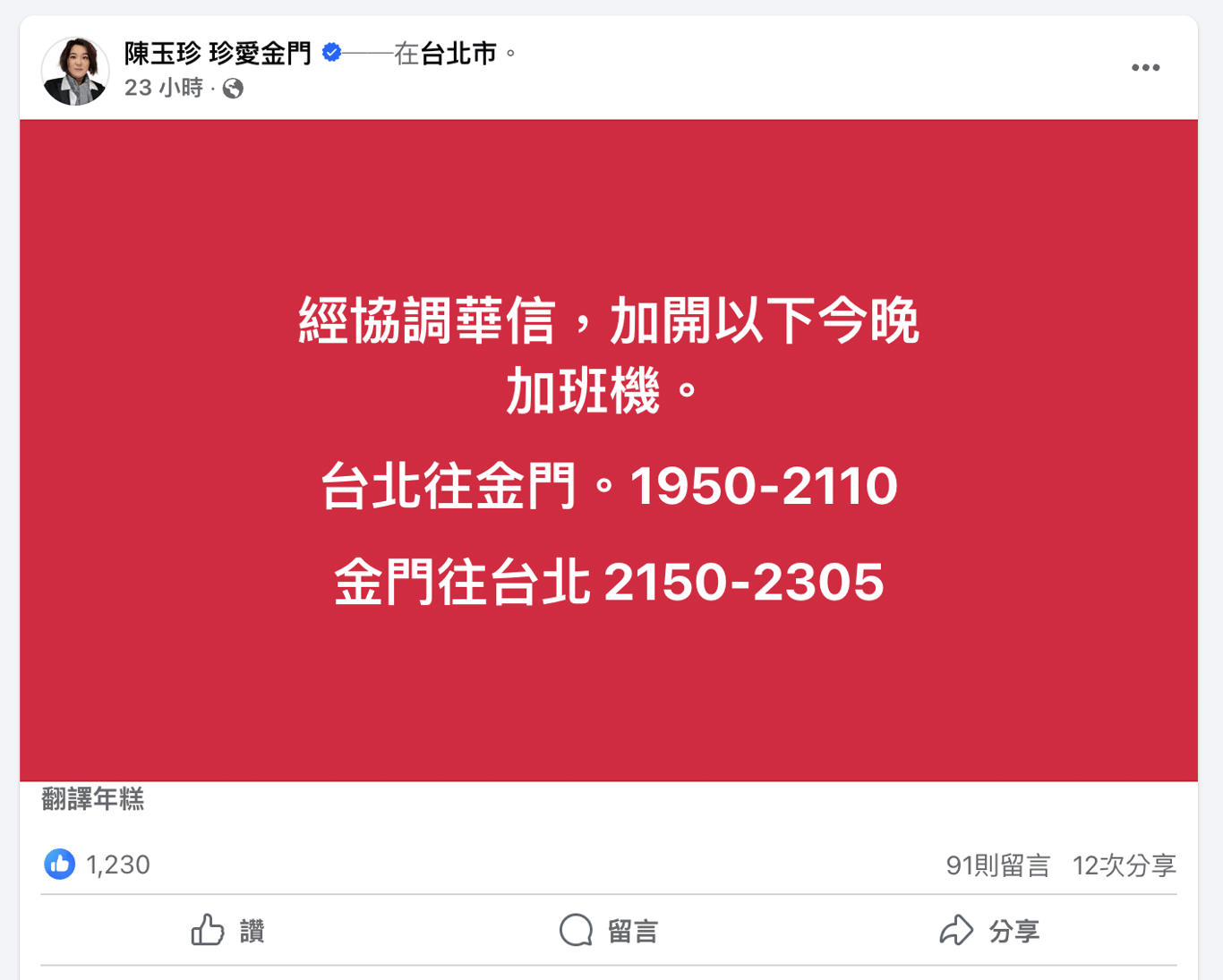

這段過程中有個蠻有意思的觀察是——陳玉珍。從航班被取消那刻開始,活動現場就有人說可以聯繫陳玉珍立委,據他們的說法,他是喬機位能手。

而且可能是我搜尋能力問題,在加開班次的資訊上,除了現場機場廣播外,可以看到的資訊只有陳玉珍的粉絲專頁「陳玉珍 珍愛金門」有。照粉專的說法,華信的加班機是他經協調出來的。如果真是這樣,他不只喬得出機位,還喬得出班機。

這跟以前我在醫院看到上級喬床的經驗一樣。此類地方服務當然與專業問政無關,但大概就是一種「路平燈亮水溝通」的絕對展現。回台後回顧資訊,陳玉珍的粉專在航班取消後就開始發文,變成了某種資訊轉運站的角色,還寫了篇「協調加班機中 機會渺茫」的文,最後是加班機資訊,這篇文有約 1,200 個讚,同一時間機場官方粉專「金門航空站 Kinmen Airport」的加班機文只有約 60 個讚。

有此類為地方服務,實則權力展現的機會,台灣無論黨派立委都會努力爭取,完成後大概也不會讓你忽視。且我人在金門已經是很具有「進步意識」的討論場合,不免俗的還是會出現幫忙喬機位的討論,不可不謂立委影響力深植人心。

此次作為受益者的我,實在覺得很微妙複雜,沒什麼一錘定音的好結論。(只好推薦書籍《台灣地方政治讀本》)

(二) 金門話

最後簡短一點工作坊本身,昨天的審議活動是以 AI 審議為題,實則討論金門話與金門認同,活動由「我是金門人」團隊籌辦,金門高中連續三屆的學生會長都在裡面,還有金門大學的同學。

科技或數位政策審議的題目很難,因為門檻太高,未來太遠,利益沒有馬上衝突,參與者僅能憑想像力。但當初作為評審時就認為以「金門話」為提案內容非常重要,真開心後來有通過並且執行。

原因是談 AI 太早,不如好好討論語料庫,閩南語(台灣台語)已經夠少了,金門話與台灣人講的閩南語又有些微不同。根據現場金門人表示,他體感上覺得有四成單字不太一樣,尤其是被日語影響的常用字,只盛行在 mainland 台灣。

畢竟金門只有在二戰的八年間間,名義上由汪精衛政權統治(以前會說汪偽政權),實質上由自軍控制,日語影響不若台灣大。而 2022 年文化部建議將「閩南語」改成「台灣台語」後,金門閩南話應該怎麼稱呼就成為了一個問題。(台灣台語金門話?)

此外也有參與者表示,閩南語認證考試時,評審會優先採認台灣習慣用語,使用金門話考閩南語會吃虧。且金門話同時面臨使用人數下降的問題,金門縣政府有出版金門話教材,學校也有老師試圖保留這門活語言,但是數位資料量當然是遠遠不足。

AI 時代來臨,若未來有閩南話服務,金門話大概會如同今天繁中使用者常常看到簡中用語一樣無奈。而且事實上,Meta 的台灣工程師早就做出閩南語與英文的即時翻譯服務了(雖然表面上是寫福建話 Hokkian)。

如何看待語言,背後牽涉了認同問題,我覺得籌辦團隊邀請沈秀華老師與董森堡議員來分享實在是一絕。不討論認同與在地意見,談論遠在天邊的科技才是枉然。這可能比在小金門夜裡,眺望對岸廈門五光十色的都會天際線還來的不切實際。

但還有更令我印象深刻的事——烏坵話。

這場以「金門話」為主題的審議工作坊中,有烏坵居民參與,是一名中年大哥,藍領工作,因為有興趣來參與活動。這名參與者的家人使用「烏坵話」,實質上根本不是閩南語,反而是興化語系莆田話的分支。

他說烏坵話幾乎沒有人在講了,平常都用國語(他的原話是國語,而非中文、普通話,看國語運動推行的...多麼成功),只有他的長輩之間日常閒聊會用而已。這大概是台灣的普遍問題,我家只有兩代以上的長輩彼此用閩南話,我女友家裡只有長輩會用寒溪語。

在我的印象中,mainland 中國的莆田人是非常團結的,在商業狼性上也非常成功,莆田話大概就是一種自己人的展現。但這名來自烏坵的參與者完全沒有這段記憶,當然也就沒有認同了。烏坵是在國共內戰中才被金門代管設鄉,一路至今。

此外他也補充,烏坵人的權益實際上金門的政治人物是不太會照顧的,他說曾經有政治人物跟他們擺明的說,烏坵也就幾十票,我幫你們能得到什麼呢?事實上烏坵到金門沒有航班,烏坵如果要到金門,要坐船到台中港,再轉機到金門,根本就是離島中的離島。

烏坵之於金門,就如同金門之於台灣,在前線的前線中,因為地緣政治而被任意劃屬,幾十年來衍生的軟文化有待討論。這是我在審議工作坊裡的最大收穫。

當然根據現實因素,不會有烏坵話的保存運動、教材,更別說 AI 語料庫了。烏坵話想必會在可見的未來內於台灣(中華民國)歷史中消失。

因此這 24 小時內,我因為 AI 而來,卻因為颱風、交通、語言、政治權力更認識金門。雖然我實質上只有在金門機場與金門高中兩點一線,但總覺得認識了意料之外又深入很多的金門。

哪天沒颱風了還要再造訪一次,真的要走觀光行程啦,這麼極限的旅程一次就好了。

所有人平安卡重要。

延伸閱讀:中國威脅下的邊界政治:金門與台灣關係的變動挑戰(報導者,沈秀華)