学术期刊拒稿的政治理由

这是我第二次投期刊文章被拒,距离第一次被拒已经十年了,而被拒的理由可能是一样的,所以在这里纪念一下。

投出去的这篇文章是我博士论文引论的之后的第一章。我的论文关注的是全球环境制度和大国博弈的关系。所以就选了一个相对比较偏门但确实是我持续观察了十多年的一个国际制度里面的一个具体且重大的政策讨论。

我的论文的结构是这样的:第一章讨论到底是什么问题。我通过梳理谈判会议的记录,识别出在2016年以后谈判已经脱离了务实讨价还价的轨道,而陷入了原则性的争论。基于制度理论,用这一制度中原有的利益和价值分歧已经 无法解释这种变化,我用了一些证据推测说谈判脱离轨道的原因可能是来自于外部的全球大国博弈的压力。

第二章我通过分析参加这个国际谈判相关事务的在强国的国内政治,来解释在大国竞争重新占据国际舞台的时候,在这个特定国际制度的框架下,强国很难响应或者配合其眼中西方主导的环境倡议。

最后一章讨论的是,如果没有办法通过协商一致做出决策,有没有什么别的渠道可以开展行动把现有的政治意愿转化为实质的保护。

投给行业内知名英文期刊的这篇文章,作为第一章,是依据现有证据做一个大胆的猜想,但是投期刊文章又是要有一些结论的。所以那一章我的结论就是有可能强国和鹅国的不合作行为是由大国竞争的外部压力导致的。

结果那个期刊请邀请了两位评议人,其中一位觉得如果我篇稿子好好改改可以对现有的文献做出比较大的贡献,然后提了一些可以操作的修改建议。另一个就比较搞笑了,他先是简述了这个文章的内容然后就说:

“遗憾的是,我无法理解作者关于某些国家对这一政策提案所持不同立场与全球地缘政治竞争之间关联的论点,也不认为作者的论证具有说服力。相反,我未发现任何有力证据支持作者的观点。作者的观点显得主观且带有推测性。此外,我无法认同在学术论文中点名批评某些国家进行政治攻击的做法。这篇稿件更像是对某些国家不满的政治宣泄。我难以建议将此类稿件发表于学术期刊。“

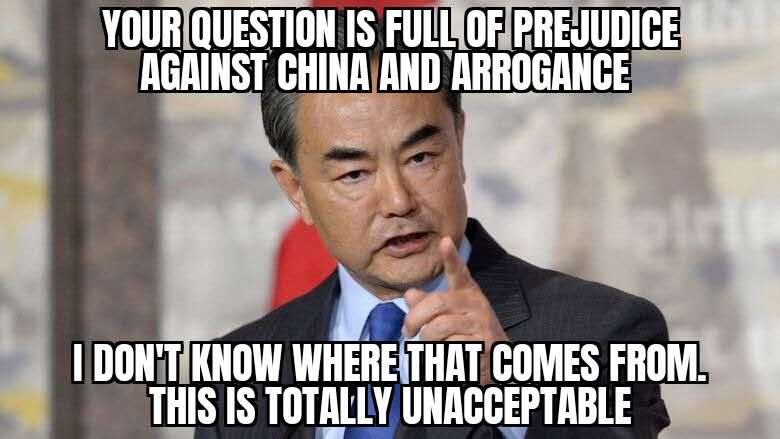

怎么样?是不是好像听到了那一句我你的发问充满了傲慢和不知道哪里来的偏见?

虽然不是100%确定,但根据我在这个行业里面这些年的经验我大概能猜出这个人是谁。期刊是不会给我回应评议人的机会的,但是而我可以在这里回应啊。

第一我在文章里也承认了建立因果联系是很难的,要解决这个归因的问题几乎是不可能的。所以我这里所有拿出的证据只能说是说明谈判中的表现跟外部压力可能有联系。可能有联系而已。不过他没有否认我的证据, 说明我的证据还是站在住脚的。

第二说我文章写的主观而且充满猜测。我本来就是针对一个合理的猜测来提出更多的证据,尽管不能完成归因但我的这个过程是完整的。我的论点是,原有的猜测可以被证明有缺陷,所以我来做一个新的猜测。我怎么觉得他的评论才充满了主观和从猜测呢。

第三说我这个文章是政治攻击,说学术文章里面不能指名道姓批评国家。真的是这样吗?这个对学术文章的理解是不是把自己是哪儿的暴露出来了?我觉得最有意思的是他反应这么激烈,恰巧说明我的文章可能说到点上了。

我在文章里面的几个关键证据包括:

第一,在所有人都在的全会上,2016年以后强国和鹅国没有上对任何具体政策提案提出任何具体的修改建议,一边倒的几乎都是原则性的质疑和挑战。

第二,在强国和鹅国的对这一政策的发言和提交的文件主要针对这一政策的决策程序和框架而不是政策本身。提出的建议可不可操作先不说。

第三,这种趋势在2016年之后愈演愈烈,而其他质疑或反对过这一类政策的国家在2016年之后就不再质疑,而是通过提建议的方式参与到讨论中。

国际法中所有国家都是伟大光荣正确的,每个国家有权根据自己的文化,价值观和国家利益来决定自己在国际政治中所采取的立场。(这就是为什么强国总是强调国际秩序是以国际法,而不是规则为基础的)国际制度假设,所有国家好意思说得出口的国家利益是合理的,都值得别的国家认真考虑并给予合理顾及。

国际环境制度运行的基本条件是就事论事的讨价还价。哪怕有议题之外的利益,只要能把国家利益融入到具体方案的讨价还价中,一般总能找到一个继续前行的妥协方案,哪怕是最后没有达成一一致,某一方放弃自己的提案立场,那也是为move on开辟了通道。

就事论事的讨价还价就是所谓基于善意的谈判。里约宣言里,可持续发展原则中的国际合作在国际政策领域指的就是基于善意的、就事论事的谈判。而原则性的辩论很难落实到具体的妥协上。特别是原则性的理由的说服力很差,结果就容易陷入僵持。因此,拒绝就事论事谈判,通过原则性程序性的理由反对可以被视为是阻挠。我的文章就是根据这个标准来评判强国和鹅国的行为的。我首先用2009年到2023年谈判中不同国家的发言来识别强国和鹅国的不合作行为及其趋势,然后再谈判的具体讨论中更多证据说明强国和鹅国没有兴趣进行任何具体内容上的谈判。这些行为出现在大国竞争重新激烈化之后,也映射在部分国际制度的讨论谈判中。所以我认为这是一个值得继续研究的猜测。我承认可能在文中上写的有点对这个猜测太言之凿凿了,这个确实是需要改的,第二位评议人也提了这个建议。

我在想这个文章如果强国人反应那么区别要不就不投了吧,免得发出来把自己订在历史的耻辱柱上。但是另外一位合作者,也就是我的导师转手就把这篇文章投了另一个期刊,那就下一轮修改的时候好好调整一下。

我相信自己的论文还是有一点原创性和对学术的贡献,因为我有一个比较特别的视角。写大国竞争对环境制度影响的文章本来就少,但在其中写到对全球公域的治理的文章更少。而且不少写大国竞争的文章就任务竞争就是黑吃黑, 忽视了极权体制跟民主体质之间的区别。我的第二章就是说在极权体制下如果是顶层对这个议题框架定了调但是没有具体方案上的指导,在执行机构层面很难对外做出妥协。因为极权体制限制官僚的主观能动性,结果就导致阿伦特写的“平庸的恶”。但是2010年代以来的大国竞争是一个新事物,现在确实远没有到下结论的时候,而是需要抓紧这个特别的时期来收集数据,通过不断的交流和讨论来加深对这一新生且快速变化的事物理解。