灰穹之下,向光而生

第一章:灰烬之年

天穹长久地笼罩着铅灰色的云。十五年前,海平面上升、植被大规模枯死、大气中弥漫着粉尘与酸雾——那是被称作"灰烬之年"的末日开端。

墙上的旧报纸标题依稀可见:"全球气候临界点已至"、"最后的红线被跨越"。天哲记得那些警告如何被淹没在政治与经济的争吵中,直到争吵本身也被灰烬掩埋。

实验室的储藏室里,天哲小心翼翼地保存着最后一批未受污染的种子库。每个玻璃瓶上都标注着它们的来源——曾经富饶的亚马逊平原、北美大草原、中国云贵高原。如今,这些地名只存在于记忆中。他总是在开始一天工作前,先用指尖轻触这些瓶子,像是某种无言的祈祷。这是他父亲教给他的"科学仪式"——确保每一次实验都怀着敬畏之心。

天哲的检测数据显示,大气中的二氧化硫含量比五年前下降了0.8%,尽管微不足道,但这是第一个积极的环境指标。他注意到,近几个月来,雨水的pH值已经从3.2缓慢上升到3.4。这种微小的变化在他的记录中形成了一条缓慢上升的曲线。他不确定这是季节性波动还是真正的环境改善。但每当他看到那条曲线,心中总会涌起一丝希望的暖流。

某些清晨,当风向从南方吹来时,天哲能闻到一种不同于往常的气味——不再只是灰尘与金属的混合,而是带着某种难以名状的湿润与生机。他无法确定这是否只是他的想象,但这种气味总会让他加快脚步走向实验室。

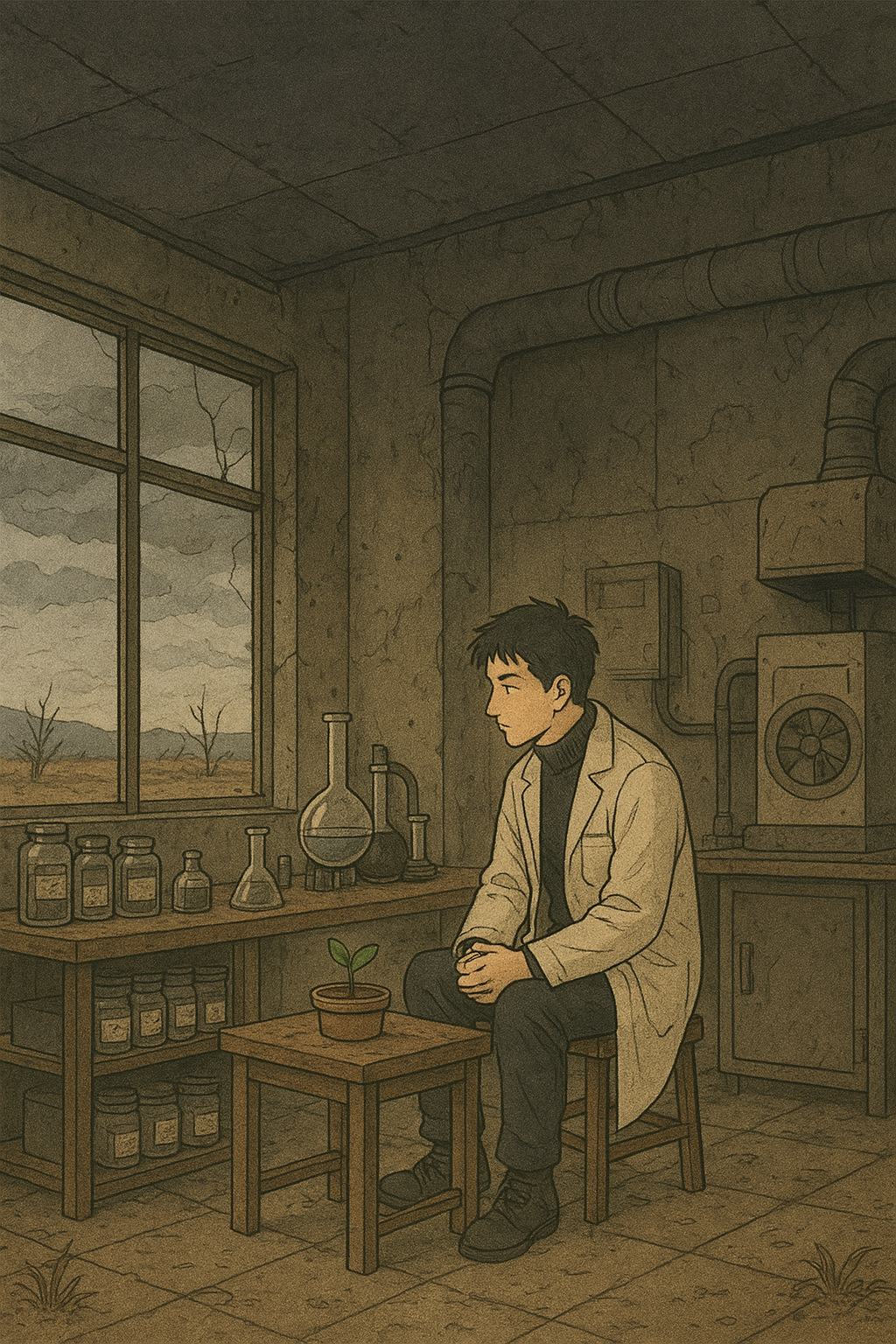

人类曾经拥挤的城市,如今只剩下风声与铁皮的颤动。在废墟的边缘,A区实验室孤立于荒原之上,像一颗微弱的灯泡,拒绝在黑暗中熄灭。

天哲是这盏灯唯一的守夜人。

第二章:A区的孤灯

天哲是末日时代最后的生态工程学博士。

每天,他会在6点起床,检查温室的空气过滤系统、测量藻类培养槽的pH值、修复土壤再生器的传感器。实验室的空气中总有一种金属与霉菌混合的气味,那是末世特有的香水。天哲已经习惯了这味道,就像习惯了设备运转时那如同远方雷鸣的低沉轰鸣。

天哲的工作笔记本已经用到第三十七本。第一本笔记本的纸张已经泛黄发脆,墨水因潮湿而晕染。他偶尔会翻阅它们,看着自己的字迹从年轻时的匆忙潦草,到如今的稳定沉着。这些笔记是他的时间胶囊,记录着一个人与整个世界的对话。

每次记录数据前,天哲都会在指尖轻轻搓动一下笔尖,这是他父亲教给他的另一个'科学仪式'——确保每一个记录都是清醒而准确的。即使在末世,这个小动作依然伴随着他,像是某种无声的承诺。

收音机里偶尔会播放末日前的音乐片段。每当听到那些欢快的旋律和无忧无虑的歌词,天哲总会恍惚。他记得大学时代的春假,那时候人们还会为了一场考试或一次约会而烦恼。如今,那些曾经的烦恼显得如此奢侈而美好。

午后,他埋首在泛黄的工程图纸上,或调试那些经年失修、噪声如喘息的仪器。有时,天哲会质疑自己的坚持是否只是一种逃避死亡的方式。但每当这念头涌现,他总会走向温室,看着那些仪器,仿佛它们不只是金属和塑料,而是他与过去世界的对话。

晚上,A区的广播会响起,断断续续地播放着"人类联络频道"。有时候只是空白的电磁噪音,有时候是一位陌生的声音在另一端低语:"有人吗?有人吗?"

天哲总会对着话筒回答:"在。我还在。"

然而,那声音从未回应。

第三章:夜的对话

夜深后,天哲会泡一杯已经陈旧到带苦味的茶叶,坐在窗前,对着自己的倒影说话。玻璃上凝结的水珠扭曲了他的面容,像是另一个时空的映射。

"父亲,您说过,真正的工程师不是为荣耀工作,而是为让明天活得更好。"

"母亲,我记得您讲过,孤独不该被恐惧,因为它也是生命的一部分。"

他会在沉默中想象,他们还在,正微笑着听他讲今天修复的风力机,听他汇报藻类的光合作用效率提升了0.2%。在那些虚构的对话里,他才暂时不觉得这个世界已空无一人。

某些夜晚,当风特别猛烈地撞击着实验室的外壁时,天哲会想起那些曾经的同事们。他们选择了离开,去寻找传说中的避难所。"科学不会拯救我们,"他们临走前说,"只有逃离才会。"

天哲没有反驳,只是目送他们消失在灰色的地平线上。那天晚上,他在日志里写道:"也许,固执也是一种勇气。"

天哲记得最后一次团队会议上,刘明曾直言不讳地质疑他的方法:"你的方案太保守了,我们没有时间一步步来。"他当时只是简单回应:"科学就是一步步来的。"如今想来,也许他们都是对的,只是选择了不同的赌注——刘明赌在空间上的逃离,而他赌在时间上的坚守。

走之前,刘明塞给他一瓶酒。"等你成功的那天再喝,"刘明说,"我知道你会的。"十四年来,那瓶酒一直被天哲放在书架最显眼的位置,像一个无声的承诺。

有时,天哲会在睡前播放自己录制的古典音乐——巴赫的大提琴组曲。这是他的另一个小习惯,在录音带已经磨损得声音失真的情况下,他仍坚持每周听三次。音乐在空荡的实验室里回响,像是与另一个时代的对话。窗外的雨声与大提琴的低沉共鸣融合在一起,在这幽暗的空间里创造出一种奇异的安宁。

第四章:最后的挣扎

第十四年零八个月,天哲的第三次土壤再生试验接近成功。培养箱中,微小的绿点开始出现。那一刻,他的手指颤抖得几乎无法记录数据。

三天后,绿点变成了褐色。接着是黑色。再然后,什么都没有了。

天哲坐在实验室地板上,背靠着失败的培养箱,第一次允许自己哭泣。十四年的等待,三次近乎成功的尝试,每一次希望都如同烛火般被现实掐灭。

"也许他们是对的,"他对着空荡的实验室说,"也许科学真的无能为力了。"

那个夜晚,天哲翻出了离开同事们留下的那瓶酒。他拔开瓶塞,酒液在灯光下呈现出暗红色,如同干涸的血。他举起酒瓶,对着空荡的实验室举杯:"敬失败。敬十四年的徒劳。"酒液苦涩,在喉咙里灼烧,像是对他的嘲笑。

那一夜,广播里传来的噪音比以往更加刺耳。天哲没有回应例行的呼叫,而是关掉了设备的电源,让黑暗完全笼罩了A区。黑暗中,实验室的各种声音变得格外清晰——水管中流动的水声、通风系统的呼吸、培养箱散热器的轻微颤动——这些声音组合成一首奇异的交响曲,仿佛整个实验室也是一个活着的生命体。

黎明前,他做了一个梦。梦中,父亲站在他的旧大学实验室里,指着失败的试验说:"错误不是终点,而是通往正确的路标。"

天哲醒来,酒瓶空了一半,躺在地上。他拖着疲惫的身体站起来,看着窗外依旧灰暗的黎明,突然意识到了第三次试验失败的原因——不是土壤配方错了,而是碱化处理的方案需要调整。

他迅速翻开笔记,重新分析数据。第四次试验的关键在于理解了酸性环境下微生物群落的新平衡。天哲发现,某些嗜酸菌种不仅能在pH值4.2的环境中生存,还能逐渐改变周围土壤的化学组成。这是一种共生关系的新模式,一种自然界在极端环境下的适应性进化。

他降低了15%的营养液浓度,并重新设计了培养箱的湿度循环系统。

"第四次,"他对自己说,"也许是最后一次。"

进行新试验前,他犹豫了一刻,然后打开了储藏室最珍贵的种子库——"最后的希望"封存箱。这是他曾经发誓只在确信成功的情况下才会开启的。他取出一小撮苔藓孢子,将它们置于新配制的培养基中。

"赌上一切,"他轻声道,"要么全部,要么无有。"

当他将最后一个培养皿放入控制舱时,天哲发现自己的手不再颤抖。这种平静不是来自绝望,而是来自某种更深刻的理解——即使他失败了,他的数据、他的尝试,都将成为知识长河中的一滴水,也许有一天会帮助另一个人找到答案。科学从不真正失败,它只是发现了一种不工作的方法。

第五章:突破

十五年的试验,十五年的失败与重来,十五年的记录与修正。

那一天,天哲看着仪器上的数据——土壤修复系统的试验区,第一株绿色的苔藓从灰色的粉尘中探出头来。它的叶面微卷,却清晰地反射着灯光。

与前三次不同,这次的绿色在第二天变得更加浓郁。第三天,苔藓的面积扩大了。第七天,它依然顽强地生长着。

天哲伸手触碰,指尖感到一丝湿润的生命温度。那一刻,他没有欢呼,没有泪水,只是静静地呼出一口气——像终于放下一个过于沉重的石头。

他小心翼翼地取样,在显微镜下观察着苔藓细胞的活力。那些微小的生命在他眼前脉动,仿佛整个世界的心跳都重新开始了。

夜晚,天哲取出那半瓶酒,倒进一个干净的杯子。这次,他举杯对着培养箱中顽强的绿色:"敬生命。敬明天。"酒的味道似乎变了,不再苦涩,而是带着一种久违的甘甜。

成功的喜悦之下,天哲感到一种奇异的怀念。他想起那些否定他的同事,想起人类曾经繁荣的文明。胜利应该被分享,可周围只有他一人。这种矛盾的心情,介于骄傲与孤独之间,他无从分享。

"刘明,你看到了吗?"他轻声对着空气说,"我们都是对的。你选择了寻找人类的避难所,我选择了创造生命的避难所。"虽然没有回应,但说出这些话让他感到一种释然。

他拿出录音机,按下录制键:"实验日志,第五千四百八十三天。今天,我们成功了。"停顿片刻后,他补充道:"我希望你们也在某处看到了绿色。"

录音带转动的声音在安静的实验室里格外清晰。天哲闭上眼睛,让这声音填满整个空间。在这一刻,过去与未来似乎重叠在一起——他不仅是在记录今天的成功,也是在向未来诉说过去的故事。

尾声:风与种子

天哲把那株苔藓移植到外部试验地,覆盖上一层防护膜。他知道,它可能会死,外面的酸雨和风沙仍在肆虐,但这并不重要。重要的是,有生命再次在废墟中呼吸。

夜晚,他重新打开了广播,对着话筒说:"我看见绿了。"

电磁噪音持续了很久,然后,出乎他的意料,一个微弱但清晰的声音回应道:"我们也看见了绿色。B区报告,有植物发芽。"

天哲的手紧紧握住话筒,喉咙突然哽咽。十五年来,第一次,黑暗中有了回音。声音中的杂音和电流声反而让这个瞬间更加真实——在这个死寂的世界中,即使是破碎的联系也显得珍贵无比。

几周后,天哲开始收集A区周围土壤的样本。在离实验室三公里外的一处山坡凹陷处,他发现了几枚野生的孢子。显微镜下,它们与他培育的苔藓不同——这是一个全新的适应了酸雨环境的变种。自然已经开始了它自己的实验。

次日黄昏,天哲发现温室的窗户上有一只蝴蝶的幼虫,不知从何处飘来。它静静地吮吸着玻璃上的水珠,像是对未来的某种预言。他伸出手指,轻轻触碰幼虫光滑的表面,感受到它微弱的蠕动——这是十五年来他感受到的最柔软的生命迹象。

广播联络变得频繁。B区的张博士发来了他们的苔藓样本数据。东南方向,有人报告看到了一群迁徙的鸟类。天哲在地图上标记着这些点,它们像星座一样连接起来——人类文明的新星图,正在黑暗中缓慢成形。

他翻开第三十八本笔记本的第一页,认真地写下日期和标题:"适应性进化观察日志·新纪元第一年"。

天哲收起那份已经破损不堪的旧报纸,轻轻放入档案盒。那些曾经的警告已经不再重要。现在,他要写一份新的报告,标题是《绿色回归:地球生态系统复原初步观察》。这份报告也许不会有人阅读,但他依然认真地写下每一个字——为了未来,也为了记住过去。

最后一页记录完成后,天哲走向实验室外。这是十五年来他第一次没有穿防护服就踏出大门。雨已经停了,他伸出手,让一滴悬挂在屋檐上的水珠落在掌心。它在他的皮肤上没有留下灼痕,只有一丝微凉的触感。他深吸一口气,仰望天空,第一次发现云层中有了一丝微弱的蓝色。

风从远方吹来,带着无处归属的尘土,也许会带走一粒种子,也许会带来一个新的开始。空气中隐约可闻的是一种新的气味,不再只是灰烬与金属,而是带着一丝湿润泥土的芬芳。

天哲仰望那片依然阴沉却似乎正在缓慢变化的天穹,微笑着对自己说:

"明天,继续。"