一周风云:从贸易战闹剧到加沙和平曙光,全球格局深度解析

一周风云:从贸易战闹剧到加沙和平曙光,全球格局深度解析

一、 宏观经济前瞻:五大事件牵动全球市场神经

在新的一周开始之际,全球投资者正屏息以待,五大关键经济事件将共同塑造未来市场的短期走向。

1. 贸易谈判的达摩克利斯之剑:

未来一周,特朗普政府与欧盟、印度、日韩等国的贸易谈判将进入一个关键节点时间。 特别是围绕“232条款”对半导体、药品等领域的关税影响,任何“节外生枝”的变数都可能引发市场动荡。 而更引人注目的,是上周因中国突然出台稀土出口管制而骤然升级的中美贸易战。 这场看似激烈的冲突将如何“软着陆”,成为全球投资者关注的焦点。

2. 美联储的“降息”信号与市场预期:

10月29日的美联储公开市场委员会(FOMC)利率决议日益临近,未来一周多位美联储高官的公开演讲将成为市场捕捉政策风向的最后窗口。 花旗银行的一份报告提出了一个有趣的观点:由于美国政府关门导致许多经济数据暂停发布,反而让美联储做出降息决定变得“更容易”,因为数据缺失本身就带来了不确定性与恐慌。 然而,花旗同时警告投资者,10月29日的这次降息很可能已被市场提前消化,其在股市中的定价已经反映完毕,届时对市场的提振效果或将有限。

3. 美国关键经济数据的发布:

尽管政府关门,但美国劳工部据传已召回部分员工,力争在本周三按时发布9月份的消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)等关键通胀数据。 此举被市场解读为具有一定的目的性。 鉴于近期汽油价格持续下降,市场普遍预期通胀数据将保持温和,这将为美联储进一步降息提供数据支持,也符合特朗普政府的期望。 除此之外,零售销售、工业生产、新屋开工等数据也将陆续公布,为判断美国经济健康状况提供重要依据。

4. 美股财报季拉开序幕:

未来一周,美国大型银行、航空公司和物流公司将率先发布第三季度财报,正式拉开财报季的序幕。 这些巨头的业绩通常被视为美国宏观经济的“晴雨表”和“平均数”,通过它们的财务数据和公司CEO们对未来的展望,我们能够感知美国经济的真实脉搏。

5. 中国经济数据发布的双重考验:

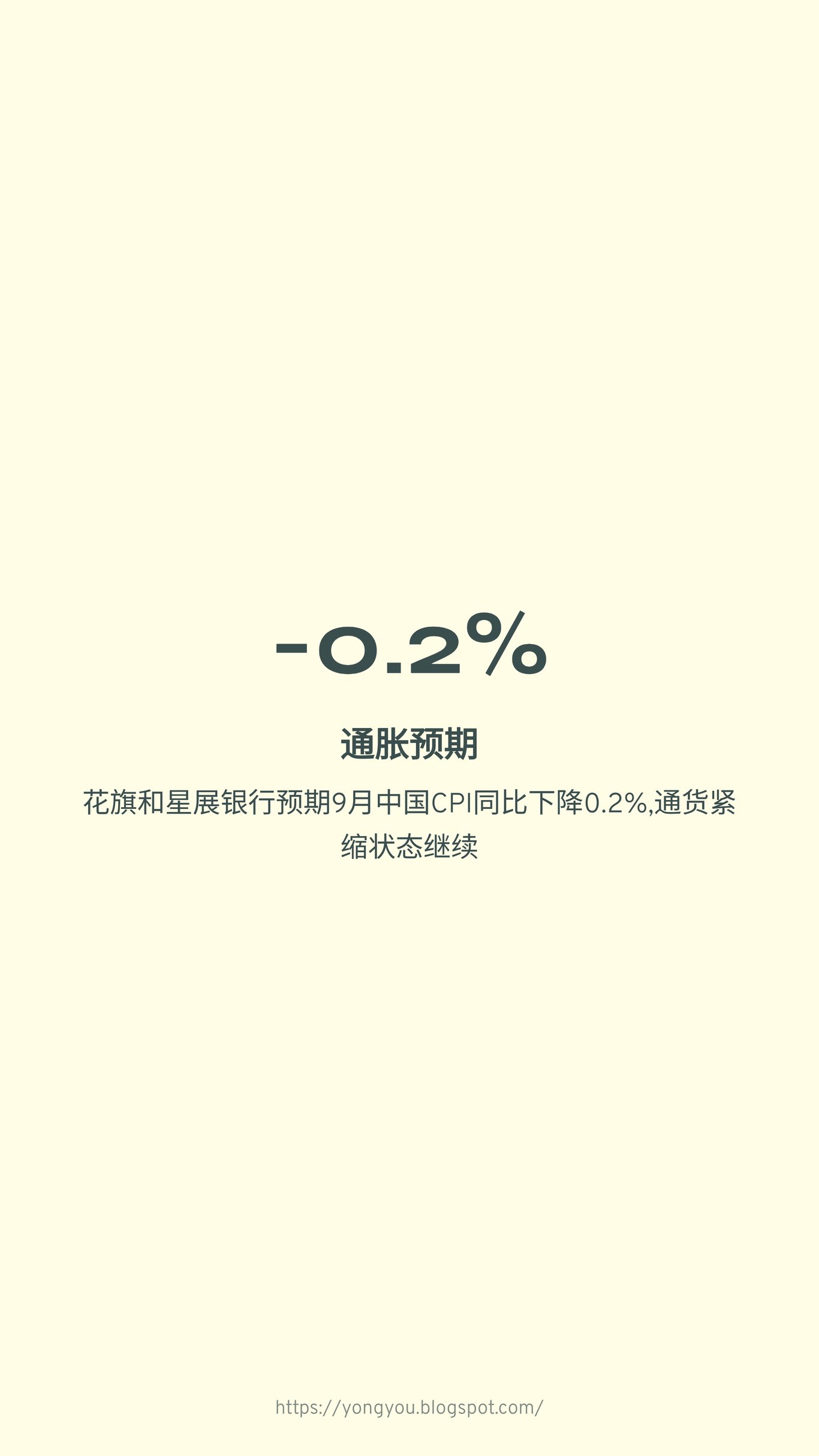

本周,中国同样将发布一系列重磅宏观经济数据。周二的外贸数据备受华尔街关注,市场急于了解被誉为“刀枪不入”的中国出口增长势头是否会在9月份有所放缓。 而周三将发布的CPI和PPI数据,则可能揭示中国经济面临的通缩压力。 花旗银行和星展银行出人意料地一致预测,中国9月份的CPI同比将下降0.2%,这意味着通货紧缩的状况仍在持续甚至有所恶化。

二、 加沙和平之路:峰会、人质与潜藏的危机

在冲突与动荡持续两年之后,加沙地带终于迎来和平的曙光。三个方面的最新进展,共同勾勒出这一历史性时刻的复杂图景。

首先,一场高级别的国际和平峰会即将在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行。 据路透社报道,超过20个国家的领导人将出席,由美国总统特朗普和埃及总统塞西共同主持,并签署加沙和平协议。 德国、法国、英国、沙特、土耳其等国均将派代表出席,甚至伊朗也收到了罕见的邀请。 签署协议后,特朗普将对以色列进行短暂的“快闪式”访问,凸显其在此次调停中的核心作用。

其次,人质问题出现重大突破。《华尔街日报》报道称,哈马斯已通过阿拉伯调解员告知以色列,准备最早于周日开始释放20名活着的以色列人质。 这是哈马斯首次官方确认有20名俘虏在世。美国副总统万斯也证实了这一消息,并表示期待他们能在未来24小时内获释。

然而,和平之路并非坦途。同样是《华尔街日报》的消息指出,随着战后规划的推进,哈马斯的警察力量重新出现在加沙街头,试图重新控制该地区。 这一动向为停火协议的执行增添了变数。为应对这一局面,美国已派遣特使及近200名军事人员抵达以色列,建立一个军民协调中心,以监督停火并组织人道主义援助,但美军不会进入加沙。

值得一提的是,乌克兰总统泽连斯基在与特朗普通话时,在祝贺其成功调停加沙冲突的同时,也请求他以同样的方式“搞定”乌克兰战争。 舆论普遍认为,加沙冲突之所以能被调停,关键在于交战双方及其背后的支持者(如卡塔尔、沙特)都愿意听从特朗普的协调。 而乌克兰战争的复杂性在于,特朗普或许能影响乌克兰,但难以左右俄罗斯的立场。 尽管如此,加沙局势的积极发展,无疑为世界和平注入了一针强心剂。

三、 舆论场的暗战:从巴基斯坦“献媚”疑云到台湾神曲的政治变奏

地缘政治的博弈不仅在谈判桌上,也在舆论场中激烈上演。本周,两则看似无关的新闻,却生动地反映了信息时代的复杂性。

1. 巴基斯坦的“稀土疑云”:

在中国社交媒体上,一则关于巴基斯坦的传言甚嚣尘上。该传言称,中国之所以突然升级稀土管制,是为了“惩罚”巴基斯坦私下与美国勾结,向美国“献上”稀土资源。 所谓的“证据”是一张巴基斯坦总理和军方首脑在白宫向特朗普展示一盒矿物样本的照片。

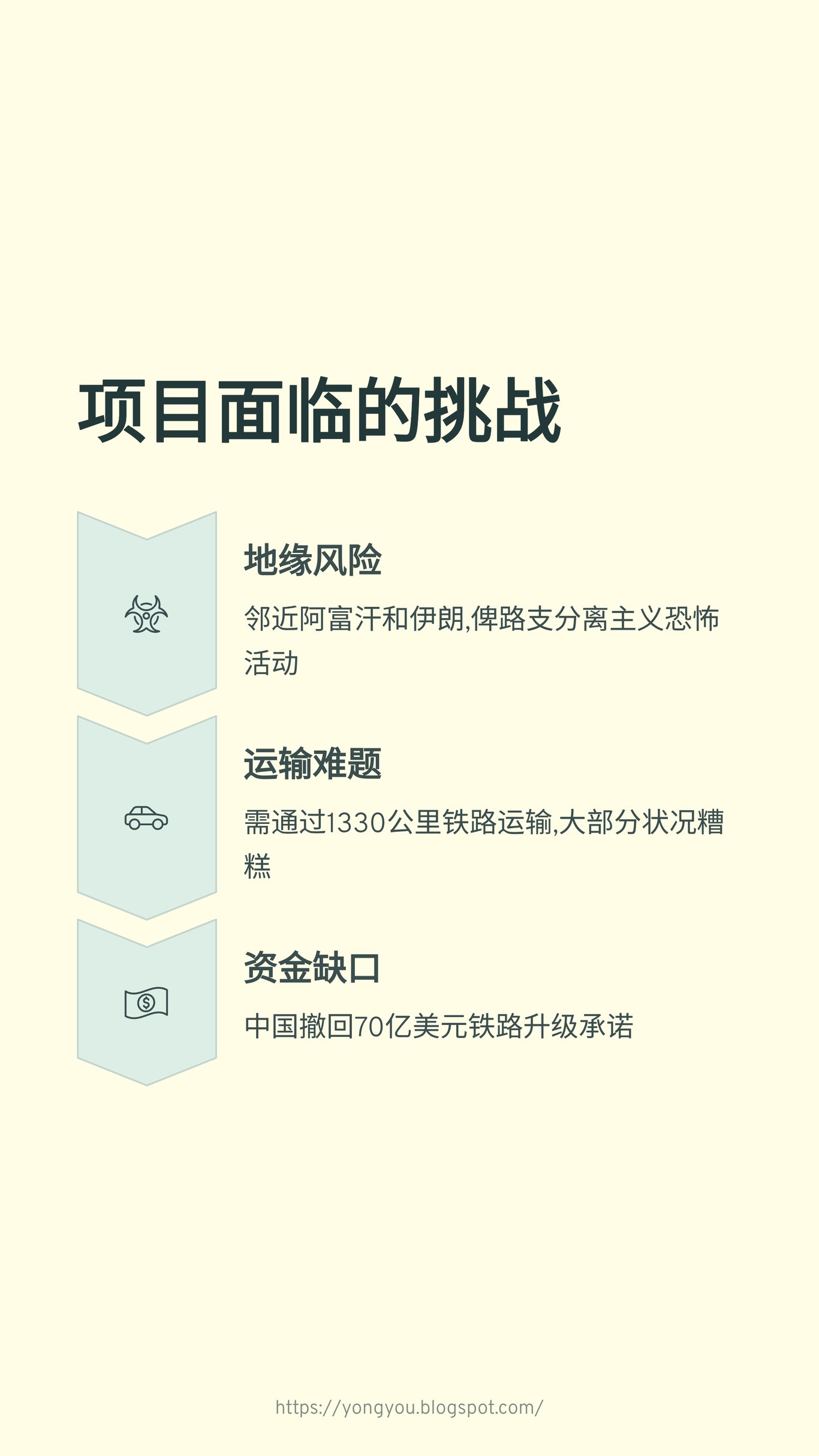

然而,《经济学人》的报道揭示了事件的真相。这次会面与稀土无关,而是关乎一个名为“雷克·迪克”(Reko Diq)的巨型铜金矿项目。 该矿可能是全球最大的未开发铜金矿之一,预计未来40年能创造1500亿美元的收入。 目前,由加拿大矿业公司牵头,美国金融机构也正考虑提供高达10亿美元的贷款支持。 值得注意的是,该项目的规划特意绕开了中国建造的瓜达尔港,意在实现“不受中国影响”。 这篇报道清晰地梳理了美巴合作的真实内容,戳破了甚嚣尘上的阴谋论。

2. 两岸神曲《没出息》的意外走红与变味:

中国大陆音乐人王博将台湾民进党立委王世坚在议会质询前台北市长柯文哲的一段发言谱写成歌曲《没出息》,意外在两岸爆红。 王世坚当时怒斥柯文哲将世界大学生运动会办得“从重重荣荣游人有余,变成了匆匆忙忙连滚带爬”。

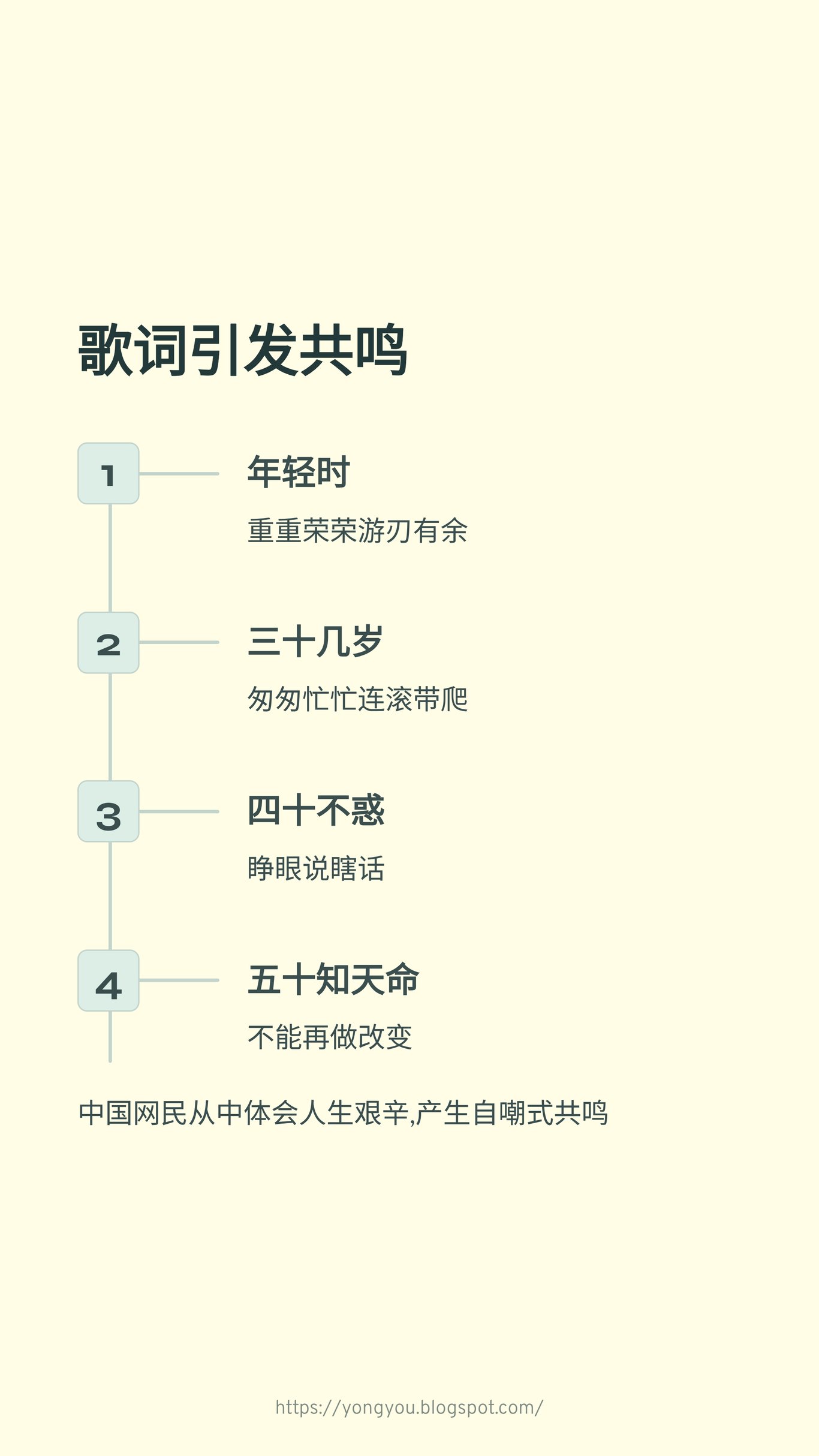

有趣的是,大陆的年轻网民在不了解其政治背景的情况下,从歌词中体会到了对个人人生的自嘲与反思,认为歌曲精准地描绘了从年少轻狂到中年挣扎的人生轨迹,引发了广泛的情感共鸣。 然而,当这首歌的文化现象发酵到一定程度时,官方力量开始介入。 原创作者推出了一首名为《回归》的新歌,而《没出息》的歌词也被篡改为带有浓厚统战色彩的版本,将原本的民间自嘲扭曲为严肃的政治说教。 这一事件生动地说明,两岸民众之间本可以有非常生动有趣的文化互动,但一旦有政治力量强行介入,任何有趣的事物都可能变味,令人扼腕。

四、 中美贸易战升级?一场迅速降温的闹剧

上周四由中国稀土管制引发的中美贸易战骤然升级,在经过一个周末的发酵后,竟戏剧性地演变成了一场迅速降温的“闹剧”。

降温信号频现:

台湾权威降温: 台湾经济部门周日明确表示,中国的稀土限制对台湾的半导体产业不会产生重大影响,因为芯片制造所需的金属与此次管制的稀土品类不同。 作为全球半导体中心,台湾的这一表态大大缓解了市场恐慌。

中国官方“放软”: 中国商务部以书面问答形式澄清,新规“不是出口禁令”,不会改变现行的稀土出口秩序。 这被国际舆论普遍解读为在北京在特朗普威胁征收100%关税后主动“找台阶下”。

美国寻求理性: 美国副总统万斯在采访中虽强调“美国拥有更大的筹码”,但也同时呼吁北京选择“理性的道路”,并罕见地提及特朗普“很欣赏他与习近平建立起来的友谊”。 这番话被解读为美国也愿意降低对抗,为取消100%关税威胁留下了空间。

深层解读:

《华盛顿邮报》的一篇评论将当前的中美关系比作“正准备离婚,却仍在同居的怨偶”。 这次冲突就像双方在拿到离婚判决前的一次互相伤害,虽然激烈但仍有底线,因为财产分割尚未完成,彻底失控对双方都无益。 这场闹剧虽然会“软着陆”,但它无疑会坚定双方长期“脱钩”的决心。

一个更深层次的问题是,为何北京此次态度软化得如此之快?特朗普上周的表态或许隐藏了答案,他当时说“最近中国发生了一些很奇怪的事”,并表示“我们不想在这个时候伤害中国”。 这似乎暗示,此次挑衅可能源于中国内部的某些意外状况,而非最高层的深思熟虑。

结语:在冲突与合作的夹缝中前行

本周的全球局势,生动地展示了在一个深度互联的世界里,冲突与合作是如何交织并存的。中美贸易战的迅速降温表明,在经济上完全“脱钩”尚不现实,双方仍在一种“斗而不破”的同居状态下相互试探。然而,荷兰、英国等国对中国半导体企业的限制行动也提醒我们,要真正应对挑战,美国单打独斗是行不通的,西方的集体行动才是关键。

从加沙的和平曙光,到市场的经济博弈,再到舆论场的文化交锋,我们正处在一个充满变数与机遇的时代。保持清醒的头脑,洞察事件背后的复杂逻辑,是我们作为观察者在这个时代前行的必备素养。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐