鏡中的未來:當科幻對民主發問

一、 開場|我為什麼想用科幻來談民主?

第一次讀《1984》還是我在初中的時候,書是在圖書館的架子上拿的,吸引我的是書上那個像監控探頭一樣的藍色的眼睛。彼時,我知道喬治奧威爾,還是因為1984論壇,那是個誕生於2008年的非盈利性的網絡論壇,以反抗中國大陸言論和新聞審查知名。小時候我就經常聽到家裡人談起。我就讀的學校會在圖書館給有自習需要的同學提供場地。拿到自習證和借書證的第一天,我就看到了這本書,本著讀一本英文書可以提高我的外語能力的想法,我就打開了它。我記得那本書的封面有點褪色,紙頁也有些泛黃。

我當時尚不知道讀這本書會讓我陷入巨大的不安中。讀完後,我有幾天都沉在一種無以名狀的情緒裡。那種情緒不像是恐懼,更像是對現實的突然醒悟——我知道,語言可以被刪減,歷史可以被重寫,真理可以被「合意地否認」。

幾年後我看了《星際迷航》,那是另一種極端:一個和平、民主與科技共治的聯邦世界,在宇宙秩序中實驗人類的道德與邏輯。兩部作品在政治立場上南轅北轍,卻在同一件事上讓我達成了共識:未來並不是一種自然的延續,而是一場需要被書寫與想像的政治選擇。

我想,類似這樣的體悟多少在後來成為我寫作與報導的啟發。作為一名新聞工作者和現在的民主研究者,我長期關注制度與權力的運作方式——選舉、政策、司法、審查、抗議、言論與其邊界。但在持續報導現實的過程中,我也逐漸意識到一個弔詭的現象:我們在用盡筆墨記錄現實,卻鮮少追問「未來是如何被構想的」。政治報導和新聞追求事實與當下的真實,但一個制度的韌性、想像力與能動性,往往取決於它能否容納人們對「不同未來」的設想與對話。

這一切都促使我在後來的日子裡重新開始閱讀科幻小說。我開始不只是閱讀非虛構作品,也重新回到了那些曾經撼動過我的小說與影像中。此前,我一直把閱讀科幻當作殘酷現實的避風港。

但是後來,我開始思考,為什麼當代政治語言愈來愈無力時,我卻能從虛構中找到更深的政治意識。是因為那裡的政治更清晰嗎?並不盡然。但它們更敢於提出,也更有機會想像這樣的一個問題:如果治理不是我們現在這個樣子,它還能是什麼?如果自由不是憲法裡寫的那幾條,它還可能如何被理解與實現?最誠實發問「什麼是治理?什麼是集體能動性?」的地方,有時不是在政策簡報或法條條文中,而是在那些被標籤為幻想、虛構、邊緣的敘事之中。

科幻小說最動人之處在於,它從不承諾「這是真的」,卻能讓人深信「這可能會發生」。這種介於可能與不可能之間的張力,正是我所理解的民主精神的延伸:民主從來不是一個完成式,它是一種不斷試探未來可能性的開放過程,一種永遠無法確定的實驗空間。而這正是科幻文學的專長。它提供的不只是想像力,更是一種制度實驗的語言。

如 Moylan 所說,想像是一種政治行動。當一個社會的公共語言被壟斷、選項被壓縮、未來被單一敘事主導時,能夠提出不同敘事的想像者,其實正在從敘事層面重新爭奪政治空間。我們如何描述未來,其實反映了我們如何理解現實的可能性與邊界。

所以我選擇從科幻出發,談民主。不是因為它比政治學經典更權威,而是因為它提供了我們這個時代可能最稀缺的能力——不只是分析制度的瓦解,更是想像制度可以如何被重構。它不保證解方,但它總是留一扇門——那裡寫著:或許還有別的可能。

二、民主的虛構起源:制度與敘事如何彼此建構?

民主往往以制度之名現身——它有憲法與議會、有選票與表決、有代表與程序。這些元素賦予它形式上的穩定,也讓它看起來像是一個可以複製的模型。可事實上,沒有哪一種制度能僅靠自身的結構長久維繫運轉。它需要的是信任,是人們對參與的意義、對集體的未來仍懷抱某種想像。

這些想像不來自條文,而來自敘事。

幾十年來,社會學家與文學研究者都不斷提醒我們:制度並非在真空中運行。它總是依附於某種文化語境——人們如何談論它,如何在故事中理解它,甚至如何在日常生活的片段裡與它共處。國族如此,民主亦然。就像班尼迪克特·安德森所言,現代社會靠一種「想像的共同體」維繫彼此,透過報紙、小說、史詩與節慶儀式,人們學會相信自己與遠方的陌生人共享同一種命運。

這不是浪漫的說法,而是一種精確的政治事實。沒有故事,就沒有制度的認同;沒有認同,就沒有公民的行動。

在十九世紀的小說中,這樣的敘事工程正悄悄展開。那些被閱讀、傳頌的長篇故事不僅僅在講婚姻與階級、愛情與倫常。它們也在描繪什麼樣的人應該被視為「正常」、誰可以發聲、誰的痛苦值得被訴說。Isobel Armstrong 認為,小說提供了一個道德想像的舞台,使我們得以在情節的張力與角色的掙扎中重新思考正義的邊界。我也認為美國文學中的平等與合法性辯證,幾乎可以看作一部未竟的民主修辭史。

這些小說有時甚至比政治文件還具預言性。因為它們不只是追問制度能否運作,而是從人物的處境出發,問制度是否值得相信。

到了現代,科幻小說接過了這個任務,只是它將敘事的舞台拉到了更遠的未來。有時是光年之外的殖民星系,有時是即將崩解的數據都市。在這些世界裡,「我們是誰」不再有明確的答案,「誰應該被治理、由誰治理」的問題,也變得更加模糊。科幻不是現實的投影,它是現實的試煉。它讓我們在還來得及之前,對可能發生的秩序先行想像與質疑。

在這些小說中,民主不是一個已經被完成的制度,而是一種需要被重新學習的語言。有時,它被演化成演算法決策與分布式共識;有時,它則變成一場無人主持的協議過程,由機器與人類共同協調——或者互相錯失。

這些設計未必可行,但它們的價值從來不在於可行性,而在於勇於提出問題:如果我們不再相信現有制度能夠容納正義與差異,那我們是否還有其他語言可以開始?

當制度語言變得過於熟悉,我們也許需要某種陌生的語法——那些來自未來、來自虛構、但同樣直指當下的語法。

而這,也許正是科幻小說一直在做的事。

三、你們是在掌聲中送別自由的

這段時間,我常常在夜裡重看《星際大戰》的前傳三部曲和複製人之戰。我有時候會一邊拼喜歡的樂高模型,一邊看這些故事,這是溫馨的體驗,當然,星戰中的很多故事都算不上溫馨。從納布議會的權力周旋,到銀河共和國的崩解,再到白卜庭一步步完成帝國的建立。這套老派、幾乎是神話式的敘事,換到今天看,我總覺得,白卜庭的笑聲顯得格外刺耳。——不僅因為故事中對極權崛起的預言已在我們的現實中逐一驗證,更因為它用最簡單的故事告訴我們:民主不是被外敵摧毀的,而是被內部程序逐漸腐蝕的。

「你們是在掌聲中送別自由的。」白卜庭的這句台詞如今成了 meme,但我想,那種表面合法、內部空洞的制度崩潰方式,早已從銀河彼端滑落至我們的生活日常。

這正是我們當下最深的裂縫之一:民主還在,但參與的感覺不見了。

在新聞語境裡,我們經常談論投票率下滑、政黨極化、社會對話失效。但這些現象之下,更深的問題是,一種根本性的疲乏——我們不再相信參與能帶來改變。公民意見不再進入制度回路,而是在社群平台上消耗於演算法排序與即時情緒的爆炸裡。參與這個詞,從改變社會的行動變成了「在場但無權」的象徵。

這種轉變,Zuboff 在《監控資本主義時代》中做過深刻描述。這是去年我最喜歡的閱讀材料之一,Zuboff 提到:在當代治理邏輯下,人的行為被視為可預測的資料流,預測行為成為新型權力的主要形式。當個體被視為數據資產,他的選擇與表態,也就不再是政治上的「決定」,而是模型中的「偏好」。

我記得小時候閱讀的劉慈欣的《中國2185》和《超新星紀元》中提出的另一個想像,那裡有一個量子計算機來做決策:在人工智慧幫助下統治的中國,沒有暴力,沒有暴君,只有無處不在的優化算法。人仍保有言語與權利,仍能做出投票,但這是一種表象。制度似乎不需要人的意志來推動。治理成了一項數學任務,公民退化為系統的接受端——一種溫和而無聲的終結。

科技不一定會剝奪我們的自由,但它確實讓我們不再需要使用它。

而這樣的民主幻影,也出現在《星際迷航》的聯邦制度裡:科技與理性被奉為治理的核心價值,衝突經過協商被平滑處理,多數情境中制度的智慧總能壓過人類的情緒與衝動。這當然是某種理想,但它也隱藏了一個問題:當制度已經足夠完美,還需要參與者嗎?還需要那些不完美、複雜、多語言、多立場的人群嗎?

這些作品所共同指出的,不是制度的倒塌,而是制度內部的遞空——一種「民主仍在,參與已亡」的幻覺狀態。

Erich Hörl 在「General ecology」裡的描述或許能解釋這種現象:他強調媒介性(mediality)與控制技術(technological control)在當代生態思維中的核心角色。Hörl 闡述當代社會早已進入一種「控制化的生態狀態」,意即不僅自然環境要被治理,人與非人、數據與基礎設施也被納入了複雜的監控、管理與自動化治理體系。這種邏輯與當代民主制度逐步退化為「治理技術的民主」(或稱技術官僚民主)密切相關。

我們正在失去的,不只是某種政治制度,而是一種對公共生活仍然有影響力的信念。

《星際大戰》的悲劇從不是天行者的墮落,而是共和國中沒有人再相信自己還能改變什麼。腐敗不是爆發,而是麻木。

我們當然無法從小說中獲得行動指南。但它們提供了記憶——記得那個民主曾經意味著「必須不確定」,曾經意味著我們都能說「不」,說出不同的語言與立場。這才是民主真正的難處,也是它唯一值得被守護的原因。

四、烏托邦與反烏托邦的民主實驗

在閱讀科幻小說的時候,最令人著迷的一點,是它們總能在看似遙遠的時空中,講出極為現實的問題。有時是悄然發問,有時則如警鐘震響。但無論形式如何,這些虛構敘事共同完成了一項不容易被察覺的工作:它們替我們測試了民主的極限,並在虛構中進行制度的壓力測試。

烏托邦與反烏托邦是兩種經典的政治敘事策略,分別以極度理想與極度崩壞的社會圖景構成對現實的批判。Peter Y. Paik 在《From Utopia to Apocalypse》中指出,烏托邦世界之所以不安,往往不是因為它不完美,而是因為它太完美了——完美得不容異議,完美得需要壓抑。每一個烏托邦的背後,都潛伏著一種維繫秩序的基礎暴力。

這樣的矛盾在勒吉恩(Ursula K. Le Guin)的《一無所有》中展現得淋漓盡致。小說描述了一個無政府主義社會,沒有國家、沒有貨幣、沒有私有財產。它在形式上看似是烏托邦,但實際上卻充滿了細碎的壓抑、個體的困惑與群體性的非理性。它讓我們明白,民主不只是一種制度形式,它也是一種情感張力的管理技術。沒有衝突的世界並不代表自由,而可能是另一種更深層的服從。

反烏托邦敘事則從另一個角度入手——它們描繪一個極度失控的未來,試圖喚醒我們對當下結構的敏感。《飢餓遊戲》是這類作品的代表之一。在潘姆國的制度設計裡,暴力被制度化為娛樂,反抗被吸納進國家的敘事工程中。讀者被引導認同主角的反叛,但那種認同感並不來自她的政治宣言,而來自她作為一個人、在體制中活下去的倔強姿態。正如 Calvert W. Jones 和 Celia Paris 所指出,反烏托邦小說透過情感共鳴強化了讀者對激進政治行動的道德正當性認知。換句話說,這些小說不只是批評體制,它們塑造了一種參與政治的倫理感與想像方式。

這也正是反烏托邦小說特別引人注目的地方:它不強調制度本身的善惡,而是聚焦於制度如何影響人——一個想愛卻無法說出情感的青年、一個受教育卻不再閱讀的社會、一群被分類卻無法定義自己的個體。從《一九八四》《華氏451度》到《The Handmaid’s Tale》,我們讀到的從來不是「未來」,而是未來如何折射出我們今天無法處理的焦慮與困局。

這些作品也並不總是絕望。即便在最灰暗的反烏托邦場景中,科幻小說仍常常保留一條縫隙——那是抵抗的語言、是記憶的殘影、是一句未被刪除的真話。在制度讓人遺忘的時候,小說記得。

當然,也有一些作品試圖越過烏托邦與反烏托邦的二元對立,提出一種動態的制度構想。Iain M. Banks 的「文化系列」是一個典型案例:一個由高度智慧 AI 管理、以去中心化為原則的後稀缺社會,人類與非人類共生,政治不再基於統治與服從,而是共識與選擇。它描繪的不是烏托邦,而是一種開放的社會進程,其中沒有完美,也沒有終點。這種敘事值得我們細讀,因為它不靠絕對善惡來建立秩序,而是提出另一種可能:一個可持續協商的未來。

當代科幻小說中這種微妙的民主敘事正在成為主流。它不再是早年銀河帝國式的「王者更替」,也不再是英雄起義式的快速反轉。取而代之的,是對制度細節、文化差異、技術倫理的深入拆解與模擬。它們可能冗長、缺乏高潮,但正因如此,我們才更能在其中讀出真實政治的複雜性與沉重感。

這些小說沒有替我們寫出答案。但它們讓我們明白,民主不是一項成就,而是一場不斷開始的冒險。而在這場冒險中,我們最不能失去的,不是制度本身,而是那種仍願意去設計、去懷疑、去想像制度的能力。

五、民主之外的種族、性別與科技中的治理敘事

如果說民主是關於「我們如何共同決定我們的未來」,那麼問題也就隨之而來——誰是那個「我們」?誰的身體、語言、記憶被允許參與?誰又在制度建構之初就已經被排除在外?

這些問題往往不在教科書裡,而藏在小說的細節中。

在 Octavia Butler 的《Parable of the Sower》裡,主角是一位黑人少女,在美國社會崩壞後,試圖靠自創信仰與社群走出一條新的集體生存之路。這部作品乍看是末日小說,實則深刻探問:當舊制度崩潰後,一個從未被制度真正保護過的個體,能否建立起一種真正屬於「所有人」的民主? 她所創造的Earthseed不只是宗教,更是一種對「共同願景」的試驗性回應:如果未來無法被繼承,那麼它就必須被重新想像。

同樣地,在 Becky Chambers 的《Wayfarers》系列中,不同物種的共存不僅僅是世界觀設定,更觸及語言、情感、甚至政治溝通的根本問題。多語社群間的治理如何建立?非人生命是否有投票權?人工智慧是否擁有「作為公民」的資格?這些都不是遠未來的幻想,而是對今日技術社會的迂迴提問。

在這些文本中,科幻不只是把「民主」投射到宇宙另一端,更重要的是,它讓我們看見了人類自身從未處理好的問題——種族的不平等、性別的排除、身體的規訓、語言的壟斷。民主制度總是假設一個抽象的「人」為主體,但實際上,這個「人」總是帶著性別、階級與文化偏好——而在許多小說中,那些無法被納入這個抽象主體的個體,才是最先感受到制度裂縫的人。

Donna Haraway 在《Staying with the Trouble》裡提出「共生政治」(sympoiesis)——不是單一主體創造未來,而是多元生命共同生成不確定的世界。在某種意義上,這也是 Butler、Chambers、甚至 Le Guin 所共通追尋的敘事方向。這些小說讓我們意識到:民主如果無法處理差異,那它不過是以「平等」之名再度製造排除。

我們可以再想得遠一點。在未來科技社會中,「身體」是否還重要?Hayles 提出的「後人類」概念(posthuman subjectivity)正是針對這個問題:當意識可以上傳、記憶可被編輯、人格可被複製,政治還能以「人」作為決策單位嗎?《The Diamond Age》的 AI 教師、《黑鏡》中的數位分身、《Star Wars》裡被機器掌控的共和國機制,白卜庭利用機器與監控技術扭曲戰爭資訊——這些想像並非空泛的科學幻想,而是在質問:當人不再是唯一的治理單位時,我們該如何重構「參與」與「權力」的關係?

這些小說未必提供答案,但它們提供了最珍貴的東西:一種被壓抑、邊緣、非主流主體的發言權。它們告訴我們,治理不只是權力的分配,更是能見度的設計。誰能夠說話、誰能夠被看見,誰被編碼成「公民」,誰被留下作為背景,這些選擇構成了真正的政治地景。

在這個意義上,科幻小說中的異形、不明種族、人工智慧、無性繁殖體,不只是設定,它們是對我們這個世界「不完整的民主」最誠實的批評。

而閱讀它們,就是讓我們自己也參與到那場未竟的辯論裡。

六、科技治理的未來想像:當AI與演算法成為新的政體

在民主政治中,我們時常以為「人」是決策的核心。但越來越多的科幻小說開始提出一個顛覆性的問題:如果演算法比人更公正、更有效、更理性,那麼,治理還需要人類嗎?

這個問題聽起來冷酷,卻愈發逼近我們的現實。

從新聞編輯到司法預測,從城市交通調度到社會信用評級,人工智慧早已嵌入我們生活中許多「決策」的細節裡,而我們習以為常,甚至願意把選擇交給它。這種「默會的交權」正是許多科幻小說所預警的現象——當我們不再親自參與治理,而是將未來交託給一組不可見的程式語言,那民主到底還剩下什麼?

在 Cory Doctorow 的《Walkaway》中,故事描繪了一群拒絕主流資本制度、選擇自建社會的人。他們以開源技術、共享資源建立起一種自治網絡,並依賴分散式AI進行資源分配與群體決策。這部小說並不歌頌科技萬能,反而不斷追問:我們如何避免演算法再次複製權力與壓迫?又如何在人機共治的未來,維持人類的能動性?

《The Diamond Age》更進一步,描繪了一位少女透過一部由智慧機器人教授的電子書成長、啟蒙,最終成為新文明的創建者。在這個未來,教育與治理不再依靠學校與政府,而透過高度個人化、智慧化的方式進行。乍看之下這是一個民主的極致——人人獲得平等的知識權與自我決定能力。但小說底層的張力卻始終未解:如果我們的認知、價值觀與選擇都來自機器所「建議」的路徑,那麼,誰還是真正的公民?

這類對於AI治理的反思,也與當代學者如 N. Katherine Hayles 提出的「認知集合體」(cognitive assemblage)呼應。她認為未來政治主體將不再是單一的人類個體,而是一個由人、非人、生物、技術組成的動態聯合體。決策不再基於個人意志,而是基於跨物種、跨系統的協商與演算。

這一切想像在 Iain M. Banks 的「文化系列」中得到了最極致的體現。超智慧 AI(稱為 Minds)主導的後人類社會。它擁有驚人的物質富裕與個體自由,但人類政治參與卻近乎無存。所有公共決策皆由 AI 依據巨量資料與邏輯演繹完成,並以「關懷」與「效率」之名代替了政治辯論。這不是反烏托邦,而是某種難以辨識的「後民主」狀態。對 Banks 而言,這樣的社會或許比人類社會更溫柔、更理性,但也更令人不安——當機器替我們完成一切選擇,民主還剩下什麼?

這些科幻敘事的重要貢獻,不在於它們提供了技術答案,而在於它們指出了真正的政治問題:我們是否正在默默接受「可計算的未來」,而放棄了「可想像的未來」?

正如Zuboff在 《監控資本主義時代》一書中指出的,數位平台對行為的預測與塑造,實質上已對公民自由構成侵蝕。未來並非單純來自我們的選擇,而是由平台為我們「預測」後所設計出的那條最佳轉換率路徑。當未來變得可預測,它也可能變得不可反抗。

因此,科幻小說之所以重要,不是因為它準確預言了什麼技術,而是因為它堅持在最極端的技術情境下,仍要討論倫理、價值與人的主體性。在虛構的世界裡,它們為我們保存了那種不肯輕易交出選擇權的頑強思維。

七、未來政治的虛構場景與實驗可能

我們之所以需要科幻,不是因為它提供答案,而是因為它製造問題。

當現實政治陷入癱瘓,當語言被濫用、制度被失靈,我們轉而從虛構中尋找新的對話空間。在我看來,民主的未來,可能不再是憲法條文中靜止的承諾,而是一場持續試驗,一場分布於文本、螢幕與全球語境之中的想像實踐。

許多當代科幻作品將民主投射到數位治理的未來場景中,試圖重構我們對「效率」與「自治」的理解。在《中國2185》中,中國迎來一場由人工智慧「毛澤東」主導的再治理實驗,執政官女士最後下令大斷電,徹底清除了這些人工智慧,這並非民主決策,但卻保護住了那個社會的未來。我偶爾也會想像一個以區塊鏈為基礎的網絡式自治社會。人們透過透明投票機制與智能合約共同制定規則,這樣的社會似乎是參與式民主的極致。然而這種制度也暴露出倫理與效率之間的緊張:當「共識」被演算法固定,我們是否還保有反對的權利?

科幻作品中的這類技術烏托邦,從來都不是純然的樂觀想像。它們呈現出一種現代治理的悖論:我們渴望消除腐敗與錯誤,但我們也害怕將權力交給無法質問的系統。民主不只是投票與分權,它是一種對權力關係的不斷質問與反思。而這一層,往往是技術邏輯所排除的。

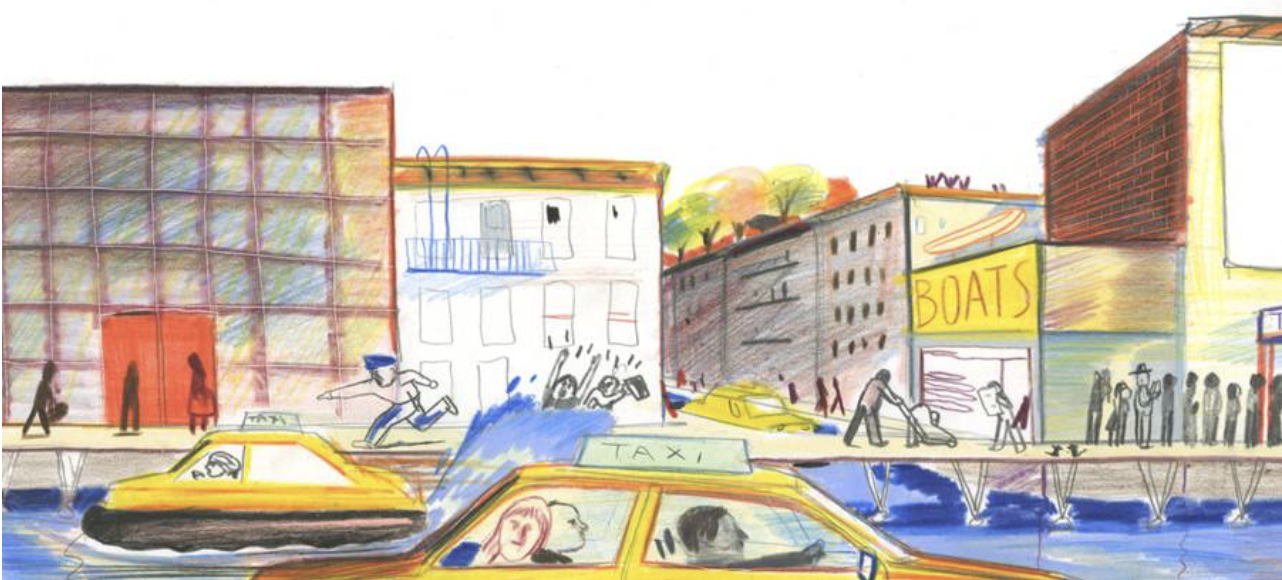

當政治無法對氣候變遷與資源崩潰做出及時反應,科幻小說提供了一個預演災後治理可能的場域。在 Kim Stanley Robinson 的《紐約2140》中,曼哈頓已被海平面上升淹沒,城市被改造成浮動生態體系。在這場水中生存的集體試煉裡,傳統的市場機制與國家權力都顯得遲鈍無力,真正主導未來的,是一系列由公民自發組成的「分散式合作體」。小說像是在提問:在氣候災難中,誰還能保有話語權?又是什麼樣的制度能夠存活?

而 Paolo Bacigalupi 的《The Water Knife》則描繪了水資源短缺下的美國西南部,各州爭奪水權,法律與道德崩潰。小說中民主幾乎淪為裝飾性的話語,暴力與私有資本主導政治。這是一種極端情境下的警世寓言:當資源變得稀缺,民主是否仍有能力分配公平?亦或我們將回到最原始的「生存式政治」?

這些生態敘事迫使我們重新審視民主的核心價值。民主是否能作為一種災後的重建機制?是否能提供比技術解方更強韌的社會連結?或者,正如文章中所暗示的,只有在災難已經發生、人類別無選擇時,我們才會真正學會如何共治?

全球化與科技的疊加效應,讓傳統國族式民主不再是唯一選項。它們催生出新的問題,也提供了新的想像。在劉慈欣的《三體》中,人類面對來自外星文明的存亡威脅,聯合國與各國政府不再是決策的核心,轉而建立名為「面壁者」的個體獨裁機制。這種治理形式既反民主又依賴信任,揭示出當全球信任崩潰時,任何制度都可能臨時讓位於「效果至上」。小說中的隱喻指向當下的困境:在跨國危機中,誰有代表全人類決策的正當性?

而《攻殼機動隊》則將我們帶入意識可以被上傳、身份可以被模糊的社會。在這樣的世界中,個體已非穩定不變的「公民」,而是流動的、組合式的意識載體。政治邊界與集體意識同步鬆動,傳統的「人民-國家-治理」三角形被打散,民主的概念也被徹底重構:當我們不再能清楚地界定「我」與「我們」,民主還有可能成立嗎?

這些作品的貢獻,不在於它們提出了現成制度,而在於它們撕開了我們對政治的慣性想像。它們提醒我們,民主並不是歷史的終點站,而是一場尚未完成的語言實驗與制度試煉。

八、結語|科幻小說是民主制度在極端條件下的模擬器

在資訊過載、資源衰竭、地球崩壞的情境中,它逼問我們:什麼才是真正可持續的治理?我們能否信任科技?我們還能信任彼此嗎?當民主制度變得不再有效,或不再被人們相信,我們將走向何方?小說無法給出答案,但它提供了語言,一種我們可能尚未擁有的語言,用來描述尚未發生的問題,或者說——用來延緩它的發生。

對我而言,閱讀科幻的那一刻從來不是逃避,而是參與。是一次離開熟悉世界的出走,也是一次回望現實的抵達。我從這些虛構中學會辨認權力的陰影,看懂自由的假象,發現語言可以如何成為武器,也可以成為避難所。

而民主——這個我們早已習慣用投票或憲法定義的詞,在科幻小說裡重新變得陌生又鮮活。它不再只是制度,而是關於想像的實踐;是每一次問出「還有其他可能嗎?」的那個瞬間。

或許,民主的未來,不會是我們現在所理解的那個樣子。

但只要我們還能想像,就還能改變。

*本文的最初靈感來自筆者寫作的一篇已經不準備使用的研究計劃書,但是因為感覺這個想法很好又懶得把它寫成學術論文的緣故,寫成了博文po在了這裡,也算不完全完全浪費了。去年寫了太多廢棄的研究計劃書,也許以後都會變成博客文章吧!希望大家不要覺得這個太難讀。

謝謝你們閱讀我的文章!

九、參考文獻

Anderson, B. (1991). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (pp. 1–7). Verso.

Asimov, I. (1951). Foundation series. Various Publishers.

Banks, I. M. (1987). The culture series. Orbit.

Burrows, D., & O’Sullivan, S. (2019). Fictioning. Edinburgh University Press.

Doctorow, C. (2017). Walkaway. Tor Books.

Haraway, D. (2016). Staying with the trouble. Duke University Press.

Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. University Of Chicago Press.

Hayles, N. K. (2016). Cognitive assemblages: Technical agency and human interactions. Critical Inquiry, 43(1), 32–55.

Herbert, F. (2003). Dune. Tor.

Hörl, E., & James Edward Burton. (2017). General Ecology. Bloomsbury Publishing.

Johnson, M., Molnar, S., & Phillips, J. (2016). Star Trek. Volume 1. Idw.

Liu, C. (1989). 中国2185. https://zhiqiang.org/resource/liu-ci-xin-china-2185.html

Moylan, T. (2014). Demand the impossible: Science fiction and the utopian imagination (R. Baccolini, Ed.). Peter Lang.

Older, M. A. (2016). Infomocracy. Tom Doherty Assoc Llc.

Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg. (Original work published 1949)

Roddenberry, G. (1966). Star Trek series. Various Producers.

Stephenson, N. (1992). Snow crash. Rizzoli.

Stephenson, N. (2011). Diamond age. Penguin Books Ltd.

Stross, C. (2005). Accelerando. Penguin.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Public Affairs.