在香港,拍攝街道、地方和流動的人

引子

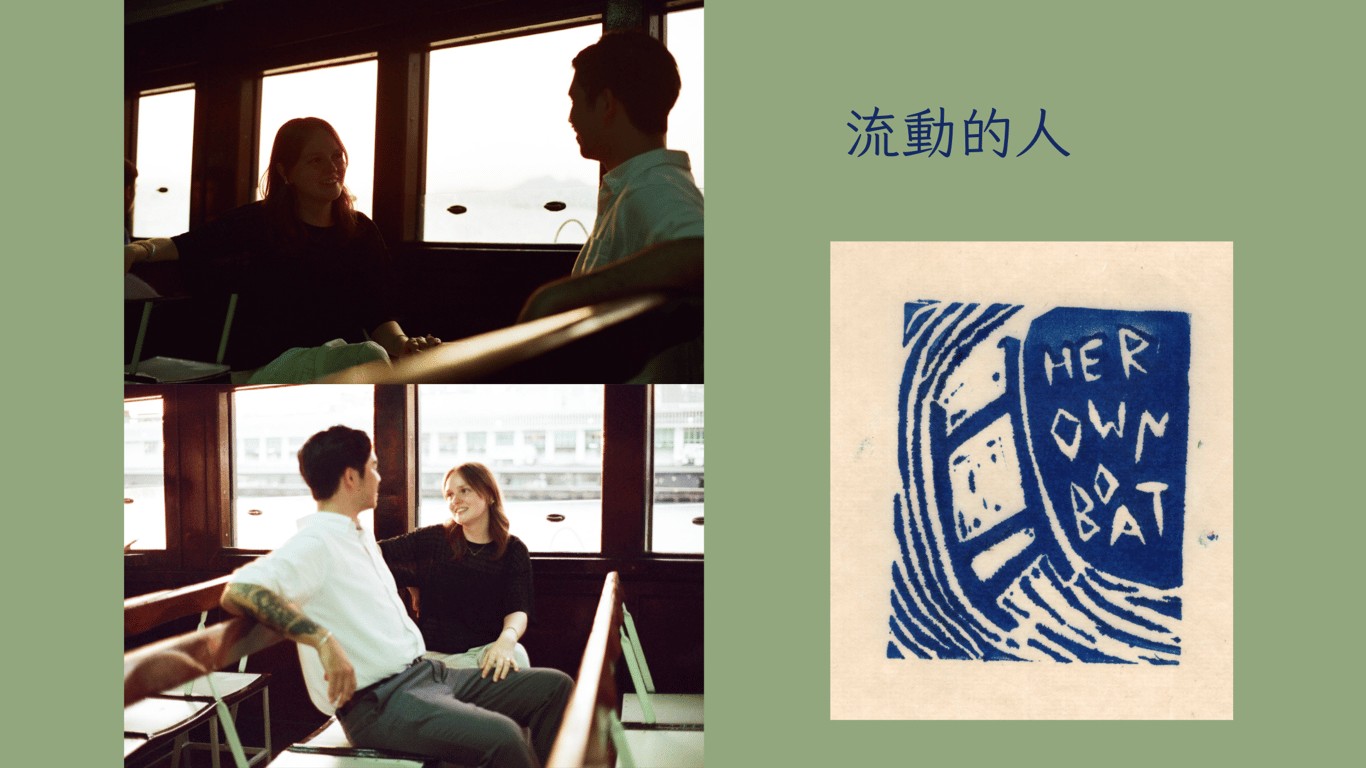

「如果你明天就會離開香港,最後想再去一次的地方是哪裏?」在確認拍攝之前,我總會和對面的人聊聊天。那一次,她和我說想去銅鑼灣,她在那一帶住過二十年。我們從她小學放學回家走的那條街開始拍攝,一邊散步一邊聊些瑣事,在她周末常去的維園曬太陽,也有人在那兒打籃球。坐電車的時候,天色已有些晚了。後來我收到這張照片也「哇」了一聲,感到收納其中的並不只是那天的對話,還有無數次她望向窗外看風景的時間。

剛剛提到「收到」而非「看到」照片,因為我用的拍攝工具是菲林(film,即膠片)。拍攝完成之後,要去冲洗店等照片洗出來。我中學時候就喜歡攝影,每天帶著照相機上學;但我越拍越迷茫,不明白什麽是「好的攝影」,我追求的似乎既不是器材,也不是技術,就停下了。這一停就是八年,直到2022年才因爲伴侶的鼓勵重新開始。他一張張仔細看著我從前的照片,認真地和我説,其實不需要知道什麽是「好的攝影」也可以開始,只要拍你想拍的東西就足夠了。他鼓勵我試試菲林,一捲135mm菲林只有36張,每一次按快門都需要考量。

第一捲菲林我拍了差不多一個月,感到非常新奇——原來我不需要看見照片,就已經可以重新愛上攝影。乍一聽有些矛盾,但仔細想來,照片是結果,攝影是過程,兩者的確不一樣。平時我們用慣了手機或數碼相機,對著屏幕上即刻呈現的照片,說「啊,我剛才笑得有點僵,再拍一張」,似乎是很自然的事情。但假設有那麽一次考試,你每寫下一道題目的答案,旁邊立刻顯示對錯,錯了要立刻改,你是不是也會緊張?當結果出得太快,我無法享受過程,只感到拘謹。何況藝術本來就沒有答案。

使用菲林讓我第一次感受到攝影創作的自由,「心無窒礙」:因爲無法即刻「看見」,我可以全身心沉浸於「看」的過程。我如何看,就如何拍。相機只是追隨著我平時投向這個世界的目光,將我之所見記錄下來,失焦、模糊、或者錯過什麽都沒關係,侷限也是創作的一部分。我媽媽有一次問我,「你沒有昂貴的器材呀」。我説,「外婆做了一輩子飯,也只用一口鐵鍋」。她一下子就明白了。工具並不是必要的,有些攝影大師也只有一台照相機。我常用的兩台菲林相機都是二手的,都不貴,都比我的年紀大了許多,其中一台甚至連電池也不用,簡直像一口鐵鍋、一本紙質書那樣平實質樸。這樣不起眼的「物件」,不會在拍攝中跳出來打斷我,我有充分的時間去感受對方的狀態,以及我們之間的氣流,捕捉我認爲重要的瞬間,且不需要對我的每一個決定做解釋。

街道與人像,導賞+攝影

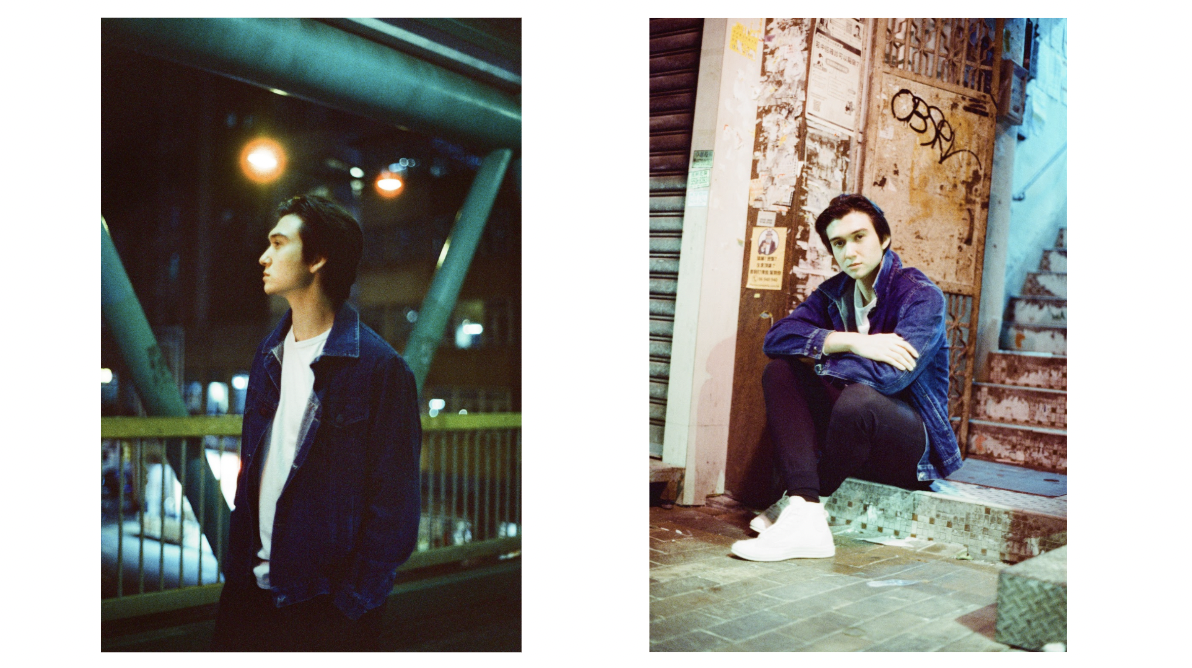

我最初是拍街拍的,拍攝人像是很偶然的。2023年年初,也就是我重拾攝影半年之後,有一位當時在香港芭蕾舞團的舞者Ethan通過Instagram找到我,問我能否幫他拍一組照片。我好奇地問他,我的IG一張人像照片都沒有,你為什麽找到了我?他説,沒關係,我在你的街拍中看到了人像攝影的可能(I see the portrait in your street photos)。我們事先商量好拍攝的地點——我給他看了滿島光在香港拍的〈迷宮〉MV,他覺得那樣就很不錯,我就選了深水埗——於是他就成了我拍的第一個人。

現在回看,雖然青澀得很,但這也是個好的開始,是它啟發了我在街頭拍攝人像。不過當時我在忙別的工作,一直到24年年初,我完結了手頭的項目(分別是日佔時期香港出版的日文報紙的編輯和校對、香港非物質文化遺產研究及口述歷史訪問),也認識了幾位在香港做訂製深度游的前輩,我便想到,既然我也掌握了不少鮮有人知的一手材料,也許可以在人像攝影的基礎上,再加上文化導賞,做一件自己能做的事情。這件事可以綜合運用我不同方向的技能:對香港本地文化、歷史、社會的理解,在香港生活十餘年的觀察,人像攝影,兩文三語的溝通和表達能力等,甚至還有我熱情好客的性格。我還想到,我並不需要和本地導賞者去比較,去看自己缺少了什麽,恰恰相反,有關香港的一切知識,包括粵語都是我主動學習的,對每一條街的認識都是一步一步走過來;自己經歷了從零開始認識香港的過程,更能體貼其他異鄉人的心情,知道如何進入這座城市,和它打交道。

我設想的大方向是「人與地方的關係」,並由此分出兩條路徑:如果是游客、或剛來香港的異鄉人,那就由我從詢問他們想看什麼、喜歡什麼開始,為他們量身訂製一次導賞,介紹我喜歡的香港給他們,再拍一組照片;如果是熟悉香港的人,那就請他們自己選擇拍攝地方。我沒有見到有人在香港同時做導賞和攝影(如有請告訴我),我只聽説過photo tour,也就是一位攝影師帶著本就喜歡攝影的人去拍攝,但不是攝影師幫客人拍人像。於是我就把自己的訂製服務命名爲“Photo + Tour”,用一句我喜歡的廣東話俗語講就是「又食又拎」(這個詞本來是負面的,指的是吃了別人的,還要打包走)。導賞和拍攝的過程是「食」,是體驗;之後再奉上照片,甚至客人還可以親自去菲林冲洗店拿走底片,作爲獨特的紀念品,那是「拎」,是產品——我希望客人感受兩遍不一樣的好,過程中玩得盡興,幾天之後看照片再回味一番。

到這裡為止都屬於是「美好構想」,但這件事和我之前自己做藝術、做研究不同的地方就在於,它是商業行為,需要客人買單才成立。我最初把能做的平台、能掛靠的網頁、各種app都試了一次,也許是我做的事情提供了全新的旅行體驗,而且初期訂價也不高,我陸續接到了一些客人,也有朋友付費支持。(關於文化導賞,我之前在《明報》訪問中講過一次,與客人結下的情誼更是讓我終生難忘,篇幅所限,這裏就還是以攝影為主。)

人與地方

我覺得攝影師只是攝影中的一小部分,對面的人、當天的天氣、周圍的物件,樣樣都會影響最後的結果。即便是同一個地方,每個人與空間、物件的互動,也是截然不同。香港對於我而言,本來便是記憶的疊加之地。因為攝影重遊故地,總會見到新的意義抽芽生出;而去陌生的地方更像探險。我拍的不只是人,也是人處在時時變幻的香港。

我不喜歡「擺弄」對面的人,不會對ta的服飾妝容有任何要求。我的攝影是即興的,由被拍攝者來主導,我只是盡力去體察——希望透過對方的一舉一動,去理解ta的心靈。有時回看照片會有新的發現,比如這組照片中,原來她幾乎沒有直視鏡頭,而我沒有干擾她的狀態,這樣就很好。

我經常回中大幫朋友們拍「畢業照」。這是為一位大學同屆好友拍攝,我們都已經畢業多年,但她說她那時才真正畢業。我們深知彼此都經歷了許多,才能走到拍攝那一天。正因為這是我們的大學,所以在「天人合一」會自然地坐在池邊,而不是拍遠景和倒影;所以在「烽火台」會自然地倚靠在朱銘的雕塑上,而不是捧著花束站在烽火台中間。「近」與「遠」原來是這樣表達出來的。被拍攝者的身體語言,如此細膩而有創意。不必由我提前設想,設想了也只是設限,「我」要退得很後,才能去呈現對方的心意。

這是給一位學妹拍的畢業照,右下角這張也是在「烽火台」拍的,但她想拍的是背後的百萬大道。中大對我和她很不一樣,我當時寫道:

記憶中沒有鐵絲網的中大是玉佩也是寶劍,總能和我一起穿過迷霧,定住心神,喝退一切妖魔。可相中人說,對於她,這樣的記憶更像是游絲,「我在其中感受到的是習慣性的被剝奪和無力,但有那一根、那幾根纖弱的游絲牽引著,就不至於兩手空空地癱坐在原地。」

但每當看到這張照片,又總覺得又有寶劍的鋒芒、也有游絲的柔韌,終究是我們共同情感的體現。

這是最近給另一位學妹拍的畢業照,她和她在中大種的花合影。她之前說面對鏡頭可能會緊張和尷尬,或許因為聊得很開心,也或許是因為我不會指導或干涉她的動作,很幸運地捕捉到了她放鬆散步的狀態。

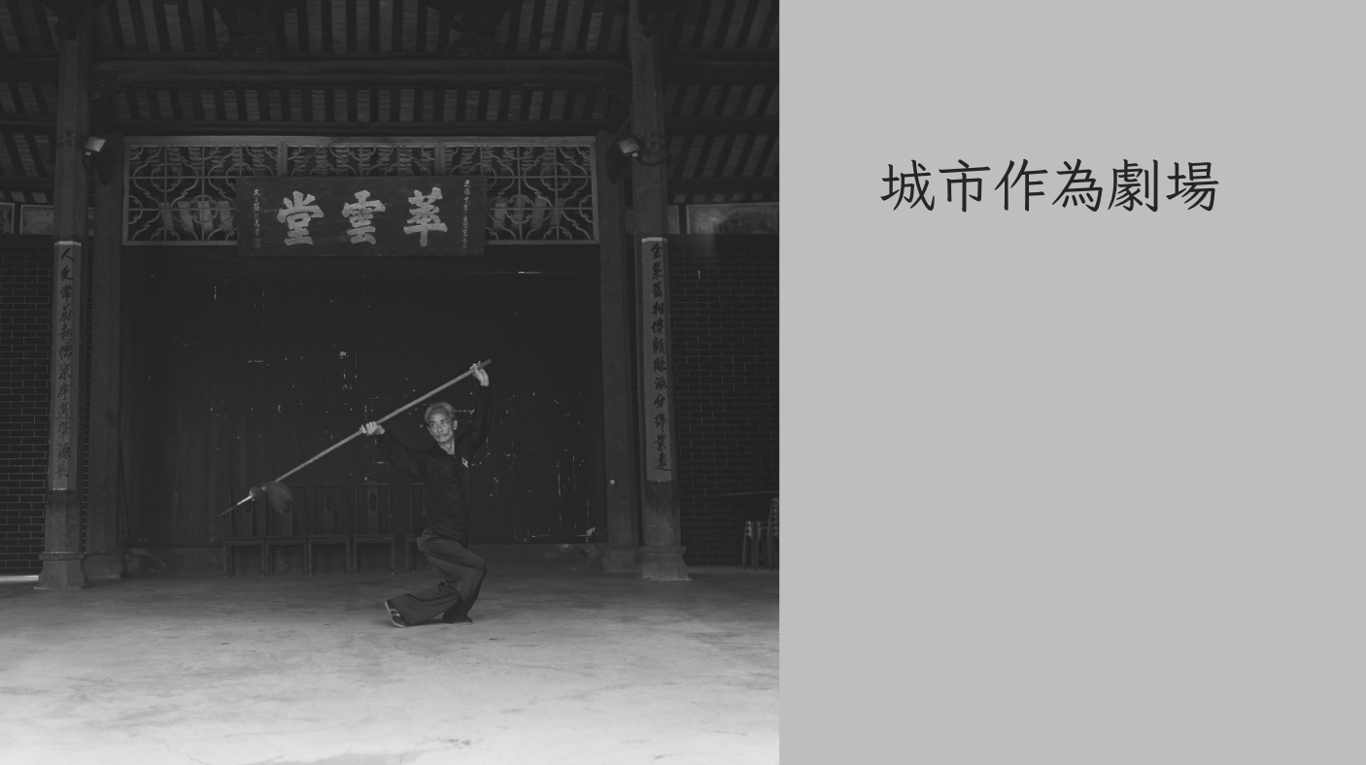

地方作為劇場

日常生活中,一個人如何站,如何坐,如何依靠欄杆,怎麼放自己的手,也會有意無意間演繹出內心狀態;在戲劇化的場景下更是如此。我不會特別追求所謂的「大片」、「硬照」風格,但如果被拍攝的人主動地、有意識地選擇了表演——包括自主決定服裝、妝容、道具,甚至即興演出(happening),那我則十分期待能最大程度地表現對方,如同煉金術一樣「提純」。

這組在新界祠堂和寺廟中拍攝的照片會隨著武術師傅的書籍出版,我們選擇這些地方,因為它們是香港武俠電影的取景地。每到一處地方,師傅都會先虔誠地焚香禮拜,告訴這些地方的先人與神靈,如有衝撞打擾,請他們不要怪罪。

這是最近喜歡的一組照片,是為朋友拍攝白袍被玷污的過程,每張照片都蘊藏著不止一種情緒,張狂、不羈、寂寞、無奈、「我本楚狂人」等,每一張的姿態是舒展外放的。

這時候再回看2024年1月為他拍攝的照片,姿態雖好,還只是外在的「形」。最近這次才算是拍到了我認識的那位朋友,追魂奪魄,令人心驚,想起攝影被視為「攝魂」的年頭。

我喜歡接到燙手的、「難拍的」攝影案子(去年開始做的一個藝術合作是關於死亡,完結之後會在香港做展覽,恕我日後再公佈詳情)。拍完這組照片我寫了這段話,感覺和攝影這個媒介的相處,也到了一個新的階段:

藝術家就是和選擇的媒介朝夕相處,並與之相鬥的人。能做出多少自己的事情,取決於有多少的耐心與之相處,有多少毅力與之相抗。

只有愉悅和欣賞的,可能是評論家、老師、愛好者。這些都很好。但是如果要用這個媒介做出些什麼,大概無法避免那個互相摧磨的過程,「至親至疏」形容的不一定是夫妻,倒真的是藝術家和媒介。用得太順手、太棘手都不好,都不夠,如今不會用「相愛相殺」這樣戲劇化的詞語,但當真是日夜相對之中去走一步路,根本沒有現成的路,一步都不容易(也那麼容易踩空)。以前還會用寫作者涉足攝影這個藉口,妄想擋住來自攝影這個媒介的凝視,但現在還是決定看回去,和它糾纏到底。

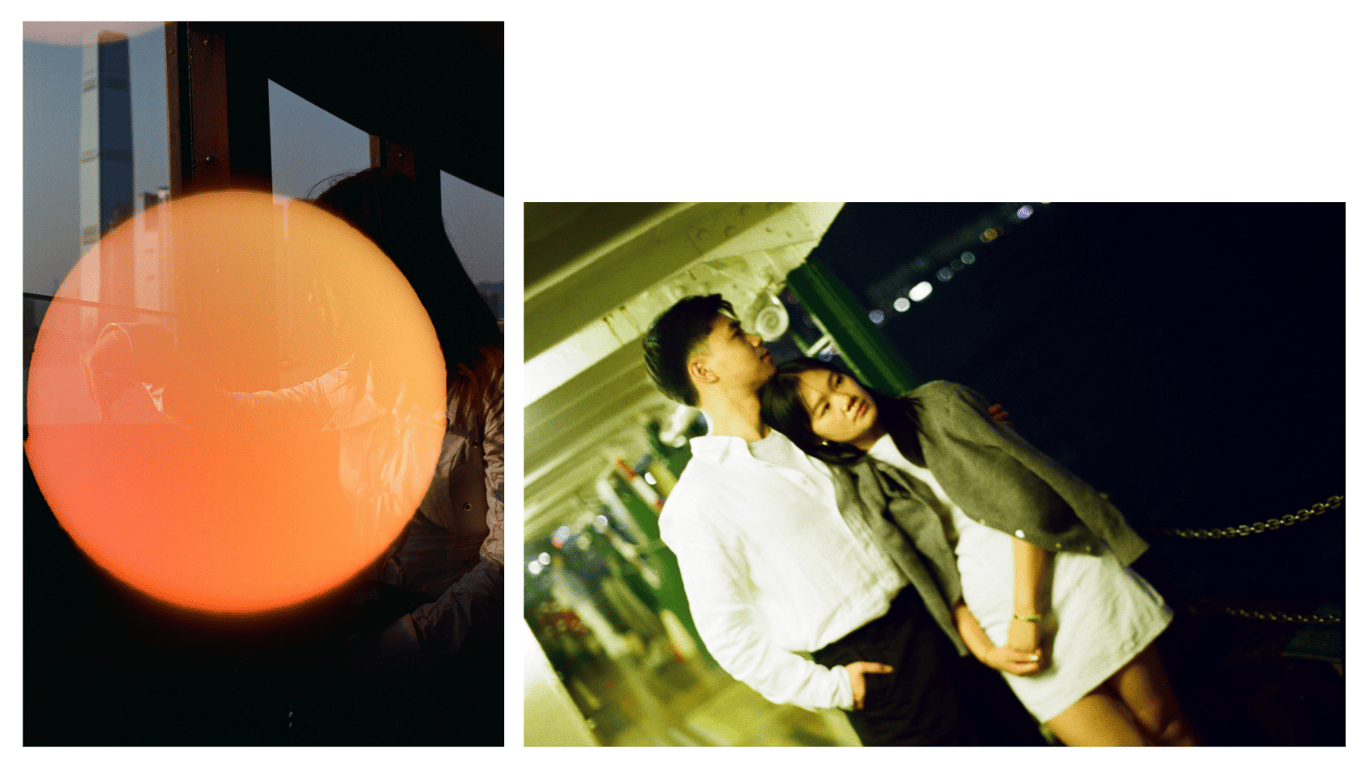

信任與療癒

性別議題貫穿了我所有的創作,攝影也不例外。我很榮幸,得到了許多性少數者的信任。天橋上這對情侶和我說,她們因爲我在中環拍的「夜色中游蕩親密」那組照片開始追蹤我,半年時間看了我寫的所有帖子,才來找我,但第一次就發了近一千字的消息給我。她們希望找到一位讓她們覺得安全、不會評判她們的攝影師,長期為她們拍攝(我很榮幸,可以通過她們的「考驗」)。在見到她們之前,我已經知道這會是一次美好的相遇,因為我們三個人都有許多被創作、被香港托起的時刻。她們收到照片之後非常喜歡,說照片很美,我說那是因為她們本來就很美,她們的愛也很美。她們竟然因為不能公開正面照而感到抱歉,我立刻回覆道,請千萬不要這樣說,這不是你們的錯。愛人之心,何錯之有。

我希望這組照片拍到她們內在的光,成為存放她們共同記憶的匣子;無論什麼時候打開,都能見到自己琳琅美玉的一面。攝影可以是理解、療癒、發現、探索,不只是紀錄外在的客觀存在,也可以是向內的,可以是描繪心的語言。我想要以我的創作和愛作為祝福。

這是第一次拍攝身體。這張照片是得到了她們的允許才公開的,我很感激。我當時寫了這樣一段話:

我深知攝影師與被拍攝者之間總是存在的權力關係,在任何情況下,都會尊重被拍攝者的意願,絕對不會未經書面同意而公開任何含有裸露成分的相片。我痛恨以他人的生命經歷、隱私或尊嚴作為飼料,生成所謂「藝術」之人,希望每一位被拍攝者得到的,不只是作為結果的美好照片,而且是拍攝過程中的程序正義、舒適與自在。

我暫時想將這一類攝影成為「身體攝影」。我不滿於其他現有的名稱(如「私房攝影」、「閨房攝影」、「情色攝影」、「大尺攝影」)——這些稱呼都在用其他詞彙來代替「身體」這一被拍攝的對象,這種遮遮掩掩的態度,彷彿故意讓人浮想聯翩,卻同時窄化了「身體」的可能。這一領域中充斥著男性攝影師的性騷擾與精神暴力,還有對被拍攝者的相貌攻擊、污名與凝視,是極度厭女的場合,當然也就拒絕了更多人的參與。其實,身體可以是任何東西,是抗爭的戰場,是人與人接觸的點,是生命發生與結束的地方,也可以僅僅是身體而已。每個人的身體都是獨特的,運用和展示自己身體的方式,也無不體現著ta的精神。

我最近接到了另一個困難而勇敢的拍攝委託,令我震撼:ta決定要回到ta曾經喜愛、但後來因為被性侵而一度不再去的地方,做一次拍攝。ta說ta覺得已經可以面對了,但拍攝中也不知道會怎麼樣,是否會崩潰,大哭,抑或只是平靜。無論如何,我都感恩可以得到這樣鄭重的託付,期待可以和ta一起度過那次拍攝的時光。

流動的人

把「流動的人」放在最後講,是因為這幾個字太切身了。可能你也注意到,我的名字「流浮山堂」也帶了「流浮」二字。據說「流浮山」是位於新界元朗的一座山,但我從未去過,只因為一次八號風球聽說了,覺得「流浮」與「山」的張力實在美妙,就拿過來當堂號用(古人指地為名,如「東坡」)。

有時客人會反過來問我:「如果你明天就會離開香港,最後想再去一次的地方是哪裏?」以前我的答案一定是中大,但如果這個回答太親密,我有時也會答是天星小輪——在九龍和港島之間來回往復的地方。

前幾年我時常設想著「明天就會離開香港」的情形,覺得自己在這裡待得太久了,人來人往,我這個異鄉人反而成了朋友們與香港之間的錨點——也沈重,也安心。我站在去留之間徘徊不前,沒想到做Photo+Tour這件事無意中打破了僵局,讓我有機會接觸豐富的人生樣本。從去年3月至今,我接待了來自30個不同地方的客人,他們大多不只在一地生活過,也有許多人是移民二代、三代。聽了她們許多家庭故事,我感到釋懷——之前每一位選擇移民的朋友都像是在背水一戰,每個選擇留下的朋友也都有沈甸甸的理由;我自己也被那份沈重包裹了很多年。但其實移動、遷徙、流動這些詞在每個人那裏的分量都不同,離開未必是出路,留下也不一定是終點。我如今在香港,切切實實地活著、愛著、給那麼多人留下美好的回憶,以後若要告別,也不必感傷。

我將我做的事情稱為「反方向的旅行」:旅行是我走到其他地方,但現在是其他地方的人走向我。如果「流動性」不只是指向地方,而是指向人、價值觀、生活方式,我每天都在通過別人的眼睛看到香港、看到世界的風景,再把那些珍貴的、閃光的瞬間收在照片中。

我的客人和我説她們感到被療愈、被接納、被看到,和我説認識我是她們香港之旅最美好的事;而我也被她們接住了,我認同了自己創作的這件事,甚至依戀著這件事。從綫上走到綫下,許多難以開口的話,不知道如何打破的隔閡,在「一期一會」之中都變得不再那麽重要:人與人的連結依舊真實不虛,大家對這座城市的感情可以宣之於口,每個人都承載著自己的那一部分記憶,所有人的記憶也被編織到一起。我好像站在一個天平之前,一邊是「恐怕這個璀璨都市 光輝到此」,一邊是我們現在種下的新的星星,等待和希望。

這是6月14日在綫上社群靈感買家俱樂部的講稿全文(當時限於時間無法分享全部),謝謝Forrest邀請我參與這次題為「創作一門小生意」的分享,其他講者的內容、還有Q&A環節都讓我深受啟發。尤其是小象問的,「你最想拍到什麼樣的人?」我的回答是,「有自知(self-awareness)的人,能認識自己,知道自己在做什麼,想要什麼,對拍攝也會有幫助。」

自我介紹:我是流浮山堂(Ashley),做許多不同的事(中文/文學教育、攝影/導賞、寫作、版畫、脫口秀、翻譯等等),最近思考的主題是「用有意義的勞動,連結自我和他人」。我很珍惜分享工作與創作的機會,如果你有興趣,歡迎找我聊一聊。