《财富、贫穷与政治》:社会流动性比你想象得高,关键在文化价值观

在美国读书期间,我接触的大多是自由派主导的知识分子和媒体人。受制于“政治正确”的氛围,课堂上很少有人公开探讨保守派经济学家的思想。直到最近,我读了保守派代表人物、芝加哥学派经济学家托马斯·索维尔的代表作《财富、贫穷与政治》,才真正体会到:在讨论贫富问题时,离开了经济事实,很多观点和决策都只是一厢情愿的幻想。索威尔强调,只有基于真实的经济数据,才能做出正确的社会决策。

他提出一个颠覆常识的重要观点:贫穷才是人类社会的常态,而富裕才是例外。人类历史上,大多数人一直处于贫困状态;我们真正要研究的,不是“为什么有人是穷人”,而是“为什么有人能变得富裕”。贫穷的根源并不在于“分配不公”,而在于“生产不足”。一个人之所以贫穷,不是因为有人抢走了他的收入,而是因为他无法生产出足够的价值来摆脱贫困——无论原因是地理、文化还是社会因素。

索威尔认为,创造财富依赖于多个因素的交互:地理、文化、社会制度和政治环境等。以地理为例,封闭地区、缺乏交通、贫瘠土壤、缺乏水路和大型牲畜的区域,经济活动能力受限,信息流通迟缓,难以创造出高效的生产体系。例如,全球约10-12%的人口生活在山区,这些地区普遍贫穷、与现代经济脱节。山区居民与外界接触有限,思想交流匮乏。正如他所言:“只有在更大的文化域中人才才能获得知识,也才能将自然资源转化为财富。”

土壤与气候的差异也影响了经济产出。在热带,气候温暖,食物常年可得、无法存储,人们缺乏“时间紧迫感”;而在温带,必须在有限的生长季内储备过冬的粮食,这种生存压力催生了更强的规划能力与纪律意识。因此,从温带迁徙到热带的群体,往往比当地人更成功。例如,东南亚的华人、西非的黎巴嫩人,虽然对当地地理不熟,却能在短时间内实现财富积累,反超本地居民。

除了客观条件,主观能动性和族群文化也是较大的影响因素。索威尔指出,如果“环境”指的是人们眼前的生活条件,那就难以解释为何同处一个环境中的某些族群会表现得更好。这是因为文化的影响可能远大于物理环境。

一些国家的移民群体常常携带原有文化迁入新环境,通过勤奋、重视教育实现阶层跃升。东南亚华人、美国福建移民、黎巴嫩裔商人等,都是这样的例子,即便初到时极为贫困,但在短短一两代之内,他们的子女往往已跻身社会精英,远超资源更多的本地人。这种成功并非偶然,而是源自其文化内部对知识、技能、教育与做事纪律的重视。

值得注意的是,索维尔本人出身于贫穷的黑人社区,却坚决反对“结构性歧视”和“受害者叙事”。在他看来,黑人贫困的根源并非种族压迫,而是内部文化问题:单亲家庭比例高、不重视学习、依赖平权法案和福利制度、缺乏长期教育与职业规划等。

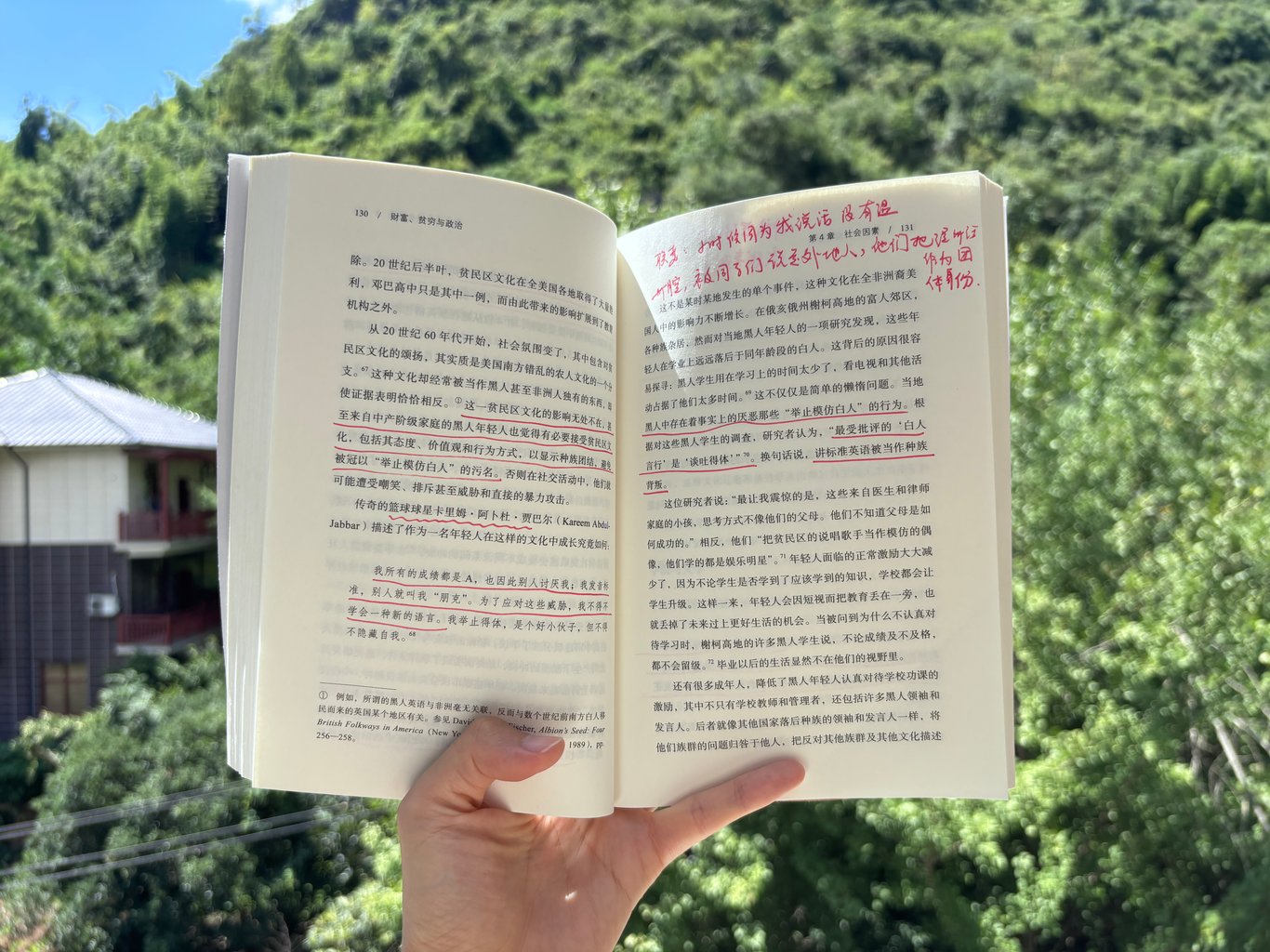

更严重的是,黑人群体将“贫民窟文化”视为身份认同,对标准英语、得体谈吐和规矩举止抱有强烈的反感。一旦有黑人少年认真学习,就容易被同伴孤立和嘲笑,被指责为“模仿白人”。这种现象,与中国高考刚恢复时部分农村地区流行的“读书无用论”颇为相似。

篮球明星 Kareem Abdul Jabbar 曾回忆,他所有课程都拿A时,别人就讨厌他;当他说一口标准英语时,又被叫作“朋克”,迫使他不得不模仿贫民窟黑人的举止。索维尔认为,黑人群体更应将精力放在价值观与责任感的培养,而不是以种族歧视为借口,把一切失败都归因于外部环境。

我在波士顿大学读书时也观察到了黑人的文化态度。班级里有两位黑人同学,其余是西欧裔、东欧裔、古巴裔、拉丁裔、印度裔和华人等。成绩最突出的往往是白人、印度人和中国人,而黑人同学几乎总是垫底,还常常迟到、缺交作业。课下聊天时,她们谈棒球、橄榄球时充满热情,但一涉及学术便兴趣全无。

一次媒体法律课上,一位白人老师因黑人学生长期不及格而不满,当场说出:“有些加分进来的人,不好好学。” 这句话随即被举报为种族歧视事件。这一经历,让我有点理解索维尔所说的——文化与态度可能比外部政策更能决定一个群体的长远表现。

索维尔还提出了“保护的悖论”:越是过度保护弱势群体,反而可能让他们的能力不断退化,最终失去创造财富和参与社会的能力,从而在经济地位上愈发落后。例如,美国推行最低薪资法案,原意是提高底层黑人的小时收入,却导致雇主因成本增加而更倾向雇佣熟练工,非熟练的黑人反而更难就业,犯罪率随之上升。又如,美国在上世纪实施平权法案,对黑人学生实行考试加分,使更多黑人进入顶尖高中,但毕业率却直线下降;反观加州大学在取消加分政策后,黑人和拉丁裔学生的顺利毕业人数在四年内增加了55%,理工科毕业人数更增加了51%。这些数据说明,政策倾斜并不能从根本上改变弱势群体的长期处境——真正决定他们能否向上流动的,是自身的能力、文化与适应环境的方式。

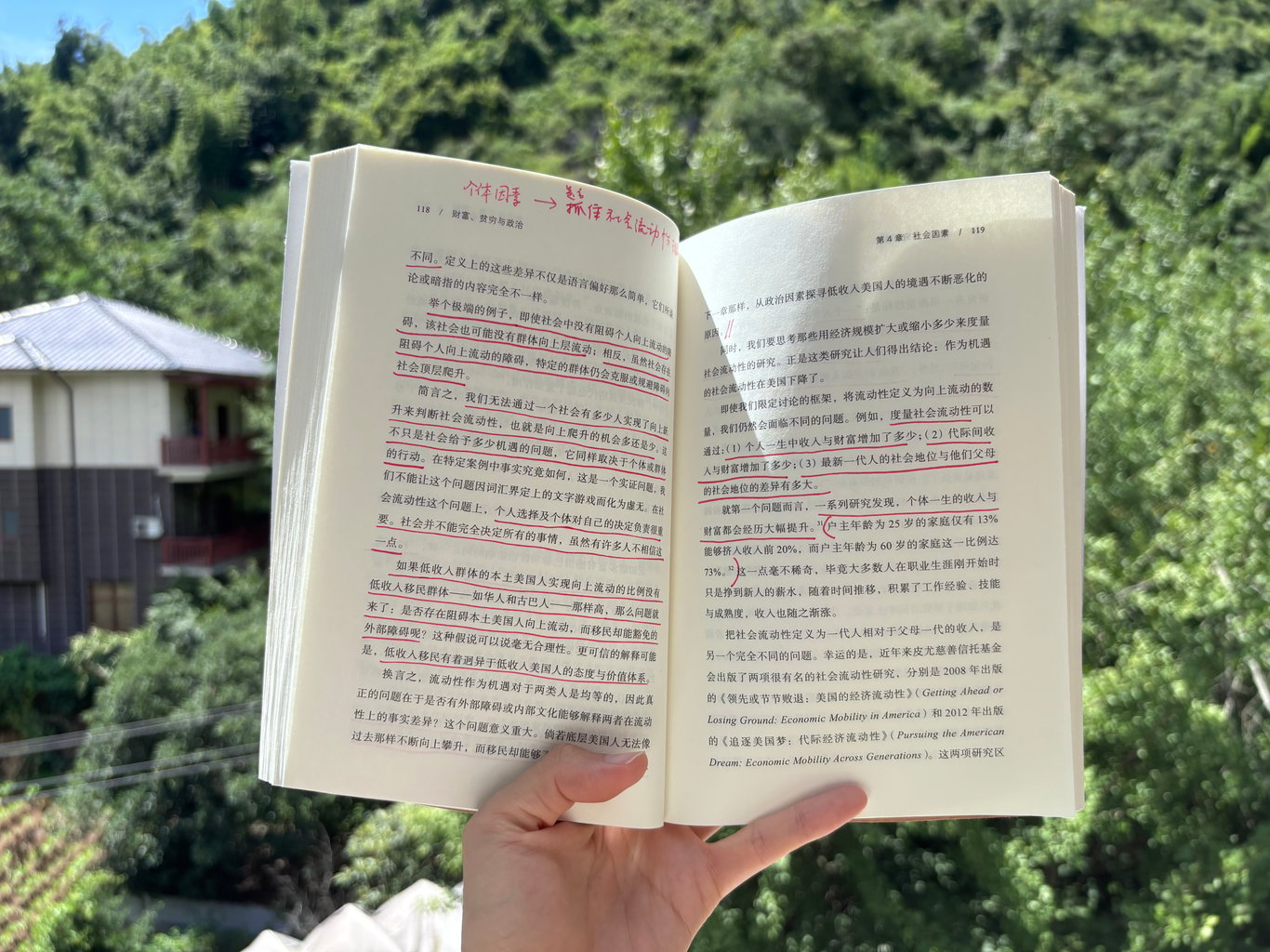

此外,索威尔还澄清了一个常见误区:所谓“阶层固化”并不成立。很多人误以为“富人永远是富人,穷人永远是穷人”,但实际上,不同阶层的内部成员一直在变化,个体在一生中,随着年龄、经验、技能增长,收入水平会显著增加。数据显示,56%的家庭在生命某一阶段进入过最高10%收入群体;25岁时只有13%的家庭进入前20%的收入阶层,到60岁时这个比例却高达73%。此外,密歇根大学的长期追踪研究发现,1975年处于最低20%收入组的人群中,其中95%在1991年已经提高收入,其中29%已进入最高20%的收入群体。因此,“阶层固化”的结论是站不住脚的,所谓阶层差距不过是年龄差距。

这个现象和中国、日本、欧洲的现状也很相似,年轻人基本上是月光族,大部分的财富都掌握在中老年人的手里。毕竟,从体力经济进入复杂的知识经济时代之后,技能学习和经验积累的周期延长,财富积累更需要时间沉淀,“熬年龄”成为常态。如果能对每个人进行一生的经济地位追踪(学界难以承担如此高昂的成本),社会的实际流动性会远超人们的想象。

然而,媒体和政客却故意混淆“机会均等”与“结果均等”的概念,将一切结果的不平等归因于制度压迫,以激发民众仇恨,谋求政治选票。他们忽视了一个关键事实:不同人对同样机会的把握能力是不同的。比如,比如,在纽约三所顶尖公立高中里,亚裔学生比例是白人的两倍,福建移民刚到美国时贫困潦倒,但第二代的教育水平和收入就能超越白人;1959年古巴难民因革命逃到美国,大多沦为体力劳动者,但30年后,其后代年均收入已超过5万美元,是美国白人的两倍,1990年他们掌握的商业总收入甚至超过整个古巴。这难道能说明本地白人没有得到“平等的机会”吗?真正拉开差距的,不仅是外部环境因素,部分原因也是特定人群内部的价值观。

在自由派主导的学术界,成就往往被解读为“特权”。索维尔对此直言不讳:应当承认族群的努力与成就。例如,爱尔兰人与犹太人初来美国时也曾贫困潦倒,但通过世代奋斗实现了阶层跃迁。若在讨论经济不平等时,刻意回避行为、生产效率与价值创造,只关注结果差异,那就是一种政治操作,而非理性分析。

他反驳自由派“财富来自贪婪”的说法,相反,财富源于创造价值。洛克菲勒通过改良煤油生产与运输系统,让普通人能在夜晚点灯;福特的流水线大幅降低汽车成本,让工人阶层也能买车。只要企业主足够“贪婪”,人们就愿意付钱吗?不可能。相反,这是因为他们提供了有用的产品和服务。财富,是生产价值的副产品,而非掠夺他人的结果。

总之,索维尔通过这本书揭示了一个基本事实:贫穷是常态,富裕是例外;创造财富不仅依赖环境与机遇,更根植于个人的主观能动性、文化价值观和做事方式。这对理解经济公平、社会流动与政策制定,提供了不同于主流的视角。

如果你有兴趣,可以将本书与《国家为什么失败》对读。《国家为什么失败》强调政治制度决定贫富,关注制度是汲取型还是包容型;《贫穷的本质》则探讨贫穷难以消除的原因,并分析政策如何顺应穷人的思维方式来促成改变。而索威尔的出发点则不同,他认为很多研究默认富裕是常态,贫穷是例外,而事实恰好相反。

三本书观点各有侧重,结合阅读会更全面。毕竟,经济学的一大难题就是因果难以孤立识别:在物理化学中可以隔离变量做实验,但在经济学里,社会是个复杂系统,很难保持“其他条件不变”,因而更难得出单一、绝对的因果结论。