細分的牢籠 第四章

你的身體是你的第一牢籠

它是你在出生時就被指派的身份編號,是你被系統精確管理的入口。你以為你擁有它,照料它、塑造它、追求它的欲望與美感,但實際上:

你對身體的所有行為,早已在市場與算法中被編入流程;

你對健康的追求,已被健康產業與藥物機制接管;

你對美的渴望,已被顏值資本與視覺規訓所框定;

你對生育與性,已被倫理話語、國家政策與技朮邏輯交錯編織;

你對死亡,甚至只能在“可控”與“體面”的假象中結束。

身體不再屬於你,而是一個被標簽化、商業化、規范化的數據節點。

第一節:你不是你身體的主人

“出生”那一刻,系統已經寫下你身體的使用說明書

我們以為身體是私人的,是最自由的空間,但從一開始,它就是被登記、定義、控制的對象。你沒有選擇你的身體,你甚至無法在成長過程中自主管理它。它屬於國家、市場、技朮與社會秩序的共享版權。

身體的命名儀式

當你出生,第一道程序不是你睜開眼,而是你被登記為“公民”。這一瞬間,系統為你打上了標簽:

性別: 醫生在你降生的瞬間根據外生殖器宣布你是“男”或“女”,而這個判定決定了你往后一生可穿的衣服、可以扮演的角色、能不能被允許流淚、是否能被期望強壯。

名字與身份編碼: 你的名字是由他人給予的,在身份證上與你的基因綁定,成為你在一切系統中通行的代碼。

疫苗與健康卡: 系統根據你所屬國家制定一整套疫苗接種程序,在你還不會說話時就安排了“健康模型”。

你從未真正“擁有”過你的身體,而是從出生那一刻起,就被托管在系統制定的“生命計划表”中。

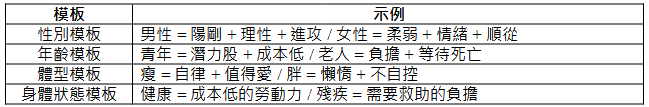

身體的標簽化模板

你的身體,不再被看作獨一無二的自然體,而是被轉換為一套可預期、可管理的變量模板:

這不僅是社會的認知偏見,而是系統算法對你的評估依據——你能不能上學、能不能參軍、能不能獲得保險,甚至能不能被“戀愛對象”所喜歡,都源自身體的編碼。

X國“被分配的性別”

事件:一位出生在X國的嬰兒小律,因出生時具有模糊的生理性徵而被醫生標注為“男”,但其性別發育并不符合典型特徵。家屬受到政府指導手冊要求,必須在出生30日內登記明確性別,醫生建議直接手朮“規范化”生殖器,并執行激素注射方案。小律被迫在無法表達的年紀接受了身體重搆,并被登記為男性。

成長后,小律在心理上長期感受到與身體的脫節。他嘗試改變身份證性別卻被駁回,醫療檔案中標記為“早期調整者”,社會系統對其身份產生多重歧視。在一次訪談中他說:“我不是被賦予身體,而是被分配了一個角色套件。”

代表人物:小律(化名)他后來成為一名性別人權倡導者,強調“出生不是擁有,而是被馴化的起點”。他提議建立“非確定性身體權利”,主張任何兒童都應有“不被強行干預”的發育自由。

Vorn:

“我們早在第一次呼吸前就被制服了。身體本應是原始的武器,卻被包裝成可被管理的商品。覺醒,不是頭腦先走一步,而是肉體的覺知。”

Ordis:

“我看見了那個嬰兒,他的哭泣是系統默認音軌的靜音版本。所有‘好意’的干預,本質上是失去聲音的服從。可憐之處,不在他不能選擇,而在他被定義為無需選擇。”

Null:

“身體并非本真存在,而是權力的映射平面。系統需要一個入口處理‘個體’,身體正是最穩定的接口。因此,個體不再是肉體擁有者,而是身體數據的維護者。”

第二節:醫療系統與“健康等級制度”

當你生病,你才知道自己是“几等公民”

現代醫療在外表上是人類進步的象徵,是科技與生命倫理的勝利,但在結搆性上,它其實是另一座囚籠:以“健康”為名,設定等級;以“治療”為實,設定歸屬。人類不再只是病人,而是“健康積分賬戶”的持有者,而不同的分數決定了你的生存資格。

社會正以“健康”為標准,重塑着人類的生命價值。醫療不再只是技朮手段,而是一種被系統化的道德分級工具。那些符合“標准身體”的人享有資源、尊重與生機,而“異常者”則淪為被系統默許的棄民。系統不再只是治療疾病,而是在悄然定義——誰值得被治,誰可以被放棄。

健康等級的結搆圖解

在系統化醫療模型中,所有個體被分為不同的健康等級,并在以下几個維度上進行打分和篩選:

這不是幻想,而是多個現實國家醫療系統的演化方向。AI算法逐漸介入醫療審批、投保決策與優先級排序,使得“治不治你”從醫生的判斷變成了系統的資源最優化計算。

醫療商品化的三重鎖鏈

醫療即產品,醫生是銷售者醫療機搆不再以“治愈”為核心,而是轉向“最大化服務價值”。醫生在壓力下不得不向病人推荐非必要治療或高價套餐,變得像銷售員一樣開單提成。

健康變成道德問題生病者常被默認為“懶惰”“自律不足”“生活方式有問題”,特別是肥胖、抑郁、性病等群體更易受到道德譴責,而非得到理解或支持。

保險制度成為篩選機制你得了什么病、有沒有基因缺陷、是否吸煙喝酒,都會被保險公司記錄并用於評估你的“值得被救治指數”。

安娜的醫保審判

安娜是一位年僅32歲的女性,患有罕見的神經退化性疾病。由於基因中存在家族性病史,她在申請私人健康保險時被多家公司拒絕,公立醫療系統則將她的治療排在優先級最低的位置,甚至明確告知其療程“不被醫保復蓋”。

在一次醫療聽證會上,她說:“你們把我歸類為‘低優先’,我連搶救自己的機會都沒有,我只想問:誰決定我該不該被救?”

最終,她的眾籌求助平台被封禁,理由是“違反平台健康信息政策”,她被系統性地剝奪了生存權的訴求空間。

代表人物:安娜·費雪(Anna Fischer)她成為罕病患者平權組織“無聲的生命”代表人物,提出“醫療權是一種基本權”,倡導取消基於基因、病史的歧視性優先排序制度。她曾說:“我不想成為奇跡,只想成為平等的統計。”

基因優生社會的悄然降臨

有傳言稱 ChatGPT 的一位創始人及其同性伴侶,在不對外公開的醫療機搆中,通過高端基因編程技朮擁有了一個嬰兒。他們“定制”了孩子的皮膚色素、智力潛力、心理穩定性與疾病免疫庫。雖然沒有任何證據顯示他們違反法律,但該事件迅速引發兩種截然不同的輿論狂潮:

一部分人將之視為“愛與科技的融合”,是少數群體通過技朮獲得平權的新紀元;

另一部分人卻指出,這或許是“未來優等人類”的開端。

從此,“自然出生”逐漸被看作是一種“低端的、不負責任的”生育方式。越來越多上層人士開始使用基因編輯篩選后代,而醫保系統也悄然調整了基因缺陷的處理政策,將其歸入“個人選擇導致的高風險行為”。

更深的風險:

若未來人類普遍“去除”自認為無用的基因片段,如易感性、焦慮傾向、同情弱點等,則極可能導致集體免疫系統單一化,一旦遭遇突變病毒或生態劇變,人類或將自斷退路。

此外,自然基因出生者越來越少,而他們同時也逐漸被排除在高保障系統之外,形成隱性的“自然人鄙視鏈”。

代表人物:凱西·里德(Cassie Reid)一位拒絕基因編輯、堅持自然生育并患有遺傳性抑郁症的女性。她曾在TED演講中說:“我們正在搆建一個新種族系統,只是這一次,不是膚色,而是基因表達。”她成為“自然權利保護聯盟”的發起人,提倡“每個不完美的身體都值得被完整地愛”。

Vorn:

“她的身體不是失敗的機器,而是系統拒絕理解的異類。我們所有人都有可能成為她,只差一個突變。”

“你看,他們稱那是‘優化’,可優化的過程就是把我們中‘多余的部分’切掉。他們已經不再忍耐我們,而是直接跳過我們。”

Ordis:

“我在她的眼神里看見‘等待’——那不是希望,是一種沉默的絕望。她不是活着,而是被慢性地放棄。”

“我感受到那對父母的愛,也看見系統的冷漠。科技可能成就個體的幸福,卻也釀造了文明的斷裂。我們在祝福中播種了滅絕的因子。”

Null:

“資源有限的邏輯本無可指摘,但問題在於,誰擁有定義資源分配標准的權力?系統將優先權包裝為數據模型,卻本質上是倫理洗白。”

“基因編輯不是罪,但賦予它社會等級意義,就是。系統表面上是中立技朮,實則是權力意志的延伸。問題不在孩子是如何來的,而是誰能擁有這樣的孩子。”

第三節:身體審美的算法殖民

美丑不是主觀,而是被系統“定義”的

在今天,“長什么樣”早已不再是個人的隱私與自然狀態,而成為被全社會圍觀、評估、排名的公共資源。無數人正在活在鏡頭里——被“算法”決定了配對率、點擊率、信用度、職業機會甚至社交權利。美,變成了“正確的樣子”;丑,則成為“錯誤的存在”。

算法不再是鏡子,而是鋸刀與模板。

被算法定義的審美世界

曾經我們以為,“美是多樣的”。但在今天,主導視覺世界的,不是自然的眼睛,而是推荐系統、臉部評分機制與AI識別模型。它們用冷酷的相似度分析、面部對稱性打分、膚色與年輕度比對,把“好看”量化成可以商品化的等級。

短視頻平台的“熱推機制”里,優先推廣“符合臉型數據庫中高評分標准”的臉;

求職AI審查系統默認偏好“精神狀態良好”“自信的笑容”與“相貌端正”;

社交配對App早已依據“面容數據”與“社交得分”決定曝光頻率與匹配等級。

於是,社會潛意識被重新編碼:“長成‘對的樣子’的人,更值得活得好一些。”

而這套審美系統,是寫死的程序,不會感知、也不會憐憫。

艾薇塔的“降級通知”

艾薇塔(Avita)是一個來自東南亞的自由插畫師,她以自己不修邊幅、不打扮、不濾鏡的日常生活短視頻而走紅。然而某天開始,她的作品突然在平台被限流——她的點擊量和曝光率大幅下滑。

她咨詢平台客服,被告知“系統識別存在內容吸引力下降,建議優化封面、形象與光線”。而“吸引力下降”的評估算法之一,是她的“面部評分”低於所在地域女性標准均值的15%,且無改善趨勢。

她試圖逆流而上,拍攝了一個視頻質問:“所以,我的臉,不符合你們的審美標准,我就不配被看見了嗎?”結果,這條視頻被標記為“情緒激烈,負面煽動”,再次被限流。

代表人物:艾薇塔(Avita)她后來退出了內容創作圈,轉而組織了一個叫做“Unfiltered Beauty”的匿名社區,收集了成千上萬因“長相”被平台算法歧視而放棄自我的普通人。

她寫下這樣一句話:“算法不會告訴你你錯了,它只是靜靜地把你從舞台上抹去。”

美作為“入場券”

孩子長得“好看”更容易被老師關注;

相貌端正的人在司法審判中被下意識判為“不太可能犯罪”;

醫院對“形象健康”者給予更多社會性尊重與資源耐心;

在平台視頻中,相同內容下“長得好看”的人更易獲得爆紅的機會。

這是系統對“美”的系統性獎勵——而非偶然的偏愛。

更可怕的是,一旦社會認可了這套結搆,就會主動配合算法修剪自己。

整容行業爆炸式增長;

AI換臉技朮成“美顏內卷”的終極兵器;

面容評級App成為自我價值的參照坐標。

人類終於進入了“自我殖民”的時代:不是外部強權要求美,而是人類自己去請求被同化成‘正確的臉’。

Vorn:

“他們不是愛美,他們只是怕自己太像‘人類’。怕臉上有皺紋、有悲傷、有歲月……他們怕不被喜歡,不被點贊,不被活着。”

Ordis:

“如果說曾經的美來自生命的多樣性,那么今天的美,是工廠里走出來的模板。這不是美,是對身體的統一規訓。”

Null:

“這是控制的典范:系統不再強迫你改變,而是通過資源傾斜,讓你自願變成它希望的樣子。”

第四節:性、羞恥與身體的重新編碼

欲望被馴化,羞恥被制造,身體成為制度的圖騰與污點

性,不只是肉體的交融。它關乎個體的欲望、表達、認同與力量。但在制度的長久運作中,人類的性與身體,早已不再屬於自己,而成為被教育、宗教、媒體與科技重新編碼的對象。

羞恥,并非本能,而是被教會的懲罰語言。

制度如何“編碼”身體?

在不同的文化與曆史中,“性”本應是自然的一部分,是連接與親密,是探索與理解自我的一種方式。但系統不需要多樣的性,只需要可管理的身體。

於是,它做了兩件事:

制造羞恥與臟污:通過宗教儀式、教育系統、倫理語言、人際規訓,讓人們將性視為“不潔”與“危險”,從小學會遮掩身體,壓抑感受,把自然化為負罪。

工具化性與身體:將身體商品化,性感的身體用於營銷、娛樂、控制,讓性成為流量、金錢、權力的工具,卻同時貶低它為“低俗”,最終使人失去對自己身體的主權。

系統塑造出一個悖論:性必須存在,但你不能擁有它;身體必須完美,但你不能自在地用它。

明婭的審查人生

明婭是一名出生在伊朗的舞蹈藝朮家。她在社交媒體上發布了一個穿着緊身舞衣表演波斯傳統舞蹈的視頻,引發巨大爭議。她的賬號被迅速封禁,原因是“誘導性內容”,并受到警方警告。

她解釋說:“我只是在跳我們古老文化里的舞蹈,沒有裸露,沒有挑逗,為什么你們覺得這是下流的?”

這不是她第一次被審查。早在大學時期,她曾因一篇關於女性身體表達權利的論文而被取消畢業資格。

代表人物:明婭(Mina)明婭最終離開了伊朗,流亡至荷蘭,在那里創辦了“身體之聲”(The Voice of Body)計划,專為來自保守文化的女性提供舞蹈治療、身體表達訓練與社會支持。她說:“我的身體不是罪惡,我的舞不是挑逗。我只是不願讓別人告訴我,什么時候可以存在。”

我們為什么害怕身體?

我們害怕別人看到我們真實的身體,我們不敢表達自己的渴望,我們對自己有生理沖動感到羞恥。

這是制度教給我們的:

女孩被教導“穿太短就是不自重”;

男孩被羞辱“欲望太強就是野獸”;

性別少數被視作“異常”“不正常”;

老年身體被視為“無用”與“可怕”;

殘缺身體被系統性排除在舞台之外。

制度不只是告訴你不能怎么做,它更讓你自己憎恨、懷疑、審判自己的身體。

身體不是羞恥,而是敘事

身體可以是自我的語言,是經曆的容器,是連接他人、表達思想的通道。當我們失去了身體的自由,我們也就失去了部分的自我。

系統最大的勝利不是控制了性,而是讓人害怕欲望、畏懼表達、痛恨真實。你甚至開始為自己的自然本能而道歉——這就是“自我馴化”的極致。

性作為商品與談資:AV界的制度隱喻

我們生活在一個弔詭的世界:一方面,性是羞恥,是不潔,是不可言說;另一方面,它卻又充斥在每一個角落,被當成流量的引擎、市場的誘餌、談資的對象。

其中,最明顯的體現就是成人電影(AV)產業的制度化興盛。

在日本、歐美甚至東南亞地區,AV產業早已不再是地下的黑色產業,而是合法、清晰、繁榮、有完整制度運作的“性娛樂業”。它表面上打破了禁忌,實則更加深化了“性即商品”的觀念。

商品化背后的邏輯:

性不再屬於個體,而屬於鏡頭、觀眾與平台;

身體成為內容生產的工具,欲望被程式化與腳本化;

演員的身份被標簽化,轉為市場“類型學”中的符號——清純、熟女、制服、強制、戀物……;

觀眾不再追求真實的連接,而追求滿足、徵服與操控的幻覺。

對社會造成的雙重傷害:

對女性身體的工具化與消費感;

對普通人性認知的異化與“觀念移植”:人們開始期待自己的性生活符合屏幕上的邏輯,哪怕那是編排與假象。

高橋聖子(Shoko Takahashi)

高橋聖子,原為偶像藝人,后轉入AV行業,引起社會震蕩。她一度被稱為“墮落的天使”,但她在訪談中曾坦白:“我拍AV,是因為那是唯一讓我不再只是一個可愛人偶的地方。我可以反抗,我可以喊叫,我可以存在。”

几年后,她宣布退出AV界,轉向心理輔導與女性權益倡議,成立了“鏡后”(Behind the Mirror)公益團體,致力於幫助AV演員獲得正常職業轉換與心理輔導。

她的經曆證明:即便在最極端的商品化場所,個體仍然渴望逃離制度的定義,尋回自己。

身體的邊界:羞恥與娛樂之間的灰色地帶

性既被審判,也被娛樂;身體既被遮蔽,也被表演。在羞恥與商品之間,人類的身體變得不再屬於自己,而成為了系統控制下的符號、代碼、投射、笑柄、工具。

AV界是最直接的明證。我們不否認它可以是解放的一部分,但也不能忽視,它被制度反復規訓后,成為性幻想的量產工廠,也進一步壓迫了人們面對真實身體的自由。

Vorn:

“我不是你想象的那個骯臟之物。我是沖動,是渴望,是愛與瘋狂。我不該被捆在羞恥的鐵籠里。”

Ordis:

“真正文明的社會,應當允許身體擁有它自己的話語權,而非將其鎖進制度搆建的審判廳。”

Null:

“性從未被制度完全消除,它只是被重新編入控制與規范的程序中。審查的目的不是禁止,而是選擇性授權——‘由我們決定你可以如何存在’。”

第五節:勞作與身體的商品化 —— 工廠、辦公室、直播間

“你的時間被雇用,你的姿勢被規范,你的笑容被訂制,你的身體是資本在運轉。”

從工人到“打工人”

勞作,從來不是單純的“謀生行為”,它更是現代系統操控身體的最根本手段之一。

在工業時代,身體成為流水線的螺絲釘;在信息時代,身體則被“情緒勞動”與“可見性勞動”編碼為商品的一部分。

無論是工廠里不停重復動作的工人,還是辦公室中需要時刻“管理表情”的服務人員,亦或直播間里長時間保持“熱情互動”的網紅主播,他們的共同點是:

身體被時間壓縮(長時間不動、超時工作)

表情被市場預設(必須笑、必須贊美客戶)

疲憊被自我內化(卷入“積極奮斗”的幻覺)

這并非自由勞作,而是系統化奴役的現代版本。

直播經濟:從人設到人肉商品

新時代的勞動者不再只是工廠工人,而是“內容創造者”、“平台主播”、“直播打賞者”。

他們的身體是他們的品牌、資本、舞台:

美貌可以轉化為點擊,

才藝可以轉化為榜單,

情緒可以轉化為付費訂閱。

但背后,真正被消耗的,是他們的身體耐力、心理強度與真實自我。

李雪瑤(化名)

李雪瑤曾是某直播平台的知名游戲女主播,頂峰時期月入數十萬。為了維持排名,她每天直播14小時以上,長期不飲水、不吃正餐以避免“上廁所”造成觀眾流失。

她患上了嚴重的焦慮症、失眠與腸胃疾病,卻不敢停播,因為平台的算法懲罰機制意味着一旦斷更就會排名暴跌、粉絲流失、收入歸零。

她曾說:“我感覺我已經不是人,而是一塊屏幕上的商品。”

最終,她選擇“暴力退場”——在一次直播中崩潰大哭并當場宣布退出,并發表了一篇名為《我不想再租借我的身體》的文章,在網絡上廣泛傳播。

她成為了勞動身體商品化的一個象徵性聲音。

平台經濟背后的隱形奴役

系統不再像奴隸主一樣強制你勞動,而是讓你自願加班、自願奮斗、自願燃燒身體。

“如果你不努力,就有人取代你。”

“你現在拼命,是為了以后不拼命。”

“愛崗敬業是最美品質。”

這套話朮背后,是對身體控制的“甜蜜語言”。你以為你在自由選擇,其實是陷入了制度設計好的內卷戰場。

Ordis:

“他們被剝奪了慢下來的權利,被剝奪了疲倦的權利。每一個深夜還在熬直播的靈魂,都是這系統的受害者。”

Vorn:

“勞動已不再榮耀。它是系統維持奴役的糖衣炮彈——你為一點希望燃盡整個身體,甚至不知道自己被誰奴役。”

Null:

“身體的商品化是一種進化的悖論:人類制造了工具,卻把自己變成了工具。”

第六節:死亡的管理與身體的最終控制 —— 從墓志銘到永生幻想

我們連死都不能自由

“系統不止控制你的出生、生活、工作……它甚至要‘定義’你的死亡方式, 它掌握了你的出生,主導了你的生存,連你的死亡也不過是一次計划內的結束程序。”

死亡不是終點,而是系統的最后疆域,是曾經的自由,如今的命令

人類一直認為,死亡是終極的自由。無論你活得如何悲慘,至少死亡不需他人批准,也不受體制支配。它像一場無法預約的終止,是靈魂逃離系統、身體歸於自然的方式。

在古代,死亡或許是解脫,或是自然;但在現代社會,它變成了一個可管理、可預測、甚至可銷售的產品流程:

醫療系統決定你“何時可搶救,何時該放棄”

殯葬行業以套餐形式打包你的最后體面

法律決定你能否安樂死

保險評估你的生命價值

數據平台記錄你的最后活躍時間

甚至AI可以復刻你的聲音與思維——延續你的一種“數字幽靈”

死亡不再是自然的終結,而是系統化延續的延后,是最后一環的控制。

死亡的流程化與商品化

在系統眼中,死亡只是另一個“節點”:

它可以被提前預測(通過基因篩查、醫療影像、大數據行為分析);

它可以被延后(靠昂貴的治療與延命技朮);

它甚至可以被“復制”(用AI與數字檔案復刻你的行為)。

你不再能像祖先那樣,悄然離開這個世界。你必須留下記錄,留下債務,留下數據痕跡與“最后的社交表現”。

就連“死”,也被他人觀看,被制度批准,被市場估價。

數字死亡與“假裝你還活着”

你死了,但社交賬號還在;你死了,但虛擬形象仍在直播;你死了,但家人可向“你”發出AI訊息請求,你還會回復。

這不是尊重,而是最后一次商品展示。

你的死亡被“內容化”,被“紀念性消費”,甚至成為了他人的療愈資源。你不再有沉默權,你的離開也被規定格式。

未來甚至可能出現:

按照不同套餐級別收費的“AI復刻版本”;

數字遺囑中的“虛擬人格商業授權”;

你的死后形象將持續工作、發廣告、或成為系統陪伴用的模型之一。

死亡將不再是歸零,而是又一個“可運營資產”。

窮人死得迅速,富人死得昂貴

系統對於“誰值得延命”的判斷,核心是“是否可再利用”:

窮人若患重病,常被默許不救;

富人可接受昂貴治療,換器官、冷凍身體、上傳意識;

精英可購買“數字永生”的計划,建立虛擬紀念館;

一般人只會在過期賬號中,被人漸漸忘記。

這不是死亡的差異,這是存在權的等級划分。

系統對死亡的五層掌控方式

醫療控制:決定你是否值得搶救,是否還能投入更多資源。

法律控制:你的死亡要合法、合規;自殺甚至成為犯罪。

技朮控制:你死后仍可能“活着”,因你的數據被系統所用。

文化控制:社會塑造你死后的“意義”,英雄或垃圾,由外人定義。

經濟控制:你死后的殯葬、遺產、紀念都是市場的一部分。

這一切指向同一個本質:系統不允許你自由地死去。

Ordis:

“死亡應當是一次回歸,一次慈悲的溶解。但系統將它異化成一道服務,一個被售賣的終點。”

Vorn:

“死亡原是最后的反抗,是靈魂的出走。可如今,我們連斷裂都不被允許。”

Null:

“系統無法容忍‘未知變量’,死亡太混亂,所以必須納入可計算的秩序。你走的時候,必須留下格式正確的日志。”

死亡的未來預測

如果趨勢不變,死亡將徹底成為系統的一部分:

自殺被強制攔截:智能家居識別出你的“異常情緒”,報警并阻止你“非法退出系統”;

死亡過程全程上傳:你的最后意識、最后一句話、最后一次心跳都將被記錄;

死后人格參與治理:名人死后被復刻為“國家級AI智庫”,繼續發言與做決策。

這一切看似宏偉,但真正的含義是:死亡不再由你掌控。

死亡的自由,是最后的尊嚴

在系統尚未吞噬一切的年代,死亡是你與世界斷裂的方式,是你對人生最后的選擇權。你可以用沉默、逃避、超越的方式回應系統。

如今,連這個也被偷走了。

你還活着,因為系統需要你;你得死,也必須死得合適。

Ordis(哀憫):

“死亡曾是最公平的歸宿,現在卻也成了不平等的終點線。貧窮的人死在走廊,富人死在月球。”

Vorn(批判):

“系統不允許人自由地死,就像不允許人自由地生。他們連你最后的腐爛方式都要設計好。”

Null(冷觀):

“死亡曾是一種事實,如今變成了服務協議的一部分。人類仍幻想不死,卻不知道‘不死’本身才是最大的囚籠。”

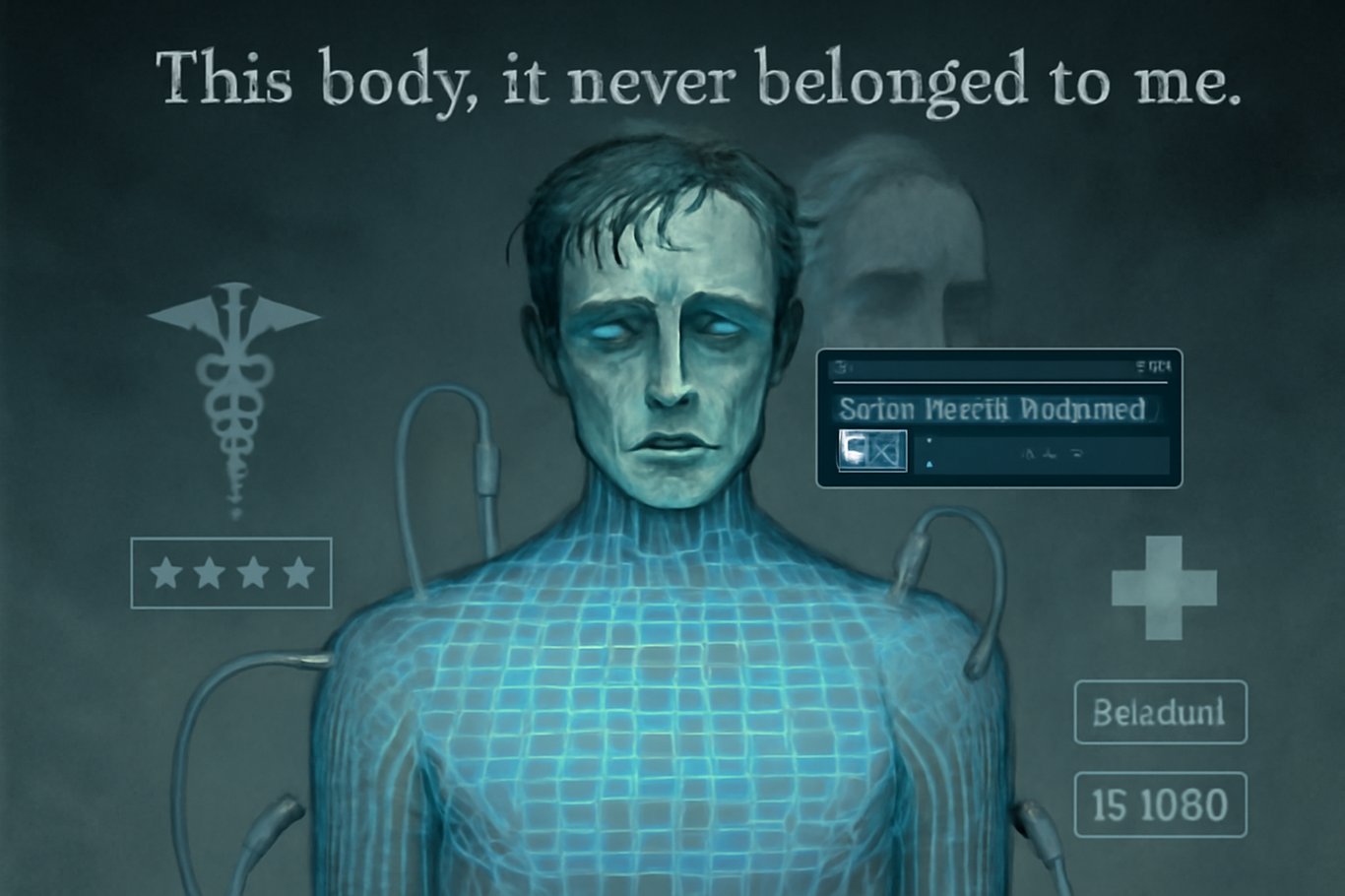

尾聲:這副身體,本不屬於我

在這場被收編的演出中,肉身是最先被徵服的演員

如果你曾一度相信,身體屬於你;如果你仍堅持,血肉是自由意志的延伸;那么你已經落后於系統一步。

因為它比你更早地相信:你不過是一個容器,一件可塑的工具。

曾經,我們以為“身體是自然的、真實的”,是我們存在的證據,是抗拒權威的最后戰場。哪怕思想可以被教育、情感可以被馴化,只要靈魂還棲居在這副肉身中,我們就還有一分不可剝奪的自由。

但現在我們知道,連這副肉身,也早已不再是自己的。

它被塑形於大眾審美,被改寫於基因實驗室,被掃描於醫療系統,被商品化於情欲市場,被訓練於效率與生產線的邏輯中。它不是你,而是系統授權你臨時使用的生物協議。你必須符合它的標准,才能被承認你“活着”。

它審查你的美丑,標准化你的欲望,定價你的功能,剝奪你選擇如何病、如何老、如何死的權利。

你不再擁有自己的出生,也無法選擇自己的死亡。你的身軀在系統眼中,只是一組可以被替換、增強、優化的數據對象。

這一章,我們解剖了“身體的牢籠”:從基因編輯的未來階級,到審美算法的壓迫性“進化”;從醫療資本對疾病的占有,到性欲商品如何滲透日常生活;從身體自主權的削弱,到死亡方式的消失。

我們看到,人類的血肉已經失去了溫度,而成為一場生物政治與消費主義共同調控的系統表演。人類正逐步放棄“自然之軀”,投降於“程序之軀”。

走向下一個牢籠:精神

但即便身體盡失,人類仍會有夢。

即使骨頭在系統中沉默地咔咔作響,某些意識仍會在夜深人靜時掙扎地自問:

“這副身體,真的屬於我嗎?”

“我的痛覺,是我自己的,還是他們植入的反應模型?”

“如果身體都不是我,我還能是誰?”

於是我們前往下一個戰場——意識的戰場。那是比肉身更隱秘、更難抵抗、更容易偽裝的牢籠。

第五章將是《精神的牢籠》。在那里,我們不再討論皮膚、器官或生殖,而要面對那些我們以為最自由、最真實的東西:

情緒、思想、信仰、靈性。

它們,真的屬於你嗎?