日记10

因为自己写东西所以更知道文字会骗人,我写得确实有真情,但对有的人来说这是他唯一收到的,却是我很轻易就能写出的。我常常因为自己对恋人和朋友们都写信,而觉得愧疚,只能尽力克制自己不写幻想的感情,不写不存在的真心。后来我写的每一个字都是真心,但我确实又对好几个人有真心。而有人的真心并不能写出来,我这样做又是在表演给谁看呢……总是会这样问。想提醒自己不要迷恋诗人和芭蕾舞者,要珍惜普通人把我比作月亮,可我怎么好像又是在用文字迷惑人,怎么总是不懂得珍惜,但珍惜就意味着要委屈自己吗,又要委屈到什么地步才算临界点呢。层层叠叠的想法覆盖着,最后连我仅有的真心也没法说出口,一点一点从文字里流出来,像被云层遮住的忽明忽暗的星星,今天突然发现三年前的我表达爱意时却是晴夜里的满月。为了不伤害他人,不伤害自己,不知不觉就成为现在这样。

写完自己又读了一遍,出走半生归来仍是少女情长。

在日本的时候便利店密密麻麻摆着一堆,我一开始买了一包,便利店员工用翻译器提醒我这个是电子烟的烟弹。后来见到omsb我提起这件事,他把他的iqos和一包烟弹送给我,第二天我又去买了一包烟弹结果买成了bloom的(我怎么知道还有两种电子烟!)。还有一包烟是在从富士山回东京的车站里买的。在京都的时候朋友问我带几包烟回来,晚上在花间那边,我在巷子里乱晃,遇到一个漂亮姐姐忍不住一直盯着,结果看到她左拐右拐到了一家巷子里的小店买了包烟,我走过去拿着deepL买bloom和水果味的纸烟,老板就给我拿的supasawa这两个口味。真的很好抽!关于烟的这些记忆都很有意思,回来后在酒吧和朋友赏烟结果都没带火,服务员拿了喷枪给我们点。

4.16

每次都安慰自己男的不能共情女性困境是正常的,标榜自己是女权男的男的才更令人害怕,但碰到那种沟通出现障碍的时候还是会非常难过,都不是大的冲突,一些小事上的忽略和轻视,那种感觉就像在黑暗中摸索着下楼梯,以为还有一级台阶,脚伸出去却碰到了地面。没有摔倒,没有失去平衡,但就像一个喷嚏没打出来一样难受。我做性别工作也有五六年了,在这个话题上和非常多男性交流过,也真的见到过对性别议题很了解的男的,在这方面做得很好甚至帮助了我很多的男的,但我也意识到我没法把这个作为是否要进入恋爱关系的重要的考虑因素,这甚至不在前几位,但又是一种必要条件,不然迟早会出现很大的矛盾。

我最近有一个困惑越来越明显,就是我在互联网上看到的一些文字博主(姑且这样称呼)和一些成功学账户都不讲省钱这件事。后者一般讲怎么源源不断赚大钱,前者完全不提钱。前者给我一种割裂感,因为我发现这些能只谈文学艺术理想情感的人要么就是自己有钱,要么就是有点剥削身边人。后者更是对我没什么参考价值,我知道我做想做的学术、我追求专业理想是不可能赚大钱的。我一方面觉得做预算、节俭和合理统筹是一项很重要的技能,也是需要时间精力和耐心对付的事情,另一方面更觉得有点奇怪。为什么你们谈论的那些才是有价值的有意义的,这些就是市侩的上不了台面的。而且这些工作,在家庭里在公司里往往也是女性在做,读李沧东和金爱烂的时候我就常感受到这一点,父亲总是说得很好听,在外面很要面子,而那些钱都是母亲皱着眉头忧心忡忡地攒出来的。我们可以同时谈论理想和不富裕的生活困境吗,我们可以在幻想构建美好世界的时候不忽略这些问题吗,我们可以在书写自己在城市里的灵巧美妙轻盈的date日记时也写一下和父母漫长晦暗纠葛十几年毫无进步的关系吗,我们可以不要抛开现实地谈论学术和梦想吗。

我发现我其实是一个不太愿意赚钱的人,我更想做有意义、能创造价值的工作,所以我是必须要学会省钱的。我感觉到很多人跟我其实也有类似的理想,并不是每个人都对赚钱那么热衷,尤其是那些文字博主,读起来就感觉价值观和我比较像,那为什么没人主动分享这些事情呢,还是说这个世界只有家里有钱才能当这种人。

原生家庭经济条件是不能改变的,理想和信念也是不会轻易屈服的,那学会省钱学会节俭不就是很重要的事情吗,为什么大家只跟身边的朋友、一起居住的人或者家人聊这些,为什么不能跟聊文学政治理想的人聊这些,好像提到这些都有点尴尬,好像得把自己的这些小的困难和窘迫藏好了才能进来说一些远大的轻松的摩登的话。平常怎么节省怎么打工赚小钱然后攒下来出去旅游,我只看到lotts分享过,但其实我觉得很多人出去旅游也不完全是花父母的钱吧,自己肯定也付出了很多劳动,这些劳动并不是不重要,不只是“钱难挣屎难吃”里的屎。在互联网上只能偶尔从拼好饭的玩笑里窥见一种落地感。

4.17

学会和焦虑共存,学会带着这种紧张感生活吃饭洗澡入睡,学会在焦虑的生活里建立自己的秩序。再次提醒自己焦虑并不是需要被视为负面的情绪,而是提醒我面对着挑战而且我很重视这件事,我不需要消解它,它证明我在经历成长的痛苦。可预见的我还会遇到非常多困难,所以焦虑不会消失。先从好好吃饭开始!

在焦虑和茫然中过了一整天,晚上回家的路上听《早班火车》突然有点想哭,想到杨千嬅唱祈求天父做十分钟好人,沿途不要变心,睁眼看到信号灯却未能指引,身边人终究下车。想到张爱玲写《封锁》里女人爱上男人,然后封锁开放,电车铃一声一声如同虚线,划开时间和空间。更想起来《倾城之恋》里写,也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了。十五分钟,人生的一瞬,朋友前几天说如果把时间拉长,人的一生其实也只是树的一瞬,我们就在这一瞬的一瞬里求爱,求恋,求不变,求永不分散。

放着早班火车玩手机差点睡着,迷迷糊糊觉得这歌太悲怆,每一个字咬得都很清晰但就像唱着没有明天,突然闪过一个念头“这歌好适合自杀的时候放”,愿永不分散,盼永不分散,我在此时死去就永远没有到站,这是唯一永恒的办法。一下子被这个念头吓清醒,一睁眼右眼的泪翻过鼻梁落入左眼。

4.18

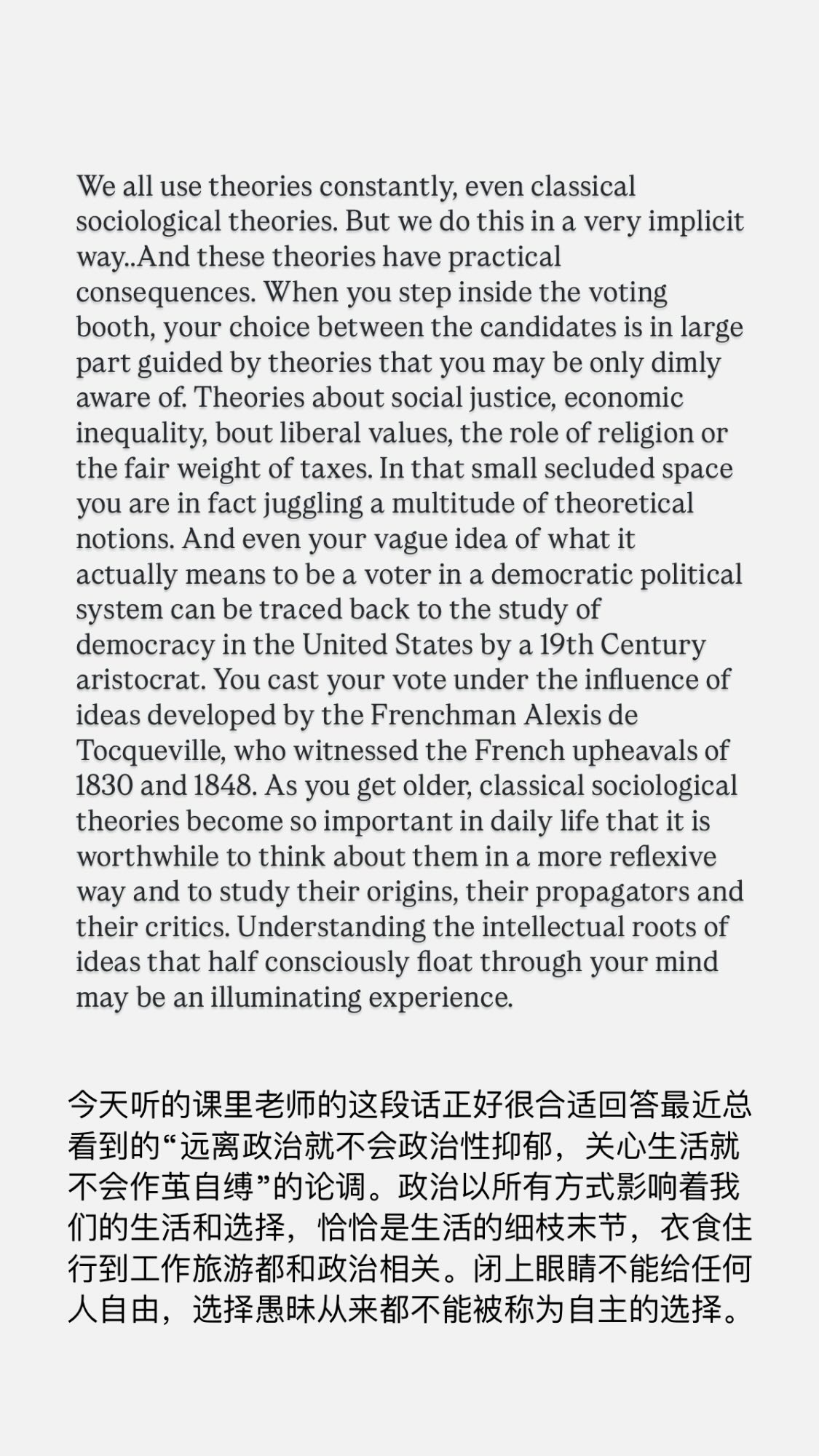

不管是身材焦虑容貌焦虑还是政治性抑郁,又或者是男童进女厕山西大同强奸案跨性别身份定义,很多问题我都有想法或者思考,但我很明显能意识到这些议题背后有一些基础的学科知识和逻辑,性别、社会、政治、法学等等,如果没有一个理论体系,这些对于单个议题的思考往往短暂而且无法深入。因为我没有掌握那些基本知识,所以我一般只会对我比较了解的领域表达这些思考,其他时候都在这里碎碎念和记录生活或者情绪情感。前一段时间和朋友聊到对学业的焦虑,他也指出我目前的状态是缺乏系统性的文科、社科教育,缺乏一些基本知识和理论体系的搭建,所以未来一年的学习正好能补全这部分。我觉得肯定会很辛苦,但我也很期待,学习对我来说永远都是幸福的。但我也不会停止表达,因为表达和书写的能力是需要锻炼的,我认为自己的情感表达同样珍贵。

虽然已经很俗套但还是要常提醒自己,学而不思则罔,思而不学则殆。生活中身边常见的是第一种,脆上很多人反而是第二种,类似的议题出现两三次,发现他每次参与讨论,表达的观点都一模一样。

穿普拉达的女王有一个很经典的桥段,好像是安妮海瑟薇第一次去公司穿着浅蓝色的毛衣,梅里尔对她说了一整段,大意是这种蓝色由时尚界最顶端的人选出来,在某个时装秀面世,一代一代一层一层传下去铺开来,几年后落到某个商店,被你看到,你选中它,觉得是自己眼光独到。政治生活也是这样,明明你做的每一件事,生活的每个细节,吃饭的餐厅行走的街道看的电影都被政治,被国家政体影响,你却觉得自己可以闭眼,可以不关心政治,可以觉得关心政治的人土,可以觉得这是自己的明智和清醒。

4.20

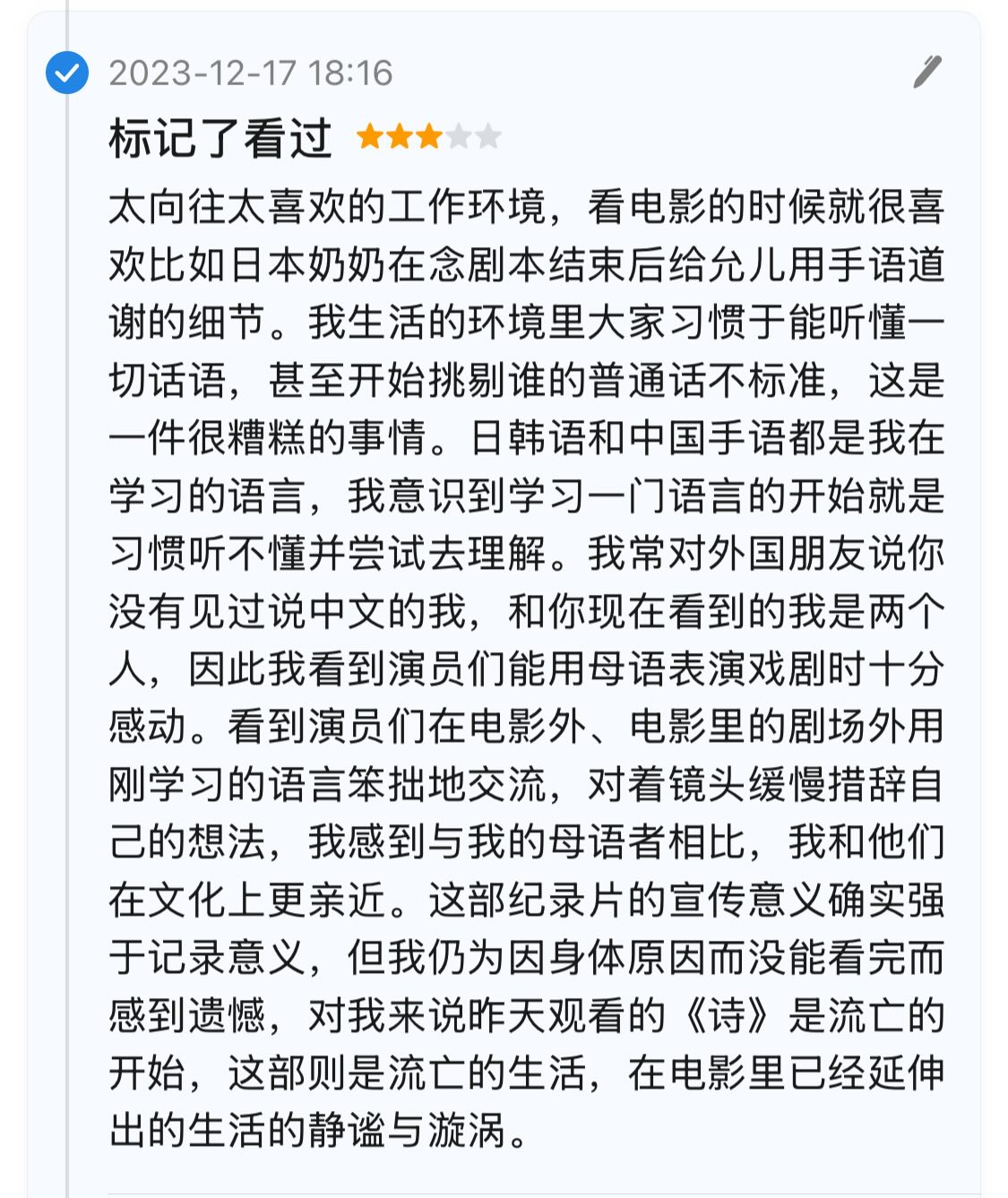

我们之前放过《驾驶我的车》的幕后纪录片,当时看完真的觉得片场环境特别好啊……虽然肯定不是每个日本电影都那样,但能看到那么好的环境都觉得很开心

三宅唱本科好像是社会学,后来是读的映画美朝,这个学校是在一个电影院负一楼的夜校,但培养出很多非常优秀的日本导演。三宅唱在个人作品影展的时候来到武汉,我当时正在准备期末考试,放映间隙在那边复习,他第一次进来的时候我甚至没有注意到他。后来和翻译聊天,其实也是闲聊,但三宅唱会过来问翻译老师我说了什么,然后很认真地听完再给我反馈,特别有耐心。他很早期的作品《驾驶舱》,主角有一个dj和一个说唱歌手,Hi‘spec和omsb,后来也成为了《你的鸟儿会唱歌》和《黎明的一切》的电影音乐制作人。上次去日本我恰好赶上了他们的演出。我觉得非常有意思的是,omsb会随时随地拿语音备忘录录下他觉得有意思的声音,就像三宅唱会拿手机拍下他觉得好玩的事情(《无言日记》)。hi’spec第一次知道我的专业是医学后,做了一个带着耳机摇晃做手术的动作,和三宅唱第一次知道我学医的反应一模一样。当时我就想,他们真的是非常多年的好朋友,同时我也觉得这些人都是很细腻很好的人。

4.21

这个申请季我觉得最厉害的,到最后结果最好的朋友,一共收到了十二封拒信。有一些事情所有人都没想到我会做成,但最后我做成了,被人问怎么做到的,想来想去其实我也只有一句话,I want it so bad。我太想得到了,我对想做成这件事的渴望已经远远超过对失败的恐惧,所以我会一直尝试,不断努力,直到我让自己满意为止。只看最后走的那条路会显得很简单,很顺利,但前面冒冒失失碰壁无数次也是过程的一部分,弯路在某种意义上也是必经之路。

而且她纯diy,所有学校都是自己看项目自己投的,面试都面了好几次,我感觉被一个学校拒了之后天就塌了,她边收拒信边申,边拿offer边面,最后也得到了很满意的结果,我确实完全做不到这样。

4.22

人很难说有什么自由,这是我最开始接触女权主义、性别理论时最直观的感受。起初是怀着可以打破刻板印象、争取更多可能性的愿景,但了解了之后反而发现社会环境对人的影响太大了,最常见的例子就是“我是化妆给自己看”,但其实不仅连“应该美”这个感觉是被塑造的,连审美都是被塑造的。人的选择往往出于人生经历和经验的总和,只是这个过程太迅速,有时候会觉得是“发自内心”,其实都可以通过改变环境和时间而变化。很难说什么想法是完全出自内心。我在有一段时间,大概几年前,面对这种状况变得很茫然,感觉好像生活中的一切其实都不是我自己选的,我喜欢什么样的男孩子,我想穿什么样的衣服,我对一些政治观点有怎样的情感,都在潜移默化地被谁影响。因此在那段时间我拼命抓住生活中的细枝末节来给自己赋能,我给每一个微小的选择赋予意义,践行生活中的女权主义,这样做一开始是卓有成效的,我能感到自己在反抗一个体制,我每天都做了一点什么,直到某天我醒来,突然觉得精疲力尽。生活中每一个选择都被我赋予了什么价值,因此每一个选择都变得重要,都不能敷衍,我感到自己的世界被过度锐化,一切都清晰到刺痛,我的世界布满了游戏中的红色感叹号。

现在我慢慢学会分辨轻重缓急,接受大部分的我都是被影响,接受自己的厌女,不把自己看得那么重要,把自己虚化,把精力聚焦到更重要的事上。去学习去了解那些理论,去努力分辨被影响的过程和成因。更重要的是,我意识到人的决策精力是有限的,因此我可以不给那些选择赋予那么高的意义,我可以接受自己在某些时候不自由、被操控、随波逐流,而在真正在意、真正对我来说有意义、重要的事情上,花力气去做决定,去选择我要的方向,去走我想走的路。

4.23

朋友说最近想重读简奥斯汀,她说因为以前读她的时候,自己特别排斥婚姻,所以带着一点不服气,但是现在觉得她可能会再给我们一点作为女性该怎么生活的启示。我也觉得虽然我们的选择和处境不同,但作为女性的某些困境是共通的,在相似的困境下观察别人做出的不同决定也很有启发。昨天晚上和她聊到我堂姐结婚,以及我们两个都不想结婚,我同时又觉得不是我们逃离婚姻就能避免所有的麻烦,整体还是在这个框架里,而且我们也不应该觉得不结婚就是一个更高更进步的选择。我感觉越长大做的决定越多,其实束缚就越多,任何决定都是围城。所以最重要的还是去分辨自己到底想要什么。观察其他人的生活就能帮我们意识到,因为有时候人不知道自己想要什么,但会知道自己不想要什么。我以前也不知道如果结婚的话我想不想办婚礼,我不确定,但这几天看完我堂姐之后我完全确定我是真不想要。太恐怖了,感觉把一个人景观化,从来没见到过这么抹灭人性完全突出社会功能身份的仪式,是老婆是女儿是同事是同学是亲戚唯独不是她自己。来参加婚礼的大部分人可能都不熟悉这两人的相处模式为人品性,所有人都是因为要还这个那个的人情,没有人是真的祝福他们喜结连理。

我们这一代女性想从婚姻里获得的,不是那个系统能分配给我们的东西。生日升学乔迁升职当然是喜事,结婚谁知道喜不喜的,古代的婚礼可能还真是喜事,相当于女方找了个新工作,如果男方家世很好之类的,感觉也确实可以恭喜一下,反正女的在自己家里也是做家务管帐本,去那边也是做差不多的事情,嫁得好就是升职了。但我们能从婚姻里获得什么?我感觉我想从婚姻里、想从性缘亲密关系里得到的,都是不需要这么盛大的祝福和恭喜的东西。我想要的,可能是情感的稳定、安全感、互相理解、亲密和身体的舒适、真实的陪伴。这些都不需要一场张扬的、仪式化的、充满人情负担的“祝福”。甚至某种程度上,那些祝福是对我要的东西的干扰。

我有时候觉得在感情里斟酌比较权衡,其实也是对不起自己的心,因为对方没那么爱所以就不愿意去表达自己的爱,这何尝不是一种软弱。在简奥斯汀的笔下反而没有这种,没有觉得对方不爱自己的气急败坏或者失望,她们的权衡往往都是出于现实经济的考量,但她们不会欺骗自己的心。她们有算计、有顾虑,但从来不假装“我不爱了”。确实觉得不能在一起,就接受这种痛苦,就回家了关上门大哭,也没法骗自己我不爱。我觉得这种无奈、晦涩、自尊、纠结、犹豫才是更真实的情感状态。在感情里对得起自己的心,对得起自己的付出和爱恋,不是一定要向外求一个什么结果,一定要对方给出什么答案。自己能在夜深人静的时候面对自己的情绪,面对不圆满和痛苦,也是很大的勇气。但我很少看到男性角色有这样的经历,他们想要谁就去求,求不到就算了,我很少读到男主角自己一个人待着的时候会想喜欢的女生。感觉我现在能想到的只有令狐冲“不知道小师妹现在在做什么“。还有贾宝玉,林黛玉父亲去世的那几回她回家了,我作为读者都忘记了她,贾宝玉在贾琏回来的时候第一句话就问林妹妹怎么样。贾宝玉那种心有所属的敏感,不是单纯的深情,他能记得林黛玉不在的那几天,能注意到她的小变化,能在众人忽略的时候仍然惦念,这是一种浸润在日常中的特别珍贵的感情能力。

4.24

我的意思是很多时候人做决定以为自己是发自内心,其实受到社会文化的影响。经历过特定成长背景、环境的人在面对一件事时大概率都会做出一样的决定。因此一个人如果想要对自己负责任,就应该深入思考,应该跨越表象努力去触及本质的边界。人不可能成为完全客观中立的人,思考的意义也不在此,思考和探寻的意义在于了解自己是如何被影响的,那些决定和直觉有哪些是被影响的结果,有哪些是自己思考后的选择。我既不赞成闭上眼睛就说我自由,我做决定都是出于我的个人意愿我的自由意志,因为我认为这是虚幻。我也不赞成脱离自己的背景和意愿,去做看起来很客观中立很好,但自己觉得别扭、其实内心深处并不认同的事情。我觉得人需要承认自己的局限性,然后意识到、思考这些局限性、再确定自己的立场并且争取想要的东西。李沧东有一个短篇写到一个参与政治运动的女大学生,在一次集会上她一点都听不进去那些应该的正确的讨论,她就突然特别想吃披萨。我觉得人都有这样的时刻,就算很对看起来很应该,但我不想做,这种时候就不要做。

客观的评价标准其实是会随着时代和环境变化的,如果蒙蔽自己的心去做那些事情反而更容易迷失自我,尤其是在一个政治环境变动复杂的国家和时代,文革也就十年,那十年前后一切都是翻天覆地黑白颠倒。我最应该做的,最安全的也就是面对自己的心。有些人认识不到自己的局限性,觉得自己认同的就应该是世界公理。有些人只想追求最正确的世界公理,压抑自己的感受和直觉,我觉得都不好。这个世界上不存在人人都适用的标准和道理,我们能做的就是看清自己的来处和去路,然后为自己说话,为自己斗争,与此同时尊重他人。

4.25

有段时间吃药每天作息混乱,经常三四点出门在城市闲逛。武广那些奢侈品广告都是晚上换,樱花也是那个时候搬过去栽,很高的升降台。夜行公交车上都是带着小电动自行车的代驾,他们有时候还会互相打招呼。汉正街附近还有板车,每天晚上都在拉一大包一大包的衣服,晴川桥底下就有一个卡口,有人拿着登记板一个一个记录。城中村的烤土豆三块钱一份,一个阳台上挂着十几条内裤。我们学校旁边有一条街是按脚店,也有几家很便宜的盖浇饭,主顾通常都是同一批人。同济附近的店面,在晚上会冒出来很多无家可归的人,裹着军大衣睡在地上,立交桥下,长椅上。这个城市常住人口有一千三百万,我看电影的时候常常只有五六个人,我吃饭的饭店很少坐满,商场里的厕所也不用排队。他们大部分人在过着怎么样的生活。

父母都是教育系统的,从小就和老师一起吃饭,前几年我回我们家那边做了好几次性教育讲座,结束之后有几个校长副校长都跟我聊过这些问题,有几个女校长向我提过不仅有男教师性侵女学生,还有性侵男学生,这些都是最近几年大家才敢说,以前确实都不好意思,也不知道怎么判定。而且有些都不是向学校举报,是直接报警,作为校方也是才开始面对这些情况,所以都有点不知道如何处理,因此也很感谢我能去做性教育的工作。从来都不是“男的失心疯了突然都开始性侵人了”,是失心疯的男的一直都有,只是被伤害的人敢于反抗了。

4.27

有时候会清理ig的关注,在那个“最近互动次数最少的账号”里最后几个会取关,但每次拉到最底下都是崔雪莉,然后心就会痛一阵。

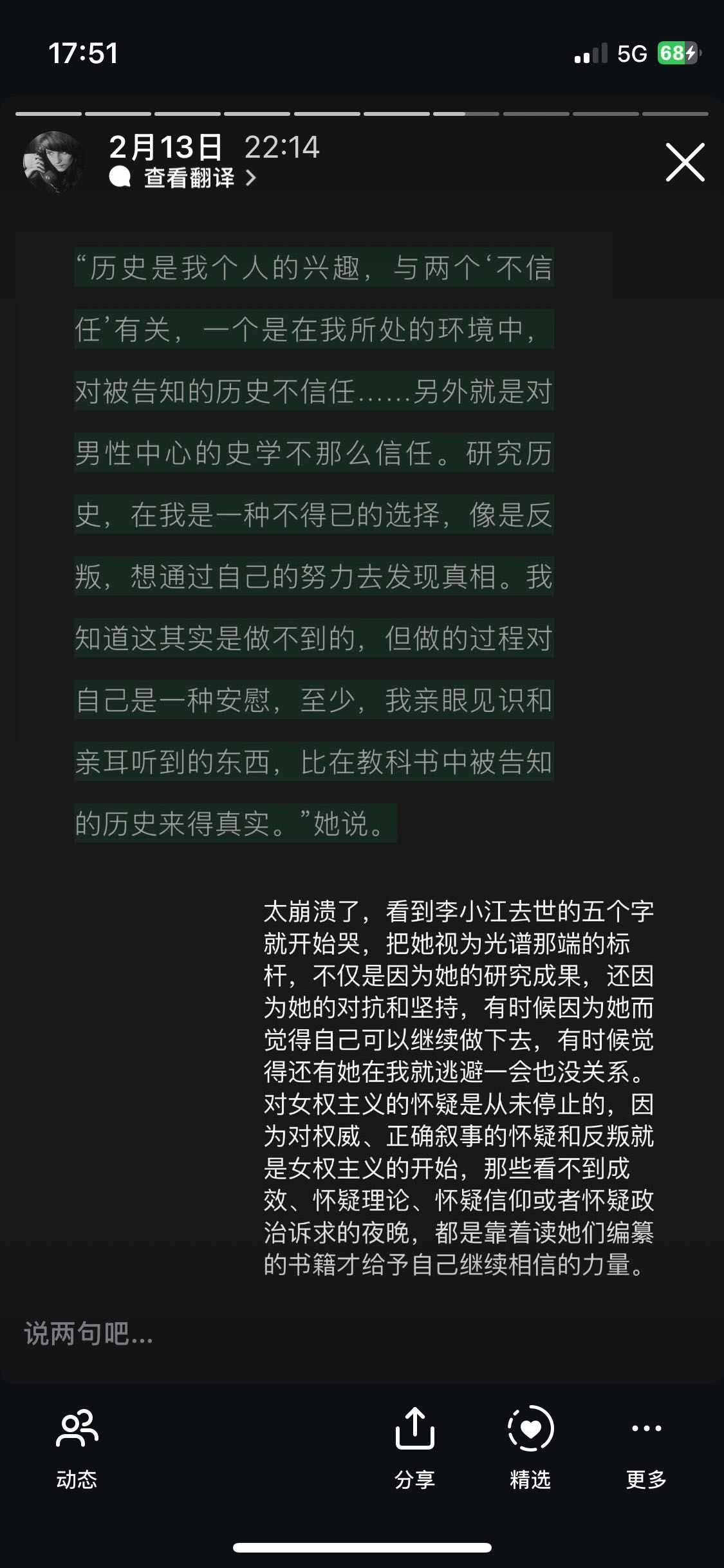

太崩溃了,昨天林奕含忌日,明天林昭忌日,今天我一点开崔雪莉主页眼泪就开始往下掉,想起来二月份看到李小江逝世新闻的时候足足哭了一个多小时,那个时候除了感觉支柱被击碎,还感受到一种无法抑制的急迫,我必须得做点什么,我必须想做点什么。这种隐约的急迫二十多天后被ucl中国留学生强奸新闻彻底激发,然后选择了跨申。今天刚刚提交完奖学金申请表格,还是会被这种最原始的情绪击中,但至少现在我的方向和我的情绪是一致的,我的情绪和情感不再是干扰,我可以停下手中的工作为她们流泪半小时。

4.28

只要提及康德的书都会写到他准时散步然后邻居用他对表这件事,但社会学的书会在后面加一句括号写and the very spread of watches was part of the era's more general concern for orderly, precise social life我以前从没想过这一方面。哲学书里讲康德的散步,常常是为了塑造他“理性”“自律”的典型形象,甚至有点像传奇小故事来烘托他作为哲学家的某种精神气质。但社会学的视角就会关注到时代背景上。欧洲启蒙运动晚期,18世纪迅速崛起的高度军事化秩序化的普鲁士王国,乃至更广泛的现代社会正在发展一种以时间、纪律、规范为核心的新型生活方式。我以前只把这些当人物tmi来看,我也知道时代和背景,但我从来没想为什么邻居会每天对表,为什么人人都有表,为什么人人都需要对表,没有时钟之前的社会是什么样。

最近学社会学找到了小时候学数学的乐趣,不同学科有不同的乐趣,但这种乐趣已经很久没感受到了。学数学的时候我总能在某些时刻多想一点,自己偶然证明一些定理或者规则,大概过几个月就会学到,学到的时候往往发现写在书上的更全面更充分,但因为我早就偷偷发现过,所以学到的时候会又开心又佩服。第一次产生这样的感受是小学的时候自己“发明”了四舍五入,但我当时觉得1-4可以舍掉,6-9可以进一位,5不知道怎么办,放到哪边都不公平,还去问了当时的数学老师,陈老师非常惊讶把我一顿猛夸,还写进了他的博客。后来学四舍五入我才想清楚,我没有考虑0,如果把0算进来就是一边五个数,也很公平。往后都是这样,特别是几何定理,每次学到我自己很久之前在心里偷偷演算证明过的定理,我都会开心很久。最近学社会学也是这种感受,常常碰到我以前思考过的问题,而且我发现前人的叙述更全面更细致,社会学本身又给了我新的视角。这种感觉就像在美术馆看到一位很久以前的画家画了我小时候偶然发现的秘密海滩,我自己是没法画成那样的,因此心里充盈着幸福,凝望的眼神落到画上,海风就穿过他的画笔从我的童年吹到了耳边。

4.29

虽然我看那些觉得很荒谬,一些细节也很幽默(比如肖飞和石护士长在“北戴河高干保健任务”时度蜜月并在鸽子窝前甜蜜合照,把领导当套使),就算是知道他们肯定滥用职权,知道细节还是会有不一样的冲击,但我还是觉得这些聊天记录能传到我手里,能被我看到知道,那说明这些人根本就不算有权势的人。真正在中心的人做了什么是我永远不可能看到知道了解到,也无法想象的。

4.30