中国哲学的“是”与“时”——兼论中国哲学之有本体论

在中西哲学对话的长久争论中,有一个看似简单却深具根本意义的重大问题:中国哲学有没有“本体论”?这一问题不仅关乎对中国思想传统的理解,更深层牵动着中西语言、世界观乃至更为普遍的存在论的根基。

“本体论”是对西方哲学中ontology一词的翻译,又译作“存在论”;该词中的on是希腊语系动词eimi的现在分词形式,英语中与being对翻——西方哲学的ontology的确是植根于西方语言之中的。

对于中国哲学是否具有本体论,长期以来就意见分歧。一些人认为,由系动词发展为根本性的哲学概念,这是印欧语言特有的现象;汉语中的系动词在语言中缺少相应的地位,并未演化出西方哲学中的“存在”意义,因此中国哲学是没有本体论的,它也并不能象西方哲学那样关心“存在”问题。另一些人则主张,中国虽无可以对应ontology的词,却有自己的道本体或气本体,在地位上与西方的“存在”相当,因而中国哲学具有自身特色的本体论。

语言是有自身的生命和思想力的,不同文化群体的原创性思想也的确都带着自身语言的特点。因此,要回答中国哲学是否也具有本体论这个问题,解决分歧,必须回到汉语言文字本身。德国语言学家洪堡特曾经说过:“汉字是思想的文字。在汉字的形体里,显示有哲学的工作。”若不认识汉字这一独特的象形文字,即不可侈论中国哲学。然而长期以来,从事中国哲学思想工作的众多学者皆不具备古文字学功底,基本上可以说大都不认识古汉字。本文这里就来尝试从汉文字自身的形体着手,直切于本原,简单讨论一下中国是否有本体论的问题。

汉语中的系动词比西方语言丰富,但使用最广、最主要的系词则是“是”;因此很多人主张将ontology翻译为“是论”。考文字之源,“是”字本即“时”字,二者只是同一字之分化,这从而决定了中国哲学的存在(是)性必定直接就是时间性,而存在论则必是时义论。

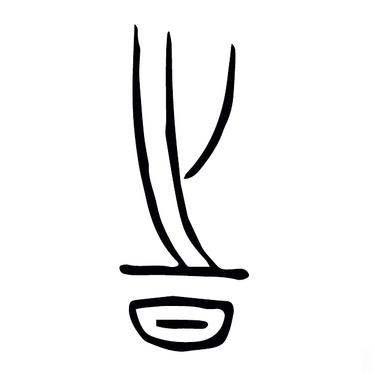

汉字的“时”字,其金文字形如图一,从“日”从“之”或“止”;它不是一个形声字,里面的“之”或“止”是足的部件,表示行走;即如“之”字,其本身也是“走”的构形部件之一;因此“时”整字会意就是“日走”,即太阳的行走。《诗经》有“我日斯迈,而月斯征。”这里“迈”也从“之”,就是行走;“征”之本字为“正”,取象为一足朝向一城,是行军、行走之义。在古人的观念里,日月皆是行走着的大生命,它们的行走发生为了时间。

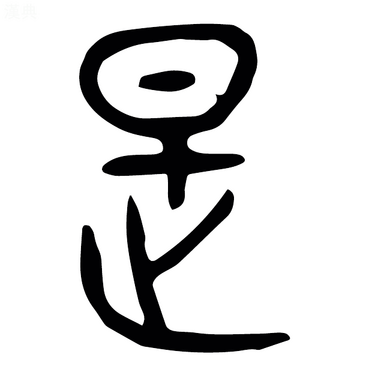

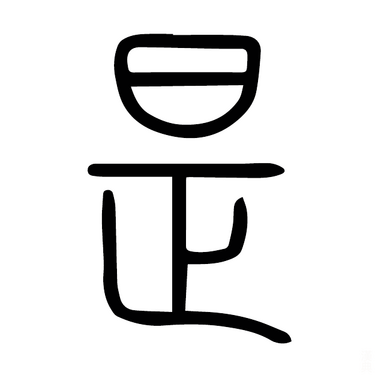

“是”字与“时”字则是同一字之分化。“是”的甲金文字形如图二,也是从“日”从“之”或“止”或“正”,所会意也是日之行走;其篆书如图三,定形为从“日”从“正”。“正”是“征”的本字,取象是“止”朝向一城,表示出征攻打,故而也有行走之义。即使是在现代汉字的形体里,“是”与“走”字都是很相似的,其上部为“日”,下部从“走”,也是日的行走之象。

因此,两相比较,“是”字即“时”字;古代文字的部件位置尚未定形,“时”为“日”与“正”的左右放置,“是”则为“日”与“正”的上下放置,实同为一字之衍递分化而成。《广韵》与《尔雅》释“时”字皆云:“时,是也。”《诗经》中多有“时”字,历代注释家也解之为“是”字;比如“厥初生民,时维姜嫄。”还有“于时处处,于时庐旅。”《毛诗正义》中皆解之为:“时,是也。”再如“时周之命”,《毛诗正义》亦解“时”为“是”;朱熹之注亦云:“时,是也。”

中国人的时间观是从日月之行而来,日月之行即天之行,周易曰:“天行健,君子以自强不息。”日月之行不仅是昼与夜的推移,也是南北反复回归带来的春秋四时的推移,《系辞》云:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。”日月在行走,天下万物则莫不跟从日月的行走而自强不息。所谓一叶知秋者,天地之幾息也;冬至而一阳来复,天地之幾息也;万物之蛰与伸,皆时从于日月之是,捕捉天地之幾息;是故《周易》处处皆曰:“时义大矣哉。”而所谓大人君子,则必是善于以自身的行走跟随日月的行走,“先天而天弗违,后天而奉天时。”

语言中系动词发展为“存在”这样的哲学概念,系动词的受义或赋义即反应了语言本身对存在的领会。如果说,“时,是也。”那么中国哲学的时间观就构成了它的“是”观,也即对万物存在性的理解——万物的存在本质皆处于时间性的流变之中。这实际上就是周易哲学中的“易”,也即所谓的“时义”,周易在整体上就是以“时义”为基本精神的,而“时义”即“是义”,即存在性。

反观西方语言中的几大系动词源头,则没有一个是具有如此明确而直接的时间性的;西方语言的系动词主要是从静态的“站立”而受义,此如海德格尔考察希腊语系动词词根es-的语源意义时所言:“这个正直的直立,它直向上而成此立,出现而立,常住而立,希腊人就把它领会为存在。”系动词表示“站立”而不是动态的、时间性的“行走”,因而西方语言的系动词主要用于对某种静态本质的判断,而不反映存在性本质的流变。

汉语中的存在性与时间性则可以直接等价,它明确体现在历代字书中的这句话上:“时,是也。”从中可直接推知,存在即时间,时间即存在。当我们说:“我是什么”,“它是什么”,须自觉于汉语言中的中国本土存在论性的意义,其意味着:“我”或者“它”乃是处于时间性中的存在物,某个往时的存在性本质经过时间性的演化,成为了此时呈现着的本质;它将来还会继续演化,获得未来的新的存在本质。

“是”在造字之本源上取象于“行走”,而非静态的“站立”,这是中西哲学差异在语言上的表现。翻译家们主张将西方的ontology翻译为“是论”,其实是不确的,因为西方的ontology偏重于静态而缺少时义;还是“存在论”比较好,“存”、“在”二字才是静态的站立。

西方的存在论到黑格尔后,才发展出辩证运动的特性,才具有了行走的时义,要让精神表现在时间性之中。黑格尔创作辩证逻辑,也是为着西方传统形式逻辑中判断系词而苦恼的,他想方设法要让这个静死的东西活起来,伤了不少脑筋,却还反遭传统逻辑学家们的嘲笑攻击。他却不知道,汉语中的判断系词“是”天生就是活的,就是行走着的,就是时间性;因而诸如“A是B”这样的汉语命题,天然地就具有辩证运动、存在自反的时间性意义。比如:夕阳是朝日,长庚是启明,此“是”即通过行走而完成变化。黑格尔将西方静态的系动词努力搞活,其存在论也就具有了“时义论”的特点,其辩证逻辑所要表明的无非则是:存在性本质的“是”,即其时间维度上的发展演化。

到了海德格尔,他的存在论也在向时义论靠拢,他的《存在与时间》的主题就是如此。Simon Critchley曾对海德格尔的《存在与时间》作过一个精炼的小结:“《存在与时间》的基本观点极简单:存在即时间(Being is time)。这乃是说,对于人这个存在而言,去存在即意味着在出生与死亡之间短暂生存。存在即时间,而时间有限,它随着我们的死亡到达终点。”

Being is time,这句话直译即“存在即时间”,它是存在主义反抗巴门尼德传统的要旨。在巴门尼德这里,存在是恒久的“静立”,因而其实不具有真正的时间性;但海德格尔却是要通过此在的生存恢复“存在”的动态,从而恢复其时义。这句话立刻让我们想起中国古代字书和朱熹等人的话:“时,是也。”可谓此语之直译。日是行走着的大生命,它的行走就构成了时间。对照而言,海德格尔乃谓:此在也是行走着的生命,也具有自身的时义;此在对于时间的最本真的领会,不在外界日月的“是”之中,而是在于此在自身的“是”之中——现象学的思路。

小结来说,汉语中的“是”,其本源即“时”;中国哲学的“是论”,实质上就是周易所代表着的“时义论”,它就是中国哲学的存在论或本体论。这是汉语言文字自身告诉我们的,可以说非常清晰而直观,已根本无须争议。西方传统的ontology以静态的存在本质为主,它的确是中国哲学所缺少的;但是黑格尔、海德格尔等人所代表的存在论却在突破西方的传统框架,而将时间性纳入其中。如此则可明白,周易的时义论就确凿无疑地是中国哲学的“是论”。中国哲学中的其它存在论问题皆独具特色,并且相较于西方存在论而言有显著的优点,这一切都须从汉语言文字这个原点出发来展开深入讨论。

延伸阅读: 本文主要观点及部分文字皆来自《存在究原》一书,是对该书的碎片化呈现;存在论问题牵涉极为深广,此文难免管中窥豹,读者若欲了解与此交涉着的系统性思想全体,请参原作www.kobo.com/ca/en/e...