告别白宫风云:读《All Too Human》

《白宫风云(The West Wing)》一直是我最喜欢的美剧之一。它以近乎浪漫的方式,描绘了一个理性、理想主义、充满道德信念的政治空间。

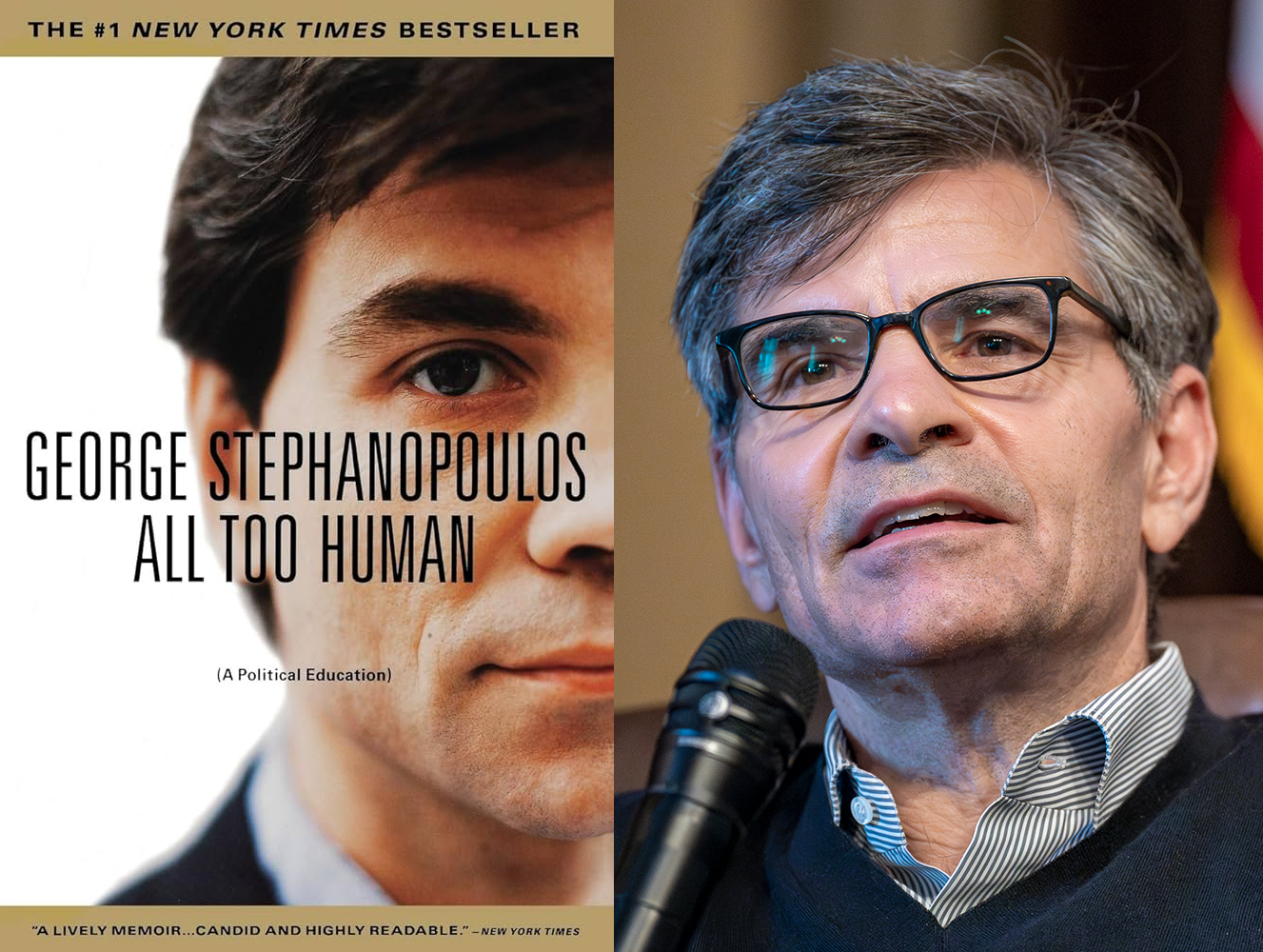

后来我读到一则轶事:扮演副幕僚长Josh Lyman的演员Bradley Whitford,为了演好角色,特地读了George Stephanopoulos的政治回忆录《All Too Human》。于是我也找来这本书,想看看那些剧中闪耀的理想,在现实中究竟是什么样子。

左:剧中角色Sam Seaborn,据称原型为白宫通讯主管George Stephanopoulos;右:剧中角色Josh Lyman,据称原型为克林顿特别顾问Rahm Emanuel如果说《白宫风云》展现的是自由主义关于善治的想象——一个由理性与道德构成的完美政治空间,那么Stephanopoulos的书揭示的,则是理想背后的阴影。那个“善治空间”得以运转,往往依赖于对父权制“必要之恶”的默认、压制与掩饰。

理想的背面:自由主义的父权共谋

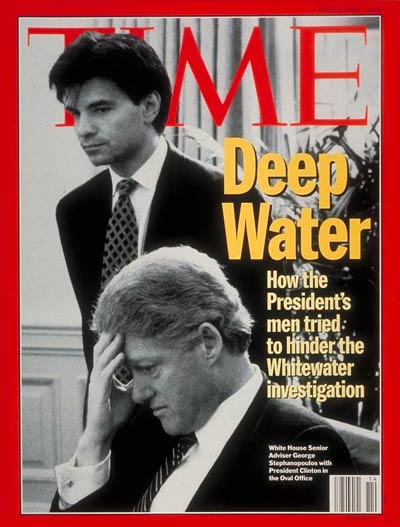

Stephanopoulos作为克林顿团队的核心成员,他所投身的,不仅是一份工作,更是一代人的理想:克林顿代表着“新民主党人”的未来,一个更理性、进步、包容的美国。

然而《All Too Human》揭露的,却是这种理想赖以维系的另一面:一种被合理化的父权共谋。

真正的危机,不是来自共和党的攻击,而是来自内部的伦理裂缝。克林顿作为进步政治的象征,他的私人行为(对女性的物化与权力滥用),与他所代表的公共理想之间,存在着无法调和的矛盾。

Stephanopoulos的工作,正是以危机公关的方式去修补这道裂缝。他必须用自己的政治热情,去维护一个他本能上已无法信任的“更大的善(the greater good)”。

Stephanopoulos的个人困境是一个微观的缩影,它暴露了自由主义一个长久的“牺牲顺序”:当自由主义的大帐篷面临来自右翼的威胁时,那些内部的、交叉性的诉求(尤其是女权主义的声音)总是最先被要求顾全大局、保持沉默。

为了“保护最高法院的提名权”,为了“捍卫医保改革”,那些女性(从Paula Jones到Monica Lewinsky)的遭遇,以及她们所揭露的权力滥用,便成了那个“大局”中必须被牺牲的代价。

自由派的公共私人二分法

这种牺牲得以被合理化,依赖于一种看似理性的划分:公共与私人。政治与治理属于“公共领域”,而性、家庭与情感被归入“私人领域”,被视为非政治的、无需公共讨论的部分。克林顿的辩护团队正是利用了这一逻辑来辩称,克林顿的私生活与他的公共治理能力无关。

但Stephanopoulos在亲历其中后发现,这种区分不过是父权制的遮羞布。克林顿的行为从未是“私人的”;当他以州长或总统的身份动用权力去满足个人欲望时,他所使用的,正是公共资源和象征权威。这种滥用既是政治的,也是伦理的。Stephanopoulos的崩溃,正是来自于无法再假装这两者可以被切割。

许多自由派评论者试图维持这一幻象。他们承认事实,却坚持认为克林顿的个人缺陷不应掩盖他的政治成就——捍卫堕胎权、推动经济增长、任命自由派法官。

对他们而言,为了守护“更大的善”,可以不断为父权制的暴力腾出空间,并以务实的名义为其辩护。Stephanopoulos的挣扎,就是这一结构性妥协的人形注脚。

也有些犬儒评论者则嘲讽Stephanopoulos的幻灭,认为那只是一种天真。他若不能接受政治的肮脏,说明他根本不适合这里。将这种结构性不公视为理所当然,其实是人性彻底异化的标志。

Stephanopoulos的幻灭,并非失败的象征,而是一种拒绝合谋的行动。他并不是不理解政治,而是拒绝继续参与他所理解的那种政治——一种必须与性别暴力、权力滥用共谋的政治。

一部失败的忏悔录

Stephanopoulos的这本书,因此更像一部失败的忏悔录。

他本意是想讲述一个个人幻灭的故事,却无意中为我们揭示了一桩结构性的丑闻:上世纪九十年代的美国自由主义是多么无力,或者说不愿,去正视它对父权制的深度依赖。

这种理想主义依赖着克林顿式的个人魅力,并反过来要求它的信徒(如Stephanopoulos)和它的受害者(那些女性)为了那个“更大的善”而集体沉默。

书名中“人性(All Too Human)”的挣扎,最终恰恰证明了那个被许诺的“更大的善”,本身就是虚伪且充满缺陷的。

Stephanopoulos最后的离开,不是简单的辞职,而是一种政治自我流放。他无法再将那个曾经信任克林顿的自己,与已目睹真相、无法合谋的自己缝合;他被迫割舍信仰,承认那份理想本身已被腐蚀。