第二回 鍾姥姥逛大幣圈 生成式藝術

鍾姥姥再度入園,這回要做點有意思的玩意兒! 這次的主題是 — 生成式藝術 廢話不多說,趕緊入園看看!

姥姥初了解 — 生成式藝術是什麼?

1.核心概念:

透過「規則 + 系統」去自動生成作品,藝術家設定演算法或模型,作品會隨著輸入或隨機參數而變化。相較於傳統藝術的「手工完成」,生成式藝術強調「過程」與「演算的偶然性」。

2. 兩種主要型式:

Code-based Art(程式生成藝術)

強調幾何感、秩序與機械感。

藉由程式碼生成。

範例:

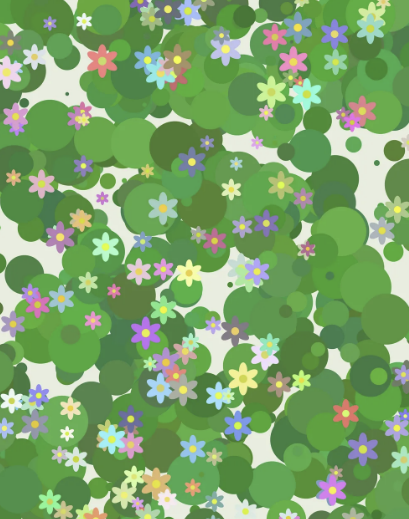

生成式多肉植物園(姥姥超喜歡這個作品的配色和質地,在不同的框線下,長出位置和尺寸不依的多肉植物,可愛療癒又充滿驚喜)

Code-based Art 生成式多肉植物園

AI Art(AI 生成藝術)

有機感更強,常帶有自然、不規則、流動性的特徵。

藉由深度學習模型(如 GAN、Diffusion)生成。

範例:

煙霧蛋糕(每一幅作品的人像和煙霧都有所變化)

AI Art 煙霧蛋糕

3. NFT 與生成式藝術發展歷程:

經典案例

交易平台:Art Blocks

生成式藝術與 NFT 結合的第一個重要平台。

提供「程式鑄造」模式,每次鑄造都是獨一無二的結果。

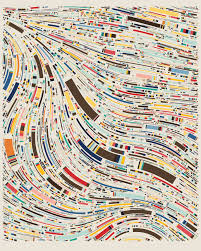

作品:Fidenza #314

初始售價:約新台幣 1 萬多元。

轉售價格:突破新台幣 1 億元。

帶動市場對生成式藝術的關注,證明其收藏價值。

Fidenza #314

NFT 如何帶動審美的產生?

原初,生成式藝術可以無限次的生成,造成「每一刻都不重要」,但自從 NFT 鑄造有次數限制,就創造了新的「稀缺性」與「審美體驗」,大眾開始比較,在有限的作品中,哪一件比較好看。

生成式藝術風格發展趨勢 (通常是某一個作品忽然賣很好,帶起新風格的風潮)

幾何極簡時期 (以方塊狀、規則性幾何為主)

毛毛密碼時期 (細緻的「毛絨質感」與紋理表現,打破過去僅有幾何的冰冷感)

數位田園印象派 (山水、樹木、田園意象)

數位寫實主義 (如:「海龜視角」,生成水母與塑膠袋)

魔幻寫實 (奇幻元素)

數位幾何印象派 (結合「幾何結構」與「筆觸/材質」的質感表現)

姥姥參加工作坊 — 程式繪圖

接下來,是姥姥最喜歡的實作環節! 姥姥在 OpenProcessing 找了一些靈感和程式碼,自己做出一個小花園~~ 歡迎參觀我的花園!

姥姥看文章 — Code + x

姥姥高中時很排斥寫程式,一心想考成大工業設計,但礙於父母期望和現實考量,誤打誤撞來到政大資管系,雖然透過二年多的學習,漸漸對資訊領域產生興趣,但還是渴望將興趣 — 設計,和本科的專業結合。

閱讀了老師在 FB 發的互動新媒體文章,文中提到「Code + X」,程式技術可以結合各種領域,例如:廣告媒體、連藝術、音樂、電玩、電影……。原來現今跨領域也是一種專業,有了一個基礎能力,再結合自己的興趣領域或專長,是可以創造 1+1 > 2 的效果的!

還有個小發現,Newyellow 老師也是政大資管的耶!這給我了一點啟發,原來資管系未來並不侷限,或許 Code + Design or Art 也是個選擇!

姥姥小後記 — 一些零碎想法

上課之前,姥姥覺得生成式藝術是一個很抽象的概念,像是幾何圖形大家都畫得出來,那用生成式的作品有什麼特別之處嗎? 我認為,真正引人之處是生成的過程本身,從演算、隨機、逐步生成獨一無二的作品,因此若要普及化,辦成靜態展的模式,民眾較不容易體會 (雖然成本也是種考量?)

我心中的理想展覽是,用互動展模式,讓觀眾「即時參與生成」或「見證生成過程」,透過簡單明確的教學「了解背後的原理」,增加體驗的新奇感,把抽象化為具象,讓生程式藝術更好理解,讓更多人參與這門藝術!

這麼一逛,姥姥真是長了不少知識!

哈~~ 逛太久也睏了,姥姥先去睡個大覺,

下回繼續!