縱跨美墨邊境,我們是否抵達了天堂

D開著車,載著女兒與我們往美墨邊境前行。西邊是一望無盡的太平洋,海藍無垠;跨過如高樓佇立的仙人掌森林,像羊駝,曲長的脖子覆著厚重的皮毛;像綠色火焰,奮力托舉自己向太陽燃燒;像扁扇,佈滿細針,在陽光下閃著金邊,如精緻的工藝品。

有美景相伴的公路旅行,車上播放著的不是充滿律動感的city pop,而是以歷史與文化分析在拉丁美洲著稱的哥倫比亞學者Diana Uribe的podcast,她談到人口如何在文化間流動——歐美國家用烏托邦的神話吸引移民,卻從未真正接納過外來者;帝國中心的身份,如同一張萬事卡,能為持有者打開無限的選擇。段落之間的間奏響起,車內的人都頻頻點頭[註1]。

D是在Ensenada擔任物理學教授,女兒在讀心理學研究所。她談起自己與美國的短暫經歷:80年代赴美,在Rutgers大學讀博士,沒想到才讀一年,墨西哥政府就破產了,無償再支付她的學費,便打包回府,她語氣卻顯得灑脫。

「儘管我不住美國,倒是也常常到聖地牙哥或洛杉磯買東西啊甚麼的。不過近一年開車過邊境太瘋狂了,要排上三、四個小時。」

「檢查變嚴格了嗎?」我問。

「不,只是流程拖延。原本兩條車道,最後分流到十五個檢查站,那裡最耗時間。他們終究會讓你過,但要耗掉大半天。」她笑說,也許用走的更快。

「走路就能進美國」,這個概念對我來說特別新鮮。D放我們在檢查口,跨過那道牆,就是美國了。

提華納(Tijuana),作為邊境城市,不僅吸引美國人來消費,孕育了繁盛的娛樂及性產業,更衍生出邊界經濟——在漫長等待中兜售樂子。排隊的人潮沿著五彩油畫牆前行:畫滿墨西哥魂——各種品種的仙人掌、國寶級畫家Frida Kahlo、以及《可可夜總會》裡引領亡靈的無毛黑狗 Xoloitzcuintle[註2]。人與車除了由一個低矮的鐵圍欄隔開,還有taco攤販的叫賣聲、烤玉米混雜著柏油曝曬的氣味、殘疾者的乞討、街頭表演者的音響律動、當然還有黃牛們在隊伍中的高升兜售:「付我50塊錢,五分鐘過邊境。」對於邊境的嚴謹莊嚴,到處貼滿著「禁止拍照」等標誌,這些人像是戲外角色,既安撫也嘲諷著排隊者的焦躁。

當我們檢查完行李,踏出檢查站,迎面而來的是沉寂:一片紅褐色土壤,與水泥橋樑。那突兀的反差提醒著我們,確實越界了。

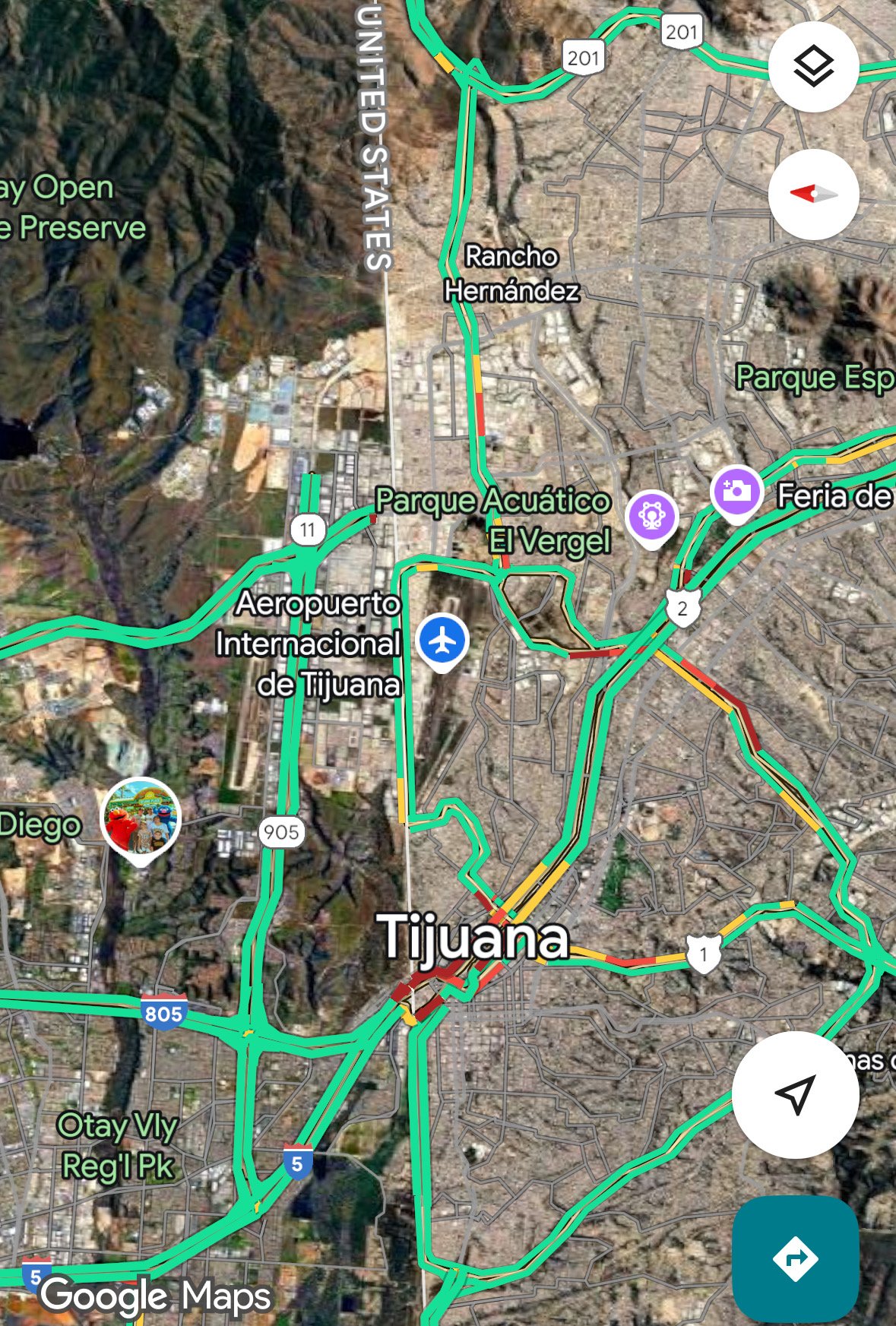

打開 Google 地圖的衛星圖,可以觀察到兩側截然不同的城市景觀:左側的美國區域,街道如棋盤般規整,以公路分隔出清晰的社區界線;右側的墨西哥區域,街巷曲折、建築連綿,呈現出一種自然生長、緊密交織的城市肌理。一條近乎筆直的人工邊界生硬的切開,形成鮮明的地理對比。

相比之下,從美國往墨西哥的路途更像一種漸層。沿途商場響起墨西哥風格的音樂,屋舍開始染上斑斕色彩,耳邊愈來愈多西語交談。直到看到「墨西哥歡迎您」的標語,才驚覺自己已跨入另一個國度。這種自然流動、不被刻意阻斷的過渡,揭示了邊界做為政治的工具的背後,更映照出一個龐大文化共同體如何被割裂。當跨境工作成了日常,人的一生,便要將更多時間耗在政治體制裡,而非生活本身。

上了加州的捷運,眼前的景色已不見仙人掌,取而代之的是成排棕櫚。雖然氣候無異,但這才是你我心中的加州:陽光、棕櫚大道、海灘、Coachella、夏日慵懶,而不是仙人掌。

正如Diana Uribe所說,烏托邦的人有烏托邦的想像,不屬於裡面的人和物,就whitewash掉吧。

一個堵牆,隔開的不光是地理空間,還有對待環境與生命的方式。

[註1] 我震驚於墨西哥人對現有制度的批判精神的普遍性。在Ensenada時,年輕人討論中時不時會提到聲援巴勒斯坦等議題,而收聽這類型的podcast是這對母女的習慣。我反思台灣對於批判類型知識的追求可以幾乎說是沒有,也許跟我們社會沒有左派思考有關,年輕人不會討論國際秩序或全球化所帶來不公的現象,也不太有大量的廣播節目引導大眾做批判。對於國際相關議題我們還是得準時收聽財金分析,不然股票虧錢了怎麼辦。其他方面,我們是直接吸收美國意識形態要我們相信的一切。

[註2] Xoloitzcuintle或Xolo,來自那瓦特爾語(Nawatl)與阿茲提克語(Aztec)的合併,Xolotl是一位死神的名子,itzcuintli是狗的意思。在前哥倫布時期,它們不但是打獵夥伴,更因體溫高而成為一家人在海拔兩千多尺高寒冷高原取暖的「熱水壺」。根據一位朋友的說法,人們會將Xolo與主人一起埋葬,讓它帶領主人到死後世界。現在這個品種的狗變少了,也因此價格高,尤其是無毛的Xolo,且他們的皮膚因沒有皮毛的保護需要額外的照顧。但幾乎每個墨西哥家庭都會養寵物,尤其是狗。他們仍然相信對自家狗好一點,在離世後,狗才願意帶領他們去到死後世界。

Xolo也出現在很多經典壁畫(Mural)中,常常與大家站在一起,也代表了它們是墨西哥家庭的一部分。例如著名畫家Diego Rivera的Dream of Sunday Afternoon,Xolo出現在原住民家庭旁邊,與菁英階層形成對比。