台湾现代工人运动历史(上)

序

台湾从1980年代末~21世纪初的工人运动。一度高涨的劳资阶级斗争,却在蓝绿两色的天光下显得晦暗不明,被统独之争所撕裂,最终在产业转型下走向完全衰退,就连这段运动的记忆本身都被绿营「民主精英领导人民走向胜利」的叙事所吞没。

曾经参与岛内战后工运高潮的阮红婴,在1950年因白色恐怖被捕。然而,他出狱后却慨叹地说道:

由於白色恐怖的影響,現在的工會發展已經不像我們當時,我從监狱回來後就感覺到工會的運作怎麽跟以前差異這麽大;所以,我感到很奇怪,為什麽現在的工人對自己的權利不知道爭取,寧願委屈地過日子。

为何在国民党的白色恐怖告一段落以后、社会已经转型以后,工人运动却未能像解严前所预期的一样走向辉煌,反而似乎被某种力量所压抑,反而随着社会越发「自由民主化」而日益衰落?

对于许多认为工运不彰的唯一原因就在于有形大手的人们来说,这个问题的答案无疑是必要的。

一、新芽的攻防战:劳工抗争的寒春

广为人知的寒冬

国民党1949年逃台以后,即在岛内建立起党政合一的国家统合主义体制,一台以各种实体强力机关——例如党部与情治机关——渗透到社会、经济、政治方方面面的垄断资产阶级国家机器。

这一时期的岛内工会大多是国民党御用工会,属于国民党的外围组织,只是国民党编组、控制、动员岛内工人的机关。在国民党控制工会的方式之中,甚至有国民党党部直接改组为工会的一种。即使1945~1950年有战斗性较强的工会(如台北司机工会),也会被白色恐怖所强制「改组」为御用工会,因为国民党对工会的要求,就是「促进生产效率、配合经济发展」的「生产性工会」,以及宣传国民党方针政策、动员工人为国民党候选人投票的「国家发动型工会」。正如这一时期学者指出的一样,「工会只是国民党政府的一条手臂罢了」。

国民党是如何看待工会的呢?根据1951年的『现阶段劳工运动指导方针』,他们将「消灭共产国际侵略,争取国家民族独立」作为所有劳工的「历史任务和最高利益」,而「保障劳工权,改善劳工生活」已经排在「反共抗俄」与「经济效率」之后。

国民党也用尽一切方式阻止工会扮演自己的天职——劳资斗争的劳方组织。『劳资争议处理法』、『国家总动员法』等法规均要求以「国家强制仲裁」来解决劳资纷争,而非工会来谈判、协商;『戒严法』更直接禁止罢工。即便有劳工想要复活工会的这种权能,也会遭到国民党暴力机关直接镇压,动用『叛乱罪』等进行量刑极重的军事审判。

正因如此,台湾劳工实际上要面对的是三合一的敌人:资方、国民党干部与情治机关人员。有研究机构在采访工会干部为什么不在解严前自行筹组工会,他们的回答都是「你敢吗?」工会不是工人的组织,而是国民党的组织,国民党甚至尝试过让工会大规模入驻民营企业,以直接管控民营企业。

另一方面,国民党的情治侦防网络也密布于工会之中,到1954年,全岛生产事业单位已经有988个保防组长,2415个保防员,以及许多国民党的线人。这些保防人员有专门的名称,即每个企业里的「人二」(人事室第二科人员),他们直接听命于调查局,专门打压反对国民党的工人。1950年代当时,就连机器故障也有可能被视为赤匪渗透,1951年「中油」出现一次维修工程事故时,事故相关劳工立即被军方带走,需要主管出面保释才成功出来。1956年,一名国营矿场的工人抱怨说:

「(公司)成了一个小铁幕……在各处分布许多特务,此后就专听密告员的报告,更不让人有自白的机会,而独断独行,弄得怨声载道,员工们敢怒不敢言……」

国民党自然也用这套精密的控制系统来动员工人,参与到他们的反赤大业之中。国营企业的劳工不但每月有「国父纪念月会」来「宣读国父遗教」,与长达一个小时的政治演讲,每逢「总统诞辰」、「总统就职庆贺」等节日也有各种爱国仪式。劳工的家属也会被编入「妇女互助会」,这些互助会又下属于「中华妇女反共抗俄联合会」,因而她们也被动员到「为前线将士」而「缝衣敬军」。

更有各种形形色色的爱国捐款运动,如1955年一江山战役之后,「台糖」各地糖厂发起捐款以「抚慰烈士遗属」;1956年匈牙利事件,「台糖」工会也动员会员捐款要「汇交匈牙利难民」;1959年藏区骚乱当时,「台糖」工会决议全体会员捐赠一天工资……甚至还有某糖厂下属的幼儿园全体儿童「为了前线劳苦功高的将士」,决定捐赠一天糖果费50元以支持劳军活动。

另一方面,后来沸沸扬扬的省籍矛盾也已经体现在工作场所之中。由于党员可以在国企中得到优待,大多数党员又都是外省人,这无疑就造成了某种省籍上的不平等。70年代的高雄炼油厂,「130几课,没有一个课长是台湾人。」而当时国民党的国企对外省退役军人有优待,会安排他们退役后直接成为正式员工;然而本省人却需要做几年临时工才能成为正式员工。高雄炼油厂就有工人抱怨说:

「凭什么一些退伍军人外省的在现场干没有两年就可以调辨公室,吹冷气,或是升为职员,我们台湾人又没比较差,就要被人欺负。」

直到1960年代岛内经济转轨,台湾本土新兴资产阶级崛起前,大部分统治阶级都是外省人;因此,尽管大部分外省人都是被统治阶级,但这一时期的阶级矛盾从外观看上去,就像是省籍矛盾一样。这种日积月累的省籍矛盾,后来成为了打着「台独」旗号的反对派动员工人的最好基础。

这一时期的工会在干什么呢?国民党当局也有自己的「全总」,即「中华民国全国总工会」。这个「全总」成立于1948年4月的南京,它来到台湾以后也向「万年国大」学习,足足26年不召开任何理事会、监事会、会员代表大会,理事长也空缺,只推举一个主事人。60年代中叶前,「全总」与省级以下组织也几乎没有联系,只是一个国民党当局的样板宣传工具。直到大陆来的工会代表已经老到开不了大会,「全总」才于1976年更新迭代,真正开始让本省工人进入体系内部。而在70年代,所有县市级以上的总工会理事长、总干事,省总工会、全国总工会的理事、监事都是国民党人。

这群劳工官僚个个「将工会作为升迁的跳板」。竞选工会理事的,大多热衷于讨好厂长、经理,为个人的升迁铺路。比如在「中油」里面,曾经当选工会理事长的人,后来有人做到「中油」的总经理或者人事处长。即便不是循这条路一路升迁,也可以享受远超普通工人的待遇:曾经是中油工会理事长的潘柱材就在回忆录中,指出前一届理事长与公司高层「时常打牌、饮酒、吃饭、交游」。公司董事长与其他高管设宴招待工会理事长,发现潘柱材不会喝酒打麻将时,特意交代下属好好「训练」他,因为「理事长不会喝酒不会打牌不可以」。只要公司南部主管来台北开会,一定会有豪华饭局,工会理事长也会参加,潘柱材说:「我吃了两年半,每星期必有饭局三、四次,因此肥胖起来了。」

由上面即可得知,当时岛内的工会系统处在一个什么样的情况①。但即便国民党的压制已经到了这种程度,劳工运动的岩浆还是在地表下等待喷发。

①:这里再做一些补充说明。

国民党对于工会的要求就是「劳资协调」,典型比如张天开的论述:共黨領導的所謂『工會』運動是致亂之源,英國煤礦工人的三次大罷工、日本第二次世界大戰後的歷次大罷工,均為共產黨員所領導,足為前車之鑑。反觀三民主義的工會運動,以劳資和平相處,合作協調為方針。作者認為這就是工會運動今後應該踏上的路程。」

即国民党在政策法令中宣布的:

勞工運動應與國家經濟政策相配合,培養勞工生產責任觀念,提高勞動效率,以促進生產事業之發展。

另一方面,国民党来台以后的「改组」,许介麟有相关介绍如下:

「國民黨的改造工作由重建基層組織開始。首先進行黨員的『歸隊』登記,凡逾期未登記者,以放棄黨籍論處。其次學習列寧式政黨,在這種職業機關中普遍成立各種小組,黨員歸隊後隸屬小組,小組隸屬各區分黨部,各黨部再隸屬於其上層黨部,最後由黨中央控制,層層節制,牢牢掌握。……國民黨『以黨治國』體制也在此時完成。......忠𧲱改造委員會所頒布的『改造綱要』更進一部規定,黨組織原則是民主集權制的一員領導原則。一切通過組織,組織決定一切;領袖採行組織的決議,幹部貫徹領袖的意志;以組織決定政策,以政策領導政治;......除了政治領域之外,𩅉𥒞改造委員會更要求黨員深入工會、農會、漁會、水利會以及青年、婦女、文化界等民間社團中發展組織,並取得領導地位。……」

而1951年通过的国民党改造委员会「國民黨現階段勞工運動指導方案」如下:

1. 策動各種產業職業員工,依法組織工會,臺灣省公營廠礦,應限期完成工會組織。2. 進行組織工會時,應先建立本黨核心組織,然後透過黨的組織,策動工人進行籌組。3. 在發展工會組織過程中,應爭取技術優良,生產成績優異之員工,或具有號召能力之愛國革命工人入黨,配合進行建立黨的工作,使黨的基層組織與工會基層組織,密切配合,以加強黨對群眾的領導。

这一方针即奠定了国民党在𢖤劳工政策的基础。

除此以外,还有国民党法令,强制工人进入工会——即进入自己管辖下的强权体制:

(1)凡在工會組織區域內,年滿十六歲以上之男女工人均應依法加入該業工會為會員。如有拒絕經工會警告限期仍不加入時,應依照工會法施行細則第十條辦理;必要時得呈請主管官署處理之。(2)凡經依法申請職業許可證(如食堂、茶室、旅館等業工人)或職業執照——如汽車司機及其他領有職業執照之工人),……均應於領到許可證,或職業執照,或使用牌照十日內,加入該業工會為會員。……,工會勸導尚未加入工會之工人一律入會。如經勸導後仍不加入工會者,由各工會依法呈報社政機關函請當地警察機關協助處理,嗣後警察機關辦理檢驗時同時查驗工會會員證,無工會會員證者,警察機關應通知其先行加入工會,為經警察機關檢驗合格者稅捐機關不與發給牌照。

走向有形无形之抵抗

国民党收复台湾以后,即将日本产业「国有化」,以中旸集权的方式建立起国家垄断资本的基础。进入60年代之后,国民党当局又受到美国国际开发署的压力,通过「十九点财经改革纲领」,不再一味地收受美援,而开始由进口替代战略转为出口导向的工业化战略。陈玉玺就在1995年指出:

1960年标志台湾经济史上开始一个新的时代――跨国(主要是美国)资本抢先进入几个有利可图的重要工业,而台湾的廉价劳动力则按照新的国际分工在世界体系内找到自己一席之地的时代。这是台湾经济实现国际整合的新时代。

随着国民党政府走上了第三世界工业化的经典之路——压榨廉价劳动力,实现出口贸易的外向型积累,岛内劳动力的就业结构也随之转变。为了让密集劳动型产业获得劳动力,国民党通过调整工农业薪酬结构,让工业收入与农业收入扩大差距,强迫农业劳动力转入工业。随着农业资本外流,农业发展停滞,农村的经济也濒临破产,更为加速农村青年成为工业化时代的第一批劳工。1952~1985年间,农业就业人口从56%下降到17%,工业就业人口却自16.9%来到41.5%,总数达到308万人。

正是他们的血汗工厂,让「台湾经济奇迹」得以顺利起飞。我们不要忘记,这一时期的『劳资关系处理法』,第三十六条规定:

「非国营之公用或交通事业之雇主或工人,不得因任何劳资争议停业或罢工。前项以外事业之雇主或工人,其争议在调解期间或已付仲裁者,不得停业或罢工:如在非常时期,不得因任何劳资争议停业或罢工。……。」

即以后文提到的桃园客运公司为例,当时这架公司是由吴伯雄家族经管,强大的党政背景使其可以垄断当地的路权,但是丰厚的利润却没有造福七百多位的司机。在桃客开公车,每天平均上班12小时,一个月只能休假2天,但是加班费只有一小时20元。更辛苦的是,桃客司机都没有办法在家吃团圆饭,春假期是公司赚大钱的时候,但是被迫要出勤的代价只是一天100元的加班费。

民营公司况且如此,待遇稍好的国企也一样。在国企的职场中,送礼、巴结、走后门的文化是普遍盛行的。曾有一则这样的笑话:某位争取领班位置失败的工人,跑去质问他的主管,为何将领班给了另一位不称职的同事,那位主管却面不改色地反问:「你怎么不提前(钱)来见我?」

在这种压迫的情况下,台湾的现代工人阶级开始快速成型,成为社会中的关键阶级。国民党的出口导向工业化策略与「奖励投资条例」使得美资、日资、侨资快速增加——尤其是美资,而国民党也向外商保证,台湾不会有工运发生。这一时期的全总,目的只在于与国际的ICFTU、美国的AFL-CLO联系而已。而在新兴的加工出口区,国民党当局也抢先组建他们的黄色工会来控制工人。

注:ICFTU,即国际自由工会联合会,简称“国际自由工联”,是在中央情报局资助下,于1949年从世界工联中分裂而出的国际性工会联合会。其成员多为西方国家的黄色工会联合会,包括美国AFL-CIO、英国TUC、法国FO【在CIA资助下从总工会(CGT)分裂出的黄色工会】、意大利CISL【原CGIL内部天主教派,同样在CIA资助下从意大利总工会(CGIL)分裂】韩国FKTU【军政府时期知名御用工会】与西班牙UGT。

事实上,1970年代第一次、第二次石油危机造成的世界资本主义衰退波及到台湾时,岛内已经爆发了一波劳资争议,但由于缺乏工会支持,加上国民党恶法的压制,许多工人在国民党当局的调解下领了资遣费,就此回到农村。1974年加工出口区裁员停厂的员工多达1万余人,却没有成规模的工运。

这一时期确实有少数激烈劳资斗争的例子,比如:

这是一则味王食品产业工会前常务理事詹宪宗的故事:他是矿工之子,只念过小学,但却是胆识过人。在1979年那个肃杀冷峻、毫无工运的年代,竟然敢发动一场罢工,且大获全胜。整个罢工过程既无「高人指点」,也未「依法行事」,完全凭着全厂工人对劳动条件的不满和詹宪宗的鼓动号召,就揭竿而起。其间,詹宪宗一度遭解雇处分,终因全厂工人坚持罢工到底,他不但很快就复职,而且迫使资方答应工会的全部要求。

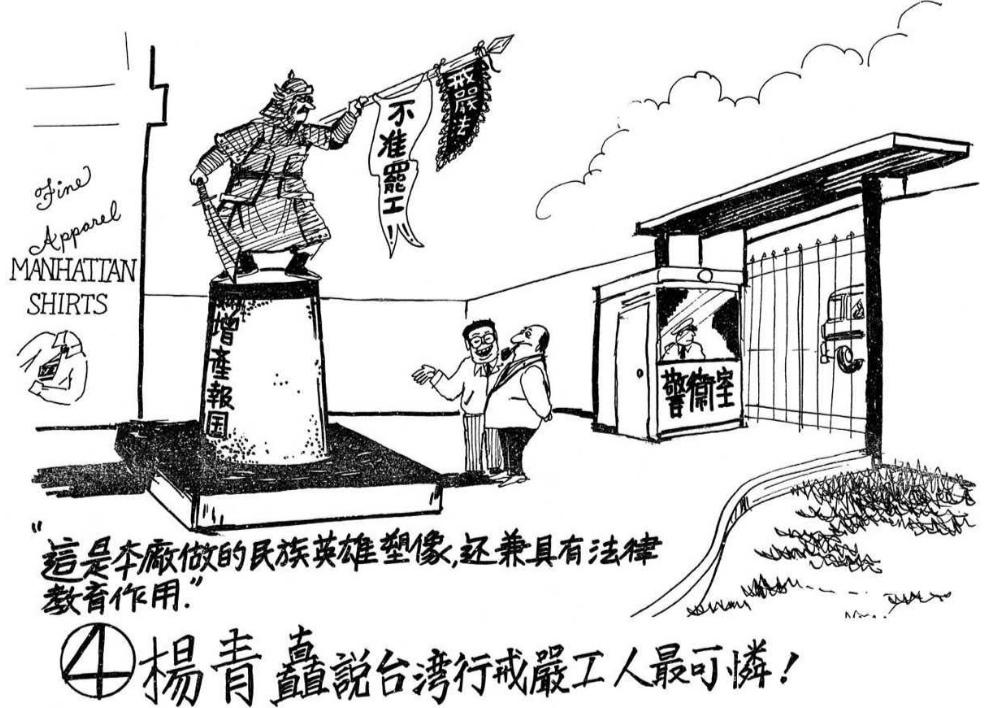

著名的劳工作家杨青矗也曾经在1976年,与其他六个工人伙伴(四个是外省退役军人)一起自称「劳工提名」,试图竞选工会理事,希望取得工会主导权。他们历经国民党故意设计得极其复杂而间接的选举方式、党部的威逼利诱、被国民党限制竞选行程,乃至于投票当天上百名警政人员到场监督的困境,最终只有杨青矗一人当选工会理事,极度失望的他随即辞去理事一职,以示抗议。

正如乡土文学运动与「夏潮派」中的部分左派人士已经开始加入党外运动中一样,工人运动也已经与党外运动发生了某种程度的交互。1978年杨青矗就代表党外竞选工人团体立委选举,但这届选举却因为美国断交,而被蒋经国当局宣布取消。

不过,这一时期的劳资对抗还是大多以微型、无形的方式体现出来。随着工人阶级的力量不断扩大,工会干部也开始发生了一定程度的转型,部分工会干部变成上命下达、下意上达的中介机关;工会系统之中开始产生了一个「由下而上、附加在原本党国体制上的沟通通道」,传输基层会员的不满与心声。得到贵人扶助而成为台糖工会理事长的陈锡淇,就曾经被总经理投诉「意见太多了,又经常反驳我」,而国民党党部主任却力挺陈锡淇,表示他「来自基层,知道基层有什么问题」。

基层劳工也开始向上级表示改善自己权益的诉求,其中最典型的就是工厂内的国民党党员需要向上级做「社会调查」,这个「社会调查」本来用来告密的,却逐渐演变成劳工申诉的重要途径,成了他们要求改进自己待遇的方法。公司内的政治宣传活动、爱国捐款活动越来越少,而公司内的产业工会联合会企业开始越来越多地讨论有关会员自身的权益诉求的提案,纯粹的政治性提案(如「糖联会应动员会员拥戴蒋经国出任第七届总统」,1983年)日益成为微弱少数。到1980年代中期,国营企业工会实际上已经变成劳工申诉中心,国民党当局在设计岛内工会时,极力避免的「工会成为会员利益代表团体」,已经成为现实。

这一切,当然是以工人阶级不断增长的潛在力量为后盾的。何雪影指出:

在过去40年的经济发展期间,台湾已经发展出新工人阶级。在前工业的经济中,以数量和重要性来说,大部分工人都处于边陲的位置。很多工人只是兼职,实际生活和家庭的认同是农村,农忙时也会离开工作回到农村。他们不希望自己的孩子便成工人。当越来越多的人变成全职的、一辈子的工人时,对农村家园的认同也就减弱了。工人也渐渐了解到,脱离工厂回到农村无法改变生活,若要改变现况必须在工人的位置上斗争。台湾的发展相当快速,在一个世代的工作生活中,不能说工人阶级具有全面的认同和阶级意识,工人之中还是有人把祖先留下的乡村视为真正的「家」。但是,新一代的工人出现了,他们出生在都市,有较好的教育和较富裕的生活,他们期望有一份不错的薪水,也期望能依靠工作保障,退休金、年终奖金,而不是一块祖先留下来的农地。逐渐地,他们也愿意为这些权利起来抗争。

新一代的工人,已经做好了战斗的准备。

分裂的爆发:劳工运动的复活

1984年,美国工会与资本家团体认定台湾产品大量外销的原因是台湾恶劣的劳动条件,于是向国民党当局施压,迫使国民党在同年七月通过「劳动基准法」。当时进入1980年代,无以为继的肃杀政治气氛已日益松弛;而就在这部决非完善的法律之下,台湾的当代劳工运动爆发了。之所以工运会因此爆发②,与其说这体现的是这部法律有多好,不如说是之前的劳工处境有多恶劣,以至于这部法律会成为「大部分劳工劳动条件与权益」的依归。

②:正如林子文指出的一样:

虽然在七○年代中,台湾已经被整合进入新国际分工体系,成为全球资本主义生产秩序的一部分,并以劳力密集出口导向为产业发展的策略。当时占主导地位的资本型态为国家资本。国公营企业控制了上游的生产原料,民营企业不仅需要国家资本的扶植和引导,从制定建厂计划、筹募资金以及引进技术和人才培训,都由政府一手包办,明显具有官僚资本的特性。另一方面,由于国民党政府采取「低粮价」政策,这不但加速了资本的积累,同时也降低了劳动力再生产的成本。因此,第一代的劳工或兼业的农民便可以忍受低工资制度的剥削,尤其当经济发生萧条时(如七○年代的石油危机),还可以选择退回农村。韡权时期以经济发展达成了稳定社会,不但没有发生阶级冲突,并且使国民党得以继续维护其统治的正当性。 但是,到了八○年代之后,𥙉湾社会越来越深化的工业化,使得大部份都市劳工已成为全职的受雇者。另一方面,「以农养工」的经济政策,也使得农村的劳动力大量外流,农业发展逐渐停滞,造成农村破产的情况。这些因素使得工人已经变成无路可退。新一代劳工不愿再继续忍受这种长期被剥削的制度,他们因而成为自觉的工人,为争取应享有的权益,勇敢地站出来起义反抗。

自然地,岛内资产阶级极度反感这部法律,而国民党当局也无意在实行这部法律时得罪他们。既然劳工已经在法律层面获得相应的基本劳动权益,而资产阶级又不愿意付诸实施,雇主纷纷用各种方式进行规避,劳资争议随即因此激化,各种大大小小的斗争开始浮现。李建昌指出:

在1984年劳基法为制定实施前,每年劳资争议件数一直维持900件上下,争议人数亦在9,000人左右,然而到了1985年,争议件数已跳增至1443件,争议人数亦跳增至15486人,及至1987年争议件数更已高达1609件,涉及争议人数为15694人。因此,1984年8月劳基法的实施至1987年可谓80年代劳资冲突的第一高原期。

这一时期最著名的案例就是「新竹玻璃公司」的劳资斗争(1984~1985年),当时公司老板卷钱跑路,气愤的员工决定自力救济,组成临时管理委员会,自行接管了公司的生产与营运,以工人自治企业的方式,为员工募集资遣费。值得一提的是,这件事也成了「新潮流」主张「产业自治」的契机。除此以外,林子文、候晴耀筹组的「新海瓦斯工会」,也是在这个时候诞生。

此时历经1979年的美丽岛运动,反对运动的激流已经不仅局限于70年代的选举领域,也向多层次的社运领域进发,而工运自然也是其中之一。

1984年5月1日,台湾自白色恐怖以来第一个体制外劳工团体——「劳工法律支援会」,简称「劳支会」成立。从后来人的角度来看,「劳支会」的人员构成更像是民进党(以新潮流为主)与「夏潮派/左统派」的融合,提供法律支援的律师有陈水扁、谢长廷,「劳支会」刊物『劳动者』的第一任主笔是陈文茜,前文提到的杨青矗自然也在内。除此以外,新潮流的郭吉仁、邱义仁等人也在内,而夏潮派(或者左统派)的苏庆黎、汪立峡自然也在内,主导「劳支会」实际上是新潮流与夏潮派。主张左翼民族主义的一派,与主张陆台联合反帝的一派,就这样巧妙地容纳在一个组织以内。

但一开始,左独派与左统派的分歧并没有影响他们,因为他们的目标除了为劳工提供法律咨询、个案服务以外,也是「透过对劳工的法律协助与宣传品的影响,催化劳工自主意识的觉醒和工会的自主化,进而推动政治的民主化。」从劳支会的组织结构设计就可以看出,他们希望将同质性高、活跃的自主工会干部与知识分子凝聚在内。随着越来越多劳工因为劳基法问题而寻求「劳支会」的支持,「劳支会」也开始深入到岛内劳工的组织生活之中,对他们进行劳工教育、协助他们自组织,成为第一个松动国民党工会世界的外来组织。成立两年之间,「劳支会」就承担了四百件业务。

劳工运动就是如此,从一开始就与党外的反对运动错综复杂地交织在一起。当时的调查早已显示,反对运动的主要参加者是工人阶级、小资产阶级与知识分子,而主导反对运动则是中产阶级市民。从中产阶级脱颖而出的反对运动精英领袖,他们所关心的议题是民主、人权、选举的问题,而非劳工权益。一个资深的党外运动领袖曾经避免与杨青矗见面,原因是毫无理由地怀疑他是共产主义同路人。

艾琳達也指出,他们担心谈论工运会吓走中小企业的金主——正如这番话所暗示的一样,这场动员族群、以「台湾人出头天」为号召的运动,事实上是新兴的台湾本土资产阶级足够强大以后,在国民党被美国断交、冷战反共体制日益风雨飘摇以后,开始不满足于国民党当局的荫蔽,试图直接向国民党的政经系统夺权,推出属于自己的国家机器。正如在任何其他地方的资产阶级一样,台湾本土资产阶级也是以小资产阶级/市民阶级打先锋,与工人阶级、农民阶层结盟,借助他们的力量来夺权。

然而,反对运动与工人运动关系远超单纯的利用。台湾的工运领袖多是「先是政治人、再是阶级人」,不少人先关注到的不是身边的劳工生活议题,反而是反对运动的政治议题。郑村棋承认他的政治启蒙是党外杂志;高雄炼油厂的陈金水在美丽岛事件中「由头战到尾」,后来做了四届高雄县党部执行委员;民进党的头牌工运人物黄清贤一直很自豪,自己是全国编号一百号以内的民进党员……很多工厂里的意见领袖在成为工运领袖前,就会偷偷将党外杂志带到工厂,积极在厂内传播最新的政治消息,甚至会邀读同事参加党外的演讲活动,或是鼓励阅读党外杂志。还有位石油工会干部会在值班时间结束后仍留在厂场,因为可以与下一班的劳工「聊政治、骂国民党」。反国民党,乃至于批评外省人垄断政治的思想就是通过这种办法,在工厂内逐渐蔓延扩散。对于台湾劳工来说,反国民党或者省籍矛盾的动员,未必不比阶级矛盾强力。康义益就说,他之所以决定参与工会,是因为出国时发现台湾人被外国海关人员以没有尊严的方式对待。

除此以外,台湾也出现了类似韩国的现象:不少大学生开始投入到工运现场,喊出「南工北学」、「工学合作」的口号,甚至有知名的学运领袖刘一德也参与其中,喊出「反对选举」的激进口号。

时间很快来到1986年,两起对工运影响深远的事件发生。随着当年9月民进党成立,大部分「劳支会」成员被民进党所吸收,随之「劳支会」内左独派与左统派的矛盾也愈见严重。正如『劳动者』后来总结的一样,「在努力开拓劳工服务范围上,统独当时并不能成为工运奋斗的阻碍。但在往后的共事中,夏潮成员逐渐发觉部分劳支会成员支持『台湾独立』 的倾向」,最终导致分裂不可避免。随着邱义仁、贺端藩等左独派掌握主导权,汪立峡、苏庆黎等左统派随即退出,成立「劳动人权协会」(劳权会)——不过,劳权会与劳支会都是专业工运组织,并非工会。由此,甚至只是刚刚新生、尚未成型的台湾工运已经遭到统独双方撕裂。这种统独之争的分裂不但一直存在,还越发扩大。

就在同一年的增额民代选举中,担任全总理事长的陈锡淇,与省总工会理事长彭光政分别参选立委与国大的工人团体议席,却意外地双双落败,输给名不见经传的民进党候选人王聪松、许美英。陈锡淇并非那种典型的工会官僚,他是基层干起的本省籍劳工,是出身糖厂的煮糖工,也曾在1980、1983年接连当选立委。在60年代末~70年代之间,从各地基层崛起了一批这样的新官僚。然而,陈锡淇却因为积极参与劳基法修订而意外落选,后来也无法成功复出。当时陈、彭等人自认是「背负着工运政策的十字架而落选」,此语确实一语中的。蓄势待发的劳工政治能量,已经无法忍受区区改良。

1986年作为台湾结束戒严前的最后一年,这两起事件无疑对解严后工运有着非凡的象征意义。

劳支会的分裂,由此开始了工运领域统独纷争不休、多派林立的时代,而此时工运时代严格来说都还没开始。劳工运动在喷薄出自己的热流前,就已经被两边的人士们设置了分别截流的出口。而国民党新兴工会顶级官僚的落选,无疑暗示了劳工隐藏在地表下如岩浆般流动的火热愤怒;然而,选举解冻的进度甚至比工运政策解冻的政策还快,以至于劳工开始习惯通过选举——而非工作场所斗争——的政治领域与渠道来直接释放自己的不满力量,这也为未来的工运投下了一丝不安的阴影。

二、工运高潮的速兴骤亡(1987~1990年)

或许有很多人会很惊讶,事后回顾时,会发现1987~1990年其实才是台湾劳工运动的最高潮。蒋经国当局解严所释放而出的政治能量,在刹那间让工运绽放出流星般璀璨的痕迹,各地工运纷纷爆发;然而,这种能量并不持久,而是很快就随着各种因素而放射殆尽,只留给工运艰苦的前路。

自主工会的黄金时代

1987年7月15日,蒋经国当局迫于内政外交之压力,决定解严,随之凌驾于劳工法令之上的非常时期法令大多停止运行,过去直接压迫在劳资关系上的国家机器隐形了。一直以来帮资方牢牢控制心怀不满之劳工的国民党党部、情治机关人员,影响力日益下滑,形势很快演变为资、劳的直接对决。

1987年底~1988年初,白色恐怖以来的第一波工运爆发。在不少中、大型企业之中,劳工以争取年终奖金、调整薪酬为要求,为实现劳基法权益为口号,通过罢工、围厂、怠工、合法休假、顺法抗争等手段,掀起数十起重大劳资斗争。到1988年底~1989年初,年终奖金风波再度爆发:由于这一时期已经出现许多「自主工会」,第二波的工运更为激烈、冲击范围更为广阔。1987~1989年间,是解严后工运最盛大的时代。

「1988年的劳资争议件数在官方的统计资料中虽陡降至1,314件,然而其所涉争议人数却反而增加至24,237人,及至1989年争议件数更暴增1,943件,所争议人数更达62,391人。」

国民党当局早在解严之后不久,就敏锐地意识到工潮将不可避免地激化,于是在1987年8月设立了行政院劳委会。行政机构第一届主任谢深山感叹说:

「两年前,我们没有听过什么叫『劳工意识抬头』,没有看过『罢工』,也没有听过所谓『关厂』,更没有听过以劳工为主要诉求的争取对象而成立政治团体……」

到此,解严后的官、劳、资三方结构都已大致成型。下面,就来具体分析这一时期的劳资攻防战。

相比于国民党当局严密管控的国企劳工,民营企业内部的国民党党部与情治机关不多,因而这一时期的斗争大多爆发在民营企业内部,自发性的罢工与抗争风潮席卷了大型民营企业与运输业。

1988年春节期间,桃园客运公司的司机提出公司未按劳基法实行休假与加班费,于是集体休假。公司将二十多个领导者开除,请求台汽支援,但在县政府的妥协,双方最终达成和解,公司同意加发年终奖金6000元,并提高红利分配幅度,而司机也停止罢工。就在同一时间,大同公司的台北总厂员工300多人因不满年终奖金,也进行集体怠工;大连化工工会要求分红入股、签订团体协约及年终奖金等,因而进行合法的四天罢工。最后在民代、官员的协调下,工人争取到更多的年终奖金。

同样是工业发达的桃园,1988年7月,负责桃园机场地勤工作的「桃勤工会」发动抗争,要求争取1984年劳基法实行以来的积欠加班费。桃勤工会宣布将发动同情性罢工,停开所有前往机场的巴士,最终才成功取得资方同意其要求。

1988年10月,新光纺织士林工厂的资方——新光纺织股份有限公司突然关厂,目的就是将位居黄金地段的工厂改建为医院,争取更大利润。被突然要求调厂的430名工人激烈斗争76天,以唱歌鼓舞士气、来到总公司前「埋锅造饭」大抗议;资方也雇来黑社会殴打工运人士,最后在劳工局、劳委会坐视不管,警方与资方沆瀣一气的情况下,1989年1月身心俱疲的员工被迫终止抗争行动。

频繁而大量的报道让工运频频成为社会热点,然而新闻业也发生了工运,即1988年5月~10月的「中时工运」。当时郑村棋作为「中国时报」的工运记者曾经希望将「中时」作为宣传高地,但随着报社内劳资斗争在工会筹组后快速激化,他也被吴永毅等人卷入其中。起初「小老板」余建新一度在工厂谈判时被逼哭,但资方余纪忠、余建新与工会对抗到底,表示玉石俱焚,也绝不接受工会要求;他们还发动安全室警卫闯入工会办公室,与工会干部扭打,一直闹到警局。工会则在资方准备召开全体员工说明会时,带动众多工人强行拉开铁门,郑村棋一马当先冲入其中,与工人打出「工会不是鸡,不能任人宰」的白布条。然而最终劳资还是谈判失败,资方成功瓦解了中时工会的进攻。

由于客运业劳动条件极其恶劣,这一时期客运业更是岛内的工运高地。1988年5月1日,「台铁」工会成功争取大多数会员——包括害怕拿不到退休证的老司机——支持,组织集体罢驶,造成全岛哗然,逼铁路局坐下来与「台铁」工会谈判。「台铁」本是劳委会主任谢深山的出身地,然而1989年谢深山谋求连任时,「台铁」工会中的不少人却联名呼吁拒绝谢深山连任,让其很是难堪。

也是在1988年8月,一次激烈的劳工抗争暴露出了国民党当局依旧不变的本色。苗栗客运工会要求调薪而发动罢工,资方随即解雇200多名罢工参与者,而苗栗客运工会则组织工人带着碗筷到县政府前扮演乞丐,要求县政府解决问题。官方的劳资争议处理机构从一开始就裁定决定行动的会员大会「未经县政府核准」而不合规,宣布资方在司机不上班三天之后就可以将他们开除;面对旷日持久的工运,国民党当局、资产阶级联盟上至中枢下至地方团结一致,完全拒绝工人诉求,不但将来到劳委会前组织罢工纠察线的工运人士以「动员戡乱时期工商管理条例」移送法办,还联合三十二家客运公司的老板,组织全岛60多架客运巴士与司机来协助苗栗资本家。也是这一次斗争中,官方第一次用暴力机关破坏工人封锁线,派警车开路保护前来支援的车辆。国民党当局与资产阶级的强硬态度,最终迫使罢工行动在持续三周后草草结束。

在工作场所之外,工运的第二个战线就是建立属于工人自己的工会——工人或者自行建立工会,或者在国民党窃据多年的黄色工会夺权。

1987年12月,黄清贤与其他五个中油林园厂的同事以「劳方阵线」的名义联合参选石油工会会员选举。他们以批判国民党的文宣来吸引工人,最终六人全部高票当选。第二年三月正式改选工会理事、监事,由于选举策略应用得当,反对派又成功推翻了国民党党部的工会统治,新当选的石油工会理事长康义益是康宁祥的弟弟,他成功地打败了国民党的官方候选人,成为第一个底层工人出身的石油工会领袖。国民党如此轻易地就失去了这个两万人的全国性工会,足见国民党的管控体系已经失控。

在民营企业之中,也发生了类似的事情。台塑集团的南亚工会成立于1969年,长期以来一直是资方控制,由公司指派理事长,工会预算也不曾公布。但1988年中旬,工人开始要求自主选举工会,他们顶着台北总公司的压力,在七月的选举中当选54席会员代表中的30人。工运领袖颜坤泉随即被开除,但他依然在8月的理事、监事选举中,以最高票当选工会理事。与此同时,新竹地区的台汽员工组建了自己的联谊会、铁路局员工也成立了自己的联谊会,他们纷纷将联谊会作为自己的工会。同样在1988年,全岛的汽车司机组建了「全省民营客运产业工会联合会」,发起联合行动。

当时国民党早就预料到解严后会出现一波工会浪潮,特意开始让各地党部开始在各地筹组黄色工会,而不少工人就乘着这个机会,建立了自己的工会。比如上文提到的「中时工会」就是这么组建的,桃园客运工会的领袖曾茂兴也是趁着这个时候,通过积极参选而当选工会常务理事。

工人们还开始走向全区域、全岛性的团结。早在解严后第二个月——1987年9月,桃园、新竹、苗栗三个县的自主工会就建立自己的联盟组织:「桃竹苗兄弟工会」,其中就包括工运急先锋「远东化纤工会」,也包括了著名的工运领袖罗美文等人。

就在1988年5月1日,「全国劳工自主联盟」(自主工联,NAFITU)成立,这个工会在成立之初就拥有1万2千多名会员,拥有当时战斗性最强的一批工会,包括桃园客勤工会、远东化纤工会、台铁联谊会、新海瓦斯工会等等,台南纺织工会也在内。自主工联也从一开始就声势浩大,不到一年已有20多个工会加入,号称「地下总工会」,甚至还加入了「世界劳工联盟」,获得国际援助。

两个月后,1987年7月15日,石油工会组织大规模邮行,组织超过两千名中油员工提出十大诉求,台铁、台电工人也前来声援。5月当时发生震撼全岛的「五二零农民运动」,造成激烈流血冲突,因而国民党当局与中油高层一直施压石油工会放弃这次行动,甚至有保守派人士借此呼吁恢复戒严;但到了当天,劳工在和平的行进中展示了自己的力量,民进党甚至国民党的公职人员也到场致意,表现出劳工们的自主行动已经汇成一股不可忽视的洪流。

苗栗客运工潮以后,工运领袖们更加意识到劳基法无法保护工运。值此之时,国民党当局更在资方的压力下,试图在1988年底进一步改恶『劳基法』、『工会法』,降低劳动权益、限制工会活动。于是1988年11月,全省的自主工会团结在一起,再加上前来声援的社运团体与知识分子,他们动员了接近1万人走上街头,抗议国民党当局改恶两部法律、抗议苗栗劳工所遭的不公待遇,也抗议部分民意代表与财团勾结。游行群众头绑红色小布条上面写著「公义」的头带,高喊著「打倒工贼与金权政治」的口号,这就是「二法一案抗议」。

是的,这一时期的工运领袖们,给自己创立的工会起了一个响亮的名字——「自主工会」。

然而就在这一时期,台湾劳工运动的痼疾再次浮现,工运组织、工人政党林立的问题进一步发酵。1987年12月,民进党的立委王义雄建立了工党。这是台湾战后第一个号召增进工人权益的政党,刚成立时也受到社会上的广大反响。参与建党的除了王义雄之外,还有「夏潮派」与不少工运领袖。工党在建党时,曾发行小册子表示希望改变民进党的族群对抗模式,建立一个工人力量对抗雇主力量的政治局面,塑造一个更丰富的意识形态光谱。如此看来,工党的路线其实也正是岛内劳工所需。

然而,新生的工党却很快陷入到路线斗争之中。亲近王义雄的一派主张,工党应该是一个奉行社会民主主义的选举政党、全民政党,王义雄甚至某种程度上支持劳资协调;然而,夏潮派却认为工党应该是一个工人阶级阶级斗争的运动组织,是反帝社会主义斗争的一面旗帜。夏潮派的陈福裕后来说:

王义雄与苏庆黎的斗争,系由于理念与路线不同,前者以议会的选举路线为考量重点,并且主张党首为首长制;后者则属夏潮联谊会成员,我们与罗美文等人主张工运路线,以壮大工会体系为优先,并强调党首为精神领袖,中委会才是决策机构。

随着王义雄派在党内选举中获胜,夏潮派——或者应该称呼他们为「左统派」,因为工运领袖罗美文、汪立峡等人也支持他们——很快退党,在第二年创建了符合自己路线的政党:劳动党。他们一开始甚至打算起名台共,但考虑到社会上反共思潮依然很普遍,才定名劳动党。

这种运动的分裂,无疑削弱了双方的力量。1989年的三合一选举之中,工党只在市议员拿下一席,就连党首王义雄也丧失了自己的立委位置,气势大为挫败。此后工党、劳动党均末能在选举中争取到大量工人的支持,长期作为只有一、两个地方议员甚至没有议员的边缘小党。绝大部分渴望变革的劳工,依然牢牢地被民进党撮在手中。

「资本家之怒」

自然,随着工人运动的高涨,资产阶级与他们的国家机器也在筹划着反攻的计划。

1987~1988年的第一波工运高潮时,国民党地方当局倾向于按照劳工法令的程序,在有利于资方的范围内「协调」劳资双方,或者交付仲裁,让劳资自行解决。当劳资矛盾激化,谈判破解时,国民党当局一般也任由劳资双方进行暴力对决。

然而到了1988~1989年的第二波工运高潮,国民党当局意识到日益高涨的工运将会伤害自己的执政根基——本土资产阶级,让他们对当局感到不满,而这种激烈的劳工行动也迟早会将自己的矛头指向国家机器。于是,国民党开始快速转向新路线。

具体来说,这条路线就是与资产阶级展开密切合作,派出各种暴力机关参与镇压劳工运动,并开动法律机器,尝试将工运领袖关进监狱,以此击灭劳工运动。正如上文所述的1988年8月苗栗客运工潮、10月新光纺织工运,其实已经在国民党当局在准备转向后面的方法,开始积累镇压工人运动的准备。一名工人运动的领袖如是说:

「八八年的工运比较好作,大家来车拼,看谁熬得住。……但是到了八九年,一到工厂大门就可以看到警察,围墙后面还有一大批镇压部队。…拼起来好累。」

国民党的前法务部长萧天赞在1989年2月的采访中,揭秘了国民党当局的新策略。他首先宣布:

「我特别希望资方一定要特别重视劳工的福利,依法律规定该给人家的福利你就要给人家……员工也当然要拼命的努力工作,老板有钱赚,你才可以分红。如果有纠纷,大家最好理性坐下来谈谈,才能找出更理想的解决方法。」

然而,他也马上对工运露出了獠牙:

「现在尤其令人担心的是,已经有不是纯粹的劳工在从事罢工的行动;而且各种情报和证据显示,已经有不是劳工的人来制造劳工的问题,然后制造罢工,停工等等。……有外力,包括匪谍等政治势力介入运用这一批人:我们查出证据就会办了,……行政机构已经年前年后两度命令来查办这一案件,法务部已责成调查局用任务编组的方式专门清察幕后的主使者。如果将来再发现有违法的罢工行为,或者是有人幕后煽动,抓到后一定严办。」

之所以国民党当局会如此着急,其实还是因为资产阶级已经赤裸裸地表达了他们对工运的不满。随着经济景气在1988年下半年开始衰退,国内投资率也开始下降,本土资产阶级的焦虑更是滋长。

1989年1月4日,台塑董事长王永庆与许胜发、高清愿、陈由豪和施振荣等八大资本家联名在『经济日报』上发表文告『资本家之怒』,控诉投资环境恶化,并将其归咎于环保运动、工人运动与国民党当局权威低落:

「目前台湾已近乎到了无政府状态,不但人民的生命财产不能获得保障,企业界的生存也受到威胁……而政府也失去了功能,任凭社会混乱下去。面对这种情形,业者忧心忡忡。」

他们并「建议」国民党当局修改劳基法,要求劳工「守法」。同年二月,台塑进一步行动起来,宣布暂停所有国内投资并冻结人事,以资产阶级罢工的方式抗议工人运动与环保运动。台塑公司的总经理王永在接受周刊采访时如是说:

「虽然劳工运动,环保运动是社会进步过程所难免的,但我觉得现在好像偏差了,如果这样下去,我看将来台湾的经济发展会有问题……现在的工潮对厂商而言是会致死的。」

台塑董事长王永庆也宣布不再兴建「六轻」,而将转而在大陆福建投资。台塑资本家的罢工给台湾带来很大的冲击,然而王永庆的举动却得到了其他资本家的支持。新光集团的吴东贤说:

「目前工运,环保都闹在一起,实在离谱……政府没有经验,而且有点姑息,不敢拿出办法。」

西陵电子的吴思钟也说:「不正确的劳基法等于鼓励劳资对立……很多企业都作了撤退的打算。」

王永庆最后在1990年4月10日的万言书中宣布:

「今天国内石化业所面临的最大困难并不在工资上涨与台币升值,而是在于投资环境的恶化,致使企业根本难以依照计划进行必要的投资及经营活动。」

当时的经济部次长王建煊(是的,就是后来的新党领导人)即表示:「近年来因政府公权力不彰,使台湾企业经营者充满无奈感,是政府对不起大家,政府应该负起责任。」

压制劳工运动,强化治安,挽回资本家投资意愿,成了国民党当局的当务之急。就在1989年3月,外籍天主教神父马赫俊因为参与工运而被驱逐出境,打响了资产阶级国家反攻的第一炮。

1989年5月,桃园新埔镇的远东化纤工厂爆发罢工,起因是资方将工会主要领导成员徐正焜调职,从而触发了这次非经济性质的罢工。工人、资本、政府三方都将这次「远化罢工」作为大决战,劳方的远东化纤工会是名副其实的工运火车头,参与领导这次工运的主力军是劳动党的罗美文等人,这次罢工也是劳动党成立以来的第一次大型战役。除此以外,当时新潮流的李文忠、出任自主工联会长的曾茂兴、刚刚脱离中时不久的郑村棋与吴永毅等人也参与了这次运动,几乎所有工运派系都在内。

然而,正如后来劳动党秘书长苏庆黎与罗美文、徐正焜所复盘的那样,这次工运是资方逐步布下陷阱,诱使劳方升高对抗,从而一次性歼灭劳方。

吴永毅如是说:

从5月8至25日的抗争期间,暴力几乎是如影随行。第一阶段的暴力是由劳方发动的,包括8日强行送票箱进厂区与资方推挤互殴。14日中午罗美文引诱警察殴打的苦肉计,15日傍晚工运外力摇断铁门等重大冲突;第二阶段则是资方与国家使用暴力反扑,在新光关厂事件中打人的强固保全先进驻厂区,接着镇暴警察也进驻,两者联手破坏罢工纠察线、殴打记者;最后资方策动外包工人包围工会式微,制造劳劳对抗事件,使工会丧失正常性。

在这次事件之中,国民党当局派出暴力机关直接进驻厂区,强制驱逐工会群众、罢工纠察线与外来支援的工运团体;资方也策动「要求复工大会」,雇佣外包商召集七八百个工人给媒体伪装成工人要求复工的样子,然后又让他们出手拍打撼动工运宣传车,将站在上面不断喊话的汪立峡拉下来殴打,可以说达到了资方镇压的集大成作。

远化罢工是解严后最重要的工人运动。激进工运的顶上战争——远化罢工以工会的惨败告终,不仅远化工会就此丧失行动力,就连远化工会率领的桃竹苗兄弟工会也在罢工失败后形同解散。

远化罢工的失败也开启了资产阶级的全面进攻。1990年十全美、安强工厂的员工因资方突然关厂前往劳委会抗议。然而,抗议的群众被镇暴部队欧打,工运领袖颜坤泉被检察机关以违反『集会游行法』起诉,一审终结后被判一年十个月徒刑。

1989年底,行政机构负责人李焕更特地指示警政署草拟『防治危害治安暂行条例』,短短十三条草案条文之中有14个死刑,特别是第十二条规定,非法聚众、围堵工厂可以判死刑。

法律机器的进攻并不局限于此。1990年5月出任行政机构负责人的郝伯村宣布要成立「治安内阁」。他上任后三个月,就在行政机构治安会报上指示依法严打环保、工运、农运三类「流氓」。于是1990年8月,远化罢工中的10位工运人士,被以『非常时期农矿工商管理条例』判定有罪,其中自主工联会长曾茂兴以拒绝上诉的方式表示抗议,成为解严之后第一位因为工运而入狱的运动人士。在1991年5月,法院判决苗客工会干部及工运人士,应赔偿公司在罢工时期的损失245万元。很明显地,这些司法判决都带有秋后算账的警告意味。

与此同时,国民党当局还不断修改劳工相关法律,直接釜底抽薪,铲除劳工抗争所依靠的顺法抗争手段。1990年行政机构提出的『劳资争议处理法』修正案对于工人的合法罢工程序采取更严格的规制,并且试图明文禁止若干行业的罢工。同一年的工会法修正案也加入了瓦解工会的自由入会的原则。1992年的『劳基法』修正案之中,工时、退休金、加班费都按照资方的要求做了修改。国民党当局所尝试修改的这三部法律被称为『劳动三法』,对工运具有极其重要的作用,它们的改恶极大地增加了工运的难度。同样在1992年完成三读的『就业服务法』也志在引进外劳。

资本家也利用国家机器的掩护,以各种名义任意调动工会干部,迫使他们自动离职,要不然就是直接将其开除。在1990年7月,台塑公司将仁武厂工会干部陈茂盛、刘汉胜开除,原因在于他们两人利用公假时期出国参与工运训练的课程,尽管高雄县劳工局认定这是属于工会会务箱围。在大同工会方面,1990年1月,大同工会理事长白正宪因争取职工福利委员会主导权,被公司强制资遣。公司派人强制收回工会办公室现址,说要作为展览厅之用。

1989~1993年之间,有超过两百名工会干部遭到开除,20多名工运领袖遭到起诉,其中绝大多数都出身于民营企业。正如后述,国企工人可以对国民党组建的工会进行夺权,拥有相对稳定的组织基础;然而,1987~1989年的工运风暴大部分都依靠民营企业内部分工运领袖所独自草创的工会,这些工会不但只存在于少数大型企业之中,而且一旦领袖遭到开除,工运就无以为继。就像曾茂兴的桃园客运工会一样,随着1988年底曾茂兴遭到开除,桃客工会也就失去了过去的活跃。

部分国企也发生了类似的情况,「台糖」自主工会曾经兴盛一时,但当他们的领袖陈进明在1989年代表工党参与立委选举,却因遭到分票而落选后,自主工会就此溃散瓦解,再也没有振作起来,厂内的国民党党部依旧维持运作。即使在2000年政权交代、民进党上台之后,「糖联会」的工会理事长依旧是由公司钦定的人选出任的。

就像学者所说:

1989年之后,资本家整肃工会干部、国家机器压制集体行动的强度逐渐增加,许多工会无法再发动集体行动,有的工会甚至已被瓦解,整体的动员能力大幅降低,再次发动类似的大型式微活动(注:二法一案抗议)已不可能。……跨工会的工会联盟或工运团体也处于分裂或濒临瓦解的状态。

北部的桃竹苗兄弟工会已然溃散,南部的「工会干部联谊会」(工联会)也组织松散,成员参与程度逐渐降低,仅依靠少数热心会员支撑。「自主工联」幸存下来,但会员工会也从1989年开始遭到资方强大的整肃压力,动员力一度下降。

这一系列官商打压的确收到了抑制激进工潮蔓延的效果,早期工运人士常用的罢工手段越来越少见了。在整个90年代,比较重要的罢工事件只有1992年的基隆客运案,以及1995年位于台北县新店的正大尼隆案。

正当工运走向消沉之时,自许民间反对力量唯一代表、社会运动唯一代表的民进党却几乎无动于衷,沉迷于选举的不断跃进之中。自许社会民主主义、工运领袖的新潮流也热衷于在民进党内与美丽岛系展开内斗;因而,民进党的议席尽管在立法机构不断扩大,立法院内却听不到劳工的声音。这一时期关乎劳工利益的法条都被国民党的民代所主宰,民进党的民代还是关心宪政体制的问题。

八十年代转瞬即逝,1987~1989年的「社会运动黄金两年」也过去了。当劳工运动逐渐被体制压缩时,他们的代表民进党却不断进入体制之中,挥舞着敌视左翼的族群民粹主义。

劳工运动就在这样的险境下,进入了九十年代。

三:关厂抗争、国企自主化与「秋斗」——工运的九十年代

随着罢工战术大爆发的年代已然过去,劳工运动逐渐走向更复杂的方向。随着民营工会的垮掉,工人运动的主导权在一定程度上转向国企劳工。另一方面,产业转移造成的民营企业突然关厂,也使得一波极其激烈的失业劳工抗争在社会上爆裂开来。

进入九十年代以来,工运的组织进一步深化、扩大,在全岛开花落地,全岛性的劳工串联也越来越多,让九十年代成为工运组织的全盛时期。与此同时,劳工抗争的主要方式也越来越转向集体街头抗议活动,如五一行动、「秋斗」等等。

吴永毅曾在他的书中指出:

1980年代风起云涌的各种社会运动,在解严和民进党逐渐走入体制并获得政治权利之后,大都归于低潮、沉寂,或只能间歇宣示存在,仅有自主工运能够持续发展,且维持不同路线竞争性的高度动能,贯穿整个1990年代。

然而,大概当时没有工运领导者会预想到,这个并不算太火红的时代将成为工运陨落前的最后绝唱。

国企劳工的苏醒

进入九十年代以后,国营、公营事业中待遇较好的「贵族工人」也开始出现明显的高涨。究其原因,还是90年代国民党权力体系的进一步崩溃,以及国民党当局的民营化政策刺激了国企劳工。

正如民进党系工会干部所说的一样,这一时期的民营化政策是一个是国企工会自主化的契机,「很多的国营企业,从分会开始夺权,像张绪中从高雄 1991 年成立关怀电信员工基金会,从体制外慢慢地走向体制内,慢慢的从高雄,桃园傅炳,罗东罗聪明,慢慢,慢慢的从地方到中央。」③

③:1996年4月公营事业四大工会(石油工会第一分会、电信工会高雄分会、邮务工会高雄分会、台电工会第39分会)联合阵线成立,企图透过总会的改选,取得执政权,以对抗民营化政策。

1996年11月,中华电信工会由在野的电信自主工会取得执政权,隔年石油工会的领导人易主,改由劳方连线出身的黄清贤接掌。国公营事业工会全面自主化的工作逐步推进,随后中华电信工会所主导「公管事业工会联谊」开始进行,并于1999年7月27日正式成立「公营事业工会大联盟」。

学者王振寰指出,90年代的民王化同时也是「新权力联盟」的「民粹委权主义」。李登辉当局作为岛内资产阶级的忠实代理人,在政治上开放权力给「民间力量」(依然是本土资产阶级支撑的民进党主导);在认同上宣称主权独立,迈出为本土资产阶级构筑民族国家、民族市场的第一步;在经济上,李登辉当局也顺应本土资产阶级的要求,实行新自由主义政策,瓦解国民党过去掌控的垄断资本,走民营化、经济自由化、国际化的道路。1991年6月,立法机构通过了「公营事业移转民营条例」,首先就攻向中石化、台机等企业。

在这种民营化即将袭来的情况下,国营、公营事业的劳工也开始自发地走向团结与抵抗。就以90年代的中油高雄炼油厂为例,劳方阵线控制了石油工会第一分会,随后以此为基地,要求国民党干部全部撤出公司行政体系。当时高雄炼油厂的国民党党部从1971年开始纳入人事编制,号称「员工关系委员会分会」;到了1989年,国民党党部又改名为「员眷服务室」,试图增补人员、扩大编制。但是在自主工会的力量的持续抵制下,总公司终于在1993年7月正式裁撤这个单位。之后自主工会又顶上了国民党党部的机关刊物『励进月刊』,揭发国民党干部假借编辑之名而大肆自肥——公费环岛旅游、出国旅游,抄袭小说并连载——的事实,发动全厂公投,最终在1994年9月逼迫这本月刊停刊。

另一方面,反民营化也一直都是自主工会运动的神主牌。1998年石油工会理事长选举之中,工运领袖黄清贤就是以「反民营化不力」为指控,成功地击败了国民党籍的前任理事长。

事实上,国民党党部也不断尝试反击,先是在1989年设立了国民党干部担任主任委员的「员工申诉委员会」,之后也通过他们依然掌握的部分情治人员不断骚扰、监视工会干部。1987~1997年间,每次工会选举时,国民党的候选人都会打出各种不同的旗号,比如「革新阵线」、「团结工会联盟」、「员工自救会」、「劳工清新联盟」等等,但都无法拉回基层工人的支持,终于完全丧失权威,遭到实际上被扫地出门的处境。

正如读者可能已经发现的一样,这些国企员工在行动时,积极地与民进党结盟。上文的高雄炼油厂工会,就在1992年立委选举时发现公司高层为了帮国民党候选人助选而给劳工赠送礼品,结果他们拍照存证,与民进党民代一起召开记者会控诉国民党。尽管也有张绪中的中铧电信工会等部分工会始终坚持外于政党的自立立场,但在九十年代之中,国企劳工与民进党结盟的现象还是比较普遍。

民进党的工会组织——「劳工阵线」(后述)在1993年正式独立以后,也大力拉拢组织完善、资源丰富、人数众多的国营事业工会与公营事业工会。1995~1996年时一个国公营工会抗争频繁的时期,如1995年的430反金权怒火大游行、714反民营化游行以及年底「电信三法」表决时在立法机构外的抗争;隔年五一顾饭碗大游行(在高雄举办)、1010反金权联盟大游行等活动,都是国公营工会联合会或「全产总」筹备会,都是与「劳工阵线」联合发动反对私有化的抗争行动。

注:全产总,即全国产业总工会,台湾第一个自主合法的工会联合会,成立之初与民进党新潮流系密切相关。部分成员也因此陆续退出,于2007年另外筹组“团结工联”

不过,也有学者如张晋芬指出,他们的主要攻击对象是经建会、国民党与事业单位,而不是同样支持民营化政策的民进党。亲近民进党的自由派经济学者也不批评劳工阵线的反私有化主张。也就是说,「双方所采取的对待模式是:互不批评、各自表述。」这种诡异的共存,事实上反映了民进党极其狡猾的对待工运方式。其实,也是正因这种豹变的态度,国企工会的运动最终在「劳工阵线」的错误运动路线与民进党当局的民营化政策中垮掉了。

失业者的孤独激烈斗争

本土资产阶级并不愚蠢。早在80年代末劳工斗争高涨时,他们就开始做好了后手准备,开始停止对内投资,将劳动密集型产业向外转移。

『台湾自主工会运动史』引用远东经济评论的资料指出:「在1987年台湾对外投资比前一年增加了80.5%;而在1988 年的增加率达到113%。央行推算,台湾的海外投资介于22亿~35亿美元之间,占台湾GNP的2%~3%左右」。陈信行在支援中美洲劳工运动的案例中,亦指出:「年兴的海外扩张始于1990 年投资在南非的邦交国赖索托(编者注:即莱索托)。1992年,陈荣秋随行政机构长萧万长访问团到中美洲访问,遂决定在尼加拉瓜投资。……台南企业从 1980 年代末开始对外投资,在十年之内,业务迅速扩张,迄今生产基地遍及印尼、柬埔寨、大陆……」

进入到90年代以后,产业转移愈演愈烈,在纺织、塑胶、电子等劳动密集型产业,越来越多的工厂主决定将生产线转移到工资成本更低的大陆与东南亚。然而,他们在突然关闭工厂时,却不愿意付工人足够的资遣费与退休金。

这样一来,一批资深的低技术工人就突然发现自己身处于无处可依的悲惨境地。到1996年时,失业率从1月起每月突破单高上升到2.6%,而到7月失业总人数已接近25万人。仅仅一年之内,就有接近一万五千家工厂关门,因此失业者多达八万人。

于是,失业劳工开始展开激烈的抗争。从1980年代末开始,就有新光纺织(1988年)、安强十全美鞋厂(1989年)、棉益纺织(1990年)、嘉隆成衣(1992年)、台阳文山煤矿(1992年)、勤翔纺织(1993年)、东洋针织(1996年)、福昌纺织(1996年)等,都是著名案例。

这种斗争一般发生在原本没有工会,直到突然关厂,劳工们才不得不自力救济的地方。这也是他们在全社会之中孤军奋战的斗争。就以桃园市八德区的联福制衣为例,随着岛内工资提高工厂主决定将生产线转移到泰国和南非,但直到1996年8月工厂大门贴出「暂时关厂」的字样,劳工才发现自己失业了,有些人甚至只差几个月就可以领导退休金。联福制衣拖欠工人多达1亿8千万元,由于土地尚未转让,200多名劳工就组成自救会,以「埋锅造饭」的方式轮流驻守工厂,防止老板脱产。

在90年代中旬,来自全岛的失业劳工组建了「全国关厂工人连线」(全关连),展开极其激烈的斗争。资本家避不出面,他们就一步步升高抗争态势,迫使政府官员介入。「全关连」多次向桃园县政府、立法机构、监察院陈情;他们也曾夜宿劳委会,向李登辉的车队拦路喊冤。1996年12月,联福劳工在中堰拦火车,中断了纵贯线的铁路交通。就在同月20日,曾茂兴在内坜永丰路平交道上孤身阻拦火车「卧轨自杀」以做出抗议,造成震惊岛内社会的抗争事件。到了年底,福昌纺织、东菱电子、东洋针织的失业工人也集结「夜宿台北火车站」,准备第二天早上带队参加「元旦升旗仪式」,后来遭到镇暴部队阻拦、殴打。

1997年2月,他们发起「失业劳工、环保义工、高速公路换垃圾」行动,扬言要将高速公路「净空」,不过由于警方强力介入,最后只短暂地中中断了杨梅交流道的匝道交通。失业劳工的抗争通常都十分激烈,除了上述的拦火车、霸占高速公路,1998年7月1日,耀元电子自救会也曾发动数百人,在曾茂兴带领下,发动「拦大学考生行动」,故意在考试当天于台北市忠孝西路制造交通阻塞。甚至有失业劳工尝试用汽油弹来阻止一起有关他们工厂的土地交易。

由于他们的猛烈抗争,劳委会最后在1997年12月被迫动用当局经费4亿多元,以「关厂失业劳工辅导就业贷款」的方式,提供最高一百万的无息贷款。于是,白色恐怖以来最激烈的工人斗争到此画上句号。

90年代因产业转移而爆发的工人斗争确实十分激烈。然而,只要事情得到某种程度上解决,斗争也就无以为继,随着产业转移的逐步完成,失业劳工震撼社会的抗争仿佛也成了单纯的历史。

全岛工人联合起来

1989~1991年的激烈围剿,使得工运陷入低沉之中。再到下一次大规模罢工事件,已经是1992年6月的基隆客运产业工会,为维护劳动条件所燃起的战火。这次斗争从6月初开始,一直持续到6月22日县政府宣布进入仲裁程序,结束了18天的合法罢工。然而,尽管县政府已经告诫「罢工合法、解雇非法」,资方还是以强硬态度在6月18日解雇参与罢工的147名员工,并完全拒绝与工会交涉。

于是工会开始转入激烈抗争,试图通过「开车自救」来自行复工,迫使雇主收回解雇命令,但却被国民党当局认定为「公共危险罪」,工会常务理事王耀梓吃了四十天的牢饭。参与运动的自主工联理事吴锦明也因为与敬方冲突,吃了五十天的牢饭。在又一次资产阶级国家的打压下,工会喊出了「守法该死」的控诉,对当局的无能感到不满与恼火。罢工失败后,基客工会随即溃散。

同一时期,在板桥的嘉隆成衣工厂也因无预警关厂而爆发劳资斗争,但这所工厂的女工经历工运团体、自主工联干部的支持,终于「工人斗阵,车拼相挺」,获得合理的赔偿。这两起罢工让工会更加意识到现行法律制度的不合理,于是组织了「三法一案行动委员会」,针对劳委會拟定的劳动三法提出批判,并在11月12日组织七个团体的大规模动员抗议。三法一案行动委员会喊出「修法修不好,全国大工潮」的口号,呼吁工人已经面临生死保卫战,希望大家走上街头遏制立委修恶劳动三法。他们在文宣上如此写道:

注意,台湾工人已走到生死路口了!台湾产业无法升级,所谓「经济奇迹」已快消失;头家人关掉台湾的工厂,到大陆及东南亚投资;没走的头家也引进外籍劳工,让工人自相残杀;贫富差距扩大,土地飙涨,工人沦为无壳蜗牛;金融秩序混乱,薪水永远追不上飞涨的物价;台湾加入 GATT(国际关贸总协),头家与外国头家大结合;政府是官商勾结,监督政府的国会又被财团金牛所占领;我们已经走投无路了!工人朋友觉醒吧!再不行动就只有等死了!

这次行动成功迫使劳委會官员公开承诺,愿意与工运团体辩论。就在这次抗议过后,三法一案行动委员会改名「工人立法行动委员会」(工委会)。

正如这次行动一样,90年代的台湾劳工越来越多地走上街头,组织各种名目繁多的抗议活动,要求获得更高的劳动权益。除却失业劳工的斗争之外,这些少则几千人,多则上万人的街头抗议实际上就是90年代工人阶级行动的最重要活动之一。

1993年有『劳工阵线』的「1005请愿行动」,组织超过两千名工人,要求撤回劳委会版劳基法;1994年「劳工阵线」和「劳权会」一起举办的「51团结斗阵行大游行」,组织超过三千人反对公营事业财团化,争取周休两天;同年还有「708反剥皮行动」(劳工阵线举办,上千人参与)、「906全民健保大游行」(工委会举办、上千人参与)、「1101怠工行动」(劳工阵线举办,三千多人参加)、「1112秋斗抗议」等等……到2000年为止,每年都有好几次这样大规模的劳工抗议活动,有时是「与总统有约」、「劳工大阅兵」(1996年),有时是「反弹经委会、蛋洗劳委会」(1997年),还有时是「312春斗工人堵总统大游行」(2000年),可谓名目众多。

以动员场次及动员人来观察,从1993年末到2000年初所统计的重大集体行动共二十一场,平均一年三场次。就连国民党的「全总」也开始加入到这种街头运动的潮流之中:1994年5月『全民健保法』即将通过当时,就连全总也第一次发动会员走上街头,工委会甚至发动工会干部以接力方式,全程监看表决过程,当结果揭晓时,不满的工人丢撒冥纸并冲入议场内抗议。

这些街头动员行动的方式极其丰富,表现形式极其精彩,而其集大成者就是工委会系统每年都会举办的「秋斗」。1994年的秋斗有三辆大型机车开路,有「工人综艺歌舞团」的处「男」秀,还有擂鼓三次之后,「万炮齐发」蛋洗卫生署;1995年的秋斗除了照例从立法机构、景福门一路游行到中正纪念堂之外,还以户外集会的方式邀请当时的几组总统候选人出席发表政见,回答工人的提问。1998年的秋斗则有音乐会开幕,工人乐队黑手那卡西也参与到表演之中。随着自主工运的高涨,就连桃园县总工会也一度加入到秋斗的活动之中。正如工委会的干部所说:

我们希望有一天做到每一年秋斗没事都会出来走走,不要等到有事才出来,有事的时候已经快死了你还要等到要死了才要出来,不管是好事还坏事都是出事才会出来,我们如果能够做到每一次都能够出来,这就表示我们的意识非常的清楚我们的立场非常的鲜明,我们集体的力量,集体的这种共识是够坚强。

工人「集体的力量」当时确实已经显现出来。在90年代极其重要的几场地方选举之中,1994年高雄市长选举中吴敦义的表现,很难说没有他在任期间国有事业党营化、财团化,政策侵害劳工权益的问题——高雄同样是国营、公营事业的重镇,中工、中石化、台机殷鉴不远。当国营、公营事业的主管要求员工支持吴敦义时,劳工也就旗帜鲜明地站在谢长廷一边。1997年的台北县长选举之中,前劳委会主任、老牌工会官僚谢深山得到李登辉提名,带着国民党的资源投入到选举之中,他的对手苏贞昌完全无以颉颃。当时苏贞昌正是借用「关厂歇业失业劳工」抗争行动的照片来作文宣,攻击谢深山「落跑」。而选举前一天,东菱电子员工自救会更以抬棺游行方式,发动失业劳工到谢的竞选总部抗议,正是他们最终压倒了谢深山的选情。

与此同时,工人也开始走向真正的全省性联合。1994年的『秋斗』就提出:

原来寄望政党政治带来革新与进步,但这次「全民健保」修法的过程,活生生地暴露一个残酷的现实:其实,立法机构里只有一个党,名曰:「新国民进党」!虽然在权力斗争上,三党一派拼个你死我活,但是在出卖弱势阶级图利财团时,却是有志一同,差别甚微。原来所谓政党政治不过是资产阶级内部分赃不均的狗咬狗而已,……历经多次修法斗争与共同游行抗争,成立一个「台湾自主总工会」的条件已经成熟,这是台湾工人阶级现阶段最重要的团结工作,让我们超越一切党派利益共同来为它催生。

就在几乎同一时间,各地的工运领袖也开始尝试组建国民党体系之外的总工会。在全总依然实际上是法定总工会的情况下(『工会法』第47条规定的单一总工会),1994年侯晴耀、白正宪等人在台北县劳工局长郭吉仁的大力支持下,成立了台北县产业总工会,成为第一个战后第一个非国民党的区域联合劳工组织。1996~1997年之间工运干部跑遍全岛,产业总工会也纷纷在各县市(包括台南、宜兰、新竹等)建立,就连高雄市长吴敦义都在1997年批准了高雄市产业总工会的成立。

这些产业总工会大多是在民进党执政的县市成立的,建立产总的一系列活动中最积极的也是民进党系的工会,充分体现出民进党希望通过产总来抢攻全总,通过地方包围𥗦鞅的方式,让国民党当局放手承认产总合法化,从而获得自己的总工会,也让自己取代国民党的党国在工人领域的霸权。

很快,到1998年3月16日,「全国产业总工会推动筹备委员会」举行记者会宣布,包括石油、电信、台电、台铁、烟酒等国营事业工会,将与台南县、台北市、宜兰县、台北县、苗栗县、高雄县、高雄市、新竹县地方产总及大同工会等成立「全国产业总工会」。到1999年,全产总又在民进党立委刘进兴等人争取下,被正式承认为人民团体组织。

2000年政党交替,民进党上台,「全产总」被陈水扁当局承认为总工会,随后更被纳入到全国性经济政策会议的劳资政谈判之中。当年5月1日,「全产总」发表宣言强调自己是「不依附任何政治势力,坚持阶级立场」的团体,并「誓言要让劳动者永远摆脱弱势者地位,结合一切进步力量,改造不公不义的社会经济制度而奋斗」。

这大概是全产总与总工会运动最辉煌的时刻:民进党的工运领袖希望,一旦全产总获得合法地位,劳工运动的组织基础有机会大幅提升,不只吸引既有的产业工会加入,也可以协助产业工会的筹组,如此一来,全产俨然成为岛内所有劳工的政治代表;如果再进一步加上劳工教育与意识提升,台湾劳工有机会形成一个强大的阶级。

然而,后面所发生的事实却事与愿违。总工会运动的成功,成为了劳工运动最后的顶峰,此后工运即陷入内乱与衰退的循环之中,逐渐沉沦。2013年学者何明修问及「全产总」是否依然将自己定性为「工运团体」时,得到的回复却是「我们已经很久没有考虑过这个问题了」。

为何越是组织化,运动反而越是衰退,以至于到了惨不忍睹的境地?或许,要想回答这个残酷的问题,就要回到工运组织的本身去追寻。