被掩埋的黎明:在父权之外想象文明的可能性

我们正身处于一个想象力枯竭的时代。

已故文化理论家Mark Fisher在其著作《资本主义现实主义》中敏锐地捕捉到了这种时代精神:

It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism.

想象世界的终结比想象资本主义的终结要容易得多。

我们太擅长用“历史的必然”或“文明的代价”来为眼下的不公辩护,却难以想象一个全然不同的未来。这种集体性的想象力枯竭,正是我们时代政治瘫痪的前兆。

在这样的语境下,《The Dawn of Everything》不仅是一次历史的修正,更像是一份坚定的政治宣言。通过重新解读考古与人类学材料,Graeber与Wengrow要我们从“历史只能如此”的叙事中走出来,把政治重新理解为一种可以被再造、重写、重新想象的实践。

在这项重构中,女性被置于核心位置:作为技术的发明者、知识的培养者、社会实验的参与者。这本书撕开了男性中心主义历史的遮蔽,让那些围绕关怀、协作与具体劳动展开的文明路线重新显现。

书中的历史是一座巨大的实验场,它证明了父权制和压迫并非文明的宿命。阅读它,是为了找回我们丢失已久的、重塑社会的勇气。

父权制与暴力、等级制是绑定的

我们习惯的线性历史叙事往往让我们相信,父权制与等级制度是文明发展的必然产物,而作者通过对新月沃土高地与低地的对比,却揭开了另一幅可能的历史图景。

新月沃土(Fertile Crescent)是19世纪由西方学者出于地缘政治和历史研究目的创造的术语,用来指代农业起源的地区。在地理和生态上,作者将其拆解为两个截然不同的区域:

高地新月(Upland Crescent)位于托罗斯山脉(Taurus)和扎格罗斯山脉(Zagros)的山麓地带,包括现在的土耳其东南部等地。

低地新月(Lowland Crescent)位于幼发拉底河和约旦河的谷地,包括现在的黎凡特走廊。

在高地新月,考古遗存呈现出一种近乎刻意的暴力美学:哥贝克力石阵(Göbekli Tepe)与恰约尼(Çayönü)的石柱上布满雄性猛兽,而且是危险的掠食者(狮子、公猪、猛禽),通常处于攻击状态,甚至刻意展示勃起的阴茎。

这是一种掠夺性的文化。他们猎取人头作为“战利品(trophy heads)”,在头骨上钻孔悬挂。考古发现了被斩首的女性骨架和作为祭品的尸体。

这里的艺术与仪式共同构筑了一种以猎取、征服、纪念性建筑为中心的世界观。这里的男性形象不仅是性别角色,更是一种政治原型——等级与强制力在此生根,父权制与暴力几乎同步出现。

而在低地新月,图景则完全不同。杰里科(Jericho)、加泰土丘(Çatalhöyük)的遗址里,最常见的不是猛兽,而是以粘土塑成的女性小像,并没有男性生殖崇拜或猛兽。艺术更多关注家庭、编织和日常生活。

与高地的战利品头骨截然相反,低地人制作“头骨肖像(skull portraits)”。他们把祖先的头骨拿回来,用粘土温柔地重塑面容,画上眼睛。这是一种纪念、关怀和让死者“复活”的行为,而不是炫耀暴力。

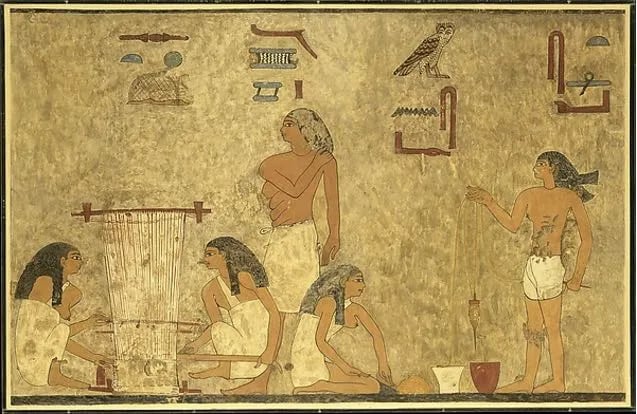

在这里,纺织、制陶、植物驯化等知识体系由女性主导,它们构成了作者所谓的“具体科学(science of the concrete)”——一种从照料生活与自然出发的技术文明。

高地新月的案例表明,当一个社会崇尚男性掠夺者形象(猎人、战士)时,它往往同时也伴随着宏大的纪念碑(权力的象征)和对他人的暴力(人祭、战利品头骨)。

等级制和国家权力的起源,往往伴随着一种将女性边缘化、并崇尚某种“征服性”男性气概(狩猎/战争)的过程。

而女性气质主导的社会则更倾向于关怀与平等。低地新月的社会没有建立宏大的等级制度,而是建立在家庭、社区协作和“关怀劳动(caring labor)”之上。

当社会围绕着如何照顾生者和死者、如何培育植物、如何编织社会关系来组织时,它天然地倾向于平等和去中心化。

这种社会虽然没有国王,但并非没有文明。相反,它们创造了真正的技术文明(农业、纺织、制陶)。

文明的真正基石:女性科学家

正是在新月低地的这种日常创造力上,作者进一步提出一个更具颠覆性的命题:文明真正的基础,或许始终建立在女性的知识与实践之上。

长期以来,主流叙事往往刻意忽略这一点。无论是圣经式的伊甸园堕落母题,还是当代畅销书里植物驯化了人类的巧妙说法,它们共同完成了一个任务:把农业的出现从主体性的知识劳动变成了命运、偶然或神秘力量的产物,而忽略那些在田间地头进行数千年观察、实验和筛选的女性。

在几乎所有非工业社会中,采集野生植物、将其转化为食物、药物以及制作篮子、衣服等工作,绝大多数都是女性的领域。

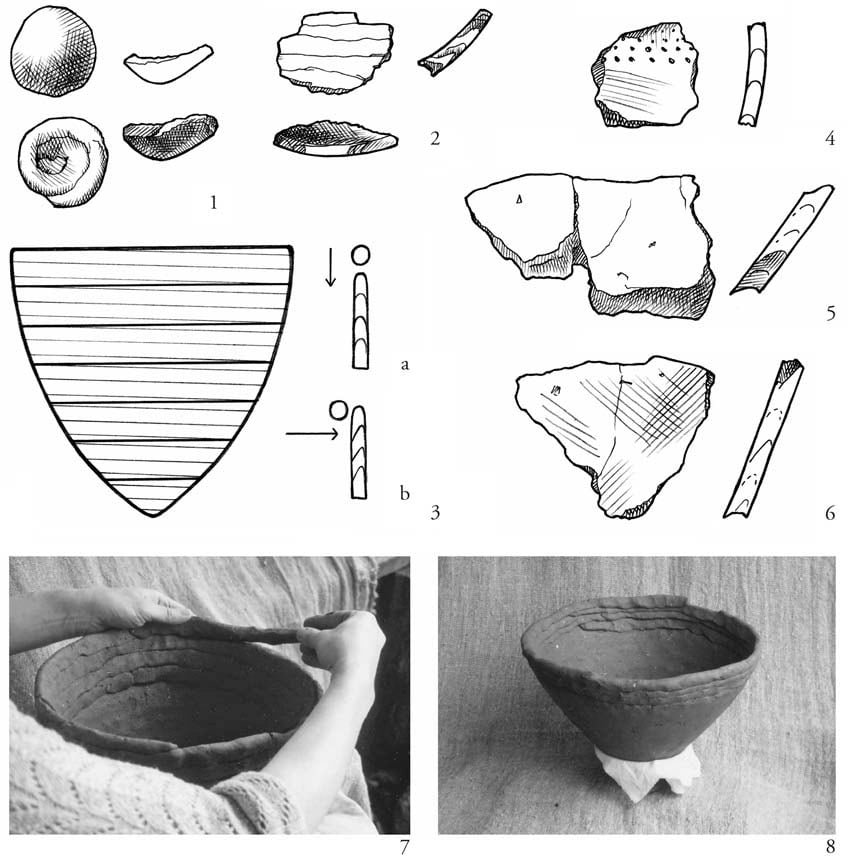

纺织中的经纬结构、图案重复与比例关系,本质上是一种几何思维;植物驯化则需要对环境、季节与土壤的长期记录;而在早期定居点里,女性用粘土制作的小型模型与几何代币,最终成为记账与书写系统的雏形。

这些线索指向一个被忽视的事实:最初的数学、植物学与符号技术,很可能来自女性在生活世界中的耐心实验。

在这一意义上,农业也许并非如我们惯用的词汇所暗示的那样,是一种征服自然的事业。作者更倾向于把它描述为园艺或诱导生长:一种基于关怀、协作与细微观察的生态实践。它不仅生产食物,更塑造了人类的空间、节奏与象征秩序。

如果我们愿意把文明想象得不再以统治为中心,而以照料与创造为起点,那么新石器时代呈现的便不是父权制的萌芽,而是女性知识体系的繁盛。

面包中的酵母、衣服的纤维、陶器的形体、药草的分类——这些构成人类生活底层的技术,很可能都是女性在耕作和家务中发明的。

女性统治的可能性

如果说女性的知识与创造力为文明奠定了基础,那么作者进一步提出的,是一个更令人不安也更具解放力的命题:女性并非只能在生活世界中发挥力量,她们同样可能处于政治权力的中心。

国家的出现并不必然等同于父权制的出现,“文明”也并非只能在男性暴力的阴影下生成。

为了打开这一想象的空间,作者将两个看似无法并置的文明放到同一个叙事框架里。

首先是秘鲁北海岸的莫切文化(Moche,约公元100-800年)。

通常我们认为,如果一个古代社会充满暴力、战争和人祭,那统治者一定是个男性军阀。但莫切文明颠覆了这一点。

这里的证据令人难以忽视:卡奥夫人(Lady of Cao)的墓葬奢华而庄严,她的随身器物清楚标示着军事与司法的主权。莫切的残酷仪式、人祭与等级体系,丝毫没有阻止女性站上权力巅峰。这一事实证明了“主权(sovereignty,即暴力的垄断权)”并不天然属于男性。

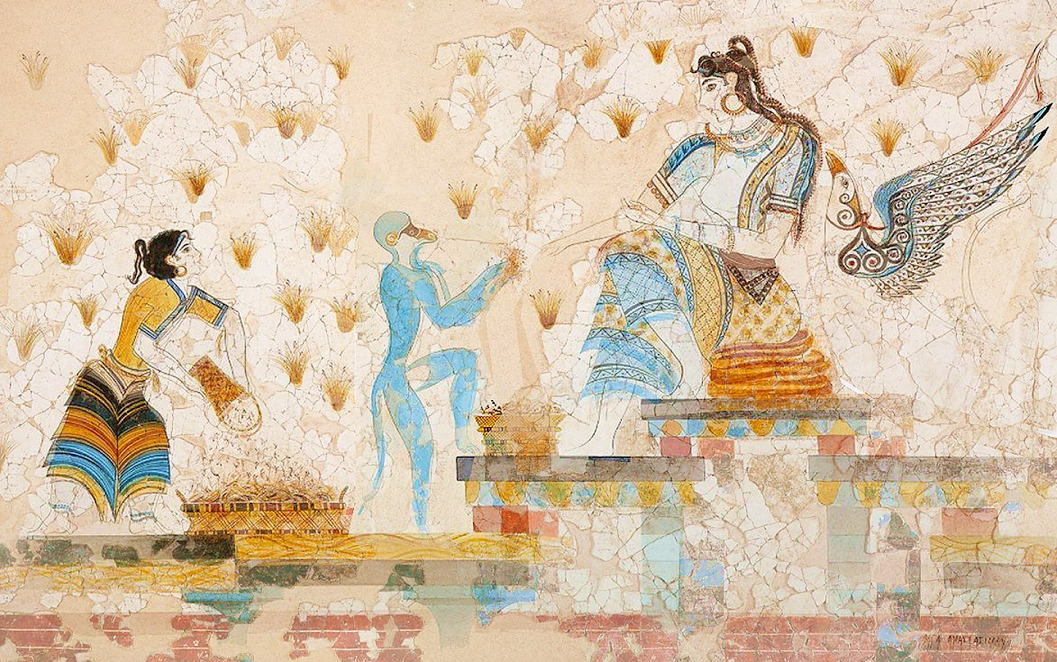

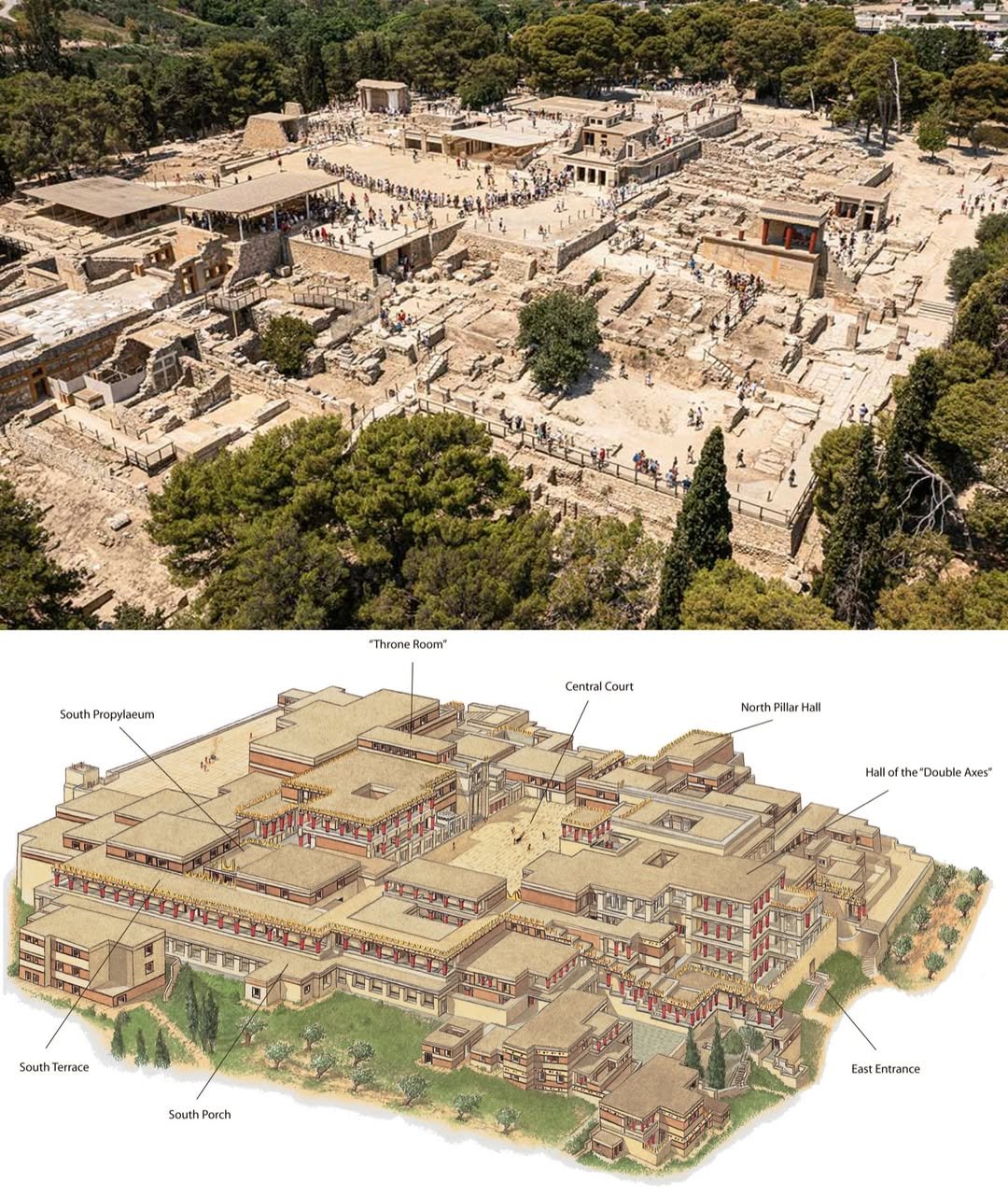

如果说莫切证明了女性可以玩“男人的游戏(暴力统治)”,那么米诺斯克里特(Minoan Crete,约公元前1700-1450年)则展示了女性可能创造了一种完全不同的游戏规则。

与同时代的埃及或美索不达米亚不同,米诺斯没有发现任何关于国王的明确证据,没有歌颂国王征服的石碑或雕像。

在米诺斯的壁画、印章和戒指上,女性形象不仅出现频率高,而且在尺寸上往往比男性大(古代艺术中地位高的表现)。

她们坐在宝座上、接受膜拜、指挥野兽,或者在没有男性主持的情况下举行议会。

相比之下,男性主要被描绘为服务者、进贡者或运动员,很少是统治者。

作者推测,米诺斯可能是一个神权政体(theocracy),由一个“女祭司学院(college of priestesses)”来管理。克诺索斯宫殿里的“王座厅”,其布局更像是一个议事厅,而不是独裁者的宫殿。

与迈锡尼希腊或亚述那种充满战争颂歌的艺术不同,米诺斯艺术几乎不表现战争。

它关注的是“游戏(Play)”和 “狂喜(Ek-stasis)”。艺术中充满了鲜花、动物、跳牛运动和欢愉的场景,作者称之为 “游戏的女性(Femina ludens)”的世界。

莫切与米诺斯共同构成了作者希望读者正视的一点:历史经验从不只有一条轨道。

莫切展示了女性在等级森严的社会中掌权的可能性。米诺斯展示了女性建立一个相对和平、基于宗教和生活情趣的社会的可能性。

我们之所以难以想象这种可能,只因为现代叙事总是急于在历史中寻找国王。米诺斯文明的女性统治,于是被考古学的男性传统解释为例外或误读,甚至被强行补上一个假想的男性君王形象。

米诺斯考古史上最大的争议之一是“百合花王子(Prince of the Lilies)”或称 “祭司王(Priest-King)”的壁画复原。

这幅壁画是早期考古学家阿瑟·埃文斯(Sir Arthur Evans)为了证明“米诺斯存在男性君主”而强行拼凑出来的作品。现代研究表明,这幅画其实是由三个不同人物(甚至包括女性)的碎片拼合而成的。

复原的壁画中有一个戴着华丽头饰、身材修长、在花丛中行走的年轻男性形象。这是埃文斯心中的“米诺斯王”。

但所谓的“国王”,其实只有一小块头饰、一小块躯干和一小块大腿。其余大面积的白色部分全是现代石膏补上去的。

现代学者(如Jean Coulomb)认为,这个躯干其实属于一个女性拳击手或女性杂技演员,而那个华丽的头饰(带着百合花和羽毛)通常是女性祭司佩戴的。埃文斯硬生生把属于女性祭司的头饰和属于女性(或年轻男性)的躯干,拼成了一个成年的“祭司王”。

但事实是,历史并没有一条通向父权制国家的单行道。米诺斯克里特就是一个绝佳的样本,证明了人类政治形式曾拥有惊人的多样性。

重建我们的政治想象力

《The Dawn of Everything》通过挖掘这些历史人物和考古证据,试图告诉读者:女性不是历史的配角或受害者。

她们是农业、数学和科学的奠基人。

她们曾经建立过和平且繁荣的女性主导的文明。

她们在历史上一直拥有反抗父权和国家的政治智慧。

这一切都在宣告:“父权制是文明的必经之路”不过是一个神话,性别平等的社会不仅在理论上可行,在历史上也真实存在过。这些并非仅供凭吊的遗迹,而是可以再次被讲述、被想象的政治资源。

两位作者并非要提供一种新的历史慰藉,而是要求我们将历史视为一个巨大的“可能性档案库”。如果历史并非一条单行道,那么“别无选择”就只是统治术的修辞,而非事实。

也因此,历史的意义不在于为现存制度背书,而在于扩展开未来的可想象性。

面对当下的困局,真正的变革或许并非始于具体方案的争执,而始于我们能否重建政治想象力,重新学会想象一种不同的生活。

也许这正是这本书最重要的贡献:它让我们重新相信,世界可以有其他的组织和运转方式,而我们仍然有能力去选择。