快閃烏托邦與遊民哲學家

最近,剛剛參加、體驗一個為期兩周的「快閃烏托邦」活動—屏南數字遊民生活周,它發生在鄉村—福建·龍潭片區,時間7月14-27日。

「快閃烏托邦」是數字時代湧現的一種新型社會性實驗形態,指在特定時空內通過主題聚合、價值觀對齊的群體/共同體,構建臨時性的理想化社區,探索自由協作、技術賦能與可持續生活的可能性。這些項目/活動融合了線下共居與線上協作,成為全球化流動背景下對新型社會關系的先鋒實踐。

稷下學宮,古代「快閃烏托邦」

「快閃烏托邦」以限時性(數周至數月)、主題性(如人文、科技、藝術、生態)、社群共創為核心特征,旨在突破傳統社會結構的束縛,實驗新型協作模式與生活方式。它的思想根源可追溯至“遊民哲學家”傳統(如春秋戰國時期的稷下學宮),強調在“禮崩樂壞”中重構秩序。

「遊民哲學家」指脫離固定社會結構(如國家、宗族)束縛,以流動狀態進行思想探索與知識傳播的群體。

在中國思想史上,春秋戰國時期的“稷下學宮”堪稱其最早的制度化實踐——既為遊民哲學家提供庇護所,更催化出百家爭鳴的思想奇觀;持續約150年,鼎盛時匯聚孟子、鄒衍、慎到等上千學者,形成中國歷史上首個官辦民營的學術共同體。

東西方遊民哲學家的精神圖譜

稷下学宫模式并非孤例,而是人类突破体制束缚、追求思想自由的共同尝试。纵观东西方与古今文明,游民哲学家的精神图谱体现在:

古希腊广场哲学家

苏格拉底在雅典广场与公民辩论,提出“未经省察的人生不值得过”。

共同点:与稷下学者一样拒绝固定职位(苏格拉底自称“雅典牛虻”),在公共空间催化思想碰撞。

印度森林修行者(林栖期)

婆罗门教规定人生第三阶段应脱离世俗,在森林中思辨终极真理。

差异点:稷下更重社会参与(如孟子论政),印度传统倾向出世冥思。

数字时代的数字游民

物理游牧:从黑山到清迈;从东北到屏南的地理流动

思想游牧:跨领域探索(社群x乡村×区块链)

身份游牧:脱离“打工人/某国人”标签,转而以快闪乌托邦参与者如Zuzalu居民、山海坞坞民、屏南数字游民生活周新村民 等等...

回到我的具身參與和當下

最早知道這個概念/實踐在2023年3月,歐洲·黑山Zuzalu;最早核心參與快閃烏托邦在2023年8月,東北·山海塢,然後一直持續關注、參與至今。

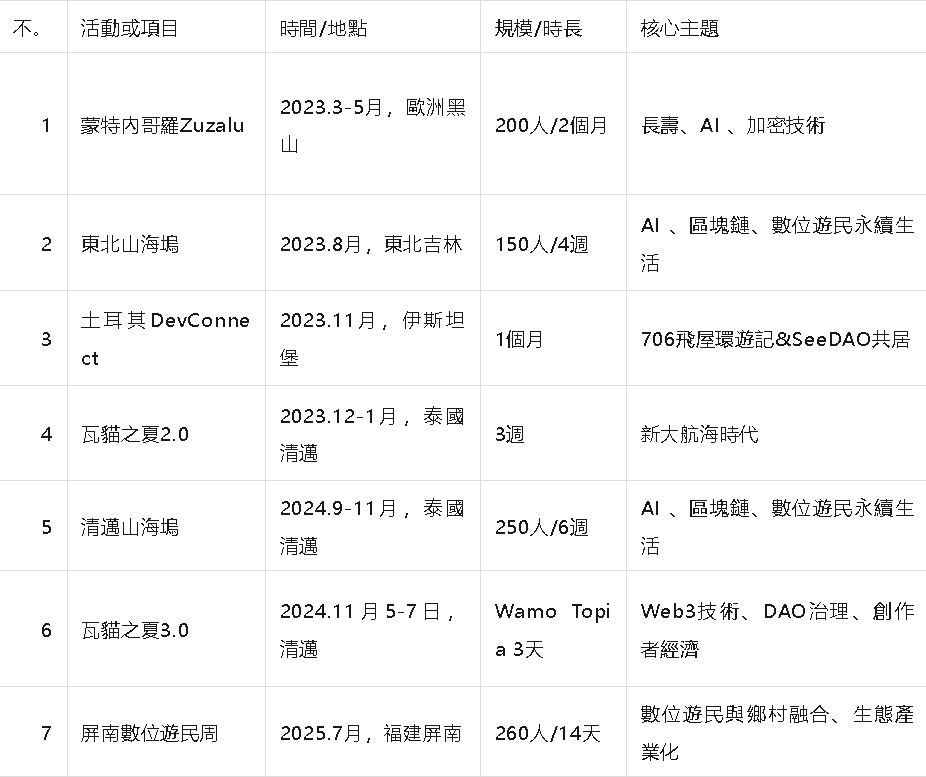

目前,我關注與參加過的快閃烏托邦活動有:

除了最早的黑山Zuzalu,其它六個都參加了。也很確定這是我喜歡的活動狀態與形式,希望它分布式地形成&存在著,逐漸影響著。

最後,理清一點點中英詞匯。

如果你搜索黑山Zuzalu,它對應的英文是pop-up city 快閃城市;東北山海塢,對應的是pop-up village 快閃鄉村。我想,無論這個快閃活動發生在城市或鄉村,它想直指人心的應該是「烏托邦-Utopia」或成人的暑期夏令營

與之活動或節日類似的有美國火人節(Burning Man),在那里,人們在短時間內創建/營造一個完整的環境,聚集、生活、慶祝,但活動結束後,相關內容會被拆除,恢覆原貌;愛丁堡藝穗節;近年的瓶行宇宙大會等等

而之所以這幾個節日有相應的名稱或共識,除了快閃還有它的延續性。

古往今來,遊民哲學家們的存在始終證明著:最活躍的思想往往誕生於文明飛地、結構縫隙處,當主流秩序僵化時,這些“臨時/快閃烏托邦”便成為文明更新的苗床。