《打造第二大腦》書摘:從資訊過載到釋放創造潛能

為何你需要第二大腦?

你是否曾試圖回憶重要之事,卻感覺它從腦海中悄然溜走?現代知識工作者普遍面臨著資訊過載的挑戰,這不僅侵蝕我們的生產力與創造力,更對心靈健康造成負面衝擊。這不僅是時間管理的問題,而是一場關乎認知負荷的戰略危機。

資訊的爆炸性增長導致了普遍的「資訊疲勞」,我們不斷閱讀書籍、聽Podcast、觀看文章和影片,卻難以記住和應用所學的知識。我們無意識地進行「資訊囤積」,反而加劇焦慮。面對這樣的挑戰,「打造第二大腦」不僅是一種技巧,更是一個策略性的解決方案。它提供了一個系統框架,讓我們能將今日有價值的資訊,精準地打包傳送給未來的自己。

建立第二大腦的核心承諾,是將你從資訊的被動消費者,轉變為知識的主動架構師。這個經過驗證的框架將賦予你以下能力:

快速查詢:在數秒內找到你過去學過、接觸過或思考過的任何資訊。

系統化組織:有效組織你的知識,以持續推動專案和目標前進。

保存最佳想法:儲存你最深刻的思考,避免重複勞動。

連結 Insight:連結不同生活領域的想法,發現模式以改善生活。

自信分享:建立一個可靠的系統,讓你更輕鬆自信地分享你的工作成果。

真正放鬆:讓大腦關機休息,信任系統會為你追踪所有細節。

專注創造:減少尋找資訊的時間,將更多精力投入最高價值的創造性工作。

總而言之,第二大腦是一個讓你能夠駕馭資訊洪流,而非被其淹沒的強大作業系統。它將釋放你大腦的認知空間,讓你得以專注於真正重要的創造性工作。現在,讓我們深入定義第二大腦的核心概念。

核心基礎:理解你的第二大腦

在部署具體的操作方法之前,理解第二大腦的核心原則與概念,是確保你能成功建立並長期維護此系統的戰略基石。這份戰略性的理解,將確保你的系統能隨著你的成長而不斷演進。

簡而言之,第二大腦是你最有價值的記憶、想法和知識的數位檔案庫。你可以將它想像成一個「個人口袋裡的圖書館」,或是現代版的「備忘錄筆記本 (commonplace book)」,一個專為數位時代而生的個人化知識管理框架。它的戰略目標是將我們的大腦從繁重的記憶工作中解放出來,轉而專注於更高層次的思考、創造與連結。

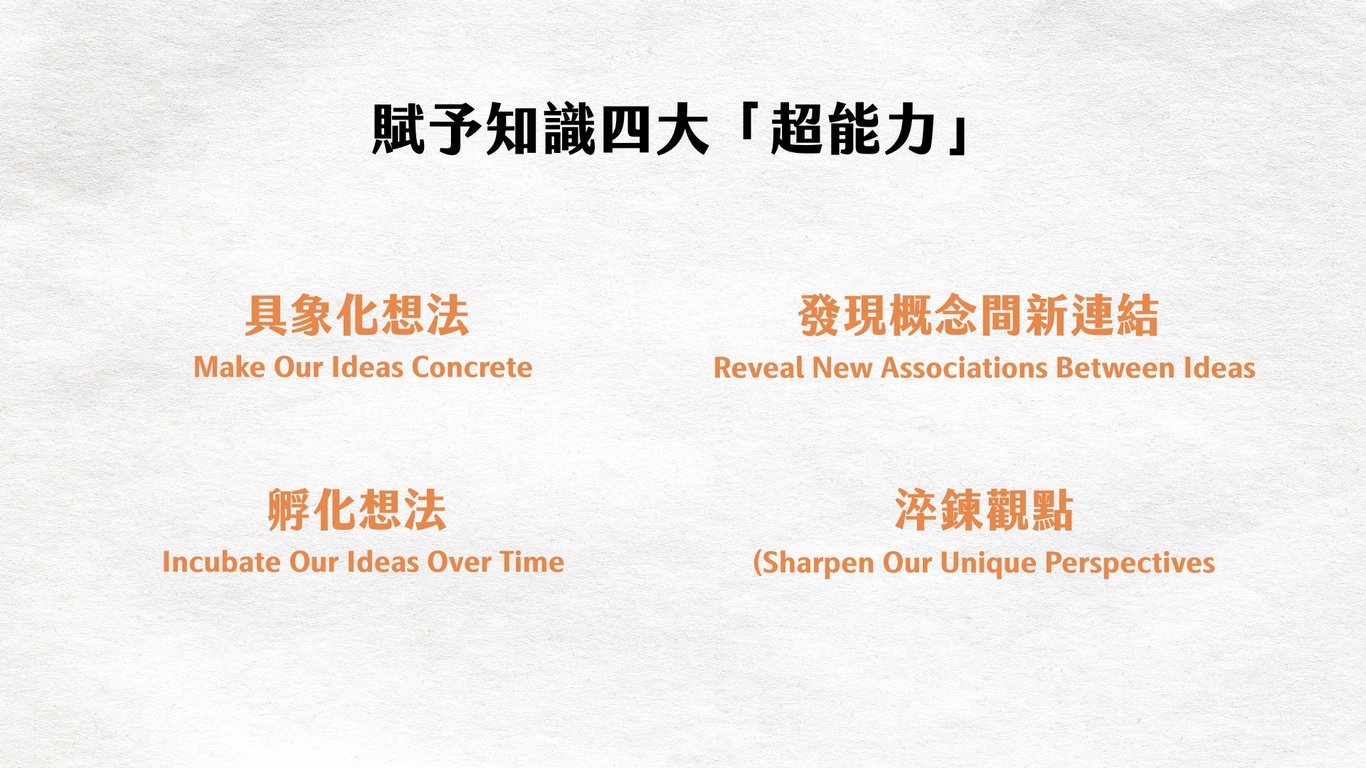

這個系統不僅是儲存資訊,它更能賦予你的知識四大核心「超能力」,為你的專業工作與個人生活帶來實質的戰略效益:

具象化想法 (Make Our Ideas Concrete) 我們的大腦不擅長處理模糊不清的概念。將想法寫下來,就是將它們轉化為可觀察、可操作的具體實體。如同科學家華生與克里克透過拼湊實體模型來推導 DNA 結構,數位筆記能讓我們的抽象概念變得視覺化。當想法成為可見的實體時,我們就能更清晰地思考,並有效地對其進行重組、編輯與組合,進而 operationalize 我們的思緒。

發現概念之間的新連結 (Reveal New Associations Between Ideas) 創造力的本質在於連結看似無關的想法。當你將來自不同領域、不同格式的多元資訊——如哲學語錄、科學研究、影片截圖、會議記錄——匯集於一處時,你就創造了一個能促進意外連結的環境。如同在拼字遊戲中,打亂字母組合能幫助我們發現新詞彙,第二大腦讓你的各種想法相互碰撞,從而激發出意想不到的原創性思考。

孵化想法 (Incubate Our Ideas Over Time) 我們時常強迫大腦在壓力下即時產出創意,這是一種高耗能的「猛火快攻」。第二大腦則提供了一種更具持續性的「慢燉」模式。它允許你的想法在系統中長期醞釀,隨著時間的推移,新的見解和素材會不斷加入,使其逐漸成熟。這個框架將時間從創意的敵人,轉化為強大的戰略盟友。

淬鍊觀點 (Sharpen Our Unique Perspectives) 在當今世界,最有價值的不是資訊本身,而是你對資訊的獨特詮釋。無論是提出專案決策、分享研究成果,還是為你關心的議題發聲,都需要有力的佐證資料。當你感到「靈感枯竭」時,往往不是因為你失去了創造力,而是缺乏足夠的「彈藥」。第二大腦是一個長期累積佐證資料的寶庫,裡面儲存了你收集的故事、數據、案例與引言,它們能不斷強化你的個人觀點,使其更具深度與說服力。

有了這個概念基礎,你已經準備好從理論轉向執行。接下來的 C.O.D.E. 框架,正是將你的第二大腦付諸實踐的操作引擎。

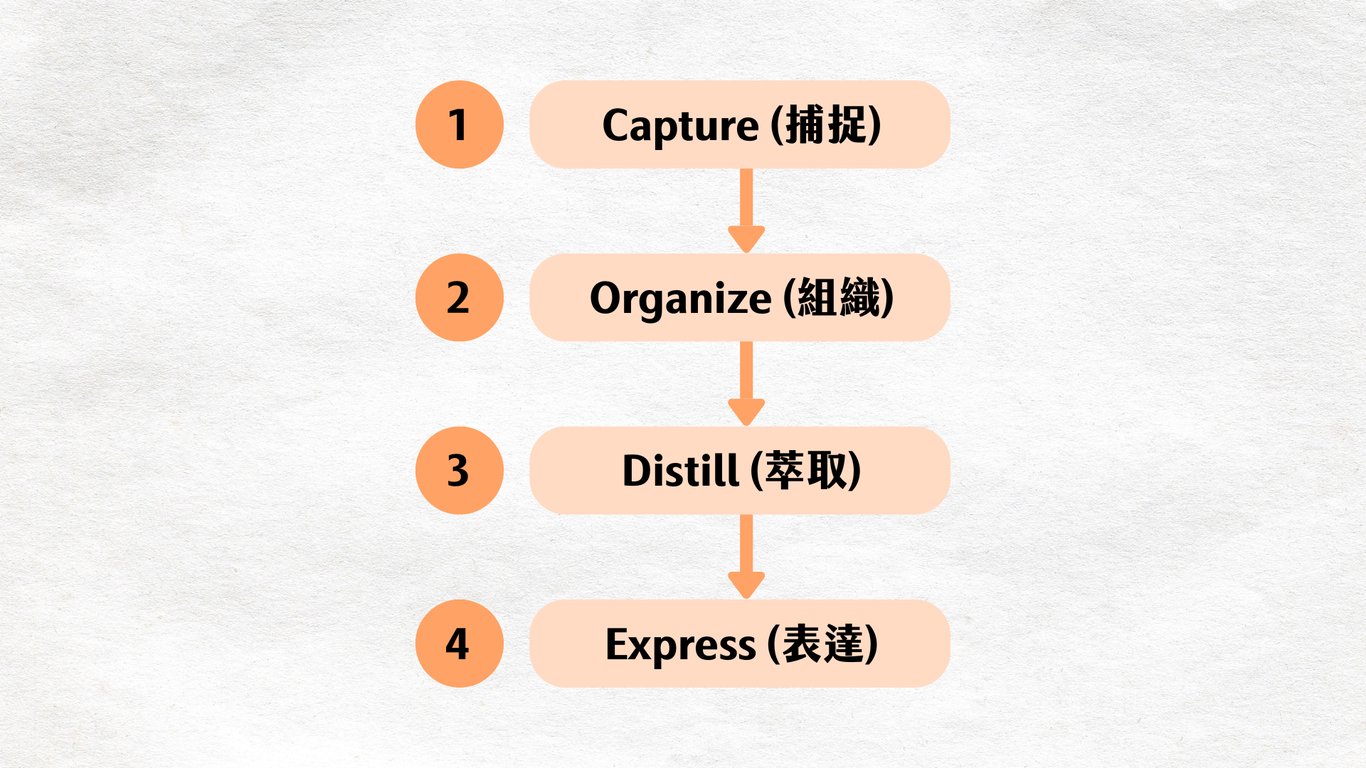

C.O.D.E. 四步驟實踐法

C.O.D.E. 方法(Capture, Organize, Distill, Express)是建立與使用第二大腦的核心操作框架。這四個步驟——捕捉、組織、萃取、表達——構成了一個連貫的流程,其戰略目標是將你接觸到的零散資訊,高效地轉化為有形的、可分享的實際成果。

3.1 第一步:Capture (捕捉) - 只保留引起共鳴的內容

建立第二大腦的第一步,也是最關鍵的一步,是採取「策展人視角 (Curator's Perspective)」。面對資訊的洪流,我們必須有選擇性地進行捕捉,避免成為數位囤積者。只保留那些真正觸動你、啟發你或對你有用的內容,是確保系統長期保持清晰與高效的基礎。

第一項操作決策是決定應該捕捉什麼。你的知識資產可分為外部與內部兩大戰略類別:

外部知識資產:

劃線重點 (Highlights):書籍或文章中深具洞見的段落。

引言 (Quotes):Podcast 或有聲書中令人印象深刻的語句。

書籤與收藏 (Bookmarks and favorites):網路上有趣的內容連結或社群媒體貼文。

語音備忘錄 (Voice memos):隨時錄下的「給自己的提醒」。

會議記錄 (Meeting notes):會議或通話中的討論要點。

圖片 (Images):具啟發性的照片或圖像。

內部知識資產:

故事 (Stories):你最喜歡的軼事。

洞見 (Insights):生活中的大小領悟。

回憶 (Memories):不想忘記的人生經歷。

反思 (Reflections):日記中的個人想法與教訓。

靈感 (Musings):腦中隨機閃現的「淋浴間靈感」。

為了幫助你高效過濾資訊,請執行諾貝爾物理學獎得主 Richard Feynman(理查.費曼) 的「十二個最愛問題 (Twelve Favorite Problems)」練習。此練習的核心是,在心中常駐一系列你長期感興趣的開放式問題。當你接觸新資訊時,這些問題便成為你的篩選器,幫助你判斷其是否值得捕捉。

你的問題清單可能包含:

如何讓我的產業在保持盈利的同時,更具生態可持續性?

如何從無意識的消費轉向有意識的創造?

如何做出更有自信的決策?

如何同時加快工作節奏並感到放鬆?

在捕捉資訊時,你應依循以下四個標準來做決定,這將幫助你依賴直覺,快速判斷:

是否有啟發我?(Does It Inspire Me?) 靈感是珍貴的。務必保留那些能激發你想像力、為你帶來動力的內容。

是否有用?(Is It Useful?) 有些資訊本身不具啟發性,但可能在未來某個專案中派上用場,例如一個統計數據、一張圖表或一段程式碼。

是否個人化?(Is It Personal?) 你個人的想法、回憶與生活教訓是獨一無二的知識資產。沒有人比你更了解你的經歷,這些是你最寶貴的財富。

是否令人驚訝?(Is It Surprising?) 捕捉那些挑戰你既有觀點、讓你感到驚訝的資訊。如果一個想法沒有讓你感到驚訝,那它可能只是在確認你已知的東西。真正能促進成長的,是那些打破常規的見解。

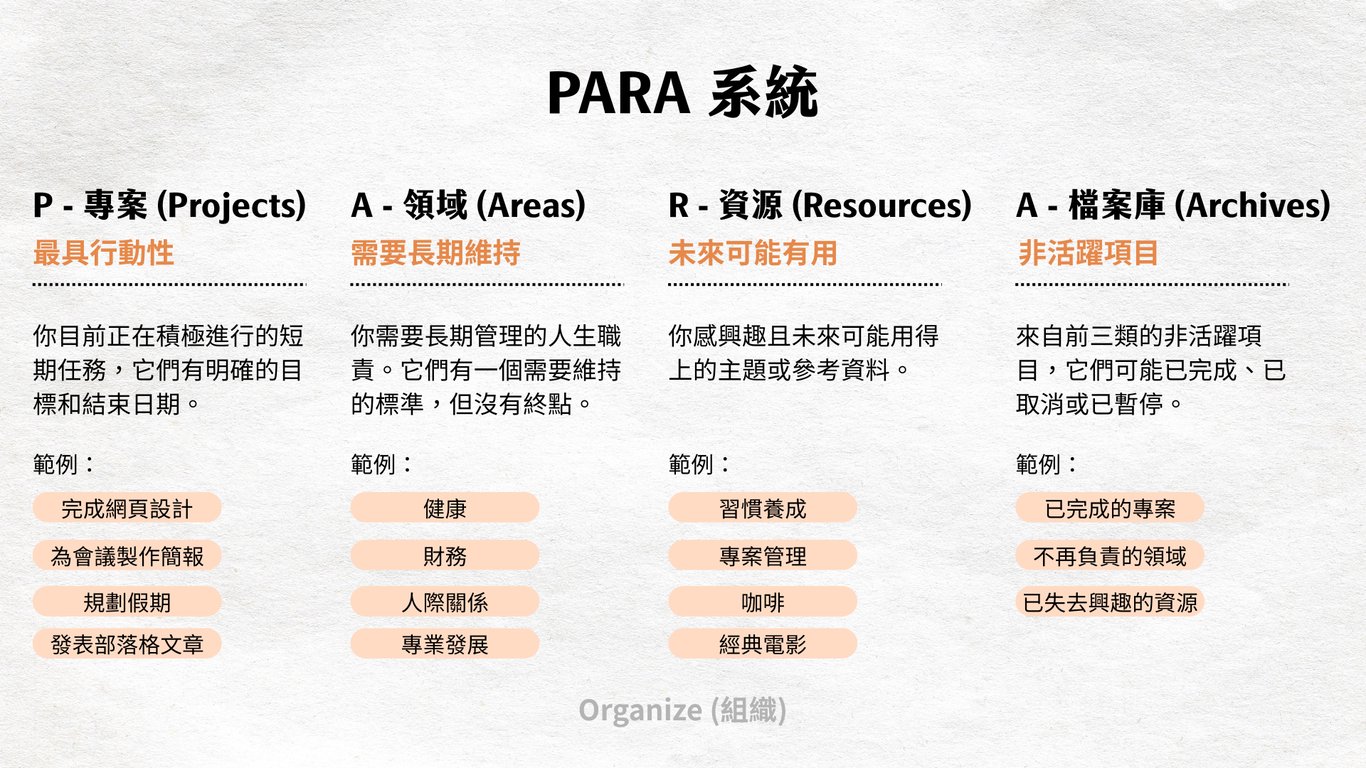

3.2 第二步:Organize (組織) - 為了行動而儲存

個人化組織中最關鍵的策略轉變,是從檔案式(按主題)轉向執行式(為行動)。PARA 系統正是實現此轉變的框架,確保你的知識隨時處於待命執行的狀態。此方法能顯著簡化資訊管理,並將其與我們的即時目標和專案緊密連結。

PARA 系統將所有資訊歸入四個核心類別:

專案 (Projects) 定義:你目前正在積極進行的短期任務,它們有明確的目標和結束日期。 範例:完成網頁設計、為會議製作簡報、規劃假期、發表部落格文章。

領域 (Areas) 定義:你需要長期管理的人生職責。它們有一個需要維持的標準,但沒有終點。 範例:健康、財務、人際關係、專業發展、行銷、產品開發。

資源 (Resources) 定義:你感興趣且未來可能用得上的主題或參考資料。 範例:習慣養成、專案管理、咖啡、經典電影、室內設計。

檔案庫 (Archives) 定義:來自前三類的非活躍項目,它們可能已完成、已取消或已暫停。 範例:已完成的專案、不再負責的領域、已失去興趣的資源。

當你需要決定一則新筆記的存放位置時,請遵循這個以「行動性」由高至低排序的檢核流程:

這則筆記對哪個『專案』最有用?

如果沒有:它對哪個『領域』最有用?

如果沒有:它屬於哪個『資源』主題?

如果以上皆非:將其歸入『檔案庫』。

為了強化「為行動而組織」的核心概念,我們可以藉助生動的廚房組織類比法。想像一下,如果廚房不是為了「烹飪」這個行動而組織,而是按照食物種類分類,那將會多麼混亂。因此,你的第二大腦不是存放知識「食材」的圖書館,而是你的「法式備料台」(Mise en Place),為你「當下」正在創造的「菜餚」完美整備。

3.3 第三步:Distill (萃取) - 找到精髓

當你捕捉一則筆記時,其意義在當下是清晰的。然而,幾個月甚至幾年後,當時的背景可能早已遺忘。萃取的戰略目的,正是為了克服這個問題:將筆記轉化為一種易於「未來的自己」快速理解和使用的形式。你不是在為現在的自己整理,而是在為未來的自己提供一份清晰、濃縮的知識禮物。

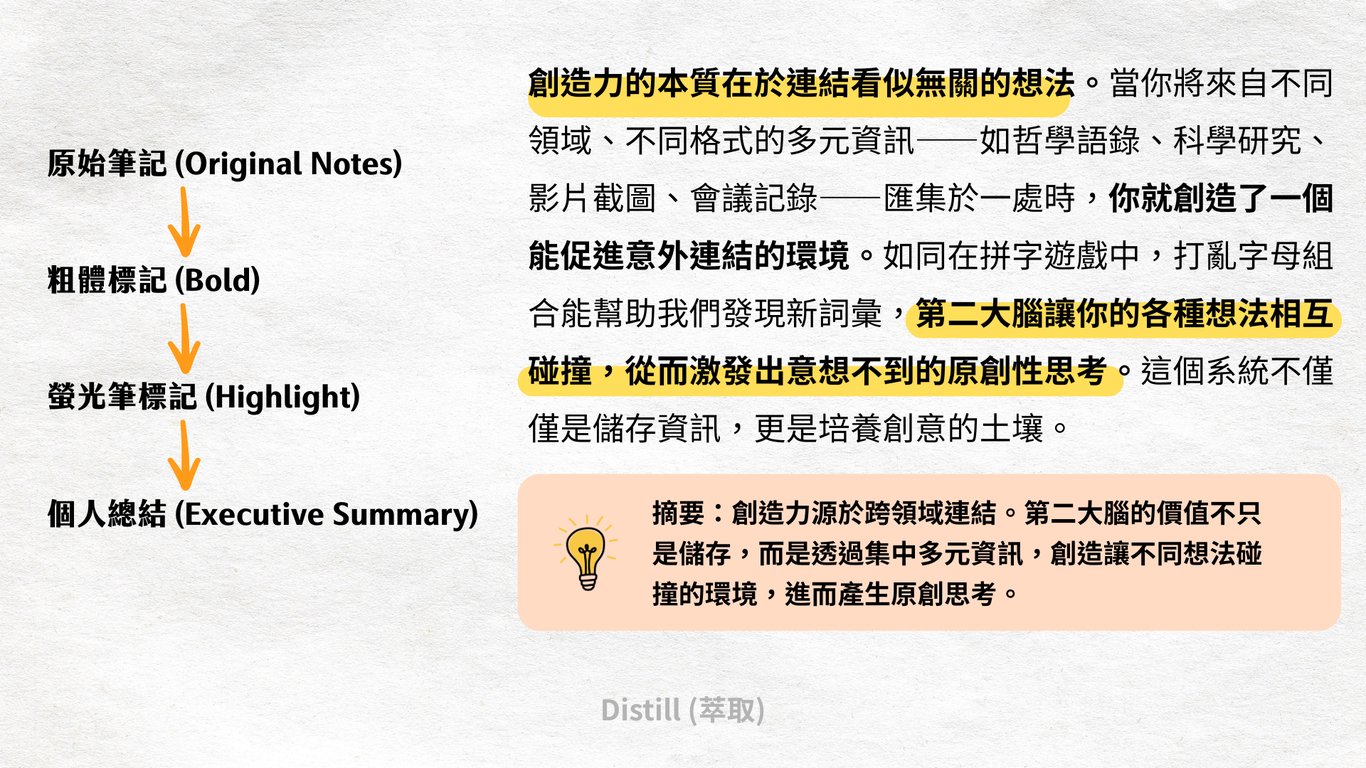

「漸進式總結 (Progressive Summarization)」是一項強大的技巧,能幫助你系統性地完成萃取。它將此過程分為數個層次,讓你逐步提煉出筆記的精華。

第一層:原始筆記 這是你從外部來源直接捕捉的內容。

第二層:粗體標記 重讀你的筆記,並將其中最關鍵的詞語、短語或句子用 粗體* 標示出來。這一層的目標是讓你在幾秒鐘內就能掃描並掌握筆記的大意。

第三層:螢光筆標記 在已經加粗的段落中,用螢光筆功能標記出最精華、最令人驚訝或最有洞見的部分。這一層的內容應該是整篇筆記的「皇冠上的寶石」。

第四層:個人總結(可選) 對於極少數最重要、你反覆查閱的筆記,你可以在筆記頂部用自己的話寫下一段簡短的「執行摘要」。

這個技巧就像是在縮放你的知識地圖。根據當下的需求,你可以選擇深入細節(閱讀全文),也可以快速瀏覽重點(只看粗體或螢光筆標記)。這種戰略靈活性讓你能夠根據情境,以適當的細節層次來 leverage 你的知識資產,從而最大化效率與影響力。

在執行萃取時,新手應避免以下三個常見錯誤,以確保流程高效且有價值:

過度劃線:劃記太多內容會使其失去重點,反而增加了未來的認知負擔。

沒有目的的劃線:在不確定如何使用這則筆記前,就投入大量時間進行萃取。萃取應該在你準備應用知識時進行。

讓劃線變得困難:不要過度分析應該劃記什麼。依賴你的直覺,相信那些能引起你共鳴的部分。

3.4 第四步:Express (表達) - 展現你的作品

知識的價值在於應用。從被動的「消費」轉向主動的「創造」,是實現第二大腦潛能的最後一步,也是最重要的一步。只有當你的知識被用來解決問題、創造價值並與他人分享時,它才能真正成為你的一部分。

為了促進創造,我們需要將工作拆解成更小的、可重複使用的組件,這些組件被稱為「中繼封包 (Intermediate Packets, IPs)」。它們是你在創作過程中所產生的具體、獨立的知識建構模塊。

萃取過的筆記 (Distilled notes):你已透過漸進式總結處理過的筆記。

遺珠內容 (Outtakes):在過去專案中被刪減,但仍有潛在價值的材料。

進行中的工作 (Work-in-process):過去專案中產生的文件、草稿、計畫等。

最終交付成果 (Final deliverables):你過去完成的具體工作成果,可作為未來專案的組件。

他人創建的文件 (Documents created by others):來自團隊成員、合作夥伴或客戶的可用資產。

當你開始一個新專案時,你不必從零開始。你可以部署以下四種方法,有效地從你的第二大腦中取回相關的筆記與中繼封包:

搜尋 (Search) 這是最快速、最直接的方法。當你清楚知道自己在尋找什麼,並能想到相關的關鍵詞時,搜尋功能是你的首選。

瀏覽 (Browsing) 當你不確定具體關鍵詞,但想探索某個特定主題時,可以透過瀏覽 PARA 的資料夾結構來尋找靈感。例如,你可以瀏覽某個專案或領域的資料夾,查看其中包含的所有筆記。

標籤 (Tags) 標籤適用於需要跨越不同資料夾來連結相關筆記的場景。它非常適合用於臨時性的主題聚合,例如為一個名為「常見問題」的新專案,將分散在各處的相關筆記都加上 #FAQ 標籤。

巧遇 (Serendipity) 保持開放的心態,在你的系統中隨意漫遊。有時,最深刻的洞見來自於在尋找 A 的過程中,意外發現了 B。視覺化瀏覽(例如只看圖片)能有效促進這種意想不到的發現。

C.O.D.E. 的四個步驟形成了一個完整的循環,將外部資訊轉化為內部知識,最終透過創造性的表達展現出來。掌握了這個強大的框架後,你還需要一些具體的創意執行策略,以應對從構想到完成的挑戰。

4. 創意執行策略:將想法變為現實

僅僅擁有一個系統化的筆記庫是不夠的。要將想法轉化為現實,我們還需要掌握具體的策略,以克服創意工作從構思到完成過程中不可避免的挑戰,例如對空白頁的恐懼和動力的衰退。

創意過程存在一個核心的動態平衡:「發散 (Divergence)」與「收斂 (Convergence)」。發散是開放可能性、探索新方向的階段,對應 C.O.D.E. 的前兩步(捕捉與組織)。收斂則是做出選擇、排除選項、朝著具體目標前進的階段,對應後兩步(萃取與表達)。以下三種策略能幫助你順利完成從發散到收斂的關鍵轉換。

4.1 想法群島 (The Archipelago of Ideas)

此技巧旨在解決創意工作中最令人畏懼的挑戰之一:「空白頁恐懼症」。與其直接面對一個空蕩蕩的文件,不如先為你的專案創建一個核心筆記,然後將所有相關的筆記和中繼封包匯集於此,建立一個「想法群島」。

這些筆記就像海洋中的一座座島嶼。你的任務不再是從無到有地創造大陸,而是在這些已有的島嶼之間搭建橋樑,將它們連結成一個連貫的論述或作品。這個 workflow 將創作的起點從「稀缺」轉變為「豐盛」,讓你能基於已有的豐富素材開始工作。

4.2 海明威之橋 (The Hemingway Bridge)

維持跨工作階段的連續性與動力,是完成長期專案的關鍵。著名作家海明威有一個習慣:總是在知道下一步該寫什麼的時候停筆。這樣,當他第二天重新開始時,就能立即進入狀態。

「海明威之橋」技巧正是借鑒了這個理念。在你每次結束一個工作階段時,刻意留下一個明確的下一步線索。這可以是一句未完成的話、一個待解決的問題、或是一個簡單的待辦事項。這個小小的動作,就像在今天的工作與明天的工作之間架起了一座橋樑,讓你能夠利用今天的動力來啟動明天的進程,從而保持創作的流暢性。

4.3 縮小範疇 (Dial Down the Scope)

許多雄心勃勃的專案最終都因範圍過於龐大而失敗。每當專案停滯不前時,請部署此技巧。問問自己:「這個專案的最小可行版本是什麼?」然後策略性地刪減、推遲或簡化那些非必要的元素,以確保專案在有限的時間與資源內完成並交付。被刪減的部分並非被拋棄,而是可以存入你的第二大腦,作為未來其他專案的「遺珠內容 (Outtakes)」。這讓你能夠果斷地削減範圍,同時保留了未來再次利用這些想法的可能性。

這些策略需要透過規律的習慣來內化與鞏固,才能發揮最大效用。接下來,我們將探討如何透過建立關鍵習慣,來長期維護你的系統。

5. 成功關鍵習慣:長期維護你的系統

第二大腦的長期效益,並非來自於一次性的大規模整理,而是源於一系列簡單、可持續的維護習慣。如同法式料理中的「Mise en Place (備料功夫)」,廚師們並非在忙亂過後才清理,而是在烹飪的流程中,隨時保持工作區的整潔與有序。同樣地,我們也應將整理工作融入日常 workflow,使其成為一種輕鬆自然、毫不費力的習慣。

以下是能確保你系統長期健康的關鍵習慣:

5.1 專案檢核表 (Project Checklists)

專案的開始與結束是回收與再利用知識的兩個關鍵節點。使用檢核表能確保你不會錯過這些機會。

專案啟動檢核表 (Project Kickoff Checklist) 為確保不浪費任何既有知識,並以最大動能啟動專案,請執行以下五步驟動員序列:

捕捉當前想法:為新專案建立一個筆記,寫下你目前對此專案的所有想法、問題與目標。

回顧相關資料夾:瀏覽你的 PARA 系統,找出可能包含相關筆記的領域、資源或已歸檔的專案資料夾。

搜尋關鍵詞彙:在你的整個第二大腦中,搜尋與專案相關的關鍵詞。

移動或標記筆記:將找到的相關筆記移動或標記到新的專案資料夾中。

建立大綱與規劃:基於收集到的筆記,建立一個初步的「想法群島」大綱,並規劃專案的下一步。

專案完成檢核表 (Project Completion Checklist) 當一個專案結束時,遵循以下步驟,以保存和回收有價值的知識資產:

標示為「已完成」:在你的任務管理器中,將專案標示為已完成。

更新相關目標:劃掉與此專案相關的目標,並將其移至「已完成」區域。

審視中繼封包:檢查專案中產生的中繼封包(如範本、草稿),並將可重複利用的內容移至其他相關的資料夾。

移至檔案庫:在所有平台(筆記軟體、雲端硬碟等)上,將該專案的資料夾移至檔案庫。

新增「當前狀態」筆記(若專案暫停):如果專案只是暫停而非完成,在歸檔前新增一則筆記,記錄其當前狀態、未解決的問題及下一步可能的方向。

5.2 定期回顧 (Regular Reviews)

定期回顧是維持數位工作空間整潔與目標清晰的必要習慣。

每週回顧 (Weekly Review) 這並非行政清理,而是一次每週的戰略重置。這個五步驟流程能清除認知雜訊,並重新校準你對當週高價值優先事項的專注力。

清空電子郵件收件匣:處理所有待辦郵件。

檢查行事曆:回顧過去一週並預覽未來一週的安排。

清空電腦桌面:將桌面上的檔案歸檔或刪除。

清空筆記收件匣:將所有新捕捉的筆記整理到對應的 PARA 資料夾中。

選擇本週任務:基於回顧的結果,決定本週的優先任務。

每月回顧 (Monthly Review) 此流程提供一個更宏觀的視角,用於反思與調整你的人生方向。

回顧並更新你的目標:檢視你的長期與短期目標,並根據進度進行調整。

回顧並更新你的專案清單:歸檔已完成的專案,啟動新的專案。

回顧你的各個責任領域:檢視你在生活各領域(健康、財務、家庭等)的表現,並思考是否需要採取行動。

回顧「某天/也許」清單:檢視那些被擱置的想法,看是否有項目已變得可行或重要。

重新安排任務的優先順序:基於宏觀的回顧,調整你未來一個月的任務優先級。

這些外部的習慣與流程,其最終目的是促進一種更深層次的內在轉變——一種全新的心態。

6. 結論:從實踐到心態轉變

建立第二大腦的旅程,不僅僅是學習一套新的工具或技巧。當你持續實踐,你會發現它最終將引導至一種深刻的內在心態轉變,而這,遠比任何具體的方法都更為重要。這趟旅程將重塑你與資訊、與自己、乃至與世界的關係。

當你將大腦從記憶的苦差事中解放出來,你會經歷以下三個核心的心態轉變:

從稀缺到豐盛 (From Scarcity to Abundance) 你將不再因害怕錯過而無止盡地囤積資訊。取而代之的是,你會建立一種豐盛的心態,相信有價值的知識無所不在,而且你已經擁有足夠的資源來應對眼前的挑戰。你會從一個焦慮的資訊囤積者,轉變為一個自信的知識策展人。

從義務到服務 (From Obligation to Service) 當你的第二大腦充滿了經過驗證的知識與洞見,你會發現自己不再只是被動地應對外界的要求。你會開始尋找機會,主動運用你的知識去幫助他人、貢獻社群。你的知識不再是負擔,而是一份可以與世界分享的禮物,一種服務他人的方式。

從消費到創造 (From Consuming to Creating) 你將從一個無止盡吸收資訊的消費者,轉變為一個有目的地應用知識來創造有形價值的創造者。無論是寫一篇文章、設計一個專案,還是解決一個生活中的小問題,創造的過程本身就是最深刻的學習。在這個過程中,你不僅改變了世界,更一步步加深了對自我的認識,發現了自己獨特的聲音與價值。

最終,建立第二大腦的旅程是一條自我表達之路。它賦予你信心與工具,去追逐那些真正令你興奮與著迷的事物。世界渴望聽見你的聲音,分享你獨特的經驗與智慧。請勇敢地展現你的作品,將你的想法分享出去。

別忘了,沿途要做筆記。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!